Zustellung: Sa, 03.05. - Di, 06.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

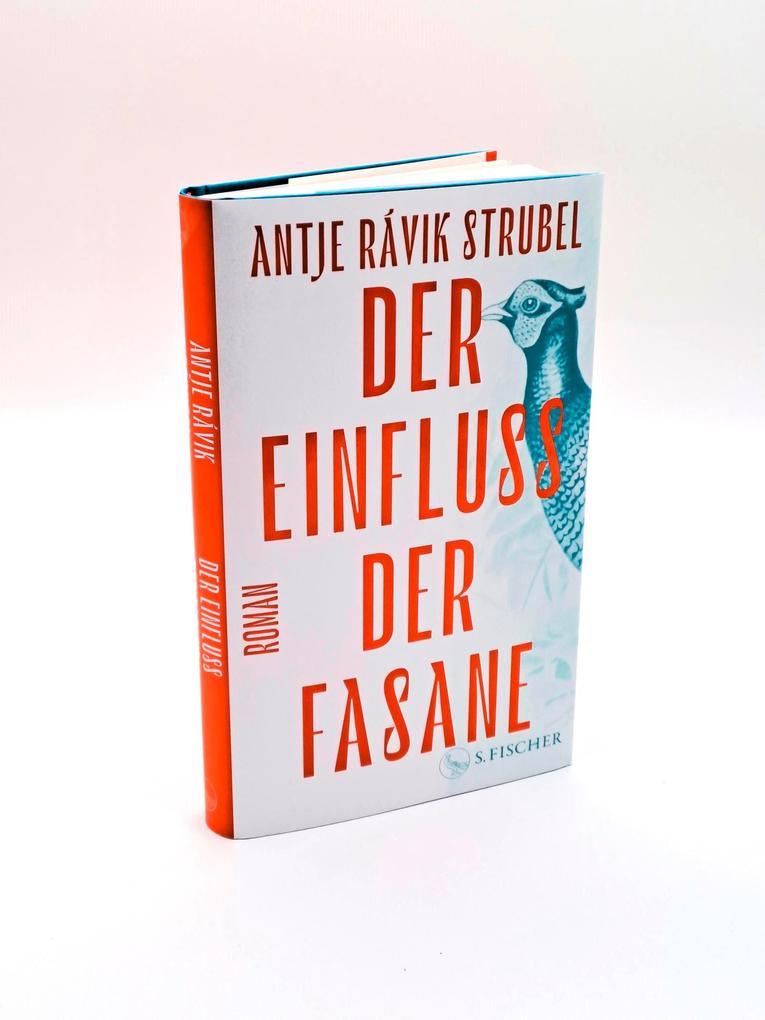

Der neue Roman der Buchpreisträgerin Antje Rávik Strubel: Federleicht und messerscharf

An einem frühen Morgen steht Hella Karl am Briefkasten und liest die Meldung, die sie aus der Bahn werfen wird: Der Star der Berliner Theaterszene und Gravitationszentrum der Kulturwelt hat sich das Leben genommen. Hella Karl, Feuilletonchefin einer großen Zeitung, ist nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen und glaubt, alles im Griff zu haben. Doch sie hat einen folgenreichen Artikel über den gefeierten Mann verfasst - und jetzt wird sie für seinen Tod verantwortlich gemacht. Ist er an sich selbst gescheitert, oder hat Hella Karl ihn in den Tod geschrieben?

»Der Einfluss der Fasane« erzählt heiter und packend von einer, die die Kontrolle verliert. Von den Erregungsdynamiken, die sich, einmal in Gang gesetzt, nicht mehr steuern lassen. Ein leichtfüßiger Roman über schwere Vorwürfe, das Ringen um Worte und über das Unheil von medialen Diskursen.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

12. März 2025

Sprache

deutsch

Auflage

2. Auflage

Seitenanzahl

240

Autor/Autorin

Antje Rávik Strubel

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

325 g

Größe (L/B/H)

202/132/25 mm

ISBN

9783103971712

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

[. . .] ein böses Vergnügen. [. . .] lässig und elegant Laura Hertreiter, ZEIT Literatur-Spezial

[. . .] Strubel stellt kluge Fragen dazu, was der Journalismus kann, darf und soll. Und trotz des ernsten Hintergrundes [. . .] gelingt ihr eine wirklich unterhaltsame Mediensatire. Barbara Beer, Kurier

[. . .] ein Buch, das sich liest, so packend wie ein Thriller [. . .] und [. . .] aktuelle Themen anpackt. rbb Orte und Worte

[. . .] bringt furchtbar viel Spaß! [. . .] [Strubel] weiß ganz genau, was sie macht und ist natürlich eine der besten Autorinnen, die wir im Lande haben. Kurt von Hammerstein, rbb radio1

[. . .] bitterböse[] Boulevardkomödie [. . .] Wiebke Porombka, Deutschlandfunk (Büchermarkt)

[. . .] spielt [. . .] auch mit dem selbst, oder gerade, im kulturellen Milieu noch immer schwelenden Klassismus. Wiebke Porombka, Deutschlandfunk (Büchermarkt)

Ein leichtfüßiger Roman über schwere Vorwürfe, den Kampf um Worte und die Gefahren medialer Diskurse. Rebekka Adler, MDR

[. . .] Strubel gelingt es [. . .] einmal mehr, [. . .] weder ihre Leichtigkeit noch die ihr so eigene sezierende Messerschärfe zu verlieren. Daniel Schieferdecker, Szene Hamburg

Ein [. . .] schmales Buch, über dem ein grimmiges Lachen liegt. Lena Schneider, tagesspiegel. de

Es geht um Macht und um Verantwortung, es ist aber ein Buch, das diese schweren Themen ganz leicht nimmt [. . .]. Denis Scheck, ARD Druckfrisch (LBM-Ausgabe Best of Druckfrisch)

So hart das Thema, so leicht schreibt Strubel darüber. Peter Twiehaus, ZDF Mittagsmagazin

[. . .] wahnsinnig komisch [. . .]. Wiebke Porombka, Deutschlandfunk Kultur

[. . .] sie hat ein wunderbares Sensoring für die politischen Schmerzpunkte unserer Gegenwart und blättert das auf, [. . .] sodass man atemlos diese Geschichte [. . .] verfolgt. Denis Scheck, WDR3 Mosaik

[. . .] schwungvoll erzählte[] Journalistinnen-Geschichte [. . .]. [. . .] mitreißende[r] Roman. Joachim Dicks, NDR

[. . .] ein kluger, atmosphärischer Roman [. . .] unterhaltsam und spannend, weil über den Ereignissen von Beginn an etwas Unheilvolles schwebt. Katharina Schmitz, Der Freitag

Für ihre raffinierten Milieustudien ist [Strubel] bekannt, und «Der Einfluss der Fasane» schraubt diese Kunst noch weiter in etwas hinein, was zwischen Ernst und Satire liegt. Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung

Analytisch und elegant beschreibt [. . .] Strubel die Mechanismen gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. Stefanie Panzenböck, Falter

[. . .] ein klug komponierter, psychologisch feinsinniger und bis zuletzt spannender Roman über Wahrheit und Schuld, Liebe und Betrug. Irina Kilimnik, diepresse. com

Es liegt ein Lachen über diesem Buch, aber es ist unüberhörbar bitter. Lena Schneider, tagesspiegel. de

Erzählt in einer klaren Sprache, hält die Geschichte die Spannung bis zum Schluss. Welf Grombacher, Märkische Oderzeitung

[. . .] was Verblendung aus Selbstschutz bedeutet, ist selten so treffsicher geschildert worden wie in dieser Persönlichkeitsoffenbarungserklärung. [. . .] Strubel zeigt sich einmal mehr als kluge Analytikerin des Geschlechtermissverhältnisses. Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung

[. . .] überraschend leicht, oft ironisch und manchmal mit einer Spur Zynismus. Martina Sulner, haz. de

Wie [. . .] Strubel die Mechanismen der Medienlandschaft beschreibt, ist schmerzhaft ehrlich und kommt ohne Klischees aus. Julia Schmitz, tip Berlin

[. . .] Strubel stellt kluge Fragen dazu, was der Journalismus kann, darf und soll. Und trotz des ernsten Hintergrundes [. . .] gelingt ihr eine wirklich unterhaltsame Mediensatire. Barbara Beer, Kurier

[. . .] ein Buch, das sich liest, so packend wie ein Thriller [. . .] und [. . .] aktuelle Themen anpackt. rbb Orte und Worte

[. . .] bringt furchtbar viel Spaß! [. . .] [Strubel] weiß ganz genau, was sie macht und ist natürlich eine der besten Autorinnen, die wir im Lande haben. Kurt von Hammerstein, rbb radio1

[. . .] bitterböse[] Boulevardkomödie [. . .] Wiebke Porombka, Deutschlandfunk (Büchermarkt)

[. . .] spielt [. . .] auch mit dem selbst, oder gerade, im kulturellen Milieu noch immer schwelenden Klassismus. Wiebke Porombka, Deutschlandfunk (Büchermarkt)

Ein leichtfüßiger Roman über schwere Vorwürfe, den Kampf um Worte und die Gefahren medialer Diskurse. Rebekka Adler, MDR

[. . .] Strubel gelingt es [. . .] einmal mehr, [. . .] weder ihre Leichtigkeit noch die ihr so eigene sezierende Messerschärfe zu verlieren. Daniel Schieferdecker, Szene Hamburg

Ein [. . .] schmales Buch, über dem ein grimmiges Lachen liegt. Lena Schneider, tagesspiegel. de

Es geht um Macht und um Verantwortung, es ist aber ein Buch, das diese schweren Themen ganz leicht nimmt [. . .]. Denis Scheck, ARD Druckfrisch (LBM-Ausgabe Best of Druckfrisch)

So hart das Thema, so leicht schreibt Strubel darüber. Peter Twiehaus, ZDF Mittagsmagazin

[. . .] wahnsinnig komisch [. . .]. Wiebke Porombka, Deutschlandfunk Kultur

[. . .] sie hat ein wunderbares Sensoring für die politischen Schmerzpunkte unserer Gegenwart und blättert das auf, [. . .] sodass man atemlos diese Geschichte [. . .] verfolgt. Denis Scheck, WDR3 Mosaik

[. . .] schwungvoll erzählte[] Journalistinnen-Geschichte [. . .]. [. . .] mitreißende[r] Roman. Joachim Dicks, NDR

[. . .] ein kluger, atmosphärischer Roman [. . .] unterhaltsam und spannend, weil über den Ereignissen von Beginn an etwas Unheilvolles schwebt. Katharina Schmitz, Der Freitag

Für ihre raffinierten Milieustudien ist [Strubel] bekannt, und «Der Einfluss der Fasane» schraubt diese Kunst noch weiter in etwas hinein, was zwischen Ernst und Satire liegt. Paul Jandl, Neue Zürcher Zeitung

Analytisch und elegant beschreibt [. . .] Strubel die Mechanismen gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. Stefanie Panzenböck, Falter

[. . .] ein klug komponierter, psychologisch feinsinniger und bis zuletzt spannender Roman über Wahrheit und Schuld, Liebe und Betrug. Irina Kilimnik, diepresse. com

Es liegt ein Lachen über diesem Buch, aber es ist unüberhörbar bitter. Lena Schneider, tagesspiegel. de

Erzählt in einer klaren Sprache, hält die Geschichte die Spannung bis zum Schluss. Welf Grombacher, Märkische Oderzeitung

[. . .] was Verblendung aus Selbstschutz bedeutet, ist selten so treffsicher geschildert worden wie in dieser Persönlichkeitsoffenbarungserklärung. [. . .] Strubel zeigt sich einmal mehr als kluge Analytikerin des Geschlechtermissverhältnisses. Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung

[. . .] überraschend leicht, oft ironisch und manchmal mit einer Spur Zynismus. Martina Sulner, haz. de

Wie [. . .] Strubel die Mechanismen der Medienlandschaft beschreibt, ist schmerzhaft ehrlich und kommt ohne Klischees aus. Julia Schmitz, tip Berlin

Besprechung vom 13.03.2025

Besprechung vom 13.03.2025

Frau am Rand des Karrierezusammenbruchs

Pninisiertes Spiel mit Egozentrik: Antje Rávik Strubels neuer Roman "Der Einfluss der Fasane"

In ihre Bücher streut die Potsdamer Schriftstellerin Antje Rávik Strubel, die seit dem mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Roman "Blaue Frau" (2021) auch einem großen Publikum bekannt ist, gerne das ein, was Vladimir Nabokov als "Emblem" bezeichnet hat: ein sinnträchtiges Detail, das sich aber dank literarischer Subtilität bei der Lektüre nicht derart inhaltlich oberflächlich in den Vordergrund drängt, wie es ein Symbol oder eine Allegorie täte. Embleme in Nabokovs Sinn verweisen zwar auf eine tiefere Bedeutung, genügen aber auch sich selbst und stören somit nicht durch plakative Suggestivkraft, falls sie vom Leser unentschlüsselt bleiben sollten.

Ein zauberhaftes Beispiel dafür aus "Der Einfluss der Fasane", dem jetzt erschienenen, lang erwarteten Nachfolgeroman zur "Blauen Frau", ist eine Passage, in der nach zwei Dritteln der Handlung das bisher von der Protagonistin Erlebte so resümiert wird: "Auch wenn das schlecht kalibrierte menschliche Sensorium die kälteren Schichten der Luft erst im Nachhinein registrierte, war doch schon abzusehen gewesen, dass von nun an die Tage in die Nacht abstürzten." Es tut dabei inhaltlich nichts zur Sache, dass Rávik Strubel in diesem Satz gleich zwei eigene Buchtitel unterbringt, aber wer sie erkennt, hat damit so etwas wie eine spielerische Signatur des Textes identifiziert. Und Spiel - das ist die zentrale Kategorie bei der Beurteilung dieses Romans.

Dabei könnte das Geschehen kaum gewichtiger gerahmt sein: Mit einem Tod setzt die Geschichte ein, mit einem Tod wird sie uns entlassen. Dazwischen erfahren wir, was zu beiden geführt hat. Die Verbindung zwischen ihnen besteht in Hella Renata Karl, einer Mittvierzigerin, die aus schlichten Verhältnissen zur Feuilletonchefin einer Berliner Tageszeitung aufgestiegen ist. Diese Frau weiß Ellbogen ebenso einzusetzen wie weibliche Reize, und dass sie einen Männer- als Nachnamen trägt, noch dazu Karl (= Kerl), das charakterisiert sie ganz unemblematisch, nämlich höchst symbolträchtig. Aber das ist ein Trick von Rávik Strubel. Es soll alles offensichtlich scheinen. Umso verstörender ist dann das, was sich aus dem entfaltet, was Hella Karl verborgen bleibt.

Aus ihrer Perspektive ist der Roman erzählt, aber auktorial beobachtend, nicht ich-identifikatorisch, und darin gleicht er jenem Text von Hella Karl, der in der Romanhandlung zum Auslöser ihres Niedergangs wird: einem anklagenden Kommentar zum angeblichen Machtmissbrauch des Intendanten eines großen Berliner Theaters. Angesichts der dadurch ausgelösten Debatte hatte der Intendant seinen Posten aufgegeben, und wenige Monate später ist er tot. Selbstmord. "Hella Karl erfuhr davon aus der Zeitung", lesen wir gleich auf der ersten Seite des Romans.

Ihrer eigenen Zeitung, muss man ergänzen. Und das sagt viel, denn niemand hat sich bemüßigt gefühlt, Karl als zuständige Ressortleiterin über die kurz vor Redaktionsschluss eingegangene Meldung zu informieren. Für die Kollegen/Untergebenen (die ständige Verunklarung der Hierarchieebenen wird ein prägendes, auch amüsantes Element des folgenden Geschehens sein) ist klar, dass der Tod des Intendanten auf Hella Karls Artikel zurückzuführen sein muss. Und so denkt auch die gesamte Öffentlichkeit bis hoch zur Kanzlerin (das Buch spielt im Mai eines unbestimmten Jahres, erfreut aber wie schon Christoph Peters' jüngst viel diskutierter Roman "Innerstädtischer Tod" durch das bösartig-scharfzüngige Porträt eines Berlins, das Politik wie Kultur noch gleichermaßen als Hauptstadt galt, also vor den aktuellen Kahlschlagdebatten). Nur Hella Karl denkt keineswegs so; was Verblendung aus Selbstschutz bedeutet, ist selten so treffsicher geschildert worden wie in dieser Persönlichkeitsoffenbarungserklärung. Redaktionell wird die Feuilletonchefin erst aus der Schusslinie genommen, dann jedoch zu einem Interview gezwungen, dessen Verlauf sie endgültig unmöglich macht. Eine Zwangsbeurlaubung schließt sich an. Und Hella Karls Bemühung um Rehabilitation, die sie mit genau denselben Mitteln betreibt, die sie in ihre traurige Lage gebracht haben.

Das könnte jetzt so klingen, als wäre "Der Einfluss der Fasane" eine Mediengeschichte. Tatsächlich spielen die sich im Zeichen digitaler Kommunikation wandelnden Umstände von Berichterstattung darin eine wichtige Rolle. Aber weitaus bedeutsamer für das, was Rávik Strubel erzählt, ist die Fokussierung auf eine Frau, die zum Thema einer Selbstprüfung wird. "Worte, hatte sie gelernt, waren nicht die großen Angstmacher. Angst musste man haben, wenn man keine Worte mehr fand", heißt es über Hella Karl einmal, und durch das Buch ziehen sich regelrechte Trainingseinheiten in Wortvariation, die sich die Journalistin bei ihren Überlegungen verschreibt. In Gesprächen pflegte sie ihre jeweiligen Gegenüber durch leichte Verfälschungen gängiger Redensarten auf die Probe zu stellen: Aus ihrem Herzen etwa mache sie keine Schlangengrube. Vor allem ältere Männer neigten dann zum Korrigieren, womit deren machistische Besserwisserei entlarvt war. Gegen Ende rät ihr ein Nachbar: "Immer langsam mit den jungen Hirschen" - "aber sosehr Hella auch darüber nachdachte, diesmal kam sie selbst nicht auf den Fehler". Ein Leben ist auf den Kopf gestellt, als dieser Frau die Worte fehlen.

So dramatisch die erzählten Umstände, so gewitzt die Erzählhaltung. Rávik Strubel diskreditiert mit Wonne den Ehrgeiz ihrer Protagonistin, mit dem diese sich in der Männerwelt zu behaupten sucht - "Frauen, das zeigte die Erfahrung, bremsten sich selbst. Weshalb Hella der festen Überzeugung war, Männern im Grunde näherzustehen." Ungebremst hat sie sich deshalb auch auf die amouröse Partnerschaft mit einem Architekten eingelassen, dessen spirituelle Kehre sie erst bemerkt, als es zu spät ist. Die Egozentrik Hella Karls erweist sich als Selbstbetrug, und die Begleitung all ihrer emotionalen und professionellen Fauxpas bietet die Bestandsaufnahme eines Feminismus, der sich lediglich spiegelbildlich an den Werten des anderen Geschlechts orientiert. Antje Rávik Strubel zeigt sich einmal mehr als kluge Analytikerin des Geschlechtermissverhältnisses.

Was haben nun aber die Fasane für einen Einfluss auf all das? Sie sind - nicht nur titelbedingt - das prominenteste Emblem des Buchs. Die vielfache Gegenwart von Fasanen im wannseenahen Wohngebiet von Hella Karl (ihr Haus als zentraler Schauplatz des Romans erweist sich schließlich als Eigentum des Partners) ist anfangs eine unsichtbare. Später treten die Wildvögel dann ins Blickfeld, erst die schmucklosen Hennen, dann die prächtigen Hähne. Man kann das symbolisch lesen, aber ganz zuletzt erweist sich die wahre erzählerische Aufgabe dieser Fasane. Das hat Rávik Strubel nun in der Tat von Nabokov gelernt, und zwar aus dessen Roman "Pnin", der in seiner federleichten Verschränkung von Drama und Komödie das Konstruktionsprinzip von "Der Einfluss der Fasane" um siebzig Jahre vorwegnahm. Übrigens auch in den feinsinnigen Eigenheimbeschreibungen. Und da es in Rávik Strubels Roman scheinbar unmotiviert den kurzen Gastauftritt eines Eichhörnchens gibt, des emblematischen Tiers aus "Pnin", darf man wohl annehmen, dass diese versierte literarische Emblematikerin damit einen Gruß ans Vorbild eingebaut hat. ANDREAS PLATTHAUS

Antje Rávik Strubel: "Der Einfluss der Fasane". Roman.

Verlag S. Fischer,

Frankfurt am Main 2025.

240 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

am 30.04.2025

Mittelmäßig

"Der Einfluss der Fasane" von Antje Rávik Strubel hat mich nicht sonderlich begeistert, hatte ich doch im Vorfeld eine hohe Erwartung an den Inhalt, gepaart mit der Vorfreude auf eine ansprechende Sprache und lebenskluge Gedanken. Der Roman ist tatsächlich sprachlich ansprechend und weiß auch mit guten Gedanken aufzuwarten, allein der Inhalt kann nicht überzeugen. Als Feulletonchefin einer großen Zeitung veröffentlicht die Protagonistin Hella Karl einen Artikel über den Leiter eines Theaters, Kai Hochwerth; in diesem Artikel wirft sie ihm den Mißbrauch seiner Position vor. Kurz darauf suizidiert sich Hochwert, als er seine Frau, eine berühmte Opernsängerin, nach Australien begleitet. Die Reaktionen in der (medialen) Öffentlichkeit sind voller Empörung und versuchen einen Zusammenhang zwischen dem Artikel und der Selbsttötung herzustellen. Hella Karl wird vorerst von ihrer Aufgabe freigestellt und ist bemüht, nicht Opfer der Lage zu sein, sondern 'vor die Lage' zu kommen: "Statt nachzurichten, würde sie etwas ausrichten. Ihr Artikel, da war sie sicher, erzeugte Gegenwärtigkeit. Sie stellte Wirklichkeit her, anstatt ihr hinterherzuschreiben, sie setzte ein Geschehen in Gang." Ein zweiter Erzählstrang thematisiert die Geschichte ihrer Beziehung zu ihrem Mann T., der sie zwecks Selbstfindung zu verlassen gedenkt - wohl um der Leserschaft einen Gesamteindruck zu geben, wie es um die gegenwärtige Befindlichkeit von Hella Karl steht. Und immer wieder tauchen Fasane auf, das Krafttier,welches ermutigt, in allen Lebenssituationen mit Anmut und Stolz zu handeln. Wie dies der Protagonistin gelingen wird, bleibt am Ende offen. Ein Versuch über das Individuum im Sturm der medialen Empörung, der nicht so ganz überzeugen kann.

am 24.04.2025

Macht und Missbrauch

Hella Renata Karl ist Feuilletonchefin des Berliner Abendblatts und hat Einfluss im Kulturbetrieb. Doch dann wird sie aus der Bahn geworfen, als der Star der Berliner Theaterszene sich spektakulär in Sydney das Leben nimmt. Hella hatte aufgedeckt, dass Kai Hochwerth übergriffiges Verhalten gegenüber Frauen vorgeworfen wurde und er eine Schauspielerin zur Abtreibung zwingen wollte. Von nun an ist alles anders, Hella wird beurlaubt, in den angeblich "sozialen" Netzwerken beginnt eine Hexenjagd, es gibt Drohungen, weil sie angeblich dem Mann in den Tod getrieben hat.

Das Buch ist einfach großartig, es deckt feinfühlig die Manierismen und Verflechtungen im Kulturbetrieb auf und obwohl es fiktional ist, könnte es doch genau so passiert sein. Hella ist keine sympathische Person, ebenso wir Kai, aber sie sind sind von ihrer einfachen Herkunft her ähnlich und es gab eine besondere Beziehung zwischen ihnen. Aber die Meute ist gnadenlos, so lange sie sich in der Masse verstecken kann. Damit ist das Buch hochaktuell, aber es ist viel mehr als ein Kommentar zu den unheilvollen medialen Auswirkungen von Insta und Co.

Alles beschreibt Strubel in einer wunderbaren Sprache, die tief in die Materie eindringt und mit einer angenehmen Distanz, die eine Portion Ironie zulässt. Aber auch ihre einfühlsamen Naturschilderungen sind lesenswert.

Die Bedeutung des Titel erschließt sich erst ganz am Ende des Buches. Ein herrlicher Schluss mit einem guten Schuss Sarkasmus!