Zustellung: Mo, 26.05. - Mi, 28.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

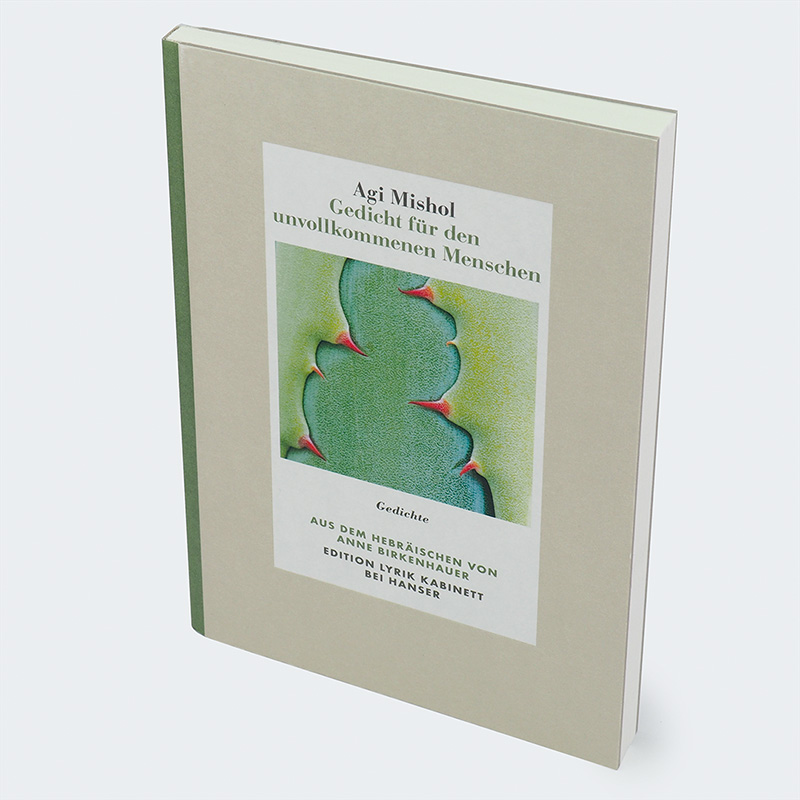

Die erste deutsche Sammlung der populärsten israelischen Dichterin Agi Mishol. Hochaktuell, lebendig und zutiefst bewegend"Ein Palmenwischer streicht von der Himmelsscheibe / Wörter die blieben nachdem die Liebe ging." Agi Mishol ist die populärste Dichterin Israels, ihre Gedichte sind melancholisch, selbstironisch und berühren durch die Lebendigkeit ihrer erstaunlichen Bilder. Als Tochter von Holocaustüberlebenden geht die Lyrikerin auch den Spuren des heutigen Leids nach, ob sie über einen umgepflanzten Olivenbaum schreibt, der für die Entwurzelung der Palästinenser steht, oder von einer zwanzigjährigen Schahidin, die "unterm weiten Kleid schwanger mit Sprengstoff" geht. Trotz aller Konflikte überwiegen in Mishols Gedichten die Lichtblicke, denn auch wenn es "unter der Sonne nichts Neues gibt / über ihr vielleicht schon".

Produktdetails

Erscheinungsdatum

22. Juli 2024

Sprache

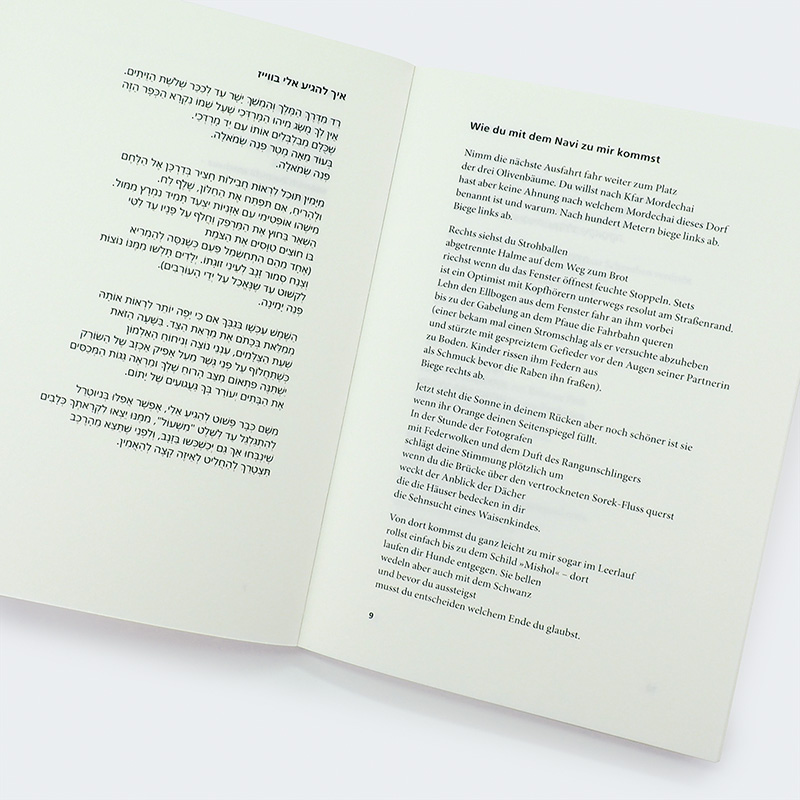

deutsch, hebräisch

Seitenanzahl

107

Autor/Autorin

Agi Mishol

Übersetzung

Anne Birkenhauer

Nachwort

Ariel Hirschfeld

Weitere Beteiligte

Ariel Hirschfeld

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

hebräisch

Produktart

gebunden

Gewicht

268 g

Größe (L/B/H)

208/143/15 mm

ISBN

9783446281271

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

"Agi Mishols Gedichte sind federleicht und voller doppelter Böden. Sie sind fatalistisch, rütteln aber auch leidenschaftlich am menschlichen Los. Sie kommen privat daher und können das große Ganze fassen. Sie haben einen trockenen Humor und sind berührende Klagelieder." Franziska Hirsbrunner, SRF Kultur, 07. 10. 24

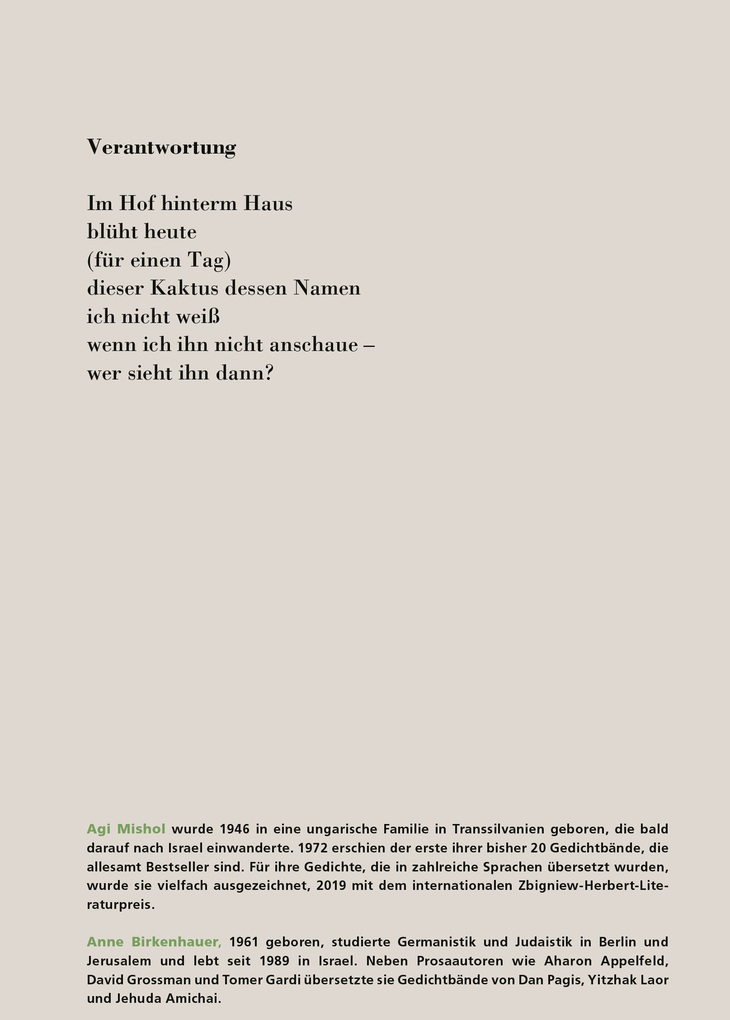

"Agi Mishol ist nicht eine Dichterin der großen Worte. Was sie über den Tod, das Sein der Dinge und Verantwortung schreibt, berührt durch einen Tiefsinn, der im Konkreten wurzelt." Ilma Rakusa, Neue Zürcher Zeitung, 26. 08. 24

"Agi Mishols Lyrik hat es in sich, sie birgt bei all ihrer Schönheit bisweilen tiefste menschliche und politische Abgründe. Und ihre Wirkung entfaltet sich sukzessive, diese Gedichte bleiben nicht nur im Kopf, ihr Klang nicht nur im Ohr, sie dringen tiefer vor - in die Seele, ins Herz, den Geist, wie auch immer man es nennen will." Tobias Schwartz, Berliner Morgenpost, 20. 08. 24

"Gedicht für den unvollkommenen Menschen' ist ein zu entdeckender Planet. Ein Gedichtband, der so vielseitig, gegensätzlich und wundersam wie das Leben im Heiligen Land ist. Wo Lachen und Weinen so nah beieinander liegen wie vielleicht nirgendwo sonst." Moritz Holler, WDR5, 02. 08. 24

"Mir tut jedes Bücherregal leid, in dem dieses Buch nicht steht." Christian Metz, Deutschlandfunk, 30. 07. 24

"Eine längst überfällige Entdeckung!" Sigrid Brinkmann, Deutschlandfunk Kultur, 29. 07. 24

"Ein literarischer Paukenschlag Wenn es Dichtungen gibt, die an Vollkommenheit grenzen, dann muss Agi Mishols Auswahlband 'Gedicht für den unvollkommenen Menschen' dazugezählt werden" Alexandru Bulucz, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. 07. 24

"Agi Mishol konstruiert einen paradoxen Denkraum, um mit dem Vorher und Nachher umzugehen, das durch das Massaker der Hamas und den folgenden Krieg gesetzt wurde. . . . Ihre Dichtung ist immer noch imstande, an Bisheriges anzuknüpfen: an die Aufgabe der Dichtung, zu bezeugen und eine Zukunft zu denken." Insa Wilke, Republik, 05. 06. 24

"Agi Mishol ist nicht eine Dichterin der großen Worte. Was sie über den Tod, das Sein der Dinge und Verantwortung schreibt, berührt durch einen Tiefsinn, der im Konkreten wurzelt." Ilma Rakusa, Neue Zürcher Zeitung, 26. 08. 24

"Agi Mishols Lyrik hat es in sich, sie birgt bei all ihrer Schönheit bisweilen tiefste menschliche und politische Abgründe. Und ihre Wirkung entfaltet sich sukzessive, diese Gedichte bleiben nicht nur im Kopf, ihr Klang nicht nur im Ohr, sie dringen tiefer vor - in die Seele, ins Herz, den Geist, wie auch immer man es nennen will." Tobias Schwartz, Berliner Morgenpost, 20. 08. 24

"Gedicht für den unvollkommenen Menschen' ist ein zu entdeckender Planet. Ein Gedichtband, der so vielseitig, gegensätzlich und wundersam wie das Leben im Heiligen Land ist. Wo Lachen und Weinen so nah beieinander liegen wie vielleicht nirgendwo sonst." Moritz Holler, WDR5, 02. 08. 24

"Mir tut jedes Bücherregal leid, in dem dieses Buch nicht steht." Christian Metz, Deutschlandfunk, 30. 07. 24

"Eine längst überfällige Entdeckung!" Sigrid Brinkmann, Deutschlandfunk Kultur, 29. 07. 24

"Ein literarischer Paukenschlag Wenn es Dichtungen gibt, die an Vollkommenheit grenzen, dann muss Agi Mishols Auswahlband 'Gedicht für den unvollkommenen Menschen' dazugezählt werden" Alexandru Bulucz, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. 07. 24

"Agi Mishol konstruiert einen paradoxen Denkraum, um mit dem Vorher und Nachher umzugehen, das durch das Massaker der Hamas und den folgenden Krieg gesetzt wurde. . . . Ihre Dichtung ist immer noch imstande, an Bisheriges anzuknüpfen: an die Aufgabe der Dichtung, zu bezeugen und eine Zukunft zu denken." Insa Wilke, Republik, 05. 06. 24

Besprechung vom 20.07.2024

Besprechung vom 20.07.2024

Vom Gurgeln auf Ungarisch

Humor ablegen bei allem Leid: Die faszinierenden Gedichte der israelischen Lyrikerin Agi Mishol in erster umfassender Auswahl auf Deutsch

Wer Agi Mishols hebräische Dichtung auf Deutsch kennenlernen wollte, kam an Lydia Böhmers Übertragungen auf lyrikline.org bis vor Kurzem nicht vorbei. Nennenswerteres gab es nicht. Trotz Mishols umfangreichem lyrischen OEuvre und einer langen Reihe bedeutender Auszeichnungen war die 1946 geborene Autorin hier lange Zeit ein Geheimtipp.

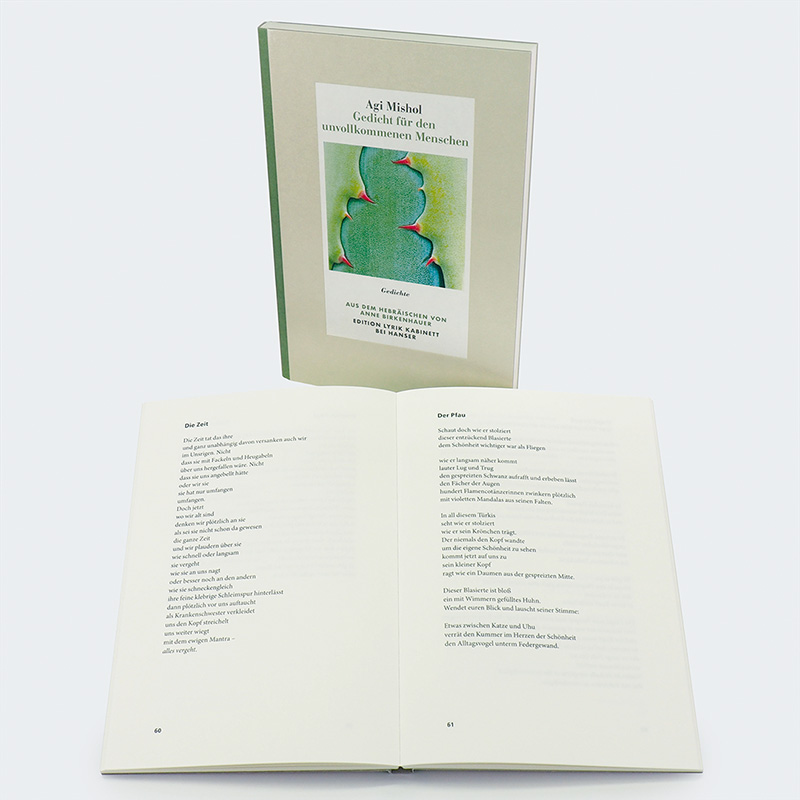

Es ist niemand Geringere als Anne Birkenhauer, für ihre Übersetzungen aus dem Hebräischen ihrerseits mehrfach bepreist, die nun das Wunderwerk vollbracht hat, Mishols poetischen Kosmos in ganzer Pracht einem deutschen Publikum zugänglich zu machen: "Gedicht für den unvollkommenen Menschen" lautet der Titel eines ersten Auswahlbands in deutscher Übersetzung; er versammelt Gedichte von ihr aus den letzten gut zwanzig Jahren.

Das ist ein literarischer Paukenschlag. Kein Gedicht unter den mehr als siebzig, das ästhetisch abfiele, nicht eine Zeile in ihnen, die verschwendet wäre. Es ist alles da, was Mishols Dichtung ausmacht. Die Bandbreite der Themen reicht von Natur und Tieren sowie Liebe und Tod über die Corona-Krise, den israelisch-palästinensischen Konflikt und religiösen Fundamentalismus bis zur Familienbiographie. Die Themen zeigen sich bisweilen in ihrer Verflochtenheit, ihre Bearbeitung wird von poetologischen Reflexionen und einem ausdrücklichen Spiel mit der literarischen Tradition begleitet.

Auf welchem biographischen Fundament diese komplexe und beim israelischen Publikum doch populäre Dichtung steht, wird nirgends deutlicher als im letzten Gedicht des Bandes, dem "Besuch zu Hause", das mit einem Gurgeln auf Ungarisch, einer linguistischen Betrachtung des Vornamens der Autorin beginnt. Dessen Aussprache stellt das Schibboleth, das Erkennungszeichen einer Gruppe von Menschen, dar und markiert deren Zugehörigkeit: "die Arterie des Gefühls pumpt / und gurgelt auf Ungarisch / Agi, Agnes, Agiza, Aginka / was bedeuten dir und mir diese Schibboleths?"

Es ist ein Hinweis auf Mishols eigene "Ungarischkeit", wie es in einem anderen Gedicht heißt. Sie ist Kind ungarisch- jüdischer Schoa-Überlebender aus Transsilvanien, wo sie selbst geboren wurde - die Region war nach dem Ersten Weltkrieg Rumänien zugeschlagen worden. Der Familie gelang Anfang der Fünfzigerjahre die Auswanderung nach Israel - in jener Zeit verließen scharenweise Jüdinnen und Juden Rumänien. Das im Kommunismus darbende Land tauschte sie zum Beispiel gegen Ölförderanlagen oder Geflügelfarmen aus Israel ein oder ließ sich dafür auszahlen. Circa 280.000 Emigranten kehrten nach dem Zweiten Weltkrieg auf diese Weise Rumänien den Rücken.

"Besuch zu Hause" erinnert an Lagererfahrung sowie eine "Schwester die im Rauch auffuhr / in den Himmel" und verortet das lyrische Subjekt als eine "Tochter die zwischen Shoah und Shoah lebt". Das Gedicht ist aber ebenso eine Reminiszenz an die K.-u.-k.-Monarchie, in der die Eltern aufwuchsen, und die deutsche Sprache, die in der Familie neben Ungarisch gesprochen wurde.

Es ist ein atemraubender Auswahlband fast ohne Entspannungsmomente. An seinem Anfang werden Bombenanschläge verarbeitet, was an das berühmte Gedicht "Der Terrorist, er sieht" der Polin Wislawa Szymborska denken lässt: Es trägt in kühler Sachlichkeit und aus der Sicht eines Terroristen, der aus sicherer Entfernung die Entwicklung des Geschehens beobachtet, die Chronologie eines Bombenanschlags vor. Bei Mishol wiederum geht es zum einen um die Fatah-Anhängerin und Selbstmordattentäterin Andaleeb Takatka, die im April 2002 sechs Israelis mit in den Tod riss: "Du bist erst zwanzig / und deine erste Schwangerschaft ist eine Bombe. / Unterm weiten Kleid gehst du schwanger mit Sprengstoff", heißt es. Zum anderen geht es um einen Esel mit Dynamitsattel: "als er mit Getöse zum Himmel auffuhr ward er gleichzeitig / zum Sprengstoff-Messias befördert / und zweiundsiebzig unbefleckte Eselinnen / leckten seine Wunden".

Die Referenz auf jene zweiundsiebzig Jungfrauen, die nach islamischem Glauben den Seligen im Paradies beigegeben werden, und den Esel, der nach jüdischem Glauben das Reittier des Messias ist, ist eine Art Doppelsatire über die Absurdität und die realen Folgen religiöser Deutungen, markiert aber auch die Anteilnahme am Leid unschuldiger Wesen, seien es Tiere, Pflanzen oder Menschen, die zu Opfern unverschuldeter Umstände werden. Umgekehrt zeugt das Sprechen von Barmherzigkeit, Engeln und Gnade an anderen Stellen des Auswahlbandes von einer metaphysischen, wenn nicht religiösen Dimension derselben Dichtung, die auch der satirisch vorgetragenen Religionskritik Platz einräumt.

Brisant ist auch, dass die unmittelbaren Folgen des Terrorangriffs der Hamas und die israelische Besatzungspolitik in zwei nebeneinanderstehenden Gedichten angesprochen werden. Im Gedicht "Schutzraum", datiert auf Oktober 2023, versteckt sich das lyrische Subjekt "im Hebräischen", dem "arglosen Schreiben". Es tue in der geliebten heiligen Sprache nur das, was Rilke in seinem "Stunden-Buch" sage: "lasse mir alles geschehen / Schönheit und Schrecken / ohne zu denken / dass sie endgültig sind." Im Gedicht "Olivenbaum" dagegen wird "die verschlungene Geschichte" angedeutet, die aus dem Stamm des Olivenbaumes aufrage. Dazu bemerkt Ariel Hirschfeld in seinem Nachwort treffend, dass Mishols Naturdichtung untrennbar mit dem gesellschaftlichen Leben und dem Staat Israel verwoben sei. Auch er erinnert daran, dass die israelische Besatzung solche Bäume in den besetzten Gebieten immer wieder entwurzele. Eine "Schande", lautet das vernichtende Verdikt des lyrischen Subjekts.

Es ist, als wollte Mishol mit dem Kontrast zwischen diesen beiden Gedichten das lyrische Subjekt demonstrativ in jenem Dilemma platzieren, das viele jüdische Israelis erkennen werden - das Dilemma, ein Land und dessen Sprache endlich sein Zuhause heißen zu können und trotz dessen Gefährdung von außen es kritisieren zu müssen.

Abgerundet wird der Auswahlband von großartiger humoristischer Tierdichtung, sei es über Tauben, die "an den unwürdigsten Stellen / Humor ablegen", oder über den "Vogel Strauß", dessen missratene Proportionen das lyrische Subjekt zu einem blasphemischen Angriff auf den Schöpfer animieren. Mishols bemerkenswertestes Tiergedicht handelt aber von dem unerklärlichen Spuckanschlag eines Alpakas: "wegen dem ich jetzt hundertmal schreibe / 'Ein Alpaka hat mich angespuckt' / wie zur Strafe für etwas / von dem ich nicht weiß / was es ist." Damit liefert Mishol ein Beispiel für den acte gratuite, dessen sich allen voran der Franzose André Gide angenommen hatte - für eine willkürliche, Determinismus und Kausalität aushebelnde Handlung also. Das Gedicht liest sich wie eine geschichtsphilosophische Schlussfolgerung aus der Auseinandersetzung mit der Schoa: "wie zur Strafe für etwas / von dem ich nicht weiß / was es ist".

Wenn es Dichtungen gibt, die an Vollkommenheit grenzen, dann muss Agi Mishols Auswahlband "Gedicht für den unvollkommenen Menschen" dazugezählt werden. ALEXANDRU BULUCZ

Agi Mishol:

"Gedicht für den unvollkommenen Menschen".

Aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer. Edition Lyrik Kabinett bei Hanser, München 2024.

112 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Gedicht für den unvollkommenen Menschen" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.