Zustellung: Sa, 31.05. - Di, 03.06.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

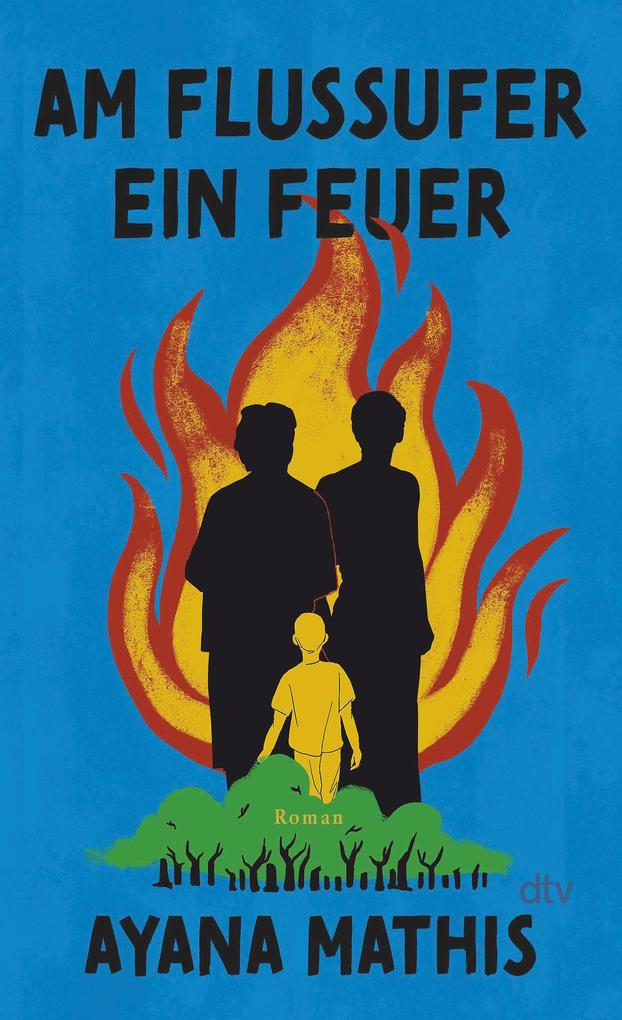

Raffiniert verwebt Ayana Mathis in ihrem zweiten Roman das Schicksal dreier Generationen mit wahren Begebenheiten der Black History: ein kraftvoller Roman über ein bedrohtes Erbe, Mutterschaft und Utopien auf dem Trümmerhaufen der Geschichte:

Gibt es das, einen Ort der Freiheit auf dieser Welt? Und welchen Preis zahlen wir dafür?

»Mathis vermag es, den Geschichten ihrer Figuren eine epische Tiefe zu geben, die an Toni Morrison erinnert. « The New York Times

Bonaparte, Alabama, 1985. Die Ufer des sterbenden Dorfes versinken im Nebel, eine Baufirma dringt auf das Land vor. Verbissen kämpft Dutchess Carson um den letzten Grundbesitz der einst blühenden schwarzen Genossenschaft. Nicht zuletzt für ihre erwachsene Tochter Ava, die allerdings von ihr und dem Erbe nichts wissen will. In Philadelphia ist diese währenddessen ganz unten angekommen, lebt im Obdachlosenheim. Als sie nach Jahren ihrer großen Liebe, dem ehemaligen Black Panther Cass, wieder begegnet, verfällt sie ihm erneut - und gerät in den Bann der radikalen Kommune Ark, die sich schwarzer Selbstbestimmung verschrieben hat. Und ihr elfjähriger Sohn Toussaint will raus, zu der Großmutter, die von ihm nichts weiß. Wenn er es nur dorthin schafft . . .

Nach ihrem gefeierten Debüt 'Zwölf Leben' ist Ayana Mathis erneut ein großer Wurf gelungen: Flirrend lebendig, rau und einfühlsam erzählt Ayana Mathis von der Zerrissenheit und den Wunden einer schwarzen Familie, von einem bedrohten Vermächtnis und von Utopien auf dem Trümmerhaufen der Geschichte.

»Das Warten auf Ayana Mathis' zweiten sprachmächtigen Roman hat sich gelohnt. « Rainer Moritz, Deutschlandfunk Kultur

»Ava muss man von nun an zu den großen Frauenfiguren der afroamerikanischen Literatur zählen, wie sie Toni Morrison oder Alice Walker vor ihr beschrieben haben. « Tobias Rüther, Frankfurter Allgmeine Sonntagszeitung

Best Book of the Year u. a. in The Washington Post, The New Yorker, The New York Times und Publishers Weekly

»Eine der herausragendsten Stimmen der amerikanischen Gegenwartsliteratur. « Yiyun Li

»Ein kostbarer Roman, so universal wie brisant. Man möchte ihn lesen und immer wieder lesen. « Jesmyn Ward

Produktdetails

Erscheinungsdatum

17. Oktober 2024

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

432

Autor/Autorin

Ayana Mathis

Übersetzung

Susanne Höbel

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Produktart

gebunden

Gewicht

534 g

Größe (L/B/H)

211/140/37 mm

ISBN

9783423284165

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Das Warten auf Ayana Mathis zweiten sprachmächtigen Roman hat sich gelohnt. Rainer Moritz, Deutschlandfunk Kultur, Studio 9

Ava muss man von nun an zu den großen Frauenfiguren der afroamerikanischen Literatur zählen, wie sie Toni Morrison oder Alice Walker vor ihr beschrieben haben. Tobias Rüther, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Elf Jahre nach ihrem Debütroman, Zwölf Leben , liefert Mathis mit Am Flussufer ein Feuer mehr als einen Familienroman. Sie macht afroamerikanische Geschichte sicht- und fühlbar Neue Zürcher Zeitung

In ihrem zweiten Roman, erzählt aus weiblicher Sicht, spannt die Autorin Ayana Mathis, selbst in einem Arbeiter*innenviertel in Philadelphia aufgewachsen, einen Bogen quer durch afroamerikanische Geschichte in einer fesselnden Mischung von Fiktion und Tatsachen. Leseempfehlung! Sena Dogan, WeiberDiwan

Ayana Mathis verfügt übereine kraftvolle Sprache, die beeindruckt und bewegt. Sabine Sürder, schreiblust-leselust. de

Ava muss man von nun an zu den großen Frauenfiguren der afroamerikanischen Literatur zählen, wie sie Toni Morrison oder Alice Walker vor ihr beschrieben haben. Tobias Rüther, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Elf Jahre nach ihrem Debütroman, Zwölf Leben , liefert Mathis mit Am Flussufer ein Feuer mehr als einen Familienroman. Sie macht afroamerikanische Geschichte sicht- und fühlbar Neue Zürcher Zeitung

In ihrem zweiten Roman, erzählt aus weiblicher Sicht, spannt die Autorin Ayana Mathis, selbst in einem Arbeiter*innenviertel in Philadelphia aufgewachsen, einen Bogen quer durch afroamerikanische Geschichte in einer fesselnden Mischung von Fiktion und Tatsachen. Leseempfehlung! Sena Dogan, WeiberDiwan

Ayana Mathis verfügt übereine kraftvolle Sprache, die beeindruckt und bewegt. Sabine Sürder, schreiblust-leselust. de

Besprechung vom 13.10.2024

Besprechung vom 13.10.2024

Unverändert unfair

Ayana Mathis und Tim O'Brien zeigen in ihren neuen Romanen, was das Fundament der Vereinigten Staaten erschüttert: Willkür, Lügen, Entrechtung, Statusangst.

Von Tobias Rüther

Die Vereinigten Staaten, vielleicht jetzt: Ein Mädchen aus South Beach soll in der Garderobe des Senats in Washington gefangen gesetzt worden sein, weil es enthüllt habe, dass ein Steuerformular zu Ehebruch, Unfruchtbarkeit und Hodenkrebs führe. Bei der Bürgermeisterwahl in Topeka erhält der Waffenhersteller Smith & Wesson siebenhundert Stimmen, die Leute schreiben den Firmennamen einfach auf den Wahlzettel. Ein Orthopäde aus Baltimore behauptet, die Knochen exhumierter Sklaven würden auf einen "gesunden, angenehmen und privilegierten Lebensstil" hinweisen. Die "Mythomanie" ist ausgebrochen - einundsiebzig Millionen erwachsene Amerikaner und Amerikanerinnen sind infiziert, weitere zweiundzwanzig Millionen Schulkinder zeigen bereits Symptome.

Die Vereinigten Staaten, vielleicht vor vierzig Jahren: Ein zwölfjähriger Junge geht nicht mehr zur Schule, weil die Erwachsenen, die für ihn sorgen sollten, ihm keinen sicheren Platz bieten. Weil sie selbst nach diesem sicheren Platz immer nur suchen können, weil so ein sicherer Platz für schwarze Erwachsene und Kinder in diesen Vereinigten Staaten umkämpft, instabil, eine Sehnsucht, eine Illusion bleibt, jedenfalls keine Selbstverständlichkeit ist.

Die Vereinigten Staaten, wie sie also zwei neue Romane in diesem Herbst erzählen: Den einen hat Ayana Mathis geschrieben, eine preisgekrönte afroamerikanische Autorin, die mit diesem ihrem zweiten Buch ins 20. Jahrhundert enttäuschter Bürgerrechtsversprechen für die schwarze Bevölkerung eintaucht. Der andere Roman stammt von Tim O'Brien, einem der wichtigsten Autoren der amerikanischen Literatur seit dem Vietnamkrieg: Er erzählt von weißen Statusängsten und dem Recht des Reicheren, diese Geschichte begleitet die Vereinigten Staaten seit ihrer Gründung.

Auf den ersten Blick scheinen "Am Flussufer ein Feuer" von Ayana Mathis und Tim O'Briens "America Fantastica" wenig zu verbinden, stilistisch, stofflich, zeitlich: Mathis schreibt elegisch aus den Sechziger-, Siebziger-, Achtzigerjahren im schwarzen Philadelphia und Alabama, O'Brien dagegen wie aufgedreht aus der Amtszeit Trumps. Mathis hat einen historischen Roman verfasst, O'Brien eine Art Thriller über eine Phase der jüngeren Geschichte, deren historische Konsequenzen sich schon jetzt abzeichnen.

Beide Romane aber gehen von den gleichen Prämissen aus, die für die schwierigen Zustände der Vereinigten Staaten fundamental sind: Verteilungskämpfe um Grund und Boden. Andauernde Ungleichheit zwischen der weißen und schwarzen Bevölkerung. Willkür und Gewalt der Staatsmacht gegen sie. Drei Wochen vor der nächsten Präsidentschaftswahl am 5. November ergeben diese beiden Romane zusammen das beunruhigende Psychogramm einer Nation: zwischen der Verzweiflung über Zustände, die unveränderlich unfair bleiben werden - und dem Zynismus gegenüber einem System, dessen Gesetze oft denjenigen schaden, die sie eigentlich schützen sollen.

Der "New Yorker"-Journalist Evan Osnos hat vor einiger Zeit in seinem bemerkenswerten Buch über die "gespaltenen Staaten von Amerika" gezeigt, in welchem Ausmaß die Entfremdung vom Rechtsstaat dazu geführt habe, dass ein Machtzyniker wie Trump attraktiv geworden sei für große Teile der Bevölkerung: In seiner Rücksichtslosigkeit gegenüber staatlichen Institutionen trete Trump nämlich nicht wie ein Repräsentant auf, sondern wie ein Rächer - und zwar ein Rächer all jener, die sich auch mal rächen wollen, die sich von genau jenen Institutionen getäuscht fühlen, die Trump eigentlich verkörpern sollte. Und die Trump aber stattdessen demoliert.

Tim O'Brien erzählt jetzt die passende Geschichte dazu. Sie handelt von einem Mann, Boyd Halverson aus dem kalifornischen Fulda, der eine Bank überfällt und sich mit der Schalterbeamtin, die ihm die 81.000 Dollar aushändigt, auf einen Roadtrip begibt. Der führt die beiden erst nach Mexiko, dann wieder zurück nach Kalifornien und schließlich an einen See in Minnesota. Boyd ist geschieden, er hat vor Jahren den kleinen Sohn verloren, den er gemeinsam mit Evelyn hatte. Jetzt will er Rache nehmen an seinem schwerreichen einstigen Schwiegervater Jim Dooney, den er für alles verantwortlich macht, ein Unternehmer, der kriminelle Geschäfte in Südostasien betrieben hat. Boyd, damals noch ein investigativer Journalist, wollte sie aufdecken.

Stattdessen aber sabotierte Jim Dooney die Karriere seines Schwiegersohns. Evelyns und Boyds Sohn stirbt. Die beiden lassen sich scheiden, Evelyn heiratet neu, Boyd schlägt sich jahrelang als Abteilungsleiter eines Kaufhauses durch. Bis er es nicht mehr aushält, also eine Bank ausraubt und sich mit Angie, den 81.000 Dollar und einer Waffe auf den Weg macht durch eine USA der Trump-Ära, um für Gerechtigkeit zu sorgen.

In diesen USA ist also die "Mythomanie" ausgebrochen: eine epidemische Herrschaft der Lüge, zu deren Durchbruch ausgerechnet Boyd beigetragen hat, weil er nach seinem Absturz eine Zeit lang von Fulda aus Fake News am Fließband für Verschwörungsseiten im Internet produziert hatte: America Fantastica halt, aber eben auch gar nicht so phantastisch, weil viele der Lügen im Roman - über die Obamas, über Hillary Clinton, über Echsenmenschen in Washington - in der realen amerikanischen Gegenwart geglaubt werden.

Der Roadtrip ist ein ureigenes Genre der amerikanischen Literatur. Und Tim O'Brien, der bekannt wurde als Autor aufwühlender psychologischer Romane über den Vietnamkrieg wie "Was sie trugen" (1990) oder "Geheimnisse und Lügen" (1995), fühlt sich unglaublich wohl in der erzählerischen Dynamik, die eine Roadtrip-Geschichte mit sich bringt. Er zeigt ein Amerika desolater Hotels und banalen Reichtums, der endlosen Straßen, bevölkert von Glücksrittern und Spinnern: Man kann das als extrem unterhaltsame Groteske lesen, Don DeLillo für den Bahnhofsbuchhandel - wenn diese Geschichte nicht immer wieder unterbrochen würde von den Fake News der Mythomanie.

Die einem so unheimlich bekannt vorkommen. Und die O'Brien in den Text streut, weil er deutlich nicht unterhalten, sondern auch warnen will: "Das Fabulierte und das Phantastische, die absonderlichsten, wüstesten Lügengeschichten wurden vom Intellekt gewöhnlich zwar hinterfragt, vom Herzen aber wurden sie ganz und gar aufgesaugt. Mythomanen logen fast immer, um ihre zerbrechlichen Egos zu stärken und ihrem Leben einen unverdienten Anstrich von Größe zu verleihen." Am Ende, da helfen alle sozioökonomischen Erklärungen nicht, bleiben Lügen vor allem: Lügen.

Aber der Roadtrip ist eben auch ein traditionell weißes Genre. Das immer damit gespielt hat, dass nicht die Ankunft im verheißungsvollen Anderswo, sondern die Rückkehr an den einen Ort, von dem man aufgebrochen war, die Antwort auf alles bringt. Ayana Mathis erzählt dagegen eine Geschichte aus der sogenannten "Great Migration": Auch das ist eine große amerikanische Bewegung, aber eben ohne sentimentale Rückfallgarantie: Seit Anfang des 20. Jahrhunderts führte sie Schwarze aus dem Süden, in denen die rassistischen Gesetze der Segregation sie knebelten und ihrer Freiheitsrechte beraubten, in den Norden der USA. Nach Chicago, nach Pittsburgh, nach New York oder nach Philadelphia - wie in Mathis' Roman.

Dort landet Ava mit ihrem Sohn Toussaint. Ava hatte mit Anfang zwanzig ihren Heimatort Bonaparte in Alabama verlassen - und ihre Mutter und das bisschen Land, was sie dort besitzen und verteidigen gegen kriminelle weiße Spekulanten und die Polizei. Inzwischen ist es 1985 und Ava Mitte vierzig. Jetzt muss sie mit ihrem Sohn vor ihrem gewalttätigen Mann fliehen, der nicht Toussaints Vater ist. Ava und Toussaint landen erst in einem Heim für wohnungslose Frauen und Kinder - und dann in einem Haus, das der charismatische Arzt Cass zur Zentrale einer sektenartigen schwarzen Selbstorganisation machen will. Mit einer Praxis und einem Garten zur Selbstversorgung für das ganze Viertel: "'Wir brauchen ein Haus, das uns gehört'", sagte Cass zu seinen Leuten. "'Dies hier. Später kommen andere hinzu.' Er sprach von Eigentum und Gemeinbesitz im städtischen Umfeld. Er benutzte das Wort 'eigenständig'."

Cass ist Toussaints Vater, er war mal ein Black Panther, ist ein Mann der Tat und der großen Reden und auch der Gewalt. Aber sein Projekt, dass er "Ark" nennt, also Arche, passt so richtig weder den schwarzen Nachbarn im Viertel - die nicht wollen, dass ihre Straße Anlaufstelle für Bedürftige wird. Noch passt es der weißen Polizei, die eh keine Gründe für ihre Razzien braucht. Das Haus an der Ephraim Avenue 248 will ein Safe Space sein. Aber Eigenständigkeit steht unter konstanter Beobachtung.

Weder an den Orten, aus denen die Schwarzen während der "Great Migration" im Süden kamen, noch an den Orten, in denen sie im Norden ankamen, war schwarzer Grundbesitz eine selbstverständliche Tatsache. Im Zuge der Bürgerrechtsbewegung wurde die Segregation zwar offiziell abgeschafft - aber dann mit den Mitteln weißer Immobilienentwicklung letztlich weiter betrieben. "Von den 1930er bis in die 1960er Jahre waren Menschen schwarzer Hautfarbe überall im Land vom Markt für Immobiliendarlehen ausgeschlossen, mit legalen wie extralegalen Mitteln. Weiße in Chicago griffen auf alles von 'Nutzungsbeschränkungen' bis hin zu Bombenanschlägen zurück, um ihre Viertel segregiert zu halten." So hat es der Journalist Ta-Nehisi Coates beschrieben. Ayana Mathis erzählt diese Geschichte jetzt als Drama auch schwarzer Generationen, von Verrat und Täuschung, denn sogar Cass spielt falsch. Er will einen neuen Anfang. Er will Souveränität, ja. Aber wer zahlt dafür den Preis?

"All das Elend der menschlichen Geschichte, ich halte das nicht aus", sagt Ava einmal, im Rückblick auch auf ihre Kindheit in Alabama, "all die Jahre nichts zu wissen über nichts. All die Jahrhunderte voller Brutalität. Die Weißen waren schlimm, sie verbreiteten Entsetzen. Wenn man das Lager verlassen wollte, musste man ein Schild tragen, das einem an die Brust geheftet wurde. Die Weißen waren ein Fluch." Ava muss man von nun an zu den große Frauenfiguren der afroamerikanischen Literatur zählen, wie sie Toni Morrison oder Alice Walker vor ihr beschrieben haben, eine elegante Frau erhobenen Hauptes, die nicht aufhören kann zu hoffen und zu begehren, der es aber leichter fällt, die Selbsttäuschungen der anderen Schwarzen um sie herum zu erkennen als die eigenen.

In Ayana Mathis' Geschichte sind die Weißen Nebenfiguren, bei Tim O'Brien sind es die Schwarzen. Im scharfen Kontrast dieser beiden neuen amerikanischen Romane fällt wieder einmal auf, dass weiße Statusangst, immer wieder identifiziert als zentraler Grund für die Erfolge Donald Trumps, ein Privileg bleibt, gemessen an der Instabilität schwarzer Selbstbehauptung. Wem gehört das Land, auf dem die Menschen in den Vereinigten Staaten leben? Und sie sind ja nicht nur schwarz oder weiß. Es gehört denen, die es auch für alle anderen bewirtschaften und verteidigen wollen. Ayana Mathis und Tim O'Brien erzählen davon, in ihren ambivalenten, schwierigen, mitreißenden Büchern.

Ayana Mathis, "Am Flussufer ein Feuer". Aus dem Englischen von Susanne Höbel. dtv, 432 Seiten, 25 Euro. Tim O'Brien, "America Fantastica". Aus dem Englischen von Gregor Hens. HarperCollins, 528 Seiten, 24 Euro (vom 22. Oktober an im Handel).

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.