Zustellung: Sa, 31.05. - Di, 03.06.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

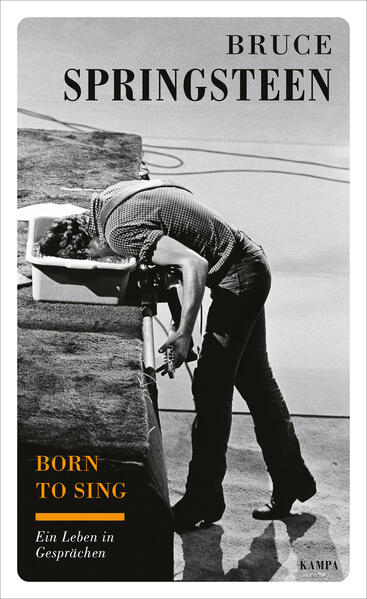

»I'm the president, he's the boss«, stellte Barack Obama seinen Freund Bruce Springsteen 2009 in Anspielung auf dessen Spitznamen bei einer öffentlichen Ehrung vor. Tatsächlich hat der Rockmusiker mit so populären Platten wie Born in the USA, das zu einem der meistverkauften Alben der Rockgeschichte gehört, für viele US-Amerikaner eine höhere Autorität als die meisten Politiker. Springsteen, der in einfachsten Verhältnissen in New Jersey aufgewachsen ist, erzählt in seinen Songs die Geschichten der Arbeiter und Benachteiligten, und das auf eine Weise, dass seine Musik identitätsstiftend geworden ist. Wie auf der Bühne, wo er zu den meisten seiner Stücke eine Anekdote zum Besten gibt, gelingt es Springsteen auch in Interviews, seine Gesprächspartner mit Erinnerungen und Reflexionen zu fesseln. Etwa wenn er von seinen legendären Tourneen und Shows erzählt, dem epochalen Konzert 1988 in Ostberlin zum Beispiel, von der zyklischen Zusammenarbeit mit seiner E Street Band und von seinen großen musikalischen Vorbildern: Bob Dylan und den Rolling Stones. Mit großer Offenheit berichtet Springsteen aber auch über Persönliches: seine langjährigen Depressionen, das schwierige Verhältnis zu seinem cholerischen Vater und die Frauen in seinem Leben.

Mehr aus dieser Reihe

Produktdetails

Erscheinungsdatum

17. September 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

176

Reihe

Kampa Salon

Autor/Autorin

Bruce Springsteen, Martin Scholz

Übersetzung

Georg Deggerich, Cornelius Reiber

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

292 g

Größe (L/B/H)

210/131/20 mm

Sonstiges

Gebunden mit Schutzumschlag

ISBN

9783311140511

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Wie zum Teufel hat Bruce Springsteen mit seiner katholischen Erziehung im armen Elternhaus des Kaffs Freehold im Bundesstaat New Jersey es geschafft, binnen fünfzig Jahren zum Rockstar mit stundenlangen Mega-Konzerten vor Millionen von Fans zu werden? « Richard Ford / New York Times

»Ich habe die Zukunft des Rock n Roll gesehen, ihr Name war Bruce Springsteen. « Jon Landau, 1974

»Wir freuen uns, dass Bruce Springsteen [seine] Live-Energie auch noch mit 75 Jahren an den Tag legt und empfehlen diesen Interview-Band. « Gérard Otremba / Sounds & Books

Besprechung vom 29.04.2025

Besprechung vom 29.04.2025

Wer solche Texte dichtet, braucht keine Musikvideos

Ein Produkt der Phantasie anderer Leute? Doch nicht der Boss: Zwei Bücher über Bruce Springsteen beleuchten vor allem das besondere Verhältnis zwischen dem Sänger und seinem Publikum.

Es gibt viele langweilige Interviews mit Popmusikern - aber in dem Buch "Born to Sing", das Gespräche mit Bruce Springsteen über mehrere Jahrzehnte enthält, findet sich keine uninteressante Seite. Vorausgesetzt freilich, man interessiert sich für "Americana" im weitesten Sinne, also für die folkloristische Kultur der Vereinigten Staaten zwischen Text und Musik. Der Untertitel "Ein Leben in Gesprächen" scheint hier sogar noch zu untertreiben: Denn nicht nur bieten diese Gespräche von 1975 bis 2016 eine Form der Biographie, sondern auch eine Werkgeschichte Springsteens. Einem schwedischen Interviewer entschlüsselte er schon 1975 seine musikalische Prägung (in Kürze: Elvis plus Girlgroups im Klangbild des Produzenten Phil Spector), einem deutschen verriet er 2016, dass er das Autofahren als Grundmetapher seines Werks begreift, am liebsten vom Beifahrersitz aus betrachtet.

Will Percy, dem Neffen des Schriftstellers Walker Percy, erzählte der Boss schon 1988, dass er mit Musikvideos "vermutlich durch" sei. "Ich war nie ein großer Videokünstler. Ich stamme aus dem Prä-Video-Zeitalter, und ich denke, daran wird sich nichts ändern, auch wenn ich inzwischen zum Post-Video-Zeitalter gehöre." Bei allem Respekt vor dem Genre des Musikvideos, das im besten Fall ein Kunstwerk eigenen Rechts ist, ist Springsteens Aversion leicht zu verstehen, denn ein Lieddichter in bester Dylan-Tradition wie er zeichnet sich durch derart narrative Texte aus, dass Musikvideos oft eher von ihnen ablenken oder gar kontraproduktiv wirken. Dennoch betonte Springsteen Percy gegenüber, dass er alles, was er tue, als Lebenswerk verstehe und auch "Teil des Lebenswegs" seiner Fans sein wolle. "Insofern unterscheidet sich das eigene Leben nicht von dem des Publikums: Man versucht, Antworten auf seine eigenen Fragen zu finden, und sei es indem man neue Fragen stellt."

Mit ebendieser besonderen Verbindung zwischen Sänger und Publikum beschäftigt sich auch Nicolas Pethes in seiner Monographie über Bruce Springsteen, die bei Wallstein als erster Band der vom Göttinger Literaturwissenschaftler Gerhard Kaiser kuratierten, mit Rahel Simon betreuten Reihe "Popgeschichte" erschienen ist. Der Untertitel des Buches lautet "A Lifetime Conversation". So ein lebenslanges Gespräch, das in einer Masse von Anhängern doch jedem Einzelnen das Gefühl gebe, angesprochen zu sein, habe Springsteen von den Anfängen in kleinen Klubs bis zu seinen Stadiontourneen überzeugend geführt und führe es bis heute weiter.

Dass dabei natürlich auch Inszenierung im Spiel ist, darf seit Bob Dylan und nach vielen Publikationen über das "Self-Fashioning" von Autoren und Musikern als vorausgesetzt gelten; Pethes kann zudem neben Bezügen auf Niklas Luhmann und Diedrich Diederichsen einfach auf schillernde Liedzeilen von Springsteen selbst verweisen: "Is that me, baby - or just a brilliant disguise?"

Im "ernsten Spiel" zwischen Springsteen und seinen Fans, die ihr Leben in seinen Geschichten wiedererkennen oder es geradezu aus diesen heraus zusammenbauen, erkennt Pethes etwas, das sich als Fortsetzung der Konstanzer Schule der "Rezeptionsästhetik" verstehen ließe: also in der Überzeugung, dass das Kunstwerk nichts Festes, Unveränderbares ist, sondern allererst im Auge des Betrachters oder Hörers entsteht, eben im Rezeptionsvorgang unter seinen ganz individuellen Bedingungen. Pethes versteht das popmusikalische Kunstwerk in diesem Sinne dezidiert als "Kommunikation" und kann Springsteens Bewusstsein davon auch mit Werkstellen, etwa aus dem Song "Radio Nowhere", plausibilisieren.

Obwohl der Künstler umgekehrt Inspiration aus den Geschichten seiner Fans für neue Werke zieht, muss er gelegentlich aufpassen, nicht zum "Produkt der Phantasie anderer Leute" zu regredieren, wie Springsteen im Gespräch mit dem "Rolling Stone" 1992 bemerkte - während er indes glaubte, sich davon befreit zu haben.

Nicolas Pethes, Jahrgang 1970, verfolgt den kommunikativen Rezeptionsansatz anhand interessanter Beispiele aus Springsteens Kernwerk und aus Paratexten, zudem bei Nahbeobachtung im Konzert und sogar auf reizvoll eingestandene Weise als ausdrücklicher Fan. Dies schließt eine bisweilen kritische Haltung nicht aus, etwa im Hinblick auf Springsteens Authentizitätsversprechen des sich als offener Brief gebenden Albums "Letter to You" (2020) oder Springsteens Zusammenarbeit mit Barack Obama für einen Podcast und ein Coffee-Table-Buch ("Renegades", 2021).

Inwiefern sich Bruce Springsteen von manchen Fremdzuschreibungen und Klischee-Bildern zu lösen versucht hat, vor allem von dem eines Machos, erfährt man in beiden Büchern. Aber auch, dass er in einer Hinsicht sehr amerikanisch geblieben ist: Er besitze sehr viele Autos, gab er in einem Interview zu. Aber immerhin noch mehr Gitarren. JAN WIELE

Nicolas Pethes: "Springsteen". A Lifetime Conversation.

Wallstein Verlag, Göttingen 2024.

216 S., Abb., geb., 20,- Euro.

Bruce Springsteen und Martin Scholz: "Born to Sing". Ein Leben in Gesprächen.

Übersetzt von Georg Deggerich und Cornelius Reiber. Kampa Verlag, Zürich 2024.

176 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

am 25.10.2024

Bloß nicht kaufen! Der Inhalt ist eine abgespeckte Version der Biografie!

Vorab: Ich bin ein großer Fan von Bruce Springsteen, aber was mit diesem »Buch« geboten wird, ist einfach nur armselig! Dieses »Meisterwerk« beinhaltet 7 Interviews aus mehreren Jahrzehnten, wobei auch da jeweils zwei aus einem Jahrzehnt vorkommen. Alles, was in diesen Interviews besprochen wird, kann man zum Teil wortgenau auch in seiner Autobiografie nachlesen. Es ist ja nicht nur, dass sich die Fragen ähneln, auch die Antworten gleichen sich. Viele Situationen die Bruce Springsteen hier schildert, kann man in der Biografie intensiver nachverfolgen. Einzig das letzte Interview aus dem Jahr 2016 befasst sich mit dem aktuelleren Geschehen. Aber für 170 Seiten 22€ bezahlen? Selbst die Biografie mit knapp 700 Seiten bekommt man günstiger. Bruce Springsteen ist einer der reichsten Musiker der Welt. Hat er es wirklich so nötig seine Fans mit diesem Werk abzuspeisen, bei dem man absolut nichts Neues erfährt? Ich glaube noch immer nicht, dass dieses Werk auf seine Kappe geht. Mir erschließt sich nicht, für wen diese Zusammenfassung geschrieben wurde oder was sie überhaupt aussagen soll. Schließlich ist alles, was besprochen wurde bereits bekannt und kein Geheimnis mehr.

Born to sing ist das sinnloseste Buch, was ich je gelesen habe. Es ist das Geld nicht wert, die Ressourcen die dafür verschwendet wurden schon gar nicht und die Zeit des Lesers erst recht nicht.