Zustellung: Mo, 05.05. - Mi, 07.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Die Verwirklichung eines Traums und zugleich spannende Einblicke in die Wege der alternativen Landwirtschaft

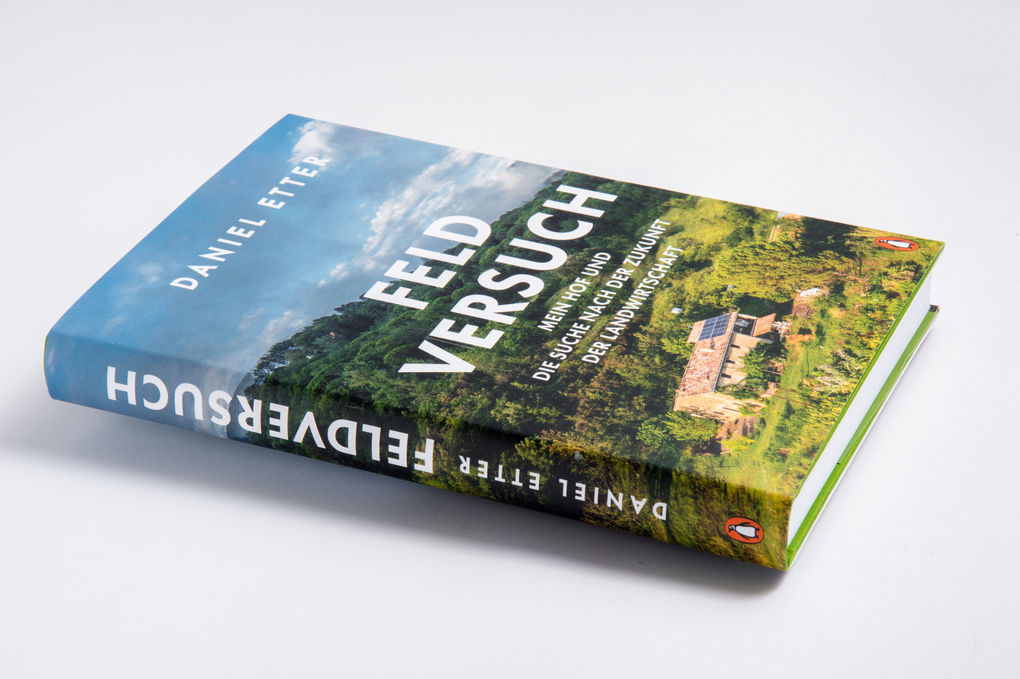

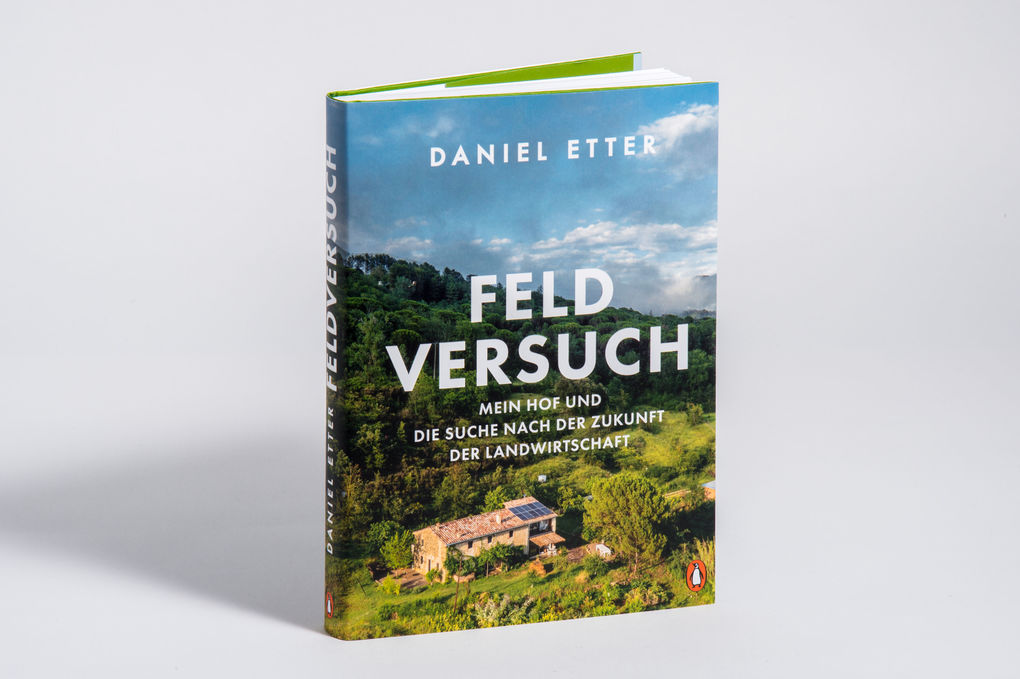

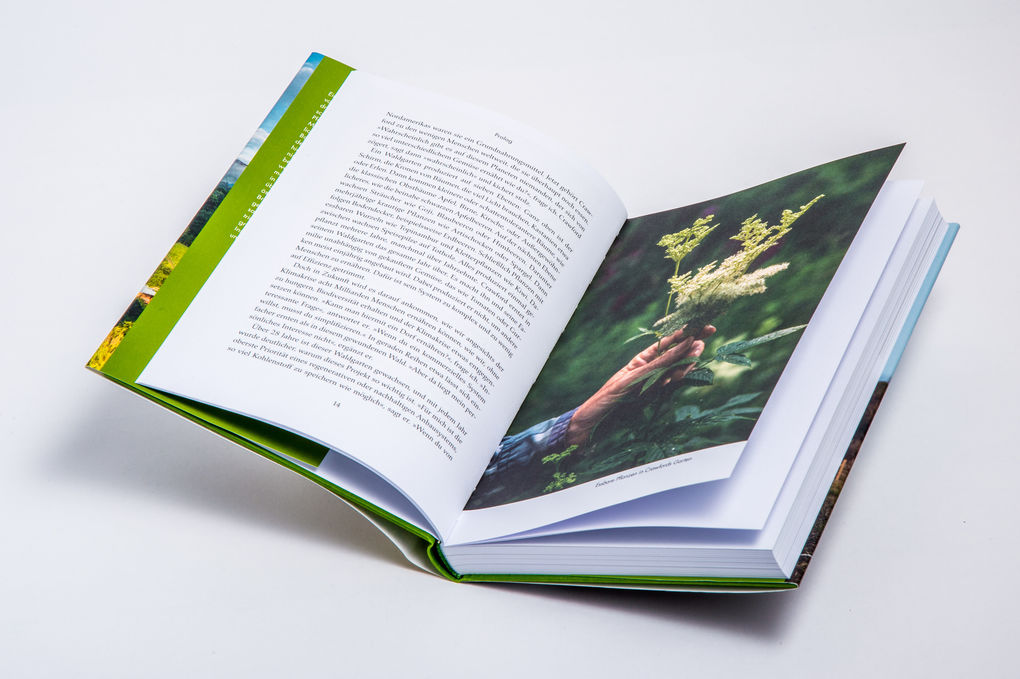

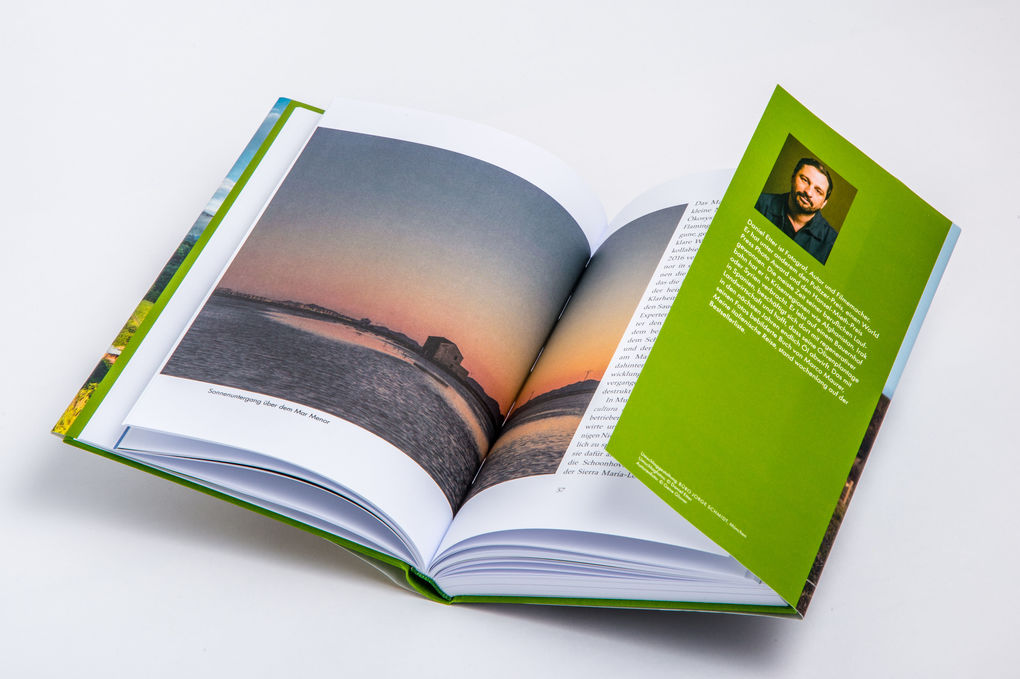

Wie schafft man es, Landwirtschaft mit der Natur zu betreiben, nicht gegen sie? Böden lebendig zu halten, Hitze und Dürre zu trotzen, die Artenvielfalt zu schützen und dabei gut zu ernten? Der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Fotograf und Autor Daniel Etter hat in Nordspanien einen kleinen Hof erworben und sich damit einen Traum erfüllt. Es soll ein Rückzugs- und Energieort für den Reporter sein, der oft in Krisengebieten unterwegs ist. Mit seiner Partnerin und Helfern und Helferinnen pflanzt er Olivenbaume und baut Obst und Gemüse an - nach Methoden der nachhaltigen, regenerativen Landwirtschaft. Auf der Suche nach Vorbildern macht sich Etter auf die Reise zu Menschen, die andernorts mit Alternativen zur industriellen Landwirtschaft experimentieren. In England lässt er sich von einem Pionier die Idee des Waldgartens erklären, er besucht Bäuerinnen und Bauern in Deutschland und Österreich, Schäfer in Frankreich und Viehzüchter im Schwarzwald. Wie ein roter Faden zieht sich daneben die Beschreibung eines Jahreslaufs auf seinem Hof durch das Buch: Pflanz- und Pflegearbeiten, der Kampf mit Klimaerwärmung und Wetterschwankungen, Enttäuschungen und freudige Momente, das Nachdenken über den Weg zu einer besseren Zukunft. Das schön ausgestattete Buch enthält zahlreiche Fotos von Daniel Etter.

Ausstattung: mit farbigen Abbildungen

Wie schafft man es, Landwirtschaft mit der Natur zu betreiben, nicht gegen sie? Böden lebendig zu halten, Hitze und Dürre zu trotzen, die Artenvielfalt zu schützen und dabei gut zu ernten? Der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Fotograf und Autor Daniel Etter hat in Nordspanien einen kleinen Hof erworben und sich damit einen Traum erfüllt. Es soll ein Rückzugs- und Energieort für den Reporter sein, der oft in Krisengebieten unterwegs ist. Mit seiner Partnerin und Helfern und Helferinnen pflanzt er Olivenbaume und baut Obst und Gemüse an - nach Methoden der nachhaltigen, regenerativen Landwirtschaft. Auf der Suche nach Vorbildern macht sich Etter auf die Reise zu Menschen, die andernorts mit Alternativen zur industriellen Landwirtschaft experimentieren. In England lässt er sich von einem Pionier die Idee des Waldgartens erklären, er besucht Bäuerinnen und Bauern in Deutschland und Österreich, Schäfer in Frankreich und Viehzüchter im Schwarzwald. Wie ein roter Faden zieht sich daneben die Beschreibung eines Jahreslaufs auf seinem Hof durch das Buch: Pflanz- und Pflegearbeiten, der Kampf mit Klimaerwärmung und Wetterschwankungen, Enttäuschungen und freudige Momente, das Nachdenken über den Weg zu einer besseren Zukunft. Das schön ausgestattete Buch enthält zahlreiche Fotos von Daniel Etter.

Ausstattung: mit farbigen Abbildungen

Produktdetails

Erscheinungsdatum

13. März 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

252

Autor/Autorin

Daniel Etter

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

mit farbigen Abbildungen

Gewicht

804 g

Größe (L/B/H)

243/174/26 mm

ISBN

9783328603016

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Daniel Etter zeigt mit seiner Verbindung aus Pragmatismus und Idealismus, dass es möglich ist, [. . .] nicht den Mut zu verlieren. « Hannoversche Allgemeine Zeitung

»Daniel Etters Buch [ist] mit seinen eindrücklichen Fotos von Landschaften, Tieren und Menschen, die das Land anders bearbeiten wollen, ein Mutmacher-Buch« SWR2 »lesenswert Kritik«

»Das Buch macht Hoffnung, dass für alle Formen der Landwirtschaft praktikable Wege erkundet werden, die sowohl die Versorgung wie auch die natürlichen Lebensgrundlagen sichern. « Frankfurter Allgemeine Zeitung

» Feldversuch inspiriert zu eigenem Tun, macht aber klar, dass es Willensstärke und Durchhaltevermögen dazu braucht. « natur

»Daniel Etters Buch [ist] mit seinen eindrücklichen Fotos von Landschaften, Tieren und Menschen, die das Land anders bearbeiten wollen, ein Mutmacher-Buch« SWR2 »lesenswert Kritik«

»Das Buch macht Hoffnung, dass für alle Formen der Landwirtschaft praktikable Wege erkundet werden, die sowohl die Versorgung wie auch die natürlichen Lebensgrundlagen sichern. « Frankfurter Allgemeine Zeitung

» Feldversuch inspiriert zu eigenem Tun, macht aber klar, dass es Willensstärke und Durchhaltevermögen dazu braucht. « natur

Besprechung vom 03.09.2024

Besprechung vom 03.09.2024

Statt ideologischer Kämpfe

Daniel Etter wägt Alternativen zur industriellen Landwirtschaft ab

Auf die Behauptung, das globale Ernährungssystem befinde sich in einer Krise oder sei gar völlig zerrüttet, stößt man immer öfter: Hunger, Unter- und Fehlernährung seien verbreitet, es herrsche eine fatale Abhängigkeit von Kunstdünger und Pflanzenschutzmitteln, industrielle Landwirtschaft sei eine der Hauptursachen für den Verlust biologischer Vielfalt und der Gesundheit von Böden, und nicht zu vergessen seien zudem die vielen ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse samt zunehmender Abhängigkeit von Großkonzernen. Darüber hinaus sei die industrielle Landwirtschaft eine bedeutende Quelle von klimawirksamen Emissionen und vermindere die Aufnahmefähigkeit von Böden für Kohlenstoff.

Es herrscht Konsens, dass etwas getan werden muss, um diesen Problemen zu begegnen. Industrielle Landwirtschaft setzt auf die sogenannte nachhaltige Intensivierung, eine Produktionssteigerung, ohne die Degradierung natürlicher Ressourcen und Lebensräume weiter zu verstärken, aber dabei nicht auf den Einsatz von Biotechnologie und Pflanzenschutz- und Düngemitteln zu verzichten. Verschiedene alternative Formen der Landwirtschaft versprechen diese Probleme schonender für die Natur anzugehen, insbesondere der Biolandbau, die Agrarökologie und die regenerative Landwirtschaft. Einzig der Biolandbau arbeitet gemäß gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen, für die Agrarökologie und die regenerative Landwirtschaft existieren hingegen eine Vielzahl von Herangehensweisen, die in Kombination mit dem Biolandbau oder konventioneller Landwirtschaft betrieben werden.

In seinem Buch berichtet der Fotograf Daniel Etter, Besitzer eines Hofs in Nordspanien, von seinen Besuchen bei Landwirten, die Formen der regenerativen Landwirtschaft betreiben und die ihm als Vorbilder für seine Versuche auf dem eigenen Hof dienen. Etter schildert etwa einen Besuch in Südspanien, um dort etwas über Anbau bei permanentem Wassermangel und die Auswirkungen intensiver Landwirtschaft mit Bewässerung und intensivem Düngemitteleinsatz auf das fragile Ökosystem einer Salzwasserlagune zu lernen.

Der Autor verschweigt nicht die Konflikte, mit denen die von ihm besuchten Landwirte umgehen müssen. Manche müssen mit der Flinte und Elektrozäunen Wildschweine töten oder von ihrem Hof fernhalten - biologische Kontrolle wirkt in diesem Fall nicht, da der Wolf, der einzige Räuber, der Wildschweine erlegen kann, in der südspanischen Region ausgerottet ist.

Gegen die Jagd zu sein ist ein Luxus, den sich manche Landwirte, auch wenn sie biologisch wirtschaften, nicht leisten können. Am Beispiel eines konventionell wirtschaftenden Hofs in Niedersachsen zeigt Etter, wie schwierig der vollständige Verzicht auf Glyphosat sein kann, wenn gleichzeitig schonende Bodenbearbeitung ohne Pflug praktiziert wird. Er setzt sich auch ausführlich und kritisch mit dem sogenannten "holistic grazing" auseinander. Dabei geht es darum, Vieh so zu bewegen, dass sich das Gras möglichst gut erholen kann. Dafür bleiben Tiere kürzer und in kompakter Formation auf den Weideflächen. "Holistic grazing" schürt vor allem die Hoffnung, große Mengen Kohlenstoff in Böden binden zu können. Doch Daniel Etters Darstellung zeigt, dass Weidemanagement möglicherweise einen nur in sehr langen Zeiträumen spürbaren Effekt auf die Kohlenstoffbilanz des Bodens hat.

Bis vor wenigen Jahren waren Lösungsvorschläge für die Herausforderungen einer nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion noch deutlich ideologisch polarisiert. Auf der einen Seite standen reduktionistische, von Biotechnologie geprägte Lösungen, denen auf der anderen Seite natürliche Kreisläufe betonende Vorgehensweisen gegenüberstanden. Etters Buch zeigt, dass diese Polarisierung an Bedeutung verliert - Gründe dafür dürften vor allem die immer deutlich spürbarere Klimakrise und die während der Covid-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine sich zeigende Verwundbarkeit des globalen Ernährungssystems sein.

Etter setzt stark auf regenerative Praktiken, ist aber kein kritikloser Fürsprecher singulärer Lösungen. Er spricht sich dafür aus, konventionelle Landwirtschaft nachhaltiger und Biolandbau offener für technologische Neuerungen zu machen - auch wenn dies für den Biolandbau das Verwerfen bisher grundlegender Prinzipien, etwa beim Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln oder Züchtungstechniken, bedeuten würde.

Eine nüchterne Betrachtung zeigt, dass ein Biolandbau allein in seiner jetzigen Form die Ernährungssicherheit nicht gewährleisten könnte und selbst die Ausweitung der ökologisch kultivierten Fläche auf ein Viertel oder ein Drittel der gesamten in Deutschland landwirtschaftlich genutzten Fläche den deutschen Selbstversorgungsanteil der Nahrungsmittelproduktion spürbar verringern würde. Das Buch macht Hoffnung, dass für alle Formen der Landwirtschaft praktikable Wege erkundet werden, die sowohl die Versorgung wie auch die natürlichen Lebensgrundlagen sichern. THOMAS WEBER

Daniel Etter: "Feldversuch". Mein Hof und die Suche nach der Zukunft der Landwirtschaft.

Penguin Random House Verlagsgruppe, München 2024.

256 S., Abb., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

am 25.01.2025

Spannend, authentisch und inspirierend.

Feldversuch ist weit mehr als ein Bericht über nachhaltige Landwirtschaft es ist eine Einladung, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Spannend und bildhaft beschreibt Daniel Etter seine Reise durch Europa, auf der er Menschen begegnet, die mit Alternativen zur industriellen Landwirtschaft experimentieren. Etter nimmt die Leserinnen und Leser mit auf eine Entdeckungsreise voller Ideen und Inspiration. Seine Begegnungen sind so lebendig und anschaulich beschrieben, dass man das Gefühl hat, selbst dabei zu sein, die Erde unter den Fingern zu spüren oder die Düfte der Pflanzen einzuatmen.

Lehrreich, aber niemals trocken, bietet das Buch eine Fülle an Wissen und Inspiration nicht nur für Menschen, die selbst Landwirtschaft betreiben wollen, sondern für alle, die hoffnungsvoll auf die Zukunft schauen. Gerne hätte man den Autor auf seinen Reisen begleitet und mit eigenen Augen gesehen, was er auf seinem Hof geschaffen hat.

am 04.04.2024

Absolute Leseempfehlung!

Klappentext:

Wie schafft man es, Landwirtschaft mit der Natur zu betreiben, nicht gegen sie? Böden lebendig zu halten, Hitze und Dürre zu trotzen, die Artenvielfalt zu schützen und dabei gut zu ernten? Der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Fotograf und Autor Daniel Etter hat in Nordspanien einen kleinen Hof erworben und sich damit einen Traum erfüllt. Es soll ein Rückzugs- und Energieort für den Reporter sein, der oft in Krisengebieten unterwegs ist. Mit seiner Partnerin und Helfern und Helferinnen pflanzt er Olivenbäume und baut Obst und Gemüse an nach Methoden der nachhaltigen, regenerativen Landwirtschaft. Auf der Suche nach Vorbildern macht sich Etter auf die Reise zu Menschen, die andernorts mit Alternativen zur industriellen Landwirtschaft experimentieren. In England lässt er sich von einem Pionier die Idee des Waldgartens erklären, er besucht Bäuerinnen und Bauern in Deutschland und Österreich, Schäfer in Frankreich und Viehzüchter im Schwarzwald. Wie ein roter Faden zieht sich daneben die Beschreibung eines Jahreslaufs auf seinem Hof durch das Buch: Pflanz- und Pflegearbeiten, der Kampf mit Klimaerwärmung und Wetterschwankungen, Enttäuschungen und freudige Momente, das Nachdenken über den Weg zu einer besseren Zukunft. Das schön ausgestattete Buch enthält zahlreiche Fotos von Daniel Etter.

Daniel Etter ist Neubauer wenn man das so nennen darf. Der renommierte Fotograf und Reporter wagte den Schritt in die Landwirtschaft. Es geht ihm dabei aber keineswegs darum den höchsten Ertrag zu erzielen sondern so natürlich und umweltbesonnen wie nur möglich zu agieren. Dies alles bedarf einer langen Planung, extrem genauer Auffassungs- und Beobachtungsgabe aber auch der Neugier, die wohl nur ein Reporter haben kann. Etter werkelt nicht einfach drauf los sondern holt sich Inspirationen, Wissen und Ideen von anderen Bauern die hoffentlich genau so denken wie er. Auf dieser Reise sind wir Leser voll mit dabei. Seinen Hof dürfen wie anhand von immer wieder eingewobenen Beschreibungen und Texten weiter verfolgen und kennenlernen. Das Buch ist nun kein Aufruf es ihm gleich zu tun oder gar eine Art Mahnung, dass nur seine gewählte Art und Struktur die beste sei, nein. Es geht hier schlicht darum, dass Etter uns auf wirklich sympathische Weise erzählt wie es eben auch geht mit der Landwirtschaft. Es gibt andere Wege, andere Möglichkeiten, die Natur und die Tiere dabei zu achten, zu respektieren und zu schützen. Man muss nur hinsehen und sich darauf einlassen! Etter beschreibt das wahrlich perfekt. Die Natur und das Klima verändern sich gerade gewaltig und wenn wir es nicht komplett mit ihr verderben wollen, müssen wir uns ihr anpassen. Das Buch mit seiner Geschichte regt sehr zum nachdenken an und gibt verschiedene Anstöße. Nochmal, es ist kein Buch welches den erhobenen Zeigefinger hoch hält sondern vielmehr ein anderes Bild aufzeigt welches tief unter die Haut geht.

Das Buch besticht nicht nur mit seinem klugen Inhalt sondern auch mit seiner außergewöhnlichen Größe von 17.9 x 2.5 x 24.5 cm. Auf 256 Seiten befinden sich nicht nur Worte sondern auch jede Menge Fotografien unseres Autors. Alles wirkt dadurch rund und harmonisch. Er bringt dem Leser Texte durch Bilder näher und wir fühlen uns dabei mittendrin. Fazit: Definitiv ein lesenswertes und sehr aktuelles Buch welches 5 Sterne mehr als verdient hat. Es regt sehr intensiv und gekonnt zum nachdenken an und hallt absolut nacht! Unbedingt lesen!