Besprechung vom 28.08.2025

Besprechung vom 28.08.2025

Heimkehren ins Land der Mörder?

Gaël Fayes Roman "Jacaranda" erzählt vom ruandischen Genozid vor dreißig Jahren. Der Schriftsteller und Rapper, der inzwischen selbst in Ruanda lebt, findet für kaum in Worte zu fassende Gewalt einen lakonischen Erzählton.

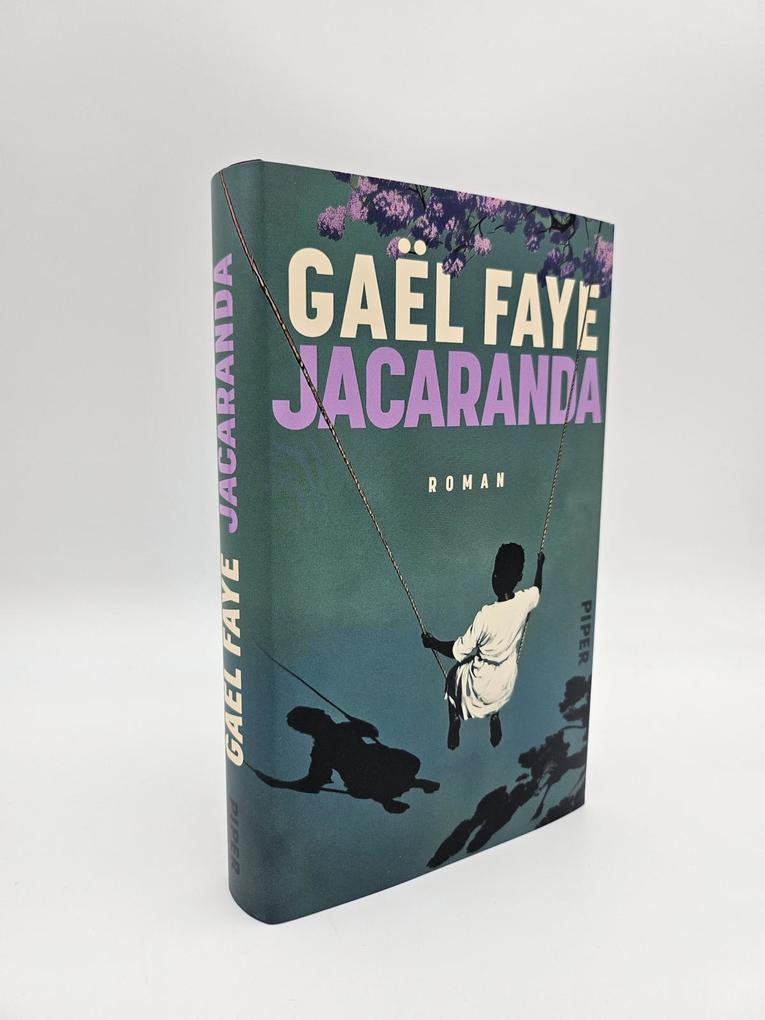

Gaël Fayes in Frankreich gefeiertes und auch in Deutschland immens erfolgreiches Debüt, "Kleines Land" (F.A.Z. vom 13. Januar 2018), das aus der Perspektive eines Kindes über den Völkermord an den Tutsi in Ruanda erzählt, gehört mittlerweile zur Pflichtlektüre für das Französisch-Abitur in mehreren Bundesländern. Sein zweiter Roman "Jacaranda", 2024 in Frankreich mit dem renommierten Prix Renaudot ausgezeichnet und soeben bei Piper in deutscher Übersetzung erschienen, wählt nun erneut die Ich-Perspektive, allerdings die eines Erwachsenen, um über Ruanda zu erzählen.

Der zu Beginn der Achtzigerjahre in Frankreich geborene Protagonist Milan ist kein direkter Zeuge der ethnischen Gewalt, die 1994 Ruanda und die Nachbarländer erschütterte und bis zu eine Million Menschen das Leben kostete. Der Sohn einer ruandischen Tutsi und eines Franzosen wird jedoch zu einem Rückkehrer, der sich mit der Frage beschäftigt, wie in Ruanda, dreißig Jahre nach dem Genozid, Überlebende, Täter und deren Nachkommen miteinander leben können.

So ist der neue Roman des ruandisch-französischen Autors und Rappers Gaël Faye inhaltlich nicht die Fortsetzung seines literarischen Debüts, sondern liest sich vielmehr als Ergänzung, als ein erneutes Ansetzen zu einer Erzählung von transkultureller Identität zwischen Afrika und Europa, die von enormen Gegensätzen geprägt ist. Dabei enthalten beide Romane autobiographische Elemente - insbesondere die ruandische Mutter und den französischen Vater haben beide Protagonisten mit dem Autor gemein -, aber beide Texte des Autors, dessen Rhythmus und Stil seine künstlerische Heimat im Rap anzumerken ist, sind doch in erster Linie Literatur, Fiktion.

Der Erzähler weiß nichts über die Vergangenheit seiner Mutter, die zu Hause in Versailles ein "akzentfreies Französisch" spricht: "Sie hörte nie Musik aus Ruanda, kochte nie Gerichte von dort und sang mir nie Wiegenlieder in ihrer Muttersprache vor." Der Genozid bricht urplötzlich in das behagliche Leben des Zwölfjährigen ein, zunächst über die abendlichen Fernsehbilder und schließlich in Gestalt des physisch und psychisch schwer verletzten Claude, der vorübergehend bei der Familie unterkommt. Den gleichaltrigen ruandischen Jungen, der sich Jahre später als Halbbruder der Mutter entpuppen wird, nimmt das Einzelkind Milan liebevoll an Bruders statt auf. Es gehört zu den starken Szenen des Romans, wenn Milan nachts den traumatisierten Claude im gemeinsamen Kinderzimmer im Arm hält, bis er sich beruhigt. Erst Jahre später, als Teenager, treffen sich beide in Kigali wieder und stürzen sich gemeinsam ins Nachtleben der ruandischen Hauptstadt. Sie werden fortan eng miteinander verbunden bleiben, Milan kehrt nach diesem ersten Besuch mehrfach für längere Zeit nach Ruanda zurück, wo unter anderem seine Großmutter lebt, um sich schließlich 2015 - wie der Autor Faye - ganz für ein Leben dort zu entscheiden.

Während der Spanne von beinahe dreißig Jahren, die der Roman aus Milans Leben erzählt, deckt der Protagonist Stück für Stück erzählend die blinden Flecken seiner transkulturellen Identität auf. Auf der Suche nach der Geschichte seiner eigenen Familie, aber auch nach einer Zugehörigkeit, die er schließlich doch in Ruanda finden wird, entfernt sich der Erzähler immer mehr von seinen Eltern und von Frankreich, wird schließlich sogar die Landessprache Kinyarwanda lernen und die ruandische Staatsangehörigkeit annehmen. Zentral für dieses Herantasten Milans an seine Identität ist die Erinnerung an einen Genozid, den er selbst nicht erlebt hat.

In kollektiven Erinnerungen an Gewalt und Trauma existieren Leerstellen und verschattete Bereiche. In Fayes Roman ist es besonders das beharrliche Schweigen der Mutter, das diese schmerzhafte Leerstelle repräsentiert. Auf ihrer Weigerung, sich mit ihrer eigenen und der Vergangenheit ihres Landes zu beschäftigen, mit Milan darüber zu sprechen, beharrt sie bis zu ihrem Tod.

Im Roman werden stattdessen die traumatischen Gewalterfahrungen anderer Figuren wiedergegeben, Milan nimmt die Erinnerungen seiner Freunde auf, integriert sie in seine Erzählung und macht sie sich so zu eigen. Claude sagt bei einem der "gacaca"-Prozesse, einer traditionellen Form des Laiengerichts in Ruanda, das nach dem Genozid etabliert wurde, als Zeuge gegen die Mörder seiner Familie aus. Auf diese Weise erfahren Milan und die Lesenden erstmals detailliert von der Gewalt, die Claude angetan wurde, von der Ermordung seiner gesamten Familie. Sukzessive setzt sich so aus den Stimmen von Überlebenden und Tätern eine Erzählung über den Genozid, aber vor allem über das zeitgenössische Ruanda zusammen, in der ein überaus sanfter, ja zärtlicher Ton dominiert. Und genau hier mag auch das Geheimnis des Erfolgs von Fayes Erzählkunst liegen, die sprachlich eher einfach gestaltet ist, was die Übersetzung von Andrea Alvermann und Brigitte Große treffend wiedergibt. Faye vermag es, über kaum in Worte zu fassende Gewalt mit einer gewissen Lakonie zu schreiben, ohne dass der Eindruck entsteht, er wolle etwas verbergen oder beschönigen. Die Gewalt kommt in "Jacaranda" vor, sie wird in ihrer Unerträglichkeit präzise benannt, aber es wird auch noch von etwas anderem erzählt, von Generationen und Kontinente umfassender Freundschaft, von Lebensfreude und dem Glück, dort ein Zuhause zu finden, wo man es niemals erwartet hätte. LENA SEAUVE

Gaël Faye:

"Jacaranda". Roman.

Aus dem Französischen von Andrea Alvermann und Brigitte Große.

Piper Verlag, München 2025. 272 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.