Zustellung: Sa, 31.05. - Di, 03.06.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

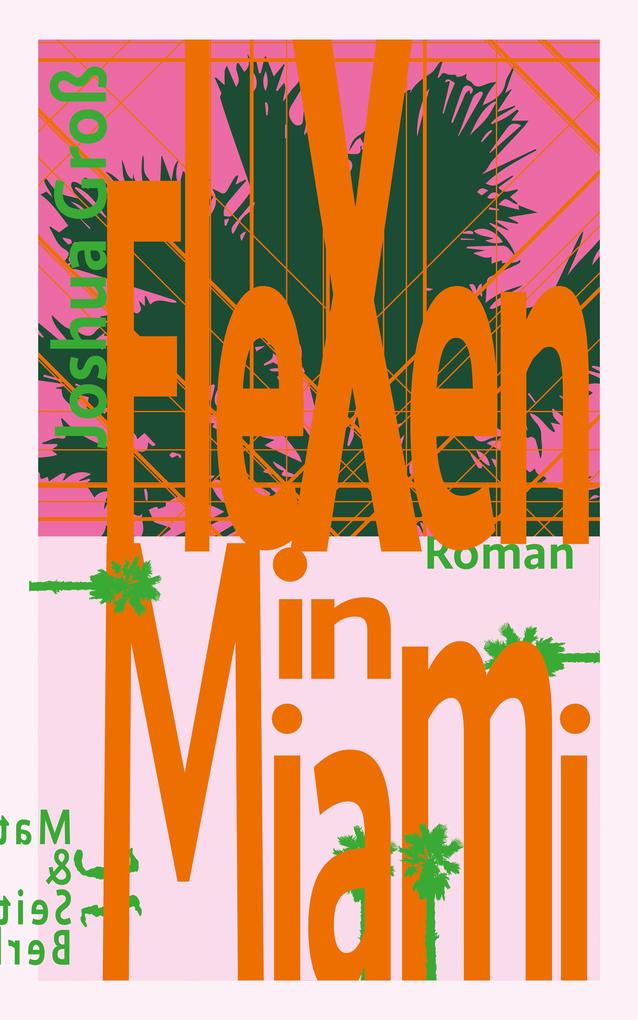

Auf Einladung der Rhoxus Foundation verschlägt es den Erzähler Joshua nach Miami. Dort findet er sich in einem smarten Apartment wieder: Geld und Astronautennahrung werden von einer Drohne geliefert, die Temperatur automatisch reguliert, der Kühlschrank ist sein einziger Gesprächspartner. Das Computerspiel "Cloud Control" bietet die einzige Abwechslung, es speist sich in Echtzeit aus den Daten der Gamer. Bei einem NBA-Spiel trifft Joshua die Meeresbiologin Claire, und die beiden reisen nach wenigen Wochen nach Nassau, wo Claire ihm eröffnet, dass sie schwanger ist, jedoch offenlässt, ob das Kind von ihm ist. Flexen in Miami ist eine Liebesgeschichte, die auf vielfachen Ebenen danach fragt, woher wir wissen können, dass wir da sind, und wie wir einander begegnen können: als Menschen oder Avatare, im Leben genauso wie in der Cloud. In seinem lang erwarteten Roman erzählt Joshua Groß von den diversen Einkerbungen, Traps, Glitches und Unsicherheiten in der Realität, die wir unsere Gegenwart nennen.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

06. März 2020

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

199

Autor/Autorin

Joshua Groß

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

367 g

Größe (L/B/H)

221/143/22 mm

ISBN

9783957578846

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 08.03.2020

Besprechung vom 08.03.2020

Wie das digitale Leben uns deformiert

Joshua Groß ist in "Flexen in Miami" mittendrin

Ich habe einen Leopardenschwanz, der meinem Avatar aus dem Rücken wächst. Und ein drittes Auge." So bunt müsse man sein, das rät der user ceramicrest. Denn wer sich in der virtuellen Welt nicht bizarr gestaltet und damit auffällt, wird schnell für einen Bot gehalten. Für eine künstliche Figur, hinter der gar kein Mensch steckt, sondern nur ein Programm. Und die sind die große Bedrohung in dem Online-Game "Cloud Control".

So sieht die Welt von "Flexen in Miami", dem ersten Roman von Joshua Groß, aus. Eine Welt, in der die Ängste aus der virtuellen Sphäre ganz leicht ins echte Leben herüberschwappen können. Und in der nicht einmal klar ist, was das überhaupt sein soll, dieses echte Leben, die Realität. Denn vor der Balkontür schwebt eine Drohne. Und aus den Bluetooth-Lautsprechern klingt Haiyti.

Dieser Roman funktioniert wie der Youtube-Erfolg von Rezo oder die Bücher des Letsplay-Stars Paluten: Hier passiert etwas, das Ältere vermutlich gar nicht verstehen, nicht verstehen sollen. Dieses Buch will schon die neue Welt sein. Es ist Literatur aus der Zukunft: Auf der ersten Seite martert die Immersion, das Rendering nach dem Aufwachen bleibt aus, das Bewusstsein wirkt fehleranfällig. Und überhaupt, der Einstiegssatz: "Ich ahnte überall Glitches." (Also die kleinen Fehler in Programmen, die virtuelle Welten durcheinanderbringen. Die ahnen lassen, dass die Illusion nie perfekt sein kann.)

Die gnadenlose Hinwendung zur Welt der Gamer und ihres Jargons ist mehr als nur der Spleen eines jungen Autors. Sondern eher das neueste Buch aus einer kleinen literarischen Bewegung. Die begann vor zwei Jahren mit Josefine Rieks Roman "Serverland", da ist das Internet abgeschaltet, die digitale Welt vergangen, und ein paar Freaks suchen auf Müllhalden nach den letzten Laptops und Game-Konsolen, die vielleicht noch etwas Akku übrig haben. Ein Jahr später folgte "Miami Punk" von Juan S. Guse, eine Zumutung auf 640 Seiten, die mit Attributen wie "größenwahnsinnig" oder "Nerd-Roman" besprochen wurde. Und nun also wieder Miami, dieser seltsame Symbolort. Die Stadt in Florida, die jahrzehntelang popkulturell vergessen war, wirkt heute wie ein unvermintes Gelände - Miami ist so abseitig, dass es gut als Folie taugt für einen Neuanfang. Für ein Schreiben, dass nicht nur in der literarischen Tradition verankert ist. Sondern das die Welt von Social Media, Whatsapp, Streaming und stets aufgeklappten Laptops als Zentrum des Lebens setzt. Und von dort aus erzählt.

Und das kann Joshua Groß. Der Franke ist 31 Jahre alt, las vor zwei Jahren beim Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt einen Teil aus dem Romans, der nun erscheint. Damals sagte der Schweizer Juror Michael Wiederstein: "Das ist mir alles zu viel over the top."

Die Hauptfigur des Buches heißt Joshua. Sie wohnt einsam in einem kleinen Apartment in Miami, finanziert durch ein Stipendium einer nicht näher erläuterten "Rhoxus Foundation", alles schmeckt nach Verschwörung und Geheimniskrämerei. Eine Drohne liefert täglich Geld und Essen. Und da ist dieses ominöse Game, von dem online immer wieder die Rede ist, "Cloud Control" heißt es. Eine virtuelle Welt, die nur betreten kann, wer alle seine Daten preisgibt. Aus ihnen erzeugt das Spiel dann Figuren, die einem gegenübertreten werden. Joshua loggt sich trotzdem ein. Mitten im Text folgen dann auch mal acht Seiten Bericht aus einem Forum; da erzählt jemand von seinen "Cloud Control"-Erlebnissen. Das Spiel hat nämlich ein Problem: Die Avatare der Spielenden werden von seltsamen künstlichen Intelligenzen verfolgt, die eine fremdartige Sprache sprechen. Man nennt sie bald "Die Spams". Und niemand kann gegen sie bestehen, sie zerstören die virtuelle Idylle. Und irgendwann mal läuft ein Youtube-Video einer Teenagerin, die spricht als Erste die Vermutung aus: Findet das auch hier statt? In der realen Welt? Dass sie uns einfrieren und beherrschen? "Die unterwandern uns, Leute, checkt das mal!"

Der nerdige Wahnsinn würde nicht funktionieren, wenn da nicht auch eine Liebesgeschichte wäre, die Affäre mit Claire. Plötzlich ist diese Frau da, wie aus dem Nichts, wie ein Respawn in einem Spiel, wenn eine Figur einfach an einem Ort auftaucht. Und auch wenn Sätze wie "Wie hätte ich wissen können, dass ihre Vagina nach dem Zuckerwasser von Dosenbirnen schmeckte?" ganz den bescheuerten Humor des Dauerkiffers mittragen, den wir hier kennenlernen, so kommt doch mit ihr auch endlich Schönheit in die Geschichte, die anfangs so verlassen wirkte wie ein Game ohne Non-Player-Characters. Joshua rollt sich ständig noch einen weiteren Joint, aber manchmal muss er "an einen Satz von Wolfgang Borchert" denken. So wechselt sich Tiefsinn mit Espressokochen ab, das Paar schläft miteinander, redet dann wieder dysfunktional, entzweit sich zielstrebig. Da ist all dieses Hochladen von Daten, Anschalten von Playstations, halbbewusstes Tippen auf dem Handy, aber dazwischen findet eben doch Leben statt, in dem zwei Menschen aneinander vorbeireden wie eh und je.

Der fiktive Hiphop-Star Jellyfish P steht plötzlich vor Joshua, unten auf der Straße wartet schon der Chauffeur im Tesla. Claire ist schon lange weg, die Männer fahren jetzt gemeinsam ins Ungewisse. Irgendwann robbt der Protagonist gemeinsam mit dem berühmten Rapper irgendwo in Florida im Schlamm, um Glasssplitter zu suchen, die bei einem Meteoriteneinschlag durch die große Hitze entstehen. Natürlich sind keine da. Es ist immer nur der Wahn des einen noch größer als der des anderen. Das nun "over the top" zu finden, ist natürlich ein großer Irrtum: Tatsächlich liegt genau darin der Realismus des Buches.

Dass immer wieder das Spiel "Cloud Control" gestartet wird, dass es sich als Obsession durch die Geschichte zieht, scheint nicht einmal wichtig. Es ist ja nur eines der vielen Symbole dafür, wie die Kontrolle den Menschen entgleitet. Das ist vermutlich gar nicht als Kritik am digitalisierten Dasein zu verstehen, denn das passiert im Buch genauso beim Sex, oder, in einer herzzerreißenden Szene am Strand, bei dem Versuch, den eigenen Vater anzurufen und einmal ein erwachsenes Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Dann wird wieder ein Joint geraucht, und ein Mann legt dem anderen die Hand auf den nackten Rücken, die Gesten der Beruhigung nützen bloß nicht viel.

"In den nächsten Tagen passierte nichts Außergewöhnliches", dieser Satz, der eines der späteren Kapitel einleitet, hat auch etwas Verräterisches. Hier passiert nie viel, obwohl man es sich wünschen würde. Selbst eine homosexuelle Erfahrung, die nur stattfindet, weil da einer "high und verängstigt und nervös" auf dem Bett liegt und ein anderer sagt, "körperliche Ablenkung" werde ihm guttun, passiert beiläufig, wie alles. Danach wirft man die Playstation an und spielt Fifa. Jemand startet einen Livestream. Im Hotelfernseher läuft Basketball.

Wenn es Fürsorge gibt, dann nicht von den anderen Menschen. Eine unheimliche Drohne plaziert "Astronautennahrung" auf dem Balkon, und hin und wieder ruft der Kühlschrank aus der heimischen Wohnung in Miami an und diskutiert die eine oder andere Frage, bis hin zu, auf welche Mannschaft man setzen sollte bei den Play-offs. Es wirkt nicht wie Science-Fiction. Eher wie eine zwar durchgedrehte, aber nur ganz leicht verzerrte Version des aktuellen Alltagslebens. Auch heute schon gibt es Alexa. Und das Spiel "Fortnite". Und das unverständliche Regelwerk von Facebook und Instagram. "Cloud Control", und anderes sind hier nur die etwas vergrößerten Versionen davon. Und die Menschen verhalten sich so, wie digital Natives eben sind - faul, verwirrt, oft gleichgültig. Manchmal verpasst einer die großen Dinge des Lebens, weil er ein wenig bekifft ist und die Gegenstände des Daseins ihm einfach nicht gut entgegenkommen: "Mein Phone vibrierte in meiner Hosentasche, aber es steckte auf der falschen Seite."

Es hilft, diesen Roman wie ein Game zu beurteilen, nicht wie Literatur. Dann kann man nämlich sagen: Die Story kann manchmal etwas dünn wirken und immer wieder kurz ins Leere laufen. Aber das Gameplay ist sanftmütig und doch ein wenig verwirrend, wie es bei einem guten Kulturprodukt eben sein sollte. Und das allgemeine Rendering - die Art, wie alles miteinander verwoben ist, wie es aussieht, sich anfühlt -, das ist sehr überzeugend.

Der Satz von Borchert, an den die Hauptfigur einmal denkt, lautet: "Wir selbst sind zu viel Dissonanz". Das Buch ist eine Studie darüber, was das in der digital technisierten Welt heißt.

THOMAS LINDEMANN

Joshua Groß: "Flexen in Miami". Matthes & Seitz, 200 Seiten

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 08.02.2023

Virtuelle und reale Welt durchdringen sich und verflachen alle Emotionen, indem sie sie zu oft triggern. Innovativ, aber gähnend langweilig.