Zustellung: Di, 27.05. - Fr, 30.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

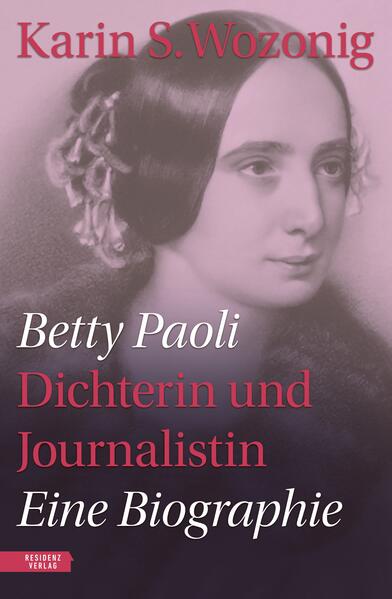

Mit sechzehn Jahren war sie zum Broterwerb als Gouvernante gezwungen, mit fünfundzwanzig ein Superstar der deutschsprachigen Lyrik-Szene, nach 1848 die erste Journalistin Österreichs. Betty Paoli war in turbulente Liebesbeziehungen verwickelt und skandalumwittert, befreundet mit revolutionären Dichtern, mit Franz Grillparzer, Adalbert Stifter und Marie von Ebner-Eschenbach. Sie war Gast in hochadeligen Häusern, Übersetzerin für das Burgtheater und bis ins hohe Alter in den Wiener Salons wegen ihres scharfen Verstands und trockenen Humors von den einen gefürchtet, von den anderen bewundert. Karin S. Wozonig begegnet der Mythenbildung um Paolis Leben mit völlig neuen Fundstücken und Erkenntnissen und würdigt Paolis Bedeutung als Dichterin, Kritikerin und Pionierin der Publizistik.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

07. Oktober 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

509

Autor/Autorin

Karin S. Wozonig

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

751 g

Größe (L/B/H)

225/152/47 mm

ISBN

9783701736249

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 08.02.2025

Besprechung vom 08.02.2025

Sie nannte sich selbst Kassandra

Und beeindruckte die Wiener Salons, bevor sie vergessen wurde: Eine Werkauswahl und eine Biographie erinnern an die österreichische Lyrikerin und frühe Journalistin Betty Paoli.

Im Jahr 1832 erschien in der "Wiener Zeitschrift" ein Gedicht mit dem Titel "An die Männer unserer Zeit", verfasst im Versmaß des trochäischen Tetrameters, allerdings erstaunlichen Inhalts. Vorangestellt hatte die Autorin Betty Glück den acht Strophen das Motto "Halb Scherz, halb Ernst".

Spotten hör' ich Euch und zürnen ob der

Frauen Wankelmuth,

Ob in zarten Mädchenherzen gar zu

leicht entbrannter Glut,

Ob der Leere, die da waltet in so manches

Weibes Sinn,

Und wie leicht es Lieb' und Treue gibt für

Erdenlust dahin

Die erste Volte in der dritten Strophe stellt dann klar:

Lästert feindlich nicht die Frauen!

Schmäht Ihr sie, so schmäht Ihr Euch,

Denn es sind der Frauen Herzen einem

reinen Spiegel gleich:

Selber ist er ohne Makel, doch das

Spiegelbild seyd Ihr;

Will nun dieses nicht gefallen, ey, was

kann das Glas dafür?

Damit ist den Männern die Schuld zugeschrieben an der Verfasstheit der Frauen, bildet deren Fehlverhalten doch die von Natur aus gegebene virile Triebhaftigkeit ("wilder Leidenschaften Gier") ab. Wobei Aussicht auf die Besserung der Männer kaum bestehe - "Ob dieß jemals wird geschehen? Ach, ich glaub' es nimmermehr!"

Unangetastet ist damit freilich das gespaltene Geschlechterbild, die weibliche Abhängigkeit von männlicher Dominanz bleibt gesetzt. Ein früher Weckruf nach Emanzipation ist das nicht, und das wäre auch zu viel verlangt gewesen so früh im vor sich hindämmernden Biedermeier. Aber kühn und unerhört war dieser Appell allemal vor bald zwei Jahrhunderten, deutlich gefärbt vom Aufbegehren im Vormärz, am Vorabend der Revolution von 1848, in der Ära Metternichs. "An die Männer unserer Zeit" der - seinerzeit erst siebzehn Jahre alten - Verfasserin und weitere Gedichte und Prosa, die sie veröffentlichen konnte, machten sie schnell bekannt. Das war der Auftakt für die einzigartige Karriere, die sie dann als Betty Paoli machen wird.

Die österreichische Literaturwissenschaftlerin Karin S. Wozonig charakterisiert Paoli ohne Umschweife als "prominent als Rezensentin und Feuilletonistin, geschätzt als Übersetzerin französischer Salonstücke für das Burgtheater und die berühmteste Lyrikerin Österreichs". Im Vorspann zu ihrer großen Biographie "Betty Paoli - Dichterin und Journalistin" gibt sie einem Tagebucheintrag von 1865 der Baronin Marie von Ebner-Eschenbach das erste Wort zu Paoli, die damals fünfzig Jahre alt war: "Eine Minerva, eine Olympierin. Imposant und gescheit und hinreißend wenn sie sich herablässt liebenswürdig zu sein." Damit ist der Tenor gesetzt für Betty Paolis Wirkung, ihr heftiges Temperament und ihren streitbaren Charakter, die sie sich durch das lange neunzehnte Jahrhundert hindurch bewahrt hat.

Geboren wurde Betty Paoli am 30. Dezember 1814 als Barbara Elisabeth Glück in Wien, Tochter von Theresia Glück, die mit einem Militärarzt dieses Namens verheiratet war. Um ihren leiblichen Vater gab es schon zu ihren Lebzeiten Rumor, er gehöre dem ungarischen Hochadel an. Wozonig vermutet vorsichtig, dass es sich um Fürst Nikolaus II. Esterházy handelt: "Dieses Gerücht und das bewegte Liebesleben, das sich vermeintlich aus ihren Gedichten ablesen ließ, machten Paoli in den Augen der Salonhalböffentlichkeit und im Kreis ihrer Leserschaft nicht nur als Dichterin interessant." Jedoch bewahrte ihre "moralisch gefährdete Jugend als Tochter einer leichtsinnigen, rastlosen Mutter", die zudem der Verlust ihres kleinen Vermögens in den Ruin trieb, die hochbegabte junge Frau nicht davor, ihren Lebensunterhalt vorzeitig selbst bestreiten zu müssen. So hatte der frühe Ruhm einen Preis, den Paoli, die überhaupt in ihrer Lyrik Pathos nie gescheut hat, noch einmal unter dem Namen Betty Glück, bereits 1834 in ihrem Gedicht "Meine Jugend" beklagt.

Ein Frühling, dem's an Blüthen

Und Sonnenglanz gebricht,

Durcheis't von Sturmeswüthen,

Erhellt von Blitzeslicht;

Ein Trauern sonder Hoffen,

Von Schmerzensnacht umhüllt:

Da gab ich, wahr und offen,

Euch meiner Jugend Bild.

Ihre Lage war prekär: Mittellos, bürgerlich, ledig musste sie sich verdingen als Erzieherin und Gouvernante, in späteren Jahren als Gesellschafterin diverser adliger Damen, was ihr immerhin etwas Luft verschaffte, zudem Reisen ins Ausland ermöglichte. Ihr persönliches Glück blieb unerfüllt in aussichtslosen Liebschaften, womöglich hatte sie früh den Tod eines unehelich geborenen Kinds zu verschmerzen. Die letzten 39 Jahre ihres Lebens bis zu ihrem Tod am 5. Juli 1894 verbrachte sie im Haus und mit der Familie des jüdischen Kaufmanns Carl Fleischl. Seine Frau Ida, ebenfalls aus einer jüdischen Familie, war zehn Jahre jünger als Paoli, Mutter von vier Söhnen und dennoch eng mit ihr befreundet.

Es ergibt Sinn und bringt Gewinn, sich Betty Paoli über ihre Texte anzunähern. Parallel zur Biographie hat Wozonig einen Band mit ausgewählten Werken herausgegeben, unter dem Titel "Ich bin nicht von der Zeitlichkeit!" - Gedichte, eine Novelle, Kritiken, Essays und Feuilletons versammelt. Erwähnt sei hier "Anna" aus dem Jahr 1857, die tragische Geschichte einer jungen Frau, deren "gänzliche Mittellosigkeit" sie zur Unterordnung gegenüber ihrem despotischen Ehemann zwingt, der seine Existenz als erfolgreicher Schlossermeister in einer Kleinstadt ganz der Außenwirkung auf seine Umwelt unterstellt. Paoli übte da, in Form einer Novelle, die in einem der beliebten Almanache erschien, einmal mehr unverhüllt Kritik an den herrschenden, ihr allerdings nicht überwindbar scheinenden Geschlechterklischees. Dabei ist "Anna" purer Realismus, beinah schon eine Vorahnung des Naturalismus.

In dem prägnanten Essay "Eine Zeitfrage" von 1865 erörterte Paoli den "Frauencongreß", der gerade in Leipzig stattgefunden hatte und "bei Manchem ein spöttisches Lächeln" erzeugt habe. Sie hielt dagegen, dass es darum gehe, der "wachsenden Zahl alleinstehender, auf sich selbst angewiesener Frauen den Weg zur Gründung einer unabhängigen Existenz zu bahnen". Indessen: "Nicht von thörichten und unsauberen Emancipations-Gelüsten ist hier die Rede, sondern von dem Rechte jeder menschlichen Creatur, die ihr verliehenen Fähigkeiten zu ihrem eigenen wie zum Nutzen der Gesamtheit zu verwerthen." Paoli erkannte durchaus, was die erste Frauenbewegung seinerzeit bereits antrieb. Sie kann sich aber nicht lösen von ihren Vorbehalten gegen das, was sie als "Emancipation" verächtlich macht.

Vielleicht wurzelt ihre Abneigung gegen die Aufhebung der überkommenen Rollenverteilung darin, dass sie ihre eigene Selbstbestimmtheit, verbunden mit dem Leiden daran, dem "natürlichen Berufe" entsagen zu müssen, als aufgezwungen empfand. Entsprechend spiegelt sich in dem Langgedicht mit dem ironisch bezeichnenden Titel "Kein Gedicht", das ein unbestimmtes männliches "du" anspricht, autobiographisch untermalt Paolis Lebens- und Liebenserkenntnis.

Was ich bedurfte, mußt' ich selbst

erringen,

Auskämpfen selber jeden herben Streit,

Und drückend lasteten auf meinen

Schwingen

Die schweren Fesseln der

Nothwendigkeit.

Weh Jedem, der in seinem Thun und

Lassen

Dem inneren Gesetz nicht folgen kann!

Mein Unglück läßt sich in zwei Worte

fassen:

Ich war ein Weib und kämpfte wie ein

Mann!

So blieb Betty Paoli janusköpfig gebunden an ihre im Vergehen begriffene "Zeitlichkeit", nicht ohne Züge von Rückwärtsgewandtheit verharrte sie in einer konservativen Position, zugleich ahnte sie die Morgenröte einer neuen Zeit. Wozonig bringt diese Ambivalenz auf den Punkt: "Dabei war Paoli als eine düstere Prophetin bekannt und nannte sich selbst eine Kassandra." Aber erst in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, das sei zur Würdigung Paolis hier gesagt, wird Simone de Beauvoir jenen berühmten Satz prägen, der die genaue Umkehrung der Geschlechterfrage anzeigt: "Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es."

Die Stärke von Wozonigs sorgfältiger Biographie liegt darin, dass sie ihrer zweifellos wertgeschätzten Protagonistin nie verfällt, frei von jeder schwärmerischen Anwandlung ist. Dabei misst sie Paoli eine außerordentlich weitreichende Bedeutung als Autorin bei, ohne ihr Werk seien nämlich "weder die österreichische Lyrik des neunzehnten Jahrhunderts noch die Besonderheiten des österreichischen Realismus in ihrem ganzen Umfang zu verstehen". Den hohen Anspruch, diese Behauptung zu belegen, löst sie auf gut 500 Seiten enorm kenntnisreich ein. Wozonig erkennt Betty Paoli als eine zentrale Figur des Übergangs - als Frau zumal eine singuläre Pionierin der sich radikal verändernden Presselandschaft. So entsteht ein Panoptikum der Kultur- und Literaturgeschichte Österreichs im neunzehnten Jahrhundert, in dem, wie es eingangs des Buchs heißt, "die Weichen für die Herausbildung eines bürgerlichen, liberalen und demokratischen Gesellschaftsverständnisses gestellt wurden, das im Guten wie im Schlechten bis heute weiterwirkt". Und dass Karin S. Wozonig dieses Unterfangen in einem lebendigen Stil gelingt, der die Leser und Leserinnen nie auf der Strecke lässt, ist nicht ihr geringstes Verdienst. ROSE-MARIA GROPP

Betty Paoli: "Ich bin nicht von der Zeitlichkeit!". Ausgewählte Werke.

Hrsg. und mit einem Nachwort von Karin S. Wozonig.

Residenz Verlag,

Salzburg 2024. 253 S., geb., 26,,- Euro.

Karin S. Wozonig: "Betty Paoli - Dichterin und Journalistin". Eine Biographie.

Residenz Verlag, Salzburg 2024. 509 S., geb., Abb.,

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Betty Paoli - Dichterin und Journalistin" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.