Zustellung: Fr, 30.05. - Mo, 02.06.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

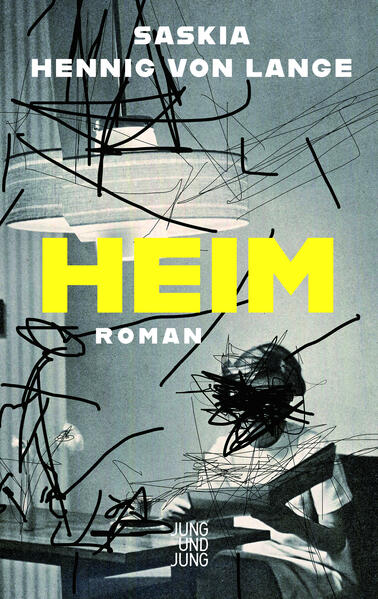

Wer ein Familienalbum aufschlägt, schaut oft in Abgründe. Saskia Hennig von Lange erzählt von einem Mädchen, das die eigenen Eltern ins Heim steckten, weil sie ihm selbst keines schaffen konnten.

Die Geschichte von Tilda und Willem beginnt auf offenem Meer, Mitte der 1930er Jahre. Während Tilda eine Vergnügungsreise macht, ist Willems Mission eine mörderische: Als Mitglied der »Legion Condor« ist er mit dem Schiff unterwegs nach Spanien, wo der Krieg gegen alles, was anders ist, geprobt wird. Anders ist auch Hannah, die gemeinsame Tochter, geboren als der Krieg längst vorbei ist: Wild und unbeherrschbar, lässt sie sich durch nichts zwingen, weder durch Strenge noch durch die unbeholfenen Versuche ihrer Eltern, sie zu lieben. Willem verkriecht sich im Keller des Hauses, um ungestört Jazz zu hören, nachdem er tagsüber als Chemiker daran arbeitet, künstliche Fruchtaromen herzustellen. In den Augen von Tilda ist der schneidige Held von einst eine lächerliche Figur geworden. Und Hannah eine Verrückte . . .»Heim« erzählt vom Ungesagten, vom Unaussprechlichen, vom langen Nachwirken der Vergangenheit und davon, wie sehr wir selbst Teil davon sind. Konsequent folgt es der beklemmenden Logik einer Familienkonstellation, eröffnet ihren Figuren aber auch Wege des Ausbruchs.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

22. August 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

248

Autor/Autorin

Saskia Hennig von Lange

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

380 g

Größe (L/B/H)

205/129/25 mm

Sonstiges

Gebunden mit Schutzumschlag

ISBN

9783990274033

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Saskia Hennig von Lange führt ihre Figuren in Situationen größtmöglicher Einsamkeit und Isolation. Dort lässt sie sie im Ungewissen und beobachtet sie, schaut in ihre Köpfe und, das ist ungewöhnlich, in ihre Körper hinein. Christoph Schröder, Die Zeit (über »Hier beginnt der Wald«)

Es ist eine Sprache, die sich dem Denken und Empfinden anschmiegt wie eine feine Membran und die noch die kleinste Erregung, den kleinsten rhythmischen Wechsel auf den Leser überträgt. Nico Bleutge, Süddeutsche Zeitung (über »Zurück zum Feuer«)

Besprechung vom 02.10.2024

Besprechung vom 02.10.2024

Die Schachteln in Hannahs Kopf

Vom Schicksal eines behinderten Mädchens in Nachkriegsdeutschland: Saskia Hennig von Langes intensiver Roman "Heim"

"Sie liegt neben mir. Sie schläft. Ich streiche durch die Luft, über ihren Kopf, den Nacken und den Rücken entlang, ohne sie zu berühren. Sie soll nicht aufwachen, sie soll weiterschlafen. Wenn sie schläft, ist sie ganz da." So lautet der Anfang von Saskia Hennig von Langes Roman "Heim". In wessen Kopf sind diese Gedanken? Der folgende Satz schafft Klarheit: "Wenn sie schläft, habe ich Mami für mich." Sie sind im Kopf eines kleinen Mädchens, das Hannah heißt. Indem die Autorin Hannahs Gedankenwelt an den Beginn setzt, gibt sie ein klares Zeichen; Hannah ist das "Ich" des Buchs.

Hannah entspricht nicht den geltenden Vorstellungen von Normalität. Ihr Krankheitsbild ist im Buch nicht eindeutig definiert, Hennig von Lange will ihre kleine Protagonistin nicht festlegen auf psychiatrische Kategorien. Manche Aspekte ihres Verhaltens gehören am ehesten in das Spektrum des Autismus, mit ungewöhnlichen Inselbegabungen, wie sie das Asperger-Syndrom auszeichnen. So hat Hannah sehr präzise Vorstellungen von Ordnung, die freilich mit denen ihrer Umwelt nicht in Einklang zu bringen sind, und sie kann die Anzahl sie interessierender Dinge intuitiv erfassen: "Die Decke besteht aus winzigen Karos, drei davon gehen auf die Länge meines Daumennagels. Unter die Fläche meiner Hand passen vierhundertneun ganze und einhundertneunundvierzig angeschnittene Kästchen. Diese Zahlen sind nicht aufgetaucht, halbe Sachen zählt mein Blick nicht. Ich musste den Umriss meiner Hand abzeichnen und dann die Karos zusammenrechnen. Ich habe die Zahlen in den Umriss hineingeschrieben. Mit Zahlen kenne ich mich aus. Sie hat die Decke gewaschen und wieder gewaschen, ein Schatten ist geblieben." Da ist Hannah, auch das weiß sie, "sieben Jahre und einhundertachtundzwanzig Tage alt".

Es sind die Fünfzigerjahre, es ist Nachkriegs- und Aufbauzeit, es ist der prosperierende Mittelstand, in den Hannah hineingeboren wird. Ein Kind wie sie passt da überhaupt nicht. Zumal ihre Eltern Tilda und Willem selbst von ihren je eigenen Vorleben seelisch Beschädigte sind. Willems angebliche Zugehörigkeit zur nationalsozialistischen "Legion Condor", die am Beginn des Spanischen Bürgerkriegs die baskische Kleinstadt Guernica kaputtbombte, bleibt im Vagen, wirft aber doch einen Schatten über sein Leben. Jetzt entwickelt er Duftstoffe für die chemische Industrie. Tilda wollte mit der Geburt Hannahs eine frühere Abtreibung überwinden, und nun ist da dieses unbezähmbare Mädchen mit dem zu großen Kopf und den unkoordinierbaren Gliedmaßen: "Wie sie durch den Garten hopst, wie ein verletztes Fohlen, wie ein schadhaftes Kalb." Die Mutter kann zu ihrem Kind keine liebevolle Verbindung finden, dafür steht ein verstörender Vorfall: "Tilda liegt schon seit Ewigkeiten unter dieser riesigen Decke, trotzdem friert sie noch immer. Einmal, als Hannah noch ganz klein war, hat sie sie mit ins Bett genommen, zu Willem und sich. Hat die Decke über Hannah gezogen, aus Versehen, aber Willem hat es bemerkt. Seitdem hat er sie nicht mehr bei ihnen schlafen lassen. ,Sie hätte ersticken können', hat er sie angeschrien. ,Sie könnte tot sein!'"

Zwischen den Eheleuten herrscht eine abgründige Sprachlosigkeit, lesbar zugleich als die Crux jener Jahre, die von Verdrängung und Verleugnung gekennzeichnet sind, der sprichwörtlichen Unfähigkeit zu trauern. Und das Mädchen kann mit ihren rudimentären sprachlichen Äußerungen nicht verständlich machen, was sie in den verschiedenen "Kopfschachteln" aufbewahrt, die ihre Erfahrungswelt speichern. Diese Idee der "Kopfschachteln" wird zum feinsinnigen Leitmotiv. Das begleitet Hannah auch in jenes "Internat", in das sie die an dem Kind und sich selbst verzweifelnden Eltern schließlich bringen. Dort sind die mitgebrachten Anziehsachen der Mädchen, die Anstaltskleidung tragen müssen, in "Schachteln" verwahrt, bis sie ihren Eltern beim Besuch wieder vorgeführt werden; dann sind die Kleidungsstücke manchmal schon zu klein geworden, so groß sind die Besuchsabstände. Die nie näher bezeichnete Institution wird zum Leidensort Hannahs, an dem ihr mit physischem und psychischem Druck, mit Zuchtmaßnahmen und medikamentöser Sedierung bis hin zum Festschnallen am Bett jeder Rest von eigener Identität ausgetrieben werden soll. Vorbild dafür mögen Korrekturanstalten gewesen sein, deren Wurzeln in die kaum zurückliegende dunkle Vergangenheit zurückreichen.

Während Hannahs Aufenthalt im Heim - wobei "Heim" als Titel des Romans mehr Assoziationen wachruft als nur diese Anstalt - zerquälen sich Hannahs Eltern in ihrer zerrütteten Beziehung, Tilda versucht aufzubegehren in ihrer Frustration, Willem flüchtet sich in eine Depression. Dafür gelingt Hennig von Lange ein spannungsreicher, oft fließend ineinandergreifender Perspektivwechsel zwischen den drei handelnden Personen, deren Wahrnehmungsebenen ineinandergleiten, nur getrennt durch Absätze. Vor allem aber findet sie immer wieder grandiose Bilder der Einfühlung in Hannahs verschlossene Vorstellungswelt: "Still und stetig will ich werden, leis und lieblich, flink und fein, um mit Mut ein Mensch zu werden und mit Maß ein Mensch zu sein. Ich habe den Spruch gelernt und kann ihn aus der Kopfschachtel holen, nur über meine Lippen bringe ich ihn nicht: In mir klingt er wunderbar vielfältig, jeder Buchstabe hat seinen Platz und seinen eignen Klang." Als ihre Art der Selbstvergegenwärtigung wird daraus die sprachschöpferische Mutation "Mutamensch, Mutamensch!". Die Kunst der Autorin liegt darin, sich mit Hannahs Kopf gleichsam zu verschalten, sodass deren absurd scheinendes Verhalten zu einer eigengesetzlichen Plausibilität finden kann, sinnlich erfahrbar, nachvollziehbar fast.

Eigentlich hätte die Autorin es bei der im Roman erzählten Geschichte belassen und damit den Leserinnen und Lesern das Vertrauen schenken können, dass sie begreifen, was dort über Hannahs notwendig fiktives Schicksal hinaus so eindrucksvoll verhandelt wird. Dass Hannah zur Symbolfigur einer Widerständigkeit wird, die sich unter den Verhältnissen des Nachkriegs, in die hinein sie geboren wurde, anders nicht artikulieren kann. Dem Geschehen, das "Heim" in drei Kapiteln schildert als den Kern des Romans, gibt Hennig von Lange ein - vielleicht - versöhnliches Ende. Doch danach schließen sich ein viertes und fünftes Kapitel an. Der vierte Teil klingt wie ein medizinischer Bericht: "8jähriges Mädchen, jünger aussehend, athletischer Körperbau. Frische Hautfarbe, sichtbare Schleimhäute gut durchblutet. Der Gesichtsschnitt wirkt dysplastisch, die linke Gesichtshälfte erscheint abgeflacht." Mit kalter Härte wird eine "frühkindliche Hirnschädigung" diagnostiziert. Danach mischt sich, im letzten Teil, ein anderes "Ich" ein, mit dem sich die Autorin, wenngleich nicht in jedem Detail, zu ihrer eigenen Familienhistorie bekennt. Willem, der in Wirklichkeit anders hieß, Hannahs Vater im Roman also, ist der von ihr selbst als Kind geliebte Großonkel, dessen Mitgliedschaft in Hitlers "Legion Condor" als geraunte familiäre Legende weiter existiert: "Wir hatten einen Nazi in der Familie. Mehrere, ehrlich gesagt." Gesagt wird auch, dass er mit seiner Frau eine Tochter hatte, die er "fortgegeben hat". Hennig von Lange wirft die Frage nach der Möglichkeit des Erzählenkönnens, ja des Erzählendürfens vor diesem Hintergrund auf, prinzipiell nach dem Recht auf derartige Fiktionalisierung überhaupt. Ihr Ziel, Hannah "eine Stimme zu geben", hat sie erreicht, damit zugleich das, "mir selbst eine Stimme zu geben": "Ich wollte etwas erzählen das noch nicht erzählt wurde. Einen Raum aufmachen, der bislang verschlossen war, den es vielleicht noch gar nicht gab. Den meine Worte erst geschaffen haben. Der Erinnerung ein Recht geben und sie zugleich verwandeln."

Denn "so kehren sie wieder, die Toten. In meiner Vorstellung, als erfundene Gestalten einer erfundenen Erinnerung. Wandern in unserer Zeit herum oder werden von ihr hervorgebracht." Saskia Hennig von Langes Ziel war nicht historisch genaue Darstellung, sondern die Suche nach Wahrhaftigkeit; das ist ihr überzeugend gelungen. Ob sie dafür am Ende die eigentliche Romanform aufbrechen musste, anstelle etwa eines Nachtrags, der von einer noch immer nicht überwundenen Vergangenheit in die von Gräueltaten und Kriegen gezeichnete Gegenwart führt, sei dahingestellt. Es war ihr offenbar ein Bedürfnis, sich selbst, als Angehörige einer inzwischen zweiten Generation von Nachgeborenen, von der Linie des Unheils nicht auszunehmen, auch oder gerade weil sie sich von ihrem Großonkel "nur ein unscharfes Bild" machen kann: "Es ist ein Bild von einer mir unergründlichen Vertrautheit", heißt der letzte Satz. ROSE-MARIA GROPP

Saskia Hennig von Lange: "Heim". Roman.

Jung und Jung, Salzburg 2024. 248 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

am 25.08.2024

Sehr bewegend

Ich habe eine Vorliebe für Romane mit gesellschaftskritischen Themen. Daher würde ich behaupten hier auch einiges auszuhalten. Dieser Roman hat es geschafft mich doch recht sprachlos zurückzulassen.

Tilda und Willem lernen sich in der Mitte der 1930er Jahre in Spanien kennen und werden ein Paar. Nach dem Krieg wird ihre Tochter Hannah geboren. Leider entwickelt die sich nicht so wie andere Babys und schnell wird klar, dass Hannah anders ist. Sie lässt sich weder erziehen noch lieben wie es bei den anderen Kindern so einfach zu sein scheint. Der Vater zieht sich immer öfter in seine eigene Welt zurück, die Mutter fühlt sich alleingelassen. Die Eltern sind immer mehr überfordert und beschließen Hannah in ein Heim zu geben.

Die Autorin schafft hier eine unheimlich beklemmende Atmosphäre. Im Mittelpunkt steht die Sprachlosigkeit dieser Generation und das Verdrängen der eigenen Gefühle. Auch ist noch in den Köpfen, dass jegliche Art von Anderssein nicht akzeptiert wird. Hannah entspricht nicht den gesellschaftlichen Normen und auch die Eltern wissen nicht mit ihr umzugehen. Dann lieber weg und aufs nächste Kind konzentrieren.

Die Abschnitte im Heim haben mir Gänsehaut beschert. Wie furchtbar für ein Mädchen sich nicht verständigen und anderen Menschen völlig hilflos ausgeliefert zu sein.

Unbedingt lesen!