Sofort lieferbar (Download)

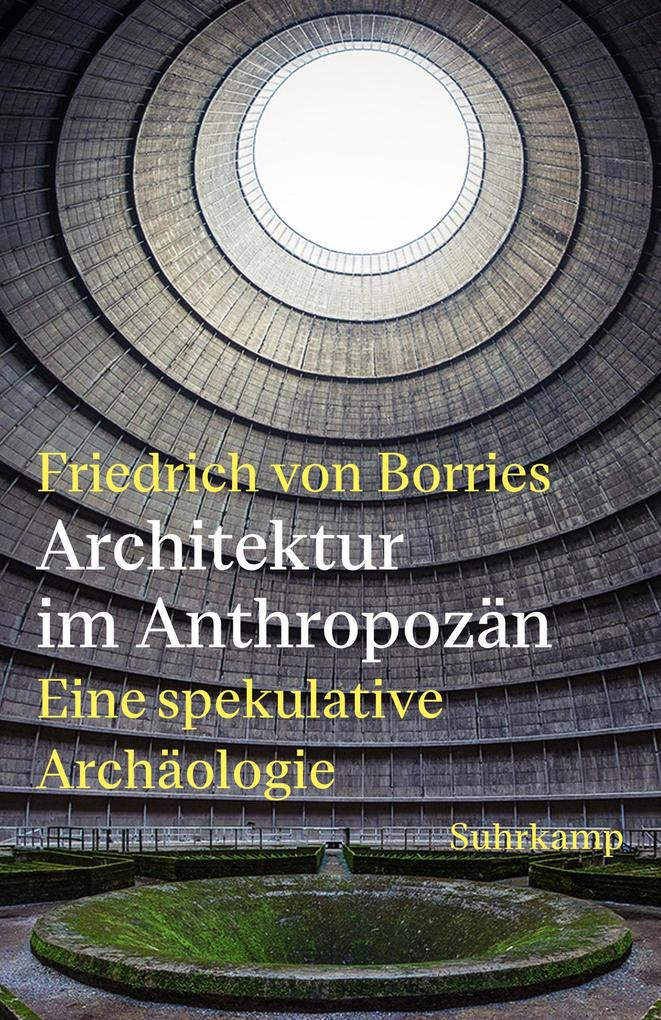

Wir leben im Anthropozän. Die Menschheit hat der Erde ihren Stempel aufgedrückt: Es gibt mehr künstlich hergestellte als natürlich gewachsene Masse. Damit stellt sich auch die Frage nach der Verantwortung von Architektur: Sie soll die Welt bewohnbar machen, trägt aber durch immensen Ressourcenverbrauch und hohe CO2-Emissionen zur Zerstörung unserer Existenzgrundlagen bei. Wie kam es dazu? Und wie kann Architektur diese Entwicklung umkehren?

Die Wurzeln des zerstörerischen Umgangs mit unserem Planeten liegen in unserer Geschichte. Friedrich von Borries nimmt deshalb die Perspektive zukünftiger Archäolog:innen ein, die sich auf die Suche nach den charakteristischen Bauten unserer Zeit machen. Sie stoßen nicht nur auf repräsentative Architektur-Ikonen, sondern auch auf Müllverbrennungsanlagen und Serverparks, mehrstöckige Schweineställe und Saatgut-Tresore, die viel über unsere zerstörerische Produktions- und Lebensweise verraten. Friedrich von Borries zeichnet dabei ein Psychogramm fortgeschrittener Industriegesellschaften und wagt einen Ausblick auf eine zukünftige Architektur, in deren Mittelpunkt nicht allein der Mensch und seine Bedürfnisse stehen.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

18. November 2024

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

464

Dateigröße

9,29 MB

Autor/Autorin

Friedrich Von Borries

Verlag/Hersteller

Kopierschutz

mit Wasserzeichen versehen

Family Sharing

Ja

Produktart

EBOOK

Dateiformat

EPUB

ISBN

9783518780183

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Von Borries neuer Blick auf die Baugeschichte . . . ist ein guter Einstieg in die Vorbereitung auf die Aufgabe, [ nicht mehr zu bauen, sondern Veränderungsprozesse zu gestalten, zu planen und zu moderieren. ]« Beate Willms, taz FUTURZWEI

»Borries' Buch bietet ein beeindruckendes Panorama architektonischer Wege und Irrwege. Gelungen ist dabei der Spruch in die archäologische Perspektive durch die Erfindung einer aus der Zukunft zurückblickenden Erzählfigur. « Joseph Hanimann, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Borries' Buch bietet ein beeindruckendes Panorama architektonischer Wege und Irrwege. Gelungen ist dabei der Spruch in die archäologische Perspektive durch die Erfindung einer aus der Zukunft zurückblickenden Erzählfigur. « Joseph Hanimann, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Besprechung vom 28.03.2025

Besprechung vom 28.03.2025

Einfache Lösungen sind nicht im Angebot

Blick zurück aus der Zukunft auf das Bauen in unserer Gegenwart: Friedrich von Borries bietet ein Panorama architektonischer Wege und Irrwege.

Architektur baut in die Zukunft. Archäologie rekonstruiert Vergangenheit. Aus solchem Perspektivenbruch ist dieses Buch geschrieben. Wie würde sich unser Zeitalter im Rückblick künftiger Erdbewohner ausnehmen? Als ein Wendepunkt in der Erdgeschichte, an dem die Menschen klimabestimmend geworden sind, antworteten vor einem Vierteljahrhundert die Urheber des mittlerweile geläufig gewordenen Begriffs "Anthropozän". Und die Architektur liefert Spuren, an denen diese Wende deutlich ablesbar sein wird, fügt Friedrich von Borries hinzu. "Ein einziges, ein x-beliebiges Gebäude reicht aus, um daran die ganze Pathologie der menschlichen Gesellschaft zu entwickeln", zitiert der Autor den Architekturkritiker Hermann Funke.

In Gebäuden und Städten verkörpert sich auf exemplarische Weise das, was gemeinhin "Zivilisation" genannt wird. Deren Entwicklung hat aber einen Punkt erreicht, der die weitere Bewohnbarkeit der Erde infrage stellt. Eine Kerngröße dafür ist der CO2-Ausstoß, an dem das Bauwesen heute global mit fast vierzig Prozent beteiligt ist. Die Konsequenz daraus lautet, dass es nicht mehr ausreichen wird, nachhaltiger und "grüner" zu bauen, schreibt Borries. Ziel werde es sein müssen, weniger zu bauen. Oder noch klarer gesagt: Architektur ist ein schöpferischer ebenso wie ein destruktiver Akt, für die Ressourcen, fürs Klima, für Naturräume.

Solch harte Wahrheiten unaufgeregt und mit breitem dokumentarischem Material zur Sprache zu bringen, ist eine der Stärken von Borries' Buch. In fünf großen Kapitelschritten - Zerstörung, Überleben, Flucht, Schuld, Hoffnung - werden kleinteilig die architektonischen und stadtplanerischen Aspekte des Phänomens entfaltet. Energiegewinnung ist zur Obsession geworden in der modernen Zivilisation, konstatiert der Autor, und die Architektur ist tief in diesen Prozess impliziert, gibt sich in ihren Realisierungen dafür aber eher verhalten. Kraftwerke oder Ölraffinerien gehörten nie zu den Prestigeprojekten. Als Anziehungspunkte für Konsum, Entertainment, Kreativität kommen sie jedoch nachträglich, wie etwa im Fall der zur Tate Modern umgebauten einstigen Londoner Bankside Power Station, doch noch zum Strahlen.

Detailreich durchpflügt Borries mit zivilisationsgeschichtlichen Seitenblicken die unterschiedlichen Bereiche der konstruktiv-destruktiven Welterschließung durch die Architektur. Mit dem Baustoff Stahlbeton, jener prometheischen Verheißung von Naturbeherrschung - als Beispiel etwa der total ausbetonierte Los Angeles River - und fast grenzenloser Gestaltungsfreiheit wie in den Bauten Oscar Niemeyers für Brasilia, entstand eine weltumspannende Infrastruktur aus Wohn- und Lebensraum, Produktionsstätten, Verbindungswegen, Häfen und Umschlagplätzen. Insgesamt vier Milliarden Kubikmeter Beton würden jährlich vergossen, schreibt der Autor: genug, um ganz Deutschland 3,5 Zentimeter dick zu versiegeln.

Hinter den so entstandenen Objekten sind typologische Grundmuster zu erkennen. Borries nennt unter anderem das Autobahnkreuz als Beispiel reibungsloser Mobilität und rücksichtsloser Raumverschwendung oder den Familienbungalow und die Großwohnsiedlung als bereits überlebte Formen moderner Wohnkultur. Und was für den Güterhandel die "Nicht-Orte" von Supermarkt und Shoppingmall, für den Finanzmarkt die verglasten Bürohochhäuser sind, weitet sich in Form von Glasfaserkabel, Kommunikationssatelliten und entlegenen Rechenzentren schon zu einer Art kosmischer Infrastruktur aus.

Immer öfter kommt der Fortschritt im Anthropozän aber ins Stottern. Dem Westen wurde bewusst, dass sein liberales Gesellschaftsideal verbunden mit kapitalistischer Marktwirtschaft und allgemeinem Wohlstand nicht ohne Ausbeutung ehemaliger Kolonialgebiete und natürlicher Ressourcen auskomme. Unerbittlich serviert der Autor jedoch die meisten heute landläufigen Lösungsmodelle ab. Alternative Baustoffe wie Holz und Lehm? Nachhaltiges Bauen im Sinne von Rolf Dischs Freiburger Ökohaus "Heliotrop"? Rückkehr zu traditionellen Baumethoden? Lokale Resilienz durch städtische Grünflächen? Technologische Großprojekte gegen Überflutung wie in Venedig oder Rotterdam? Energieneutrale Smart Cities? Alles nur Symptombehandlung durch Vermeidungs- und Anpassungstaktik. Von der Flucht in unterirdische Städte, auf künstliche Inseln oder in Elon Musks Rettungsphantasien auf den Mars ganz zu schweigen.

Borries' Buch bietet ein beeindruckendes Panorama architektonischer Wege und Irrwege. Gelungen ist dabei der Sprung in die archäologische Perspektive durch die Erfindung einer aus der Zukunft zurückblickenden Erzählfigur. Auch sie vermag jedoch den Eindruck einer mitunter ausufernden Materialaufbereitung nicht ganz zu beseitigen. Zentrales und Anekdotisches wird, wie auch die gelegentlichen Verweise auf Heidegger, Hannah Arendt, Hans Blumenberg oder Bruno Latour, immerfort nur gestreift.

Eine Archäologie hat keine Ausblicke zu geben. Friedrich von Borries wollte sein Buch dennoch mit dem Stichwort der Hoffnung ausklingen lassen. Ihm schweben künftige Architekten vor, welche die ihrem Gewerbe innewohnende Extraktions- und Expansionssucht eingestehen. Statt brillanter Fertigprojekte sollen sie eine "Fertigkeit des Unfertigen" entwickeln und das Entwerfen als eine Kunst der Improvisation betreiben, auf dass gemäß dem Prinzip "Form follows availability" aus der Wiederverwendung von gerade verfügbarem Abrissmaterial eine neue Ästhetik des Lückenhaften hervorgehe.

Dafür hätte der zitierfreudige Borries im "wilden Denken" bei Claude Lévi-Strauss eine schon ziemlich ausgearbeitete Theorie finden können, die das ständige Weiterbasteln mit dem jeweils Vorhandenen als ein kohärentes Gegenmodell zum methodischen Vorgehen von Wissenschaft und Technik präsentierte. Stattdessen hält er es lieber mit dem Architekturtheoretiker Mark Wigley und dessen ethischem Bedürfnis nach einer Architektur, die neben den errichteten Gebäuden jeweils auch die durch sie anderswo auf der Welt verursachten Löcher, Risse, Ausfälle, Überschwemmungen und Hungersnöte zur Darstellung bringt. Dekarbonisierung muss, so Borries, mit Dekolonialisierung einhergehen. Ist das schon ein erster Schritt in die Bauscham? Wohl nicht, aber ein kompletter Sündenkatalog fürs architektonisch schlechte Gewissen. JOSEPH HANIMANN

Friedrich von Borries: "Architektur im Anthropozän". Eine spekulative Archäologie.

Suhrkamp Verlag, Berlin 2024. 464 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Architektur im Anthropozän" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.