Sofort lieferbar (Download)

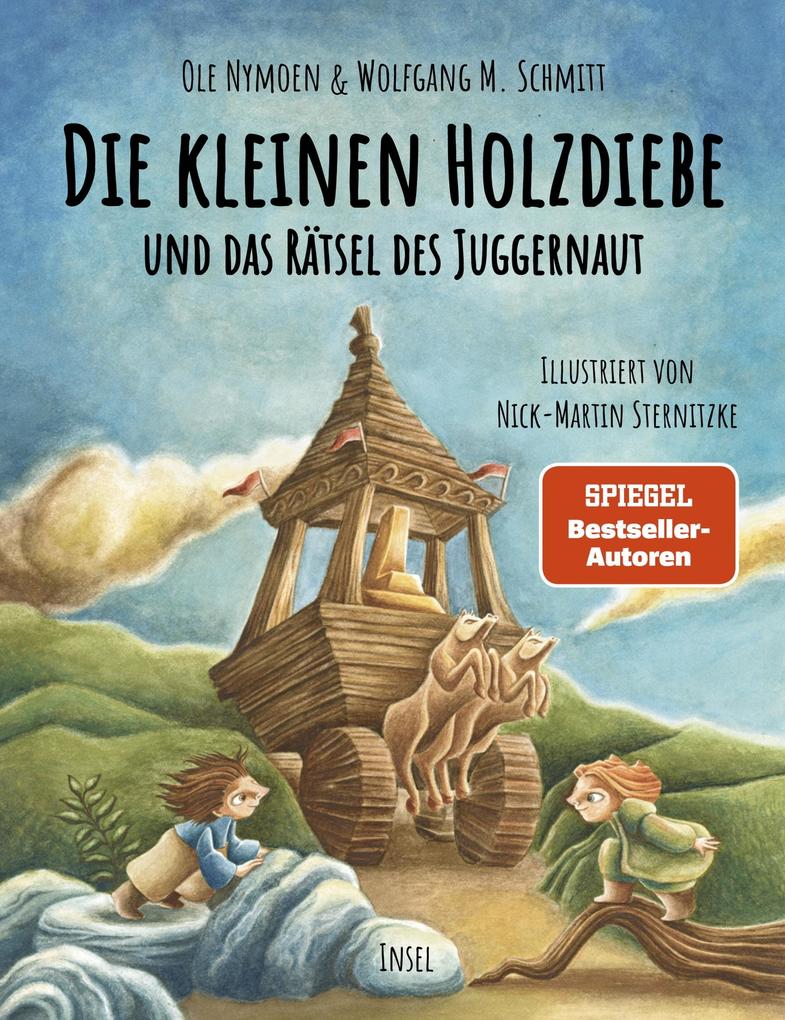

Die Geschwister Karl und Rosa führen ein einfaches Leben auf der Insel Feudalia. Sie helfen auf dem Hof ihrer Eltern, spielen im Wald und sammeln dabei das dringend benötigte Feuerholz für die Familie. Doch eines Morgens steht dort ein Schild: »Holz sammeln verboten. Holzdiebe werden bestraft. « Und dieses Verbot ist nur der Anfang einer großen Veränderung, die das Leben der Geschwister völlig auf den Kopf stellt. Schon bald wird die Familie von ihrem Hof vertrieben. In der Stadt müssen die Eltern, wie die meisten Inselbewohner, nun in Fabriken arbeiten, die reiche Herren von der Nachbarinsel Capitalia eröffnet haben. Während Vater und Mutter mehr schuften als je zuvor, reicht das Geld kaum für die Wohnung und das Essen. Den Menschen auf Feudalia war Wohlstand für alle versprochen worden, aber das erfüllt sich nicht. Doch muss das eigentlich so sein?

Warum haben die Arbeiter nichts vom erwirtschafteten Reichtum? Wieso ist der Wohlstand so ungleich verteilt? Auf der Suche nach Antworten stehen Karl und Rosa vor einem Rätsel - bis sie eine zündende Idee haben. Eine kämpferische Geschichte über Zusammenhalt und den Mut, gemeinsam etwas zu verändern.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

12. August 2024

Sprache

deutsch

Auflage

Originalausgabe

Seitenanzahl

268

Dateigröße

4,06 MB

Altersempfehlung

ab 8 Jahre

Autor/Autorin

Ole Nymoen, Wolfgang M. Schmitt

Illustrationen

Nick-Martin Sternitzke

Verlag/Hersteller

Kopierschutz

mit Wasserzeichen versehen

Family Sharing

Ja

Produktart

EBOOK

Dateiformat

EPUB

ISBN

9783458781783

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Kindern den Kapitalismus erklären: . . . Eine spannende Geschichte, die Karl Marx gefallen hätte. « Hardy Funk, BR kulturWelt

»Ein Werk in bester Kinderbuchtradition. « Titus Blome, ZEIT ONLINE

»Nicht nur die Geschichte ist fesselnd, auch Sternitzkes liebevolle Illustration tragen extrem zur Lesefreude bei. [ ] Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut ist ein inspirierender Roman über die Entstehung des Kapitalismus und Arbeiter:innenwiderstand, der Groß und Klein sehr unterhalten wird. « Jona Larkin White, Direkte Aktion

»Keine Sorge, das hier ist kein langweiliges Geschichtslehrbuch. Auf unterhaltsame Weise wollen die Autoren erklären, warum manche Menschen mehr Geld haben als andere. Und das gelingt ihnen hervorragend. « Dein Spiegel

»Dass solche Bücher existieren, ist etwas Gutes. « Jakob thaller, derStandard

»Die kleinen Holzdiebe fragt feinfühlig aus Sicht eines Kindes: Wieso ist alles so ungleich verteilt? . . . Die grau schattierten Illustrationen von Nick-Martin Sternitzke sind großartig stimmungsvoll und runden eine gelungene Abenteuergeschichte ab. « Thore Rausch, Süddeutsche Zeitung

»Nymoens und Schmitts Buch ist ein Appell dafür, die in jedem Kind angelegte Fähigkeit, den Drang zum kritischen Hinterfragen zu nutzen und auszubilden. Immer hat man bei diesem Buch das Gefühl, dass Kinder als denkende und handelnde Subjekte ernst genommen werden. Wer hätte gedacht, dass sich ein so komplexes Thema so kinderleicht und noch dazu spannend erzählen lässt. « Zenek Lubitz, Lesart

»Eine Geschichte darüber, wie schwer es ist, die Welt gerechter zu machen. [ ] Bis heute können viele Menschen nicht würdig von ihrem Lohn leben, auch nicht in Deutschland. Sie brauchen noch viele mutige Rosas und Karls. « Silvia Bielert, Frankfurter Rundschau

»Marxistische Grundbildung . . . « Elena Witzeck, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

»Kapitalismuskritische Eltern, sozialistische Opas und Omas, schenkt euren Kindern und Enkeln dieses Buch! Eine bessere Einführung in das Marx sche Denken und Kapitalismuskritik für Grundschüler werdet ihr nicht finden. « Guido Speckmann, neues deutschland

»Mit Die kleinen Holzdiebe führen Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt die kleine Leserschaft ein in das Geheimnis des Kapitalismus . . . Begleitet wird die Geschichte von den bezaubernden Illustrationen von Nick-Martin Sternitzke. « Ulrike Baureithel, der Freitag

»In dem Buch gibt es einige Anspielungen, die vielleicht nur Erwachsene verstehen. Aber dass eine Welt, die dir verkehrt vorkommt, hinterfragt oder sogar geändert werden muss, wird in einem spannenden Abenteuer erzählt. « Harzkurier

»Ein Kinderroman, der von Mut und Zusammenhalt erzählt und fragt, was im Leben zählt. « Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur

»Ein Werk in bester Kinderbuchtradition. « Titus Blome, ZEIT ONLINE

»Nicht nur die Geschichte ist fesselnd, auch Sternitzkes liebevolle Illustration tragen extrem zur Lesefreude bei. [ ] Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut ist ein inspirierender Roman über die Entstehung des Kapitalismus und Arbeiter:innenwiderstand, der Groß und Klein sehr unterhalten wird. « Jona Larkin White, Direkte Aktion

»Keine Sorge, das hier ist kein langweiliges Geschichtslehrbuch. Auf unterhaltsame Weise wollen die Autoren erklären, warum manche Menschen mehr Geld haben als andere. Und das gelingt ihnen hervorragend. « Dein Spiegel

»Dass solche Bücher existieren, ist etwas Gutes. « Jakob thaller, derStandard

»Die kleinen Holzdiebe fragt feinfühlig aus Sicht eines Kindes: Wieso ist alles so ungleich verteilt? . . . Die grau schattierten Illustrationen von Nick-Martin Sternitzke sind großartig stimmungsvoll und runden eine gelungene Abenteuergeschichte ab. « Thore Rausch, Süddeutsche Zeitung

»Nymoens und Schmitts Buch ist ein Appell dafür, die in jedem Kind angelegte Fähigkeit, den Drang zum kritischen Hinterfragen zu nutzen und auszubilden. Immer hat man bei diesem Buch das Gefühl, dass Kinder als denkende und handelnde Subjekte ernst genommen werden. Wer hätte gedacht, dass sich ein so komplexes Thema so kinderleicht und noch dazu spannend erzählen lässt. « Zenek Lubitz, Lesart

»Eine Geschichte darüber, wie schwer es ist, die Welt gerechter zu machen. [ ] Bis heute können viele Menschen nicht würdig von ihrem Lohn leben, auch nicht in Deutschland. Sie brauchen noch viele mutige Rosas und Karls. « Silvia Bielert, Frankfurter Rundschau

»Marxistische Grundbildung . . . « Elena Witzeck, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

»Kapitalismuskritische Eltern, sozialistische Opas und Omas, schenkt euren Kindern und Enkeln dieses Buch! Eine bessere Einführung in das Marx sche Denken und Kapitalismuskritik für Grundschüler werdet ihr nicht finden. « Guido Speckmann, neues deutschland

»Mit Die kleinen Holzdiebe führen Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt die kleine Leserschaft ein in das Geheimnis des Kapitalismus . . . Begleitet wird die Geschichte von den bezaubernden Illustrationen von Nick-Martin Sternitzke. « Ulrike Baureithel, der Freitag

»In dem Buch gibt es einige Anspielungen, die vielleicht nur Erwachsene verstehen. Aber dass eine Welt, die dir verkehrt vorkommt, hinterfragt oder sogar geändert werden muss, wird in einem spannenden Abenteuer erzählt. « Harzkurier

»Ein Kinderroman, der von Mut und Zusammenhalt erzählt und fragt, was im Leben zählt. « Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur

Besprechung vom 28.10.2024

Besprechung vom 28.10.2024

Marionetten-Karl und Klischee-Rosa auf der Insel Feudalia

Aus dem Weg, Kapitalisten: Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt wollen Kindern Karl Marx erklären. Verstehen sie ihn überhaupt?

Es ist Juni 1841, und der rheinische Landtag diskutiert die Frage, was unter "Holzdiebstahl" verstanden werden soll. Bis dahin war es nämlich allen Bürgern erlaubt, in den Wäldern herumliegende Äste als Feuerholz einzusammeln. Heruntergefallene Äste zu sammeln, schreibt Karl Marx in Jahr später in der "Rheinischen Zeitung", "vollzieht nur ein Urteil, was die Natur des Eigentums selbst gefällt hat", weil der Waldbesitzer nur den Baum besitze, "aber der Baum besitzt jene Reiser nicht mehr".

Das kann man so sehen, muss man aber nicht. Auch auf Abfall können Eigentumsrechte liegen. Der Mann, der Gerhard Richters weggeworfene Skizzen aus der Mülltonne holte und verkaufen wollte, wurde 2019 wegen Diebstahls verurteilt. Die Diskussionen über das armenfeindliche Verbot, weggeworfene. aber noch genießbare Lebensmittel aus Supermarkttonnen zu entwenden, sind ebenfalls bekannt.

Nun ist Wegwerfen ein Willensakt, das "Raffholz" hingegen entsteht aufgrund eines biologischen Vorgangs. Sollte man dennoch das Einsammeln von Obst, das vom Baum gefallen ist, umstandslos der Allgemeinheit überantworten? Die Autoren Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt bejahen das in Bezug auf die Äste. Sie haben aus der Diskussion des Holzdiebstahls ein Kinderbuch gemacht, in dem die bürgerliche Eigentumsordnung, die sie "Kapitalismus" nennen, einerseits erklärt, ihr andererseits der moralische Prozess gemacht werden soll. Das ist ein anspruchsvolles Unternehmen schon deshalb, weil die Privatrechtsordnung, der Kapitalismus, die Geldwirtschaft und das Fabrikwesen, das sie in ihrem Buch attackieren, durchaus nicht dasselbe sind. Es gab Privateigentum vor 1840, und es gab inzwischen auch sozialistische Fabriken, in denen es nicht viel fröhlicher zugegangen ist.

Entsprechend komplex war die Theorie von Karl Marx, sie war kein Märchen, und sie hatte viele Löcher. Die Autoren arbeiten mit Allegorien. Auf der Insel Feudalia leben die Menschen zwar ärmlich, aber zufrieden. Auf der Insel Capitalia hingegen hat man den technischen Fortschritt und die Produktivität, das Privateigentum und die Marktwirtschaft entdeckt. Eines Tages kommt es zum Übergriff, das Holzsammeln wird verboten, denn der Wald wurde verkauft, den Bauern wird der Umzug in die Stadt und der Übergang zur industriellen Arbeit abgezwungen, die Ungerechtigkeiten nehmen zu und haben die bekannten Bezeichnungen: abgepresster Mehrwert, ungleicher Tausch, Ödnis des Fabriklebens, Kinderarbeit, Verelendung und schlechtes, weil des Profits halber aus Asche, Seife und Kalk gebackenes Brot.

Das alles erleben die so durchsichtig wie albern Karl und Rosa getauften Kinder, deren Eltern nun zehn Stunden lang im Sägewerk arbeiten müssen. Die Arbeit auf dem Land wurde zuvor nicht geschildert. Sie soll nur sechs Stunden gedauert haben, die Autoren kommen also offensichtlich aus der Stadt. Dass die Lebenserwartung in Europa seit 1840 kontinuierlich ansteigt, geht nicht in ihr Bild des Kapitalismus ein. Dafür wird behauptet, in seinen Schaufenstern würden nur Sachen angeboten, "die sich eh niemand kaufen kann". "Niemand" dürfte stark übertrieben sein, denn sonst lägen sie dort ja nicht. Ökonomische Intelligenz lässt das Buch oft vermissen. Dass die Eltern der Protagonisten in Feudalia ihren "eigenen Hof bewirtschaften", bleibt als Nebenwiderspruch stehen. Hat es also auch vor dem bösen Kapitalismus schon Privateigentum gegeben? Und weshalb hatte dieses Eigentum nichts Ungerechtes an sich, das spätere am Wald aber doch? Die Fabrikbesitzer sind genusssüchtige Tagdiebe, die ihr Vermögen geerbt haben. Woher die Erblasser das ihre hatten, wird nicht erörtert. Dass es den Arbeitern im Kapitalismus aufgrund dessen Ausbeutungslogik niemals gut gehen kann, ist ein weiteres als Theorie getarntes Märchen.

Das Buch will nicht nur als Kinderbuch zu viel. Die Probleme der Allmende, der öffentlichen Güter und der ursprünglichen Akkumulation sollen behandelt werden, als seien sie ein einziges Problem. Doch als der Holzdiebstahl diskutiert wurde, war der Kapitalismus längst da. Die Übernutzung von Ressourcen, auf die alle zugreifen können, steht uns längst vor Augen. Der Druck, den die Reservearmee auf die Beschäftigten ausüben kann, ist in Zeiten qualifizierter Arbeit nicht hoch. Die ursprüngliche Akkumulation wurde nicht von Faulpelzen bewerkstelligt. Die Arbeitshäuser gibt es seit dem sechzehnten Jahrhundert, der bürgerliche Besitzindividualismus geht aus der englischen Revolution des siebzehnten Jahrhunderts und ihren Freiheitskämpfen hervor. Das alles ist den Autoren aber schnurzpiepegal, sie schieben in ihrer Erziehungsfibel alles ineinander, nur damit die jungen Leser sich den Refrain einprägen, der Kapitalismus sei das unnötige Böse.

Ob man die Autoren Marxisten nennen soll, ist zweifelhaft. Sie dekorieren damit, weichen aber an entscheidenden Stellen ab. Denn Karl Marx hatte den Stoß, den die industrielle Welt und ihre Geldwirtschaft dem sogenannten Feudalismus versetzten, durchaus begrüßt. Seine Erzählung war keine von Nettoverlusten. Wenn die kindlichen Helden des Buches angesichts der Epochenzäsur mit einer Wendung aus dem "Kommunistischen Manifest" seufzen, alles Gewohnte verdampfe jetzt, ist das eine Klage. Bei Marx war die gleiche Diagnose von keinerlei Nostalgie begleitet. Sätze über die Einwohner von Feudalia wie "ihr Leben war einfach, aber sicher" hätte er sich ebenso wie das Urteil "es war hier immer so schön" verbeten. Es war nicht schön in Feudalia, im Übergang zur Privatwirtschaft wurden die Hässlichkeiten nur ausgetauscht. Um es paradox zu formulieren: Das Gute wie das Ungute nahmen zu.

Mitunter heißt es dann im Buch, die alte Macht sei auch nicht gut gewesen, das alte Leben sogar schlimm. Die neue Macht heiße "Kapital", und ihre Herrscher seien "nur Geschöpfe der Verhältnisse", man solle die Gesellschaftsform also nicht persönlich nehmen. Warum dann aber das ständige Moralisieren? Dass alle nur Geschöpfe der Verhältnisse sind, müsste überdies auch für die Unterworfenen, ja sogar für die Autoren im Jahr 2024 gelten. Von Beruf sind sie Podcaster.

Niemand kann das Elend der um 1800 herum entstandenen arbeitenden Klasse bestreiten, wie sie Friedrich Engels beschrieben hat, niemand die Hartherzigkeit in Manchester. Dass das landwirtschaftliche Leben zuvor auch ein Elend war, lassen die Autoren aber weg, und ebenso die allmähliche Verbesserung der Unterschichten. Überhaupt pflegen die Autoren einen anachronistischen Umgang mit der Geschichte. Das Wort "Sonderangebot" beispielsweise muss für Karl und Rosa schon deshalb neu gewesen sein, weil es selbst das Grimm'sche Wörterbuch von 1905 noch nicht kennt. Das Arbeitshaus, in das Rosa geschickt wird, weil sie Holz gesammelt hat, ist ohne die calvinistische Mentalität schwer denkbar. Religion kommt aber im ganzen Buch nicht vor, vermutlich aus dem schlechten Grund, dass die Autoren alles auf den Klassenkonflikt setzen. In der feudalen Welt dürfte sie jedoch eine Rolle gespielt haben.

Aus den Schornsteinen des Sägewerks quillt stinkender Rauch, und monströse Sägen "schwingen durch die Lüfte". Die Klassenunterscheidung ist eine moralische: Viele von denen oben sind eklig, angeberisch und eitel, unten leben die edlen Armen. Eine Mitte gibt es erst gar nicht, höchstens Proletarier, die sich zum Büttel des Fabrikbesitzers machen, sowie Polizisten und Soldaten.

Wie soziologisch blind das Märchen erzählt wird, geht besonders deutlich aus einer Episode hervor, in der sich die armen und die reichen Kinder in einem Wettspiel messen. Es gewinnt ein Kind mit der besseren Ausrüstung - der Fabrikbesitzersohn. Die Fabrikbesitzertochter scheidet aus, das wird aber als Zufall abgehandelt. Aus dem Sieg des Erben wird ein Argument gegen den Wettbewerb als solchen gemacht, der einerseits ungerecht sei, weil nicht alle die gleichen Chancen hätten - dass im Sport vor allem Fabrikbesitzerkinder aufgrund besseren Geräts obsiegen, wäre allerdings eine gewagte These, andererseits sowieso doof, weil nur einer gewinnen könne: "Es müsste ein Spiel geben, bei dem alle gewinnen können." Dieses Spiel wäre jedenfalls kein Wettkampf mehr. Wer sollte ihm zuschauen, wer sollte Energie in es investieren? Die anschließende Analogie der ungleichen Chancenverteilung beim Spiel mit der in der Einkommenserzielung ist nicht durchdacht: Karl kann den Vorsprung des Fabrikbesitzersohns mit dem besseren Reifen nicht aufholen, Karls Vater kann durch Arbeit nicht mit dem Vermögen des Fabrikbesitzers gleichziehen. Finde den Fehler.

Dieses Kinderbuch ist mit erhobenem Zeigefinger geschrieben. Es soll Weltanschauungsunterricht erteilt werden. Darum liest es sich wie die faden Tugendfibeln des achtzehnten Jahrhunderts. Der erzieherische Duktus macht die ganze Sache absehbar, langweilig und hölzern. Wenn im Buch ein Papagei "akkumuliert, akkumuliert" krächzt, ist das erkennbar kein Scherz für Kinder, sondern ein fader Witz für erwachsene Leser. Deren Affekt gegen die Geldwirtschaft wird vorausgesetzt, was bei Kindern aber ins Leere greift, denn sie haben ihn gar nicht. Sie staunen nur über die Welt, die sich ihnen zeigt. In diesem Buch wird nicht gestaunt, und wo gestaunt wird, folgt auf der nächsten Seite die nur vermeintlich marxistische Erklärung des Rätsels. Karl und Rosa sind Marionetten sozialistischer Unterweisung. Ihre kindliche Freiheit ist Einsicht in die vermeinte Notwendigkeit dessen, was die Autoren für überzeugende gesellschaftspolitische Argumente halten. Das Buch mündet in den Aufruf zum Streik, zum Generalstreik vermutlich, der alles, alles ändern, vor allem aber verbessern soll. Wir wünschen viel Glück.

Kinderbücher müssen polit-ökonomische Fragen nicht beantworten. Aber Kinderbücher, die als Einführung in marxistische Gesellschaftskritik geschrieben werden, sollten sich schon auf dem Niveau der Theorie bewegen, die sie beanspruchen. Oder noch besser: auf dem Niveau des historischen und sozialwissenschaftlichen Wissens über ihre Gegenstände. Außerdem sollten sie phantasievoll sein, ein bisschen oder sehr verrückt, und sie sollten aus der Welt der Erwachsenen herausfallen. Das ist nicht leicht zu vereinbaren, Theorie und Phantasie. Aber es führt kein Weg an dieser Kombination vorbei, wenn man ein marxistisches Kinderbuch schreiben will. Denn andernfalls ist es kein Kinderbuch, sondern ein zugleich kindisches wie altkluges Buch. JÜRGEN KAUBE

Ole Nymoen, Wolfgang M. Schmitt: "Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut."

Suhrkamp Verlag, Berlin 2024. 268 S., geb., 18,- Euro. Ab 10 J.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.