Besprechung vom 04.10.2020

Besprechung vom 04.10.2020

Sie war da und immer unterwegs

Benjamin Mosers neue Biographie ist atemraubend detailversessen, erstaunlich nüchtern - und an einer Überhöhung von Susan Sontag nicht interessiert

Wo über Susan Sontag geschrieben oder gesprochen wird, über ihr Leben und ihr Schreiben, hat sich im Lauf der Zeit bei manchen Autorinnen oder Autoren eine Art identifikatorischer Überbietungsgestus eingeschlichen. Es reicht nicht, die amerikanische Intellektuelle und ihr Werk zu beschreiben oder zu bewundern, es geht irgendwie auch darum, noch Susan-Sontag-hafter als Susan Sontag zu sein. Gerade deshalb ist es, wenn man die große, in Deutschland gerade neu erschienene "Sontag"-Biographie des 44-jährigen Benjamin Moser zu lesen beginnt, erstaunlich, dass dieses fast tausend Seiten dicke Buch völlig frei davon ist.

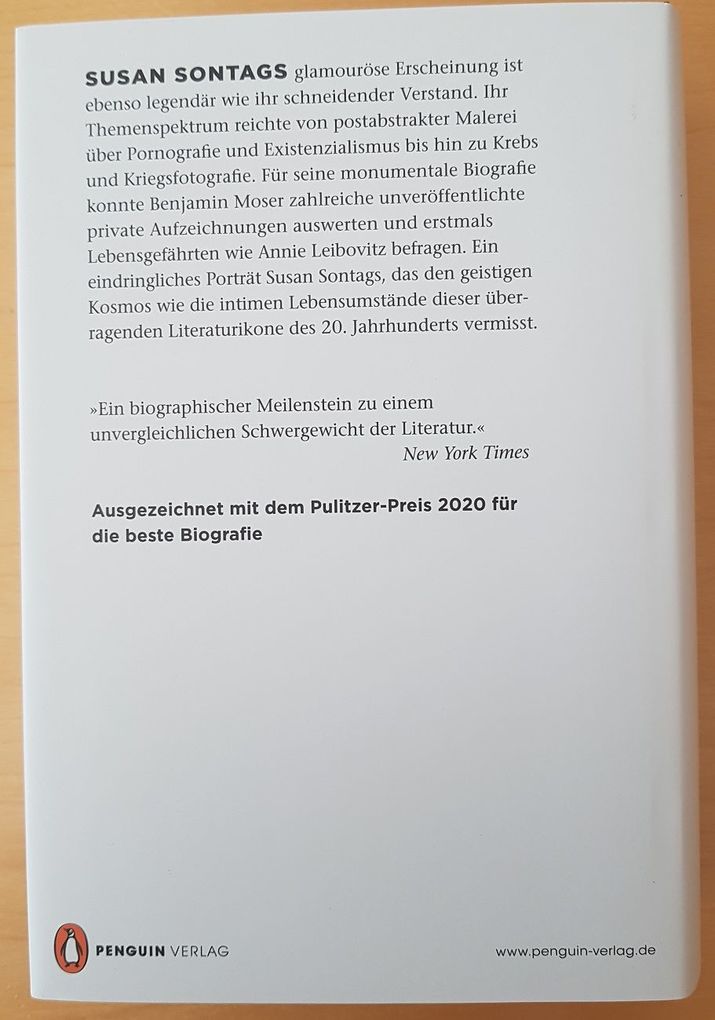

Moser, der regelmäßig Beiträge für die "New York Review of Books" oder das "Harper's Magazine" schreibt und 2013 eine Biographie über die brasilianische Schriftstellerin Claire Lispector veröffentlicht hat, will den Mythos "Sontag" nicht noch mehr befeuern. Er nutzt das zum Teil unveröffentlichte Material, das er einsehen konnte, um das psychologische Porträt einer Frau und das Porträt eines Werks zu zeichnen, mit dem er fast beiläufig allgemein bekannte, festgeschriebene Sontag-Anekdoten korrigiert. Als das Buch in Amerika erschien, meldeten sich deshalb auch gleich jene, die darin einen Angriff auf die Autorin sahen. Sie übersahen aber, dass Moser Sontag nie denunziert. Mit immer neuen Quellen und Zitaten der Menschen, die sie gekannt haben, schafft er es, immer neue Facetten von ihr zu zeichnen; nähert sich ihr aus den unterschiedlichsten Perspektiven und wahrt doch eine manchmal fast skeptische Distanz. Das Paradox des Biographen, genau diese Verschränkung von Distanz und Nähe, ist für Moser einfach keine Bürde. Gerade deshalb ist er für sein detailbesessenes Buch in diesem Jahr völlig zu Recht mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden.

Es beginnt überraschend skeptisch schon in der Einleitung, in der Moser eine Notiz von 1960 in Sontags Tagebüchern - "Ich habe immer gern so getan, als wäre mein Körper nicht da, und ich machte alle diese Dinge (Reiten, Sex etc.) ohne ihn" - als Dilemma ihres Lebens begreift. Er beschreibt dabei auch, wie sie als "Eine-Frau-Schutzwehr" berühmt geworden sei, "die sich gegen die unablässig anbrandenden Fluten der ästhetischen und moralischen Verschmutzung stemmte". Oder er kommt auf ihre "Schwäche für Extravaganzen" zu sprechen, die sie zu Statements verleiteten, "deren Formulierungen dazu angetan waren, Fragen von tieferer Bedeutung wie ,die Unwirklichkeit und Ferne des Realen' zu trivialisieren". So klingt niemand, der an der Überhöhung seines biographischen Gegenstands interessiert ist, und so verfolgt man gebannt und neugierig, wie Moser in schöner Nüchternheit sein Material ausbreitet.

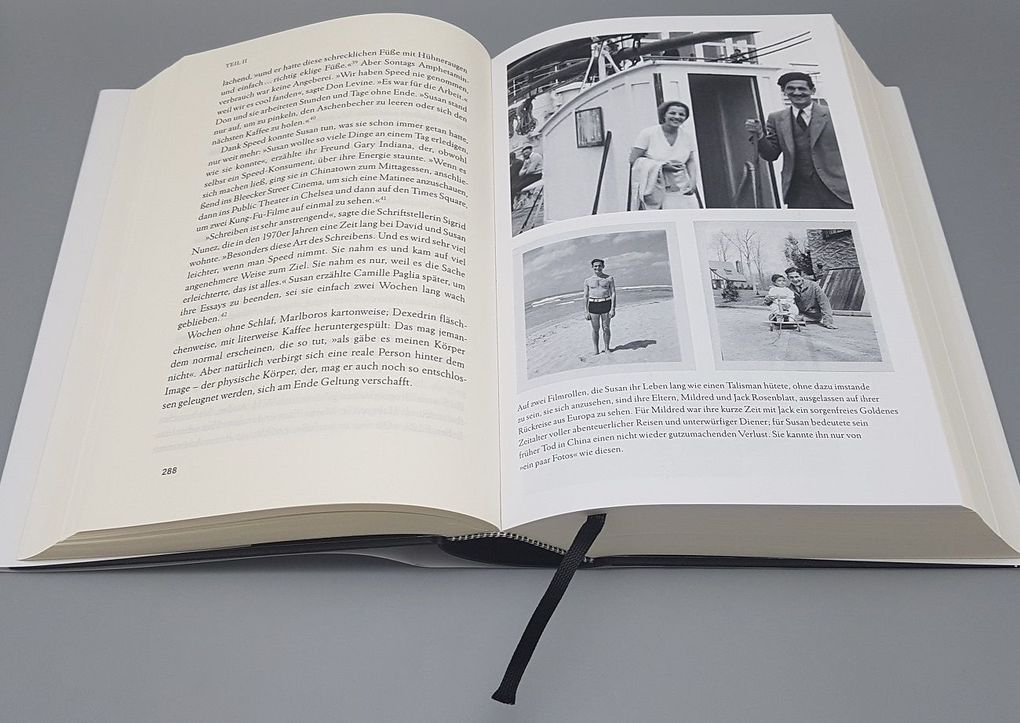

Zunächst ist dies die Geschichte von Susans Mutter Mildred, die, wie Sontags Schwester Judith es einmal formuliert hat, es "nie wirklich verstanden hat, Mutter zu sein". Als Susan Lee Rosenblatt am 16. Januar 1933 geboren wurde, wohnten ihre Eltern in einem eleganten Gebäude in Manhattan, zogen noch im Sommer nach Long Island und drei Jahre später ins vorstädtische Idyll von Great Neck. Die Eltern waren ständig auf Reisen im Ausland, ließen Susan und ihre Schwester in der Obhut eines Kindermädchens und einer schwarzen Köchin. Die Mutter war vor allem immer eins: nicht da. Und als Sontags Vater starb, Susan war sechs Jahre alt, teilte sie es ihren Kindern zunächst gar nicht mit, nahm als Witwe das Leben einer amerikanischen Hausfrau auf, das sie nie führen wollte, wurde alkohol- und tablettenabhängig, während Susan immerzu um ihre Aufmerksamkeit buhlte und sie bewunderte wie eine Geliebte.

Moser wird zweihundert Seiten später diese Geschichte wie in einer Wiederholungsschleife noch mal erzählen, wenn es um Susan Sontags eigenen Sohn David aus der Ehe mit Philip Rieff geht, Professor für Soziologie, dessen Forschungsassistentin Susan zunächst war. Denn Susan wird ihren Mann und ihren Sohn 1957 verlassen, um nach Europa zu gehen. Sie geht nach Paris, um ihre frühere Geliebte und Freundin Harriet Sohmers wiederzufinden und über eine Kunstkritikerin der "International Herald Tribune", Annette Michelson, alle Intellektuellen kennenzulernen, die in Paris gerade wichtig waren. Als Kind habe sie sie kaum gesehen, "sie war immer fort", sagte Susan nach dem Tod ihrer Mutter. "Aber sie selbst", schreibt Moser über Sontag, "war auch selten für ihr eigenes Kind da - und David sehnte sich nach der Aufmerksamkeit seiner ständig umherreisenden Mutter."

Solche Bögen, mal direkt, mal indirekt, schlägt die Biographie immer wieder. Etwa wenn Moser den berühmten Besuch der 16-jährigen Susan bei Thomas Mann in dessen Haus in Pacific Palisades schildert (sie fand ihn eher enttäuschend) und im Abgleich mit den Tagebuchaufzeichnungen entdeckt, wie gründlich sie diese Geschichte später selbst verändert hat. In "Wallfahrt", der Geschichte über die Begegnung zwischen ihrem adoleszenten Ich und dem betagten "Gott im Exil", die sie 1987 veröffentlichte, verlegt sie das Treffen zwei Jahre vor und macht aus der College-Studentin, die sie war, eine Schülerin. Das sind Literarisierungen, aber zugleich auch Selbststilisierungen, durch die sich Mythen verfestigten.

Umgekehrt zeigt Moser auch, was sie geschrieben hat, obwohl ihre Autorschaft lange im Verborgenen blieb: Er räumt Sontags Freundschaft zu Jacob und Susan Taubes großen Raum ein und zitiert Taubes' Worte, der zu jenen Zeitzeugen gehörte, die erklären, Philip Rieffs Freud-Buch "The Mind of the Moralist" habe in Wirklichkeit Susan Sontag geschrieben: "Ich habe (dem Lektor) gesagt, du seist eine ausgezeichnete Ghostwriterin. Ich wünschte, ich wäre durch deine Bitte um Vertraulichkeit nicht so gebunden! Hast du übrigens auf alle Rechte am Freud verzichtet? Es wäre ein Verbrechen!"

Minutiös rekonstruiert Benjamin Moser, wie es Susan Sontag gelang, zur öffentlichen Stimme zu werden, auf die sich so viele beriefen. Als nach ihrem Tod neue Phänomene entstanden, die nach Interpretation verlangten - stellt er im Epilog fest -, fragten sich viele, wie sie wohl zu diesen stehen würde. "Sie vermissten sie. Nicht weil Susan Sontags Antworten immer richtig gewesen wären, sondern weil sie mehr als irgendein Intellektueller vor ihr und nach ihr die Bedingungen der öffentlichen Debatte bestimmt hatte - sie hatte ihre Zeit zusammengefasst und gegen sie gestanden."

JULIA ENCKE.

Benjamin Moser: "Sontag - Die Biografie". Aus dem Englischen von Haier Kober. Penguin Verlag, 928 Seiten

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.

Besprechung vom 04.10.2020

Besprechung vom 04.10.2020