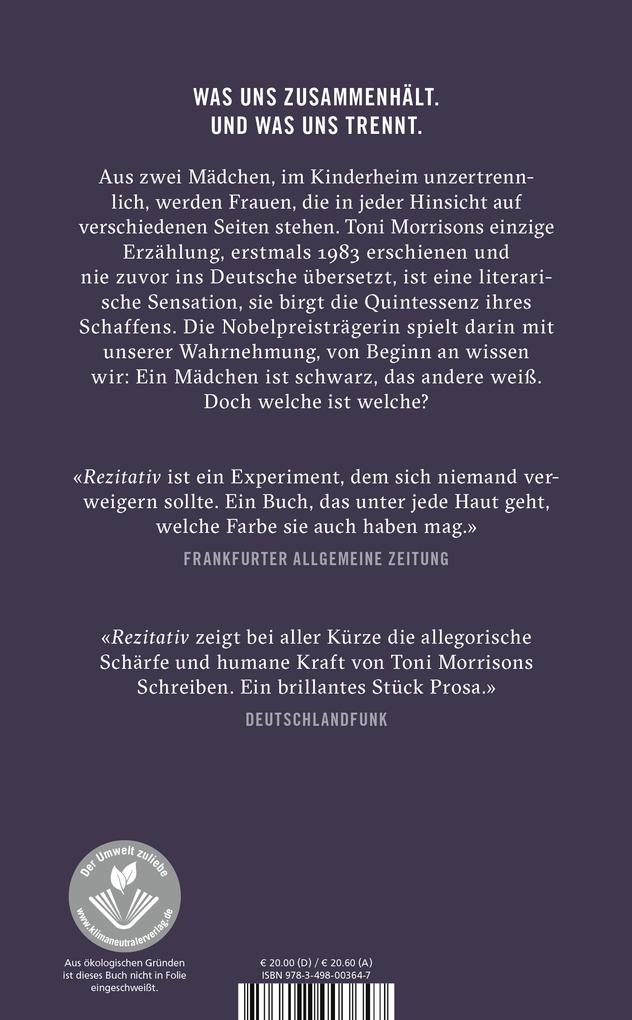

Toni Morrisons einzige Erzählung, Rezitativ, erschien erstmals 1983 und wurde erst 40 Jahre danach ins Deutsche übersetzt. Eine sehr kurze Erzählung, die jedoch definitiv eine Herausforderung für die Leser*innen ist.

Erzählt wird die Geschichte von Twyla und Roberta, zwei Mädchen, die sich im Waisenhaus kennenlernen. Eins der Mädchen ist schwarz, eines ist weiß man erfährt jedoch nie wirklich, welches Mädchen nun welche Hautfarbe hat.

"Schlimm genug, früh am Morgen aus dem eigenen Bett geholt zu werden - aber dann noch an einem fremden Ort festzusitzen, zusammen mit einem Mädchen von ganz anderer Hautfarbe!"

Die beiden Mädchen werden Freundinnen, sind beide Außenseiterinnen im Waisenhaus, da ihre Mütter noch leben. Im Waisenhaus sind sie unzertrennlich, doch als zuerst Roberta das Waisenhaus wieder verlässt, verlieren die beiden sich aus den Augen.

Erst viele Jahre später begegnen sie sich wieder, zufällig, immer wieder; mal in einem Restaurant, im Supermarkt und bei einer Demonstration. Hier wird klar, dass sie auf verschiedenen Seiten stehen und grundsätzlich andere Ansichten haben weiterhin unklar bleibt, wer nun Schwarz und wer weiß ist. Auch ihre Erinnerung an die Zeit im Waisenhaus scheint grundverschieden zu sein.

"Ich hatte sie nicht getreten; ich hatte mich nicht mit den Gar-Girls zusammengetan und diese Frau getreten, aber ich hätte es gewollt. Wir haben zugeschaut, haben nicht versucht, ihr zu helfen, und auch keine Hilfe geholt. Maggie war meine tanzende Mutter. Taub, wie ich glaubte, und stumm. Kein Mensch dadrinnen. Kein Mensch, der hörte, wenn man nachts weinte [...] Und als die Gar-Girls sieht zu Boden drückten und misshandelten, da wusste ich, sie würde nicht schreien, sie konnte es nicht - genau wie ich, und darüber freute ich mich."

"'Ach, Twyla, du weißt doch, wie das damals war: schwarz und weiß. Du weißt doch, wie das alles war.' Aber ich wusste es nicht. Ich dachte, es wäre genau umgekehrt gewesen. [...] Im Howard Johnson bekam man alles zu sehen, und Schwarze und Weiße gingen damals sehr freundschaftlich miteinander um."

Es ist von Anfang an ein Verwirrspiel; ein geschicktes Spiel mit Wahrnehmung und (unbewussten) Zuschreibungen. Auch wenn mich die Geschichte an sich nicht komplett abholen konnte, fand ich diesen Aspekt am interessantesten; wie man gezwungen wird, sich mit seinen Vorurteilen und eigenen Annahmen auseinanderzusetzen.

Das recht lange Nachwort von Zadie Smith fand ich durchaus interessant und hilfreich zum besseren Verständnis bzw. Selbstreflektion.

"Ein Großteil des hypnotischen Sogs der Erzählung entsteht aus der ersten Bedeutung von "typisch": dass etwas charakteristisch ist. Beim Lesen wollen wir die diversen Charakteristika, die uns da gezeigt werden, unbedingt kategorisieren. Nur wie? Meine Mutter tanzte sind die ganze Nacht, und die von Roberta war krank. Also dann, welche Mutter neigt wohl dazu, die Nächte durchzutanzen? Eine schwarze oder eine weiße? Und wessen Mutter ist wohl eher krank? Ist Roberta ein "schwärzere" Name als Twyla? Oder umgekehrt? Und wie sieht es mit der Stimme aus? Twyla ist die Ich-Erzählein, vielleicht neigen wir also der alltagspsychologischen Interpretation, dass sie das schwarze Mädchen sein muss, schließlich ist ihre Autorin schwarz."

"Anderes gesagt, wir hören Twyla sprechen, und wir hören Roberta sprechen, und obwohl sie sich klar voneinander unterscheiden, sind wir doch nicht in der Lage, den einen Unterschied zu entdecken, den wir eigentlich entdecken wollen."

Mein Fazit: Kein direktes Highlight, aber durchaus eine sehr interessante Leseerfahrung zu den Themen Vorurteile, Rassismus und Klassenzugehörigkeit.