Besprechung vom 27.02.2025

Besprechung vom 27.02.2025

Zungenmuttersprache

Im sicheren Fritzland Braunschweiger Wurst fressen? Dmitrij Kapitelman lotet in seinem Roman "Russische Spezialitäten" die absurden Spannungen zwischen einem in Kiew geborenen Deutschen und seinen russlandtreuen Eltern aus.

Ganz kurz schießt einem mitten in der Lektüre dieser Gedanke durch den Kopf: Ist das "Russendisko" für die Gegenwart? Steht die auf den ersten Blick sehr amüsant wirkende Schreibweise des 1986 in Kiew geborenen Dmitrij Kapitelman, der im Alter von acht Jahren als "jüdischer Kontigentflüchtling" nach Deutschland kam, in der Tradition jener Kolumnen und Erzählungen, mit denen der 1967 in Moskau geborene Wladimir Kaminer vor 25 Jahren vielen Hörern und Lesern das Leben von Russlanddeutschen im wiedervereinten Berlin parodistisch näherbrachte?

Wenn der Erzähler in Kapitelmans neuem Roman "Russische Spezialitäten" von seiner Jugend in Leipzig zu Beginn der Neunziger berichtet und vom ersten Volkswagen-Dreitürer seiner Mutter, der "schon damals zu siebzig Prozent aus Lidl- respektive Kaufland-Broschüren bestand" und "zu weiteren zwanzig aus Zigarettenstummeln", könnte man sich kurz zurückversetzt fühlen in Kaminers glossig-kritisch und doch euphorisch geschilderte Nachwendezeit. Bald kann sich die Mutter einen Golf leisten und steht auch später für den Sohn stets "motorisiert bereit", um ihn "aus jeglichen Notlagen" herauszumanövrieren.

Aber dann ändert sich von Satz zu Satz die Stimmung, und man begreift, dass der Vergleich nicht weiter trägt, weil eine ganz andere Zeit angebrochen ist. "Seit der Krieg zwischen uns einen Graben zieht, steige ich dennoch nicht mehr so gern ein. Bei einer neuerlichen Fahrten erklärte Mama rundheraus, dass das Massaker von Butscha Fake sei. Dass Ukrainer das alles inszeniert hätten mit Schauspielern, die sich in den Straßen tot stellen, um gegen Russland aufzuwiegeln. Ich versuche, Distanz zu halten."

Trotz des unüberbrückbaren Grabens, der sich zwischen Mutter und Sohn aufgetan hat, sitzen die beiden auf gewisse Weise noch in einem Boot - und manchmal auch doch wieder zusammen im Auto, weil in Deutschland viele Züge ausfallen. Der Sohn versucht, die neue Wirklichkeit weiter mit Humor zu schildern, auch wenn es bisweilen ein Humor der Verzweiflung ist. Die Mutter schaut während der Fahrt auf dem Handy, das am Armaturenbrett klemmt, russisches Staatsfernsehen. "Im Handyrussland meiner Mutter bereiten sich russische Rekruten auf ihren ersten Fallschirmsprung vor. 'Herr Korporal', fragt einer der verängstigten, blutjungen russischen Kadetten. 'Was, wenn der Fallschirm sich nicht öffnet?' - 'Dann bekommst du anschließend einen neuen.'" Der Erzähler muss eingestehen, dass die Pointe "ja tatsächlich prima" war. Also lächelt er "verhalten und möglichst nicht kriegsrelativierend zurück."

Wie Kapitelman diese Autoszene auf der Kippe zwischen Witz und Schock ausbalanciert und dabei poetisch verdichtet, ist meisterhaft. Es gelingt ihm sogar noch, reportagehaft ein Stück ostdeutscher Wirklichkeit mit zu beschreiben, während die fernere ständig dazwischenfunkt: "Wir biegen auf die A 14 ab, passieren die Kiesgrube Kleinpösna, sächsische Baggerseen und Zementmischer. Und stecken doch tief in Osteuropa."

Zuspitzung ist auch das Prinzip des Werks als Ganzem. In schlaglichtartigen Abschnitten entwirft der Erzähler die Geschichte seiner Familie von der Ankunft in Deutschland um 1994 bis zur Gegenwart. Der Laden für "russische Spezialitäten", den sie für einige Jahre gemeinsam in Leipzig betrieben hat und der dem Buch den Titel gibt, wird vom verbindenden Ort zum Brennpunkt einer Entfremdung: Denn während zunächst noch Wodka und Krimsekt, nowosibirische Pelmeni und ukrainischer Kwas unter einem Dach und auf einer Theke zusammenpassen, wird dies mit den wachsenden Spannungen zwischen Russland und Ukraine plötzlich fragwürdig.

Fühlte der Erzähler sich als jugendlicher Verkäufer in jenem Laden noch "wie ein historisch-slawischer Pfandautomat", in den die ostdeutschen Kunden übrig gebliebene Nostalgie einwerfen und dafür "ewige Einheit" mit Russland zurückerhalten, zeigt sich mit seinem Älterwerden bei der Reibung an russischen Produkten immer stärker seine ukrainische Identität, und er erkennt die "unerträglich sinnlose Tragödie, die Russland in mein Geburtsland gebracht hat".

Das führt dazu, dass er im zweiten Teil des Buches nach Kiew reist, mitten im Krieg. Dass er dies kann, ohne zur Armee eingezogen zu werden, verdankt sich seinem deutschen Pass, macht aber die ukrainische Grenzbeamtin wütend: "Warum soll der im sicheren Fritzland Braunschweiger Wurst fressen! Und wir vergehen hier!" Die Kommunikation mit den russlandtreuen Eltern hingegen nimmt bisweilen groteske Züge an: "Hallo Mama, der Massenmörder, den Du unterstützt, hat mich nicht mitvernichtet. Gehe gleich georgisches Zazivi-Hühnchen essen."

Das heikelste Thema des Romans ist die Sprache. Während der Erzähler sich ukrainisch fühlt, bezeichnet er seine Muttersprache als Russisch, und als er in der Ukraine Freunde fragt: "Also musstet ihr eure eigene Muttersprache vergessen?", womit er Russisch meint, herrscht kurz Grabesstille. Einer antwortet dann, er habe vor zwei Jahren selbst noch kein Ukrainisch gekonnt. Aber inzwischen ekle ihn das Russische an. Als "vermaledeite Zungenmuttersprache" bezeichnet der Erzähler es deshalb.

Das Ziel der Reise, nämlich seine Mutter von der Absurdität russischer Propaganda zu überzeugen mit Berichten und Bildern aus eigener Anschauung, scheitert leider auf absurde Weise. Nach einem Besuch in Butscha sitzt der Erzähler in Kiew, als es einen Luftangriff gibt. Im Bunker geht das Licht aus, aber das Handy hat Empfang. Die Mutter schreibt aus Deutschland, es bestehe "keine richtige Gefahr", denn "Russland beschießt ja ausschließlich militärische Ziele". Der Sarkasmus von Dmitrij Kapitelmans kurzem, aber abgrundtiefem Roman ist bisweilen so stark, dass er kaum auszuhalten ist. Da hilft auch ein halbversöhnlicher Schluss mit einem weiteren Schuss verzweifeltem Humor nicht viel. JAN WIELE

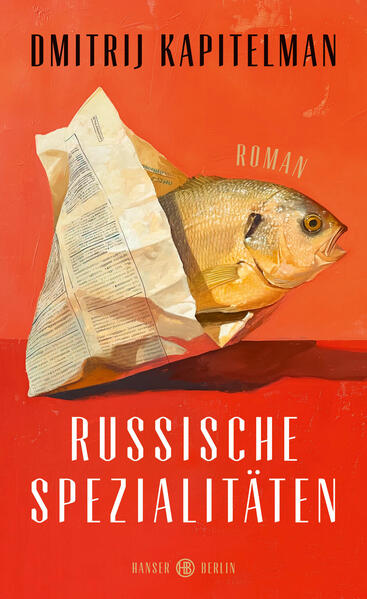

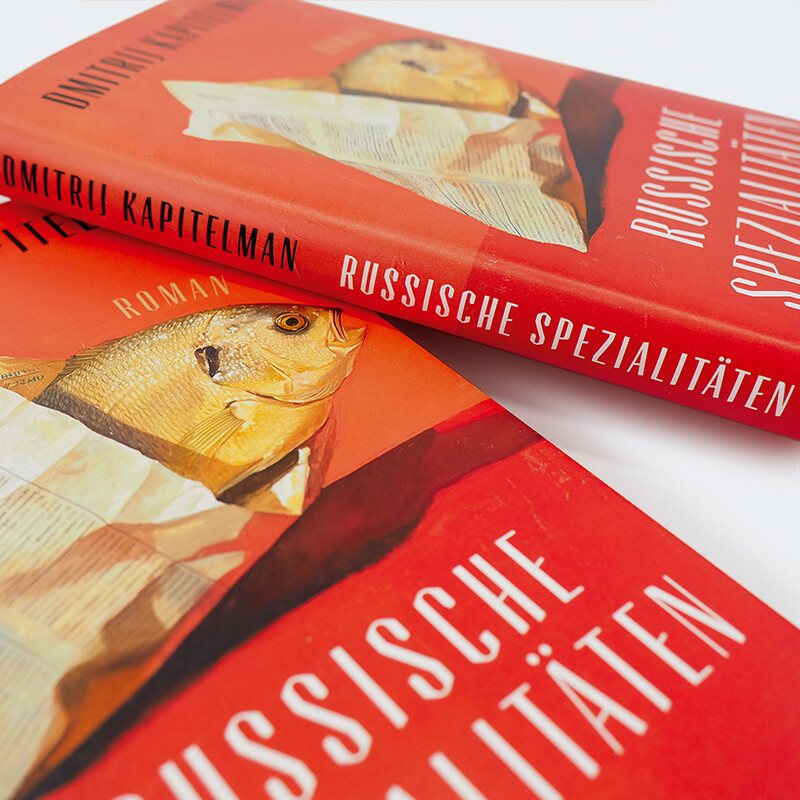

Dmitrij Kapitelman:

"Russische Spezialitäten".

Roman.

Hanser Berlin Verlag,

Berlin 2025.

184 S., geb

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.