Besprechung vom 28.10.2025

Besprechung vom 28.10.2025

Manifest für Zombies

Anne de Marckens lyrischer Debütroman "Es währt für immer und dann ist es vorbei" meditiert über die Trauer der Untoten.

Die Welt der Lebenden ist gespickt mit Propheten, die eines Tages auf dem prall gefüllten Marktplatz eine Orangenkiste umdrehen, sich daraufstellen und lauthals ihre neue Heilslehre verkünden. Im Reich der Untoten läuft das ähnlich, bloß dass der sendungsbewusste Mitchem einen tragbaren Beistelltisch als Podium bevorzugt. Sein Lieblingsthema ist der unstillbare Hunger, den er als Essenz des untoten Daseins identifiziert. Als Mitchems Redebedarf wieder einmal groß ist, beginnt seine Predigt zunächst holprig: mit zu vielen rhetorischen Fragen. Bis der Nachdruck der Wortgewalt die versammelte Zombiegemeinde dann doch von den Stühlen reißt, sich ihm reihenweise ausgestreckte Arme entgegenrecken.

Die Ich-Erzählerin in Anne de Marckens Debütroman "Es währt für immer und dann ist es vorbei" beobachtet den aufkeimenden Kult mit Unbehagen: "Was kommt zuerst, ein Anhänger oder eine Religion?" Den Hunger auf menschliches Fleisch als ontologische Sinnstiftung lehnt sie ab, vielmehr verspürt sie überwältigende Appetitlosigkeit, was bei trauernden Kreaturen ja nicht selten vorkommt. Wie allen Untoten fehlt dieser Frau die selbstvergewissernde Erinnerung an das eigene Vorleben, bereits ihr Name fällt ihr nicht ein. Einen frei erdachten will sie anders als Mitchem oder die zu Unterscheidungszwecken durchnummerierten Janices 1-3 nicht annehmen. In den Flashbacks, die sich nach Art der mémoire involontaire unbewusst einstellen, flackern lediglich Bruchstücke aus der Vergangenheit auf. Es sind Kindheitserlebnisse oder Szenen aus einer glücklicheren Zeit mit einem ebenfalls namenlosen, qualvoll vermissten Du, dessen Schicksal ungeklärt bleibt.

Auf der Suche nach allem, was sie verlor, aber nicht loslassen kann, zieht es die Erzählerin westwärts durch die postapokalyptischen USA: "Ich komme in eine kleine Stadt, die aussieht wie ein durchwühlter Flohmarkt. In den rasch verwildernden Vorgärten liegen Möbel verstreut, in den zerbröckelnden Einfahrten, auf der Straße. Bettrahmen und Matratzen. Schränke mit herausgerissenen Schubladen. Sofas und Sessel mit durchnässten, eingesunkenen Polstern. Couchtischchen mit aufgeborstenem Anstrich. Küchentische, Küchenstühle." Was genau geschehen ist, welche Katastrophe die Menschheit dreiteilte in Lebende, Verstorbene und Untote, verschweigt der Text.

Ansonsten macht dieser poetisch- verdichtete Bericht einige Deutungsangebote. Das beginnt beim Leitmotiv der Verlusterfahrung, gleich zu Beginn verliert die Erzählerin einen Arm. Mit auf ihre Wanderschaft nimmt sie dafür eine mumifizierte Krähe - nicht zufällig ein Empathietier -, die sie in ihrem hohlen Brustkasten verbirgt, als Substitut für ein fehlgeborenes Kind. Und da es permanent Richtung Westen geht, lässt sich das Ganze leicht auch als Allegorie auf die Vereinigten Staaten lesen, als Land voller Zombies, will meinen: Abgehängter, Fentanyljunkies und Obdachloser, das in Nostalgie versinkt.

Was das schmale Büchlein jedoch besonders macht, liegt weniger an seinem Anspielungsreichtum. Wie schon im intermedialen Erstling "The Accident" (2020), den Anne de Marcken selbst als "fragmentary, lyrical thing" beschreibt, wählt sie auch in ihrem Roman einen sehr form- und sprachbewussten Zugang, um über das Wesen der Trauer zu meditieren. Ellipsen und kurze Absätze setzen eindrückliche Akzente, während eine listenhafte Katalogisierung der Umwelt die Liebe zu all den Details verrät, die es wenigstens in Worten zu bewahren gilt: "Wespennester unterm Dachvorsprung. Brombeeren, Clematis und Waldreben überwachsen die Gartenpforten, die Bäume und die Stromleitungen, von denen Schuhpaare baumeln. Schuhe, die jemandem von den Füßen gezogen wurden, nehme ich an." Für den tiefgründigen Stilwillen erhielt Anne de Marcken, die als Künstlerin und Kleinverlegerin abseits der Metropolen in Washington State lebt, den Ursula K. Le Guin Prize for Fiction. In Clemens J. Setz hat die deutschsprachige Übersetzung nun einen hervorragenden Mediator gefunden, der ungezwungen und präzise die Bilder und den Ton trifft.

Ins Zombiegenre bringt "Es währt für immer und dann ist es vorbei" auch theoretisch viel frischen Wind. Denn De Marcken deutet die Figur in ungewohnter Weise, nämlich emotional fragil und im Gegensatz zu den triebhaft gleichgeschalteten Horden der Blockbuster als vereinzeltes, gar einsames Subjekt, das sich weigert, nur zu vegetieren. Der gedankenschweren Heldin geht es stattdessen um Vergangenheitsbewältigung und Identitätskonstruktion - was die den sieben kurzen Kapiteln vorangestellten Mottos unterstreichen, stammen sie doch von Fernando Pessoa, Italo Calvino oder Hélène Cixous.

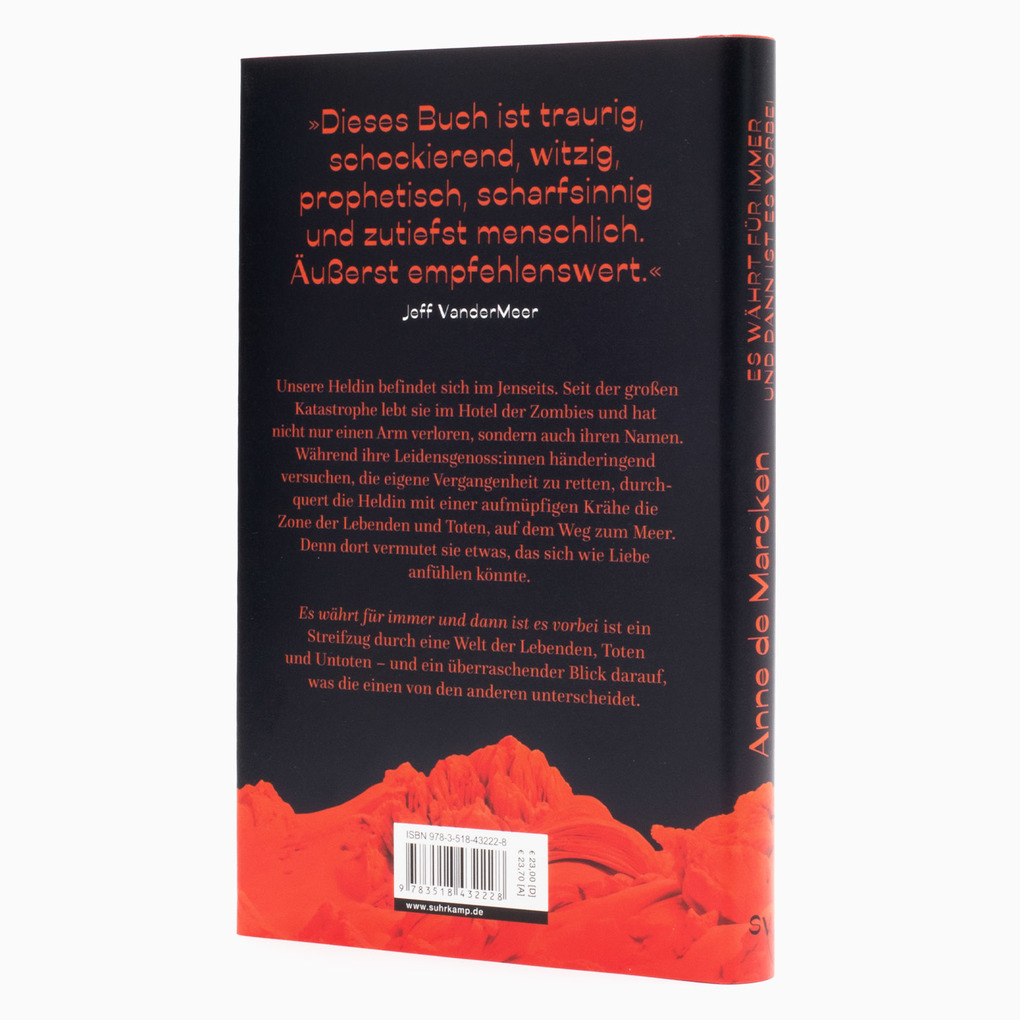

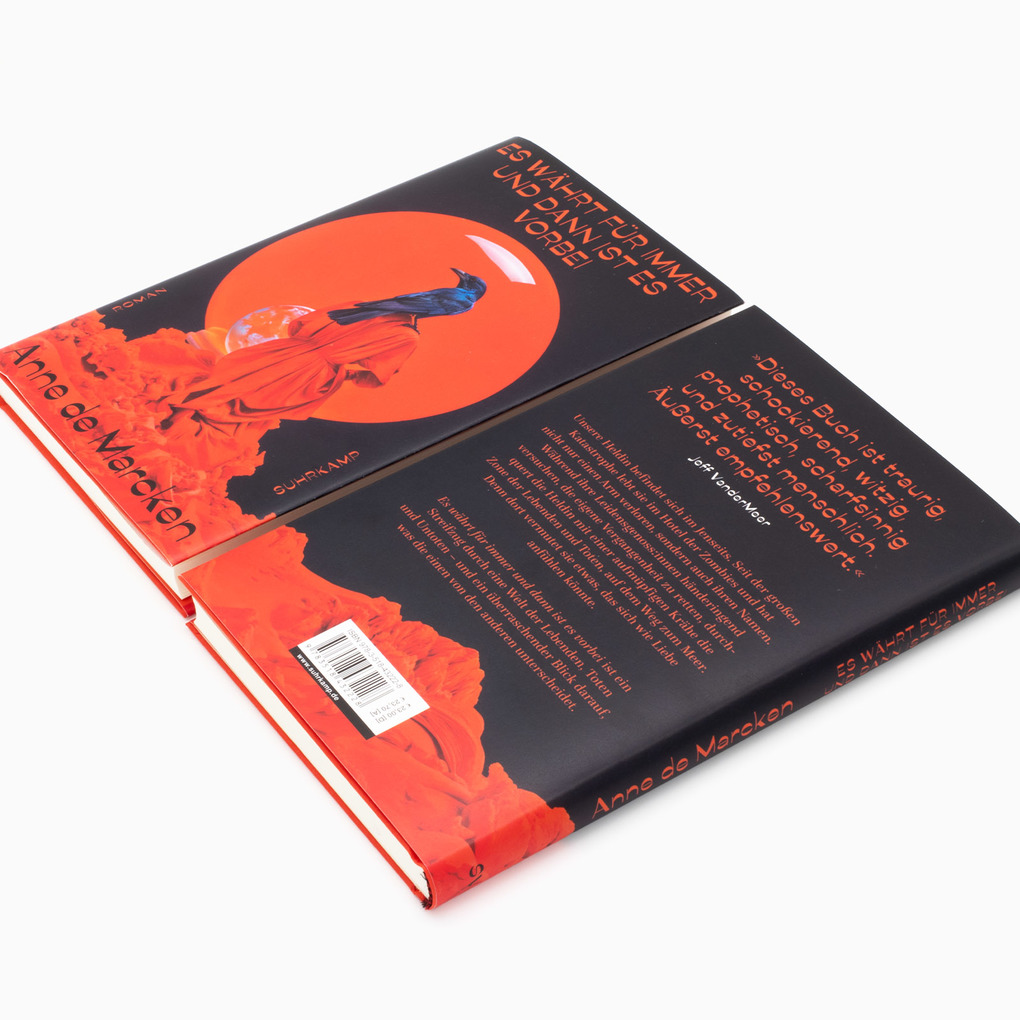

Der Name Donna Haraway hingegen fällt nicht, dabei stellt De Marckens Roman offenkundig eine Antwort auf ihr bekanntes "A Cyborg Manifesto" von 1985 dar. Haraway hatte in diesem feministischen Essay ideenreich für Cyborgs als "zerlegtes und neu zusammengesetztes, postmodernes kollektives und individuelles Selbst" geworben. Es ging ihr um Vernetzungsstrategien und die biotechnologische Erweiterung des Körpers. Anne de Marcken lehnt sich mit ihrer Zombie-Interpretation daran an, stellt die Argumentation aber auch auf den Kopf. Ihr Buch handelt nicht vom Zugewinn, sondern vom Verlust; anstelle von Hoffnung verströmt es Melancholie. Das aber tatsächlich so reichhaltig, wie das Lob des Fantasy-Autors Jeff VanderMeer es auf dem Buchrücken beschreibt: "traurig, schockierend, witzig, prophetisch, scharfsinnig, und zutiefst menschlich". MAXIMILIAN MENGERINGHAUS

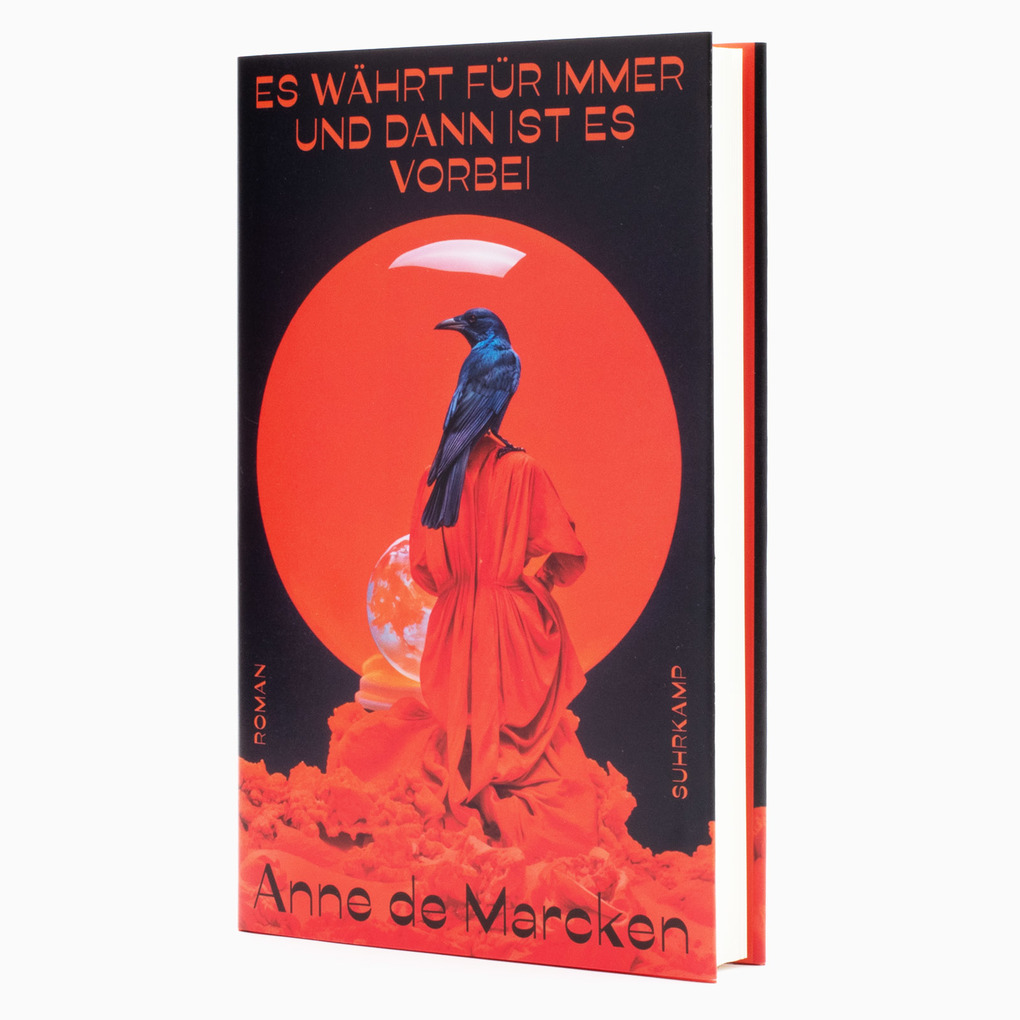

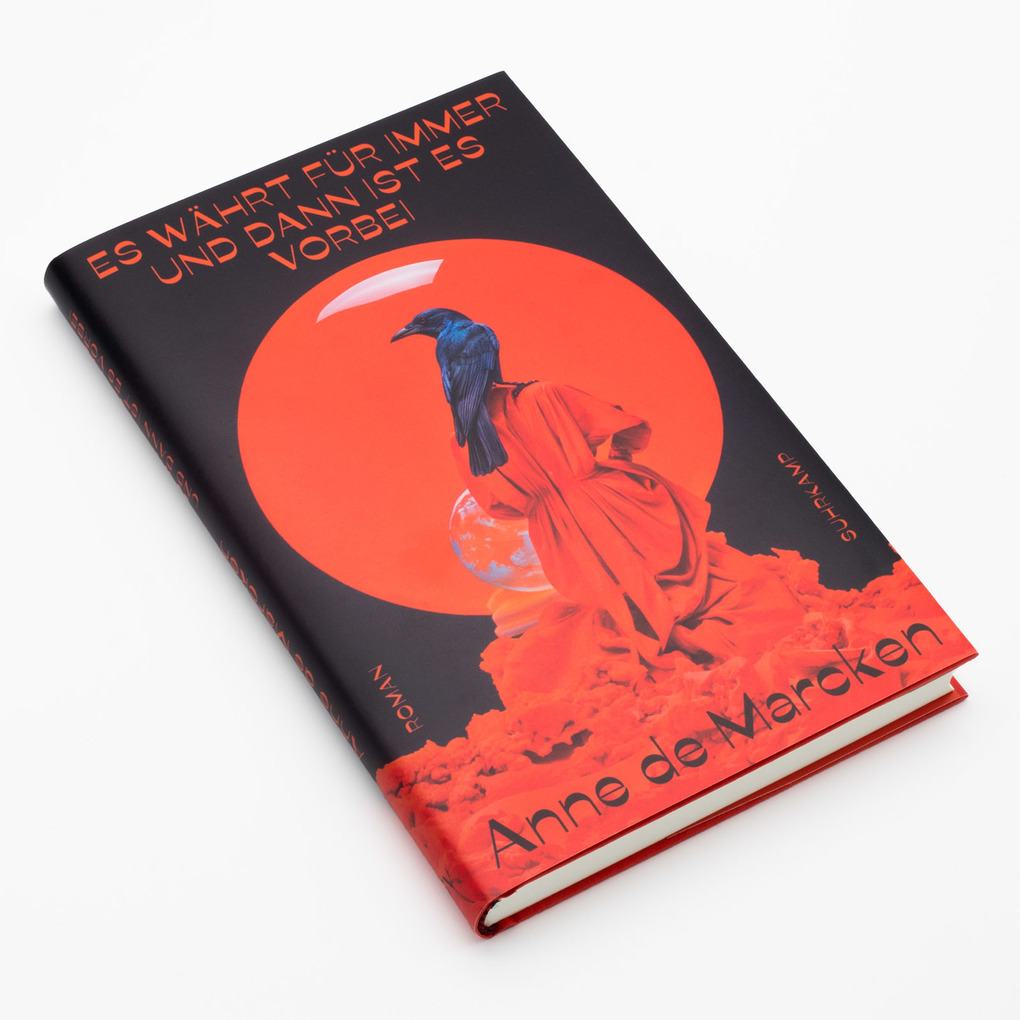

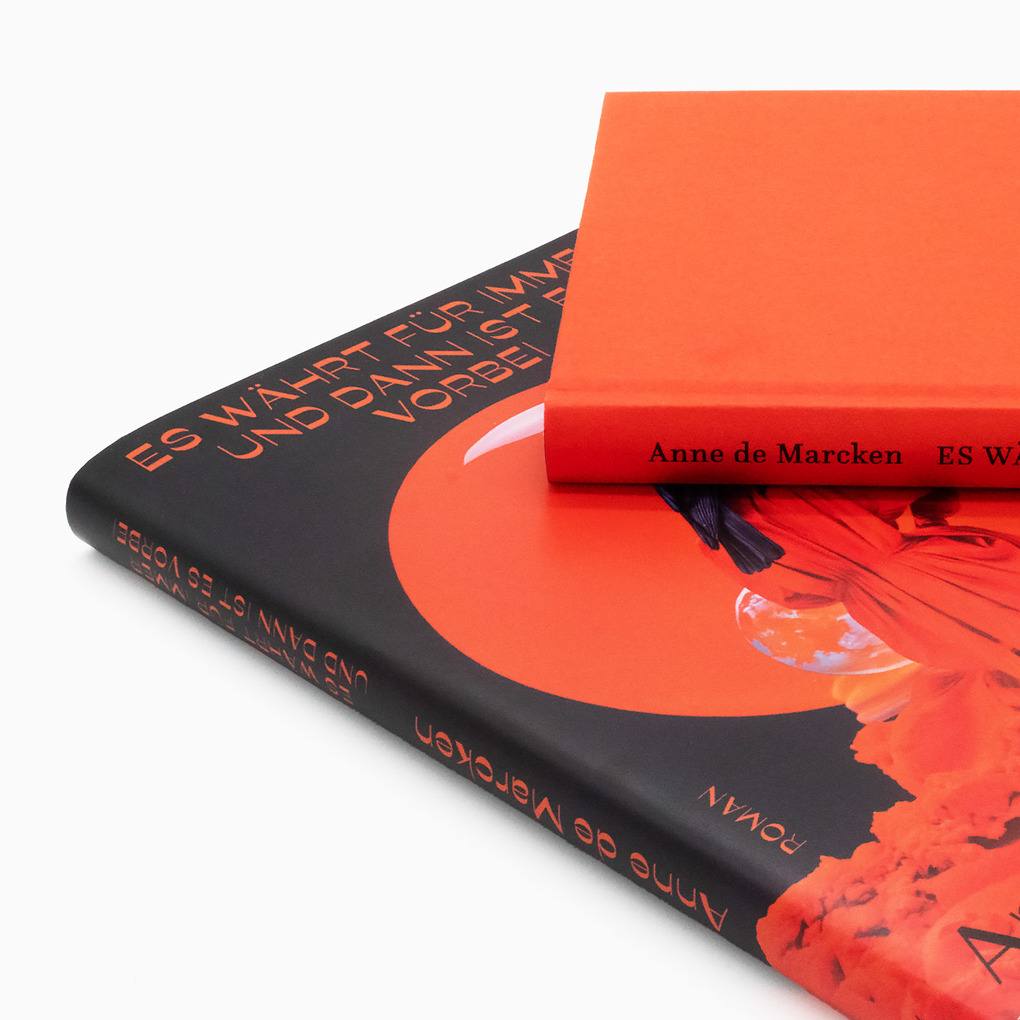

Anne de Marcken: "Es währt für immer und dann ist es vorbei". Roman.

Aus dem Englischen

von Clemens J. Setz.

Suhrkamp Verlag,

Berlin 2025.

151 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.