Zustellung: Di, 19.08. - Do, 21.08.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

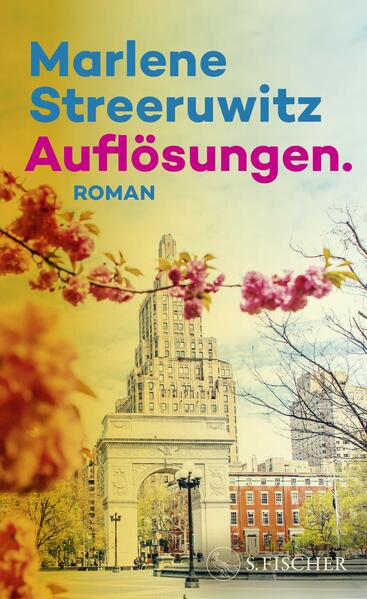

Marlene Streeruwitz' Roman »Auflösungen. « entwirft ein Bild des heutigen New York

New York im März 2024, wenige Monate vor der Wiederwahl Donald Trumps. Die Wiener Lyrikerin Nina Wagner hat die Sorgen um den richtigen Umgang mit ihrer Tochter und die Lügen ihres Ex-Mannes in Wien zurückgelassen und unterrichtet für ein Semester an einer New Yorker Universität.

Doch die Umstände in den USA haben sich mit der Pandemie weiter zugespitzt. Die Freunde sind einem noch schärferen Lebenskampf ausgesetzt, und alle Kultur droht verdrängt zu werden.

»Auflösungen. « ist ein Nachruf auf verloren gegangene Wünsche und die Bestandsaufnahme zerstörter Hoffnungen.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

28. Mai 2025

Sprache

deutsch

Untertitel

New York.

3. Auflage.

Auflage

3. Auflage

Seitenanzahl

411

Autor/Autorin

Marlene Streeruwitz

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

454 g

Größe (L/B/H)

208/135/38 mm

ISBN

9783103971996

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Marlene Streeruwitz [. . .] schreibt weiterhin die lässigsten, individuellsten Romane weit und breit. Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau

[. . .] dieser wahrnehmungssatte und rasante New-York-Roman [ist] das beste Beispiel dafür, dass der Widerspruchsgeist der Marlene Streeruwitz die melancholischen Einsichten im ungebremsten Darstellungsfuror überlebt. Andrea Köhler, Die Zeit

Mit Auflösungen ist Streeruwitz ein Roman gelungen, der politische Sachlagen mit den persönlichen Gegebenheiten ihrer Heldin geschickt miteinander verwebt. Andreas Puff-Trojan, Münchner Merkur

Wie so oft gelingt es Marlene Streeruwitz [. . .] meisterinnenhaft, das Innenleben ihrer Protagonistin erfahrbar zu machen. Frauke Steffens, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Nach jeder Unterbrechung der Romanlektüre [. . .] ist es wie ein Nachhausekommen, wenn man »Auflösungen« wieder zur Hand nimmt. Gerrit Bartels, Tagesspiegel

[. . .] Streeruwitz [ist] ein Roman gelungen, der politische Sachlagen mit den persönlichen Gegebenheiten ihrer Heldin geschickt zusammenführt und miteinander verwebt. Andreas Puff-Trojan, Österreichischer Rundfunk, Ö1 (Ex libris)

[. . .] soghaft Karin Waldner-Petutschnig, Kleine Zeitung

Streeruwitz Buch ist kein Trostbuch, aber ein aufrichtiges. Und darin liegt seine Schönheit. Vorarlberger Nachrichten

Wie schafft es Marlene Streeruwitz bloß, immer exakt da zu sein, wo die Welt gerade ist? Barbara Beer, Kurier

Es ist ein Buch, wie es aktueller nicht sein könnte Welf Grombacher, Südkurier

Der Roman ist wie eine Wanderung durch unwegsames Gelände: Am Ziel angekommen, gibt es dieses Gefühl, etwas Besonderes erlebt zu haben. Andrea Zuleger, Aachener Zeitung

[. . .] eine musikalische Sprache, die bleibt im Ohr. Andrea Zuleger, Auslese (Aachener Zeitung)

Ein eigenwilliger Stil, der [. . .] einen Sog entwickelt. Beate Rottgardt, Ruhr Nachrichten

Ein Roman mit großer Sogwirkung. ORF ZiB

Es ist sprachlich so fragil und intellektuell so anregend, dass es uns wirklich die Grundprobleme unserer modernen Verfasstheit [. . .] zeigt. Frank Dietschreit, rbb radio 3

[. . .] eine Feier des Flanierens und Beobachtens, eine Hommage auf eine berauschende Großstadt. vol. at

[. . .] dieser wahrnehmungssatte und rasante New-York-Roman [ist] das beste Beispiel dafür, dass der Widerspruchsgeist der Marlene Streeruwitz die melancholischen Einsichten im ungebremsten Darstellungsfuror überlebt. Andrea Köhler, Die Zeit

Mit Auflösungen ist Streeruwitz ein Roman gelungen, der politische Sachlagen mit den persönlichen Gegebenheiten ihrer Heldin geschickt miteinander verwebt. Andreas Puff-Trojan, Münchner Merkur

Wie so oft gelingt es Marlene Streeruwitz [. . .] meisterinnenhaft, das Innenleben ihrer Protagonistin erfahrbar zu machen. Frauke Steffens, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Nach jeder Unterbrechung der Romanlektüre [. . .] ist es wie ein Nachhausekommen, wenn man »Auflösungen« wieder zur Hand nimmt. Gerrit Bartels, Tagesspiegel

[. . .] Streeruwitz [ist] ein Roman gelungen, der politische Sachlagen mit den persönlichen Gegebenheiten ihrer Heldin geschickt zusammenführt und miteinander verwebt. Andreas Puff-Trojan, Österreichischer Rundfunk, Ö1 (Ex libris)

[. . .] soghaft Karin Waldner-Petutschnig, Kleine Zeitung

Streeruwitz Buch ist kein Trostbuch, aber ein aufrichtiges. Und darin liegt seine Schönheit. Vorarlberger Nachrichten

Wie schafft es Marlene Streeruwitz bloß, immer exakt da zu sein, wo die Welt gerade ist? Barbara Beer, Kurier

Es ist ein Buch, wie es aktueller nicht sein könnte Welf Grombacher, Südkurier

Der Roman ist wie eine Wanderung durch unwegsames Gelände: Am Ziel angekommen, gibt es dieses Gefühl, etwas Besonderes erlebt zu haben. Andrea Zuleger, Aachener Zeitung

[. . .] eine musikalische Sprache, die bleibt im Ohr. Andrea Zuleger, Auslese (Aachener Zeitung)

Ein eigenwilliger Stil, der [. . .] einen Sog entwickelt. Beate Rottgardt, Ruhr Nachrichten

Ein Roman mit großer Sogwirkung. ORF ZiB

Es ist sprachlich so fragil und intellektuell so anregend, dass es uns wirklich die Grundprobleme unserer modernen Verfasstheit [. . .] zeigt. Frank Dietschreit, rbb radio 3

[. . .] eine Feier des Flanierens und Beobachtens, eine Hommage auf eine berauschende Großstadt. vol. at

Besprechung vom 15.07.2025

Besprechung vom 15.07.2025

Abgesang auf eine unbekannte Großstadt

Einfach mal aussteigen: Warum wirkt Marlene Streeruwitz' New-York-Roman so realitätsfern?

Von Frauke Steffens, New York

Da läuft eine Wienerin Mitte fünfzig durch New York, und die Verwerfungen ihres Lebens und Innenlebens spiegeln sich in einer Stadt, die karg ist und gesichtslos und nicht mehr die, die sie aus jüngeren Jahren kennt. Wie so oft gelingt es Marlene Streeruwitz in ihrem neuen Roman "Auflösungen. New York" meisterinnenhaft, das Innenleben ihrer Protagonistin erfahrbar zu machen. Das Buch packt, wo es die Seelenqual unerfüllter Wünsche im mittleren Alter in fragmentarische Sätze kleidet und wo es die Absurdität manch sexueller Erfahrung plastisch macht - wie treffend das ist, sah man zum Beispiel an der Verwendung von Begriffen wie "obszön" und "ordinär" bei einem männlichen Radio-Rezensenten.

Um die Wahrheit gehe es ihr in der Literatur, sagte Streeruwitz in einem Interview. Von "Jessica, 30" bis zu dieser Figur, der Lyrik-Dozentin Nina Wagner, hat sie es fabelhaft verstanden, Innenleben und Struktur gegeneinander krachen zu lassen. Aber diesmal gibt es einen Wermutstropfen, der den Genuss ein wenig stört. Die Autorin erklärt nämlich in mehreren Interviews, das Buch sei auch gemeint als Abschied von, gar Abgesang auf New York. Der Roman, der in einem nicht sehr großen Planquadrat ums Deutsche Haus der New York University spielt, mit gelegentlichen Ausflügen nach Midtown oder Chelsea, soll stehen für das Ende einer ganzen Welt, besser, einer "Kultur". Die Stadt, die sie dreißig Jahre lang gern besucht habe, finde sie nicht wieder, ja, sie wolle erst mal nicht wiederkommen, sagte Streeruwitz. Trump, die Immobilienspekulanten und explodierenden Mieten, die Dominanz der "trust fund kids", die sich für nichts interessieren - nicht für Kultur, Bewegung, Veränderung jedenfalls, es sei alles nur noch furchtbar. Ja, es sei gar keine Energie mehr auf den Straßen, das Tempo, das einen früher mitgerissen habe, einfach völlig weg. New York habe sich in eine "Pensionistenstadt" verwandelt, eine entsetzliche "Schlenderpartie" sei es, weil alle nur auf ihr Handy schauten, so grantelte Streeruwitz jüngst im Radio.

Als Zustand einer Romanfigur, der sich im Außen zu spiegeln scheint, funktioniert so etwas wunderbar. Die Stadt wird wegen dieses Innenlebens zur etwas surrealen Kulisse, denkt man als lesende Anwohnerin. Deswegen kauft man der Autorin auch die albtraumhafte Einreiseszene in La Guardia ab, dem Flughafen, der schon seit den Fünfzigerjahren keine "Immigration"-Abfertigung internationaler Ankünfte mehr macht, von dem aus Ninas Taxi nach einer solchen Strapaze aber in die unfreundliche Betonkulisse aufbricht. Doch wie kommt es, dass das kleine Planquadrat um den Washington Square, und dass überhaupt Manhattan gleich als Inbegriff einer untergegangenen Kultur herhalten muss? Jeder hängt an seiner Bubble, New Yorker vielleicht noch mehr als andere Leute. Aber spätestens seit 1967, seit "Goodbye to All That" von Joan Didion, wissen wir auch, dass man sich elegant der eigenen Bubble bewusst werden kann. Didion verstand, dass ihr Fertigsein mit New York ihr individuelles Problem, nicht das Problem der Stadt war. Sie sah sich aus dem Teich, in dem sie schwamm, ihrer Nische aus (weißer) Society, Cocktailempfängen und Ausstellungen, herausgewachsen.

Das Herausaltern aus einer Bubble aus Erlebnissen, Menschen, Liedern, es passiert uns allen. Aber natürlich findet man die Energie und die Kultur immer noch, wo man sie sucht - vielleicht nicht immer in Manhattan, vielleicht in kleinen Jazzklubs in Bed-Stuy, vielleicht zwischen Familien, die in Little Haiti den ganzen Sommer über Partys auf der Straße feiern, vielleicht in Galerien abseits der ausgetretenen Pfade, in experimentellen Theatern - aber das ist vielleicht alles keine Kultur im Sinne der vermeintlich untergegangenen, die Streeruwitz meint, die, in der man als europäische Intellektuelle irgendwie richtig was galt.

Natürlich stimmt es auch nicht, dass sich niemand mehr die Stadt leisten kann, der nicht reich ist. Es ist nur nicht jeder mit über vierzig bereit, in einer kleinen WG in Flatbush zu leben. Ein Social-Media-Spruch erinnert uns daran, dass wir, wenn wir mit dieser Phase fertig sind, über den Spaß derer, die nach uns kommen, nicht so viel granteln müssen: "Just because you don't get the pizza slice at 4 a.m. after dancing all night any more does not mean no one else is doing it." In New York ist das Klagen zwar ein gemeinsamer, verbindender Sport: das Wetter, die Subway, Hizzoner (umgangssprachlich für "his honor", den Bürgermeister) und all die Läden, die es nicht mehr schaffen, ihre Miete zu bezahlen.

Untröstlich kann man mit Recht sein über die Verluste der letzten Jahre, nie hinwegkommen über den Jazzladen, der die ganze Pandemie über jeden Tag Musiker ins Fenster stellte, oder den uralten Heavy-Metal-Schuppen in Greenpoint, der in Raten starb. Und man kann, natürlich, Schlaf verlieren über die politische Lage und die Frage, ob wir uns mit Spaß betäuben. Aber die Energie, sie ist immer zu finden, nicht zuletzt dort, wo die Menschen gar nicht die Möglichkeit haben, stattdessen in Wien oder in Berlin zu leben - oder, wie Streeruwitz in einem Interview sagte, ihre Freunde in Zukunft anstelle von Manhattan eben in Paris zu treffen.

Und besonders die Vorstellung, dass man die kulturelle Lage New Yorks am Zustand und vermeintlichen Sterben einer kleinen europäisch orientierten Szene messen soll, hat in einer Stadt mit 31 Prozent Weißen und achthundert gesprochenen Sprachen ihre eigene Komik. "Sie hatte sich auch schon in Brooklyn gefunden", heißt es an einer Stelle im Roman - Nina hat ihre Subwaystation verpasst. Einfach mal aussteigen, möchte man vorschlagen.

Marlene Streeruwitz:

"Auflösungen. New York".

Roman.

Verlag S. Fischer,

Frankfurt am Main 2025.

416 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

am 14.07.2025

Ein Nachdenken zu den in Auflösung befindlichen Werten

Im März 2024: Nina Wagner ist Lyrikerin, lebt in Wien und ist für eine Gastdozentur nach New York gereist, da sie in der Vergangenheit NY regelmäßig besuchte und Abstand zu ihrem Leben zu gewinnen suchte.

Zu Hause in Wien gibt es unterschiedliche Krisen, denen sie für eine Weile den Rücken kehren möchte. Die erwachsene Tochter Franzi hat den trinkenden Vater Georg bei sich aufgenommen und kümmert sich um ihn dies empfindet Nina als Loyalitätsbruch. Von Georg ist Nina, dem hohen Beamten aus dem Innenministerium, der Alkoholiker ist, mittlerweile geschieden.

In New York trifft sie Bekannte von früher, schlendert durch Straßen und erinnert sich an die Zeit vor der Pandemie, wo noch alles anders war. Ihr New York. Das war vor der Pandemie gewesen. Davon war nicht sehr viel übrig (S. 225). Jetzt ist alles in Auflösung. New York hat sich verändert. Das New York wie sie es kannte, gibt es nicht mehr. Homeless People überall. Und Müll, damit einhergehend Ratten auf den Straßen ein Krieg der kaum zu gewinnen ist.

An der Uni gibt es Vorschriften, was über Israel, Gaza und die Ukraine gesagt werden darf. Es muss alles politisch korrekt sein, am besten man schweigt zu diesen Themen.

In New York laufen die Prozesse gegen Donald Trump, die sie mit Spannung verfolgt. Kandidiert er doch wieder für das Amt des und Präsidenten? Die Chancen stehen nicht schlecht, dass er wiedergewählt wird.

In ganz viele Facetten beobachtet Nina Wagner, wie sich New York verändert, auflöst.

Der Roman ist in zwei Teile gegliedert, wobei der erste Teil großartig ist. Da war ich der Meinung, es ist das Buch zur Stunde. Der zweite Teil konnte mich dann nicht mehr ganz so überzeugen: Nach einem Überfall, bei dem Nina sich Kopfverletzungen zuzieht, wird sie ins Krankenhaus gebracht. Sie flüchtet von dort, streunt durch die Straßen, trifft auf Menschen, mit denen sie auch nach Hause geht und von dort weiterzeiht. Immer wieder versucht sie vergeblich ihre Tochter Franzi zu erreichen, die ihren Vater sucht.

Alles in allem ein sehr lesenswerter Roman. Der Ductus der Gedanken wird im Satzbau sehr gut nachgebildet. Über die politische unzuverlässige Lage wird großartig nachgedacht.