Besprechung vom 12.07.2025

Besprechung vom 12.07.2025

Eine Komödie aus dem Warschauer Ghetto?

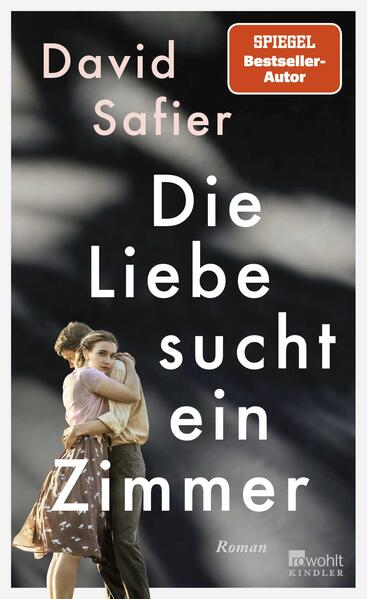

David Safiers Roman "Die Liebe sucht ein Zimmer" greift einen historischen Stoff auf - und weckt Interesse an seinen dramatischen Hintergründen

Er war einer der aufkommenden Stars der polnisch-jüdischen Kulturszene im Vorkriegs-Warschau, ein Dramatiker, Satiriker, Autor von Liedtexten, Scherzgedichten, humorvollen Sketchen und Monologen und zudem künstlerischer Leiter zweier Kabaretts. Nicht anders war es während seiner Zeit im Ghetto; auch dort war Jerzy Jurandot, so sein Name, eine allgemein bekannte Persönlichkeit, zumal er auch dort zwei Revue-Theater leitete - zuerst das "Melody Palace" und dann das "Femina", die beliebteste der fünf Bühnen, die es im Ghetto gab. Vor dem Krieg als Kino gebaut, konnte es neunhundert Zuschauer beherbergen und war um die Vollbelegung des Saals trotzdem nie verlegen, außer vor der Vorstellung hatte es eine Razzia oder ein sonstiges Erschwernis gegeben. Unter "normalen" Umständen kamen Jurandot, der gleichzeitig der einzige Autor des Theaters war, und sein künstlerischer Partner, der Komponist Iwo Wesby, mit dem Schreiben kaum hinterher, denn das Publikum verlangte ständig nach Neuem und die Stücke, die oft Adaptionen bekannter Operetten oder Komödien waren, wurden nie länger als zwei Wochen gespielt.

Ein besonderer Erfolg war "Die Liebe sucht ein Zimmer", eine Musikkomödie, die sich um zwei Ehepaare dreht, denen versehentlich dieselbe Wohnung zugeteilt wird; sie hatte im Januar 1942 Premiere und basierte auf dem Theaterstück "Die Quadratur des Kreises" des sowjetischen Autors Walentin Katajev, nur wurde sie von Jurandot in das überfüllte Ghetto verlegt. Wenige Monate später sollten die Deportationen der etwa 460.000 Bewohner nach Treblinka beginnen, zu dem Zeitpunkt wusste es aber noch niemand, und die Zuschauer versuchten sich so gut wie möglich zu amüsieren, dankbar für die Anstrengungen der Schauspieler, sie mit ihrem Spiel und Gesang wenigstens für zwei Stunden den Hunger, die Kälte, die zunehmenden Schikanen und den überall lauernden Tod vergessen zu lassen.

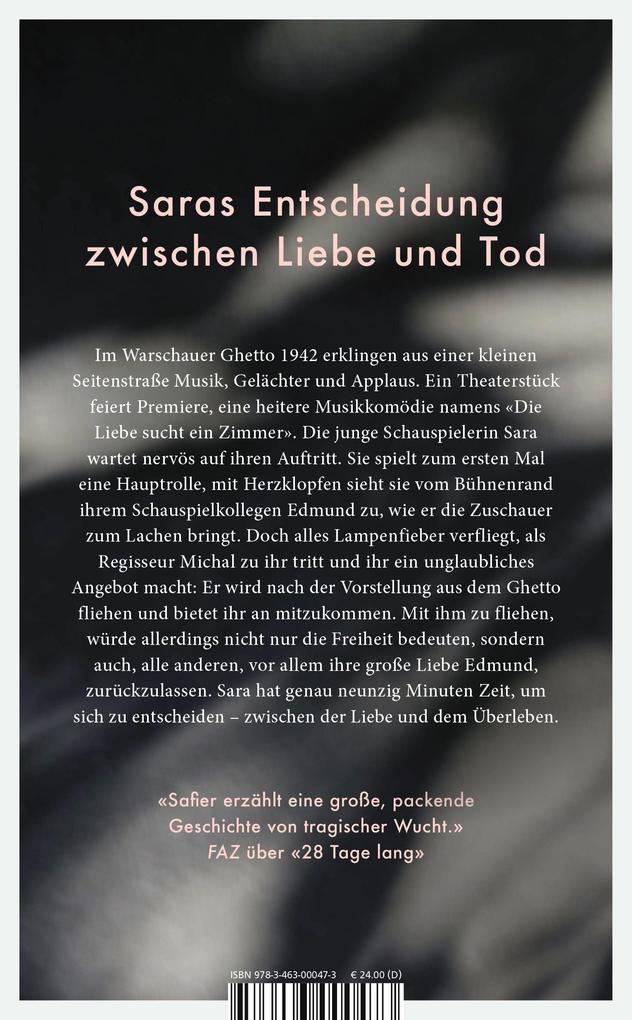

Auf dieser Komödie eben basiert der gleichnamige Roman des Bestsellerautors David Safier; er erfuhr von ihr 2014 während einer Pressetournee zu seinem damals erschienenen Roman "28 Tage lang", der vom Aufstand im Warschauer Ghetto handelt, und ist seitdem allem Anschein nach von ihr so fasziniert, dass er sie auch vor wenigen Jahren auf Deutsch herausbrachte. Im Mittelpunkt der Handlung seines neuen Werks steht Sara, eine junge Schauspielerin, die in dem Stück eine der Hauptrollen spielt. Mit ihren beiden Bühnenpartnern, Michal und Edmund, ist sie auch im wahren Leben eng verbunden - der eine ist ihr gewesener, der andere ihr aktueller Liebhaber. Kurz vor dem Beginn der Premiere bekommt sie von Michal ein überraschendes Angebot: Er hat sich auf eine höchst unehrenhafte Weise, wie sich später herausstellt, Geld beschafft, einen Wachsoldaten bestochen und will gleich nach der Vorstellung mit Sara aus dem Ghetto fliehen. Sie hat etwa neunzig Minuten Zeit, um sich zwischen der Chance aufs Überleben mit Michal, in dem sie nur noch einen guten Freund sieht, und dem sicheren Tod an der Seite von Edmund, ihrer großen Liebe, zu entscheiden. Den Rest der Handlung bilden, neben Saras Versuchen, für sich, ihre beiden Männer und Edmunds kleine Schwester eine optimale Lösung zu finden, Fragmente des auf der Bühne dargebotenen Stücks, einer seichten Komödie voller alberner Dialoge und noch albernerer Lieder, und mehrere, oft tragikomische Episoden hinter den Kulissen und im Zuschauerraum, wo ein SS-Mann auftaucht, der das Publikum über seine Absichten lange im Unklaren lässt.

Ein Roman also, in dem Safier einerseits versucht, sein Stammpublikum zufriedenzustellen, das ihn für Bücher wie "Mieses Karma" und "Miss Merkel" schätzt, und sich andererseits neuerlich als ein Autor beweisen will, der literarisch auch Themen wie den Holocaust und die Tragödie des Warschauer Ghettos beherrscht. Letzteres gelingt ihm zwar nur bedingt, weil seine Sprache mal zu salopp-modern oder zu unbeholfen klingt ("Anschließend lag sie reglos da und blutete" lautet die Beschreibung einer von einem SS-Mann massakrierten Frau), mal Oxymora enthält ("Die Schauspieler plapperten geistreich . . ."). Trotzdem wäre dagegen nichts einzuwenden, gäbe es da nicht diesen Mann, für den er sich so hartnäckig einsetzt, und seine erschütternden Erinnerungen, die viel mehr Beachtung verdienen als ein Theaterstück, dessen einziger Wert darin besteht, in einem Ghetto geschrieben und aufgeführt worden zu sein.

Jurandots spätere Geschichte: Im August 1942 gelang ihm und seiner Frau, der Schauspielerin und Autorin Stefania Grodzienska, die Flucht aus dem Ghetto. Sie wurden von einer Familie in Golabki, einem Vorort von Warschau, versteckt. Dort schrieb Jurandot seine Erinnerungen an die Zeit im Ghetto, die danach - zusammen mit Grodzienskas Gedichtzyklus über die dortigen Kinder - in einem Glas im Garten der Villa vergraben wurden. Im März 1943 drang die Gestapo in das Haus ein, um die Hausherrin, eine Mitarbeiterin des polnischen Untergrunds, zu verhaften, und da sie sie nicht antraf, erschoss sie ihren Mann. Die Jurandots überlebten wie durch ein Wunder und fanden nach dem Krieg das Glas wieder. Trotzdem dauerte es noch Jahrzehnte, bis seine Erinnerungen den Leser erreichten, weil Grodzienska verfügte, dass sie erst nach ihrem Tod publiziert werden dürfen (er starb 1979, sie 2010). So erschienen sie, mit ihren Gedichten, dem Stück "Die Liebe sucht ein Zimmer", das im sogenannten Ringelblum-Archiv überdauert hatte, und dem Inhalt zweier weiterer Hefte (über den "Humor mit der Armbinde"), die Jurandot in den 1970er-Jahren mühsam, da nach einem Gehirnschlag, vollgeschrieben hatte, erst im Jahre 2014.

Seitdem verlangen sie dringend danach, von jedem gelesen zu werden, der ein unverfälschtes Bild des Alltags im Warschauer Ghetto bekommen will. Denn Jurandot hat ihnen zwar als Motto ein scherzhaftes englisches Gedicht vorangestellt ("How odd / Of God / To Choose / The Jews"), ansonsten aber ist sein Text, der den Titel "Die Stadt der Verdammten" trägt, von einer Sachlichkeit und Präzision, dass einem beim Lesen der Atem stockt. Gleichzeitig betrachtet er dieses Sperrgebiet, auf dem fast eine halb Million Menschen auf den Tod wartet, mit den Augen eines Theatermannes: Die Schikanen, denen die Menschen täglich ausgesetzt sind, erscheinen ihm als "ein exotisches Spektakel", "eine Vorstellung" oder ein "Zwangsritual", in der Vorgehensweise der Deutschen sieht er "ein präzises Spiel", in dem es "keinen Platz für Improvisation" gibt, und die im Juli 1942 begonnenen Deportationen empfindet er als die "tragischste Dramatisierung der Realität". Dabei ist er sich dessen bewusst, wie schnell man die Rolle eines Zuschauers gegen die eines Akteurs tauschen kann. Zu Recht: Von den fast siebzig Mitgliedern seines Ensembles haben gerade mal acht überlebt, ihn und seine Frau eingeschlossen. MARTA KIJOWSKA

David Safier:

"Die Liebe sucht ein

Zimmer". Roman.

Rowohlt Kindler Verlag, Hamburg 2025. 336 S.,

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.