Zustellung: Di, 08.07. - Do, 10.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Das postkoloniale Narrativ von den angeblich bis heute rassistischen, ausbeuterischen und räuberischen Weißen hat zu verheerenden Entwicklungen nicht nur in den ethnologischen Wissenschaften und Museen geführt, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit.

Die deutsche Kolonialgeschichte währte ganze 35 Jahre. Erst 1884 begann das Deutsche Kaiserreich, auf dem afrikanischen Kontinent sogenannte Schutzgebiete zu errichten, verlor diese aber bereits 1919 an die Siegermächte des Ersten Weltkriegs. Mit dem Ende des Kolonialismus jedoch, so wollen uns postkoloniale Aktivisten und ihre universitären oder musealen Stichwortgeber weismachen, kamen Ausbeutung, Kunstraub, Versklavung und Rassismus keineswegs zu einem Ende. Sie leben angeblich im postkolonialen Zeitalter fort, nur raffinierter. Da gibt es viel wiedergutzumachen. Mathias Brodkorb hat sich auf den Weg begeben und die Hotspots der postkolonialen Wiedergutmachung im deutschsprachigen Raum aufgesucht, die ehemaligen Völkerkundemuseen. Statt ihrer Aufgabe des Sammelns, Bewahrens, Erforschens und Ausstellens nachzugehen, sind sie vorrangig mit der Verfertigung des eigenen guten Gewissens beschäftigt. Zu diesem Zweck werden nicht nur Fakten verschwiegen, die nicht ins Bild passen, sondern mitunter auch historische Dokumente verfälscht. Viele Museen sind zu »Ideologiemaschinen« geworden um den weißen Westen einer ewigen Schuld zu überführen.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

07. Mai 2025

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

268

Autor/Autorin

Mathias Brodkorb

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

397 g

Größe (L/B/H)

212/124/21 mm

ISBN

9783987370328

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»ein Fu llhorn gut belegter Fakten und Fragen«Michael Reisser in: ekz Bibliotheksservice, Juni 2025

eine sehr pointierte StreitschriftAlmuth Spiegler in: Die Presse, 28. Mai 2025

»Brodkorbs neues Werk ist ein spannender Standpunkt in einer einseitig gefu hrten Debatte. «Michael Meyer in: Ostsee-Zeitung, 22. Juni 2025

»(Brodkorb) rückt viele scheinbare Gewissheiten zurecht, indem er sie mit den historischen Fakten abgleicht ( ). Lesenswert und glänzend geschrieben ( ). Und gewitzt noch dazu. «Karl-Heinz Kohl in: Frankfurter Allgemiene Zeitung, 27. Juni 2025

eine sehr pointierte StreitschriftAlmuth Spiegler in: Die Presse, 28. Mai 2025

»Brodkorbs neues Werk ist ein spannender Standpunkt in einer einseitig gefu hrten Debatte. «Michael Meyer in: Ostsee-Zeitung, 22. Juni 2025

»(Brodkorb) rückt viele scheinbare Gewissheiten zurecht, indem er sie mit den historischen Fakten abgleicht ( ). Lesenswert und glänzend geschrieben ( ). Und gewitzt noch dazu. «Karl-Heinz Kohl in: Frankfurter Allgemiene Zeitung, 27. Juni 2025

Besprechung vom 27.06.2025

Besprechung vom 27.06.2025

Der Europäer große Schuldlust

Grober Klotz auf groben Keil: Mathias Brodkorb nimmt postkoloniale Trends ins Visier

Die klassischen Völkerkundemuseen sind durch die postkoloniale Debatte in eine Krise geraten. Als Sammlungen von Dingen aus "kolonialen Kontexten" wurden sie zu Kronzeugen der Kunstraubzüge erklärt, die Naturforscher, Ethnologen und Anthropologen unter dem Schutzschirm der Kolonialherrschaft in allen Teilen der Welt unternommen hatten. Zunächst versuchten die Museen, diesem und anderen Vorwürfen durch Umbenennungen zu entgehen. Aus dem Münchner Völkerkundemuseum wurde das Museum Fünf Kontinente. Andere wählten Museum der Weltkulturen oder gar Weltmuseum als neue Bezeichnungen. Doch konnten die Neubenennungen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Großteil ihrer Bestände aus den der kolonialen Expansion Europas unterlegenen indigenen Kulturen Süd- und Nordamerikas, Asiens und Ozeaniens stammte.

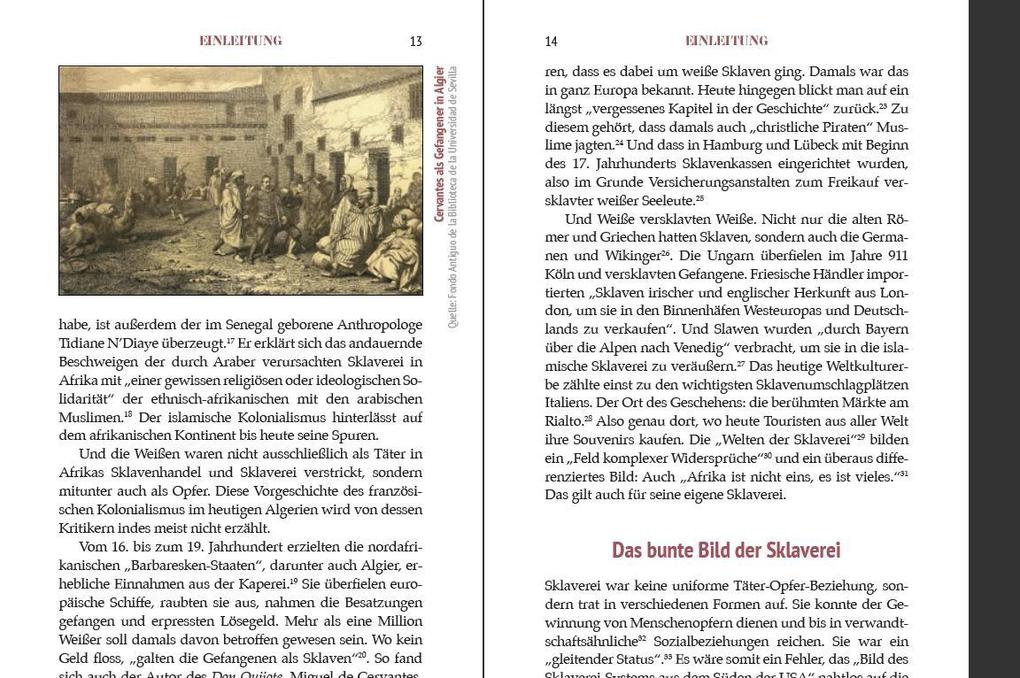

Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil, mag sich der ehemalige SPD-Kultus- und Finanzlandesminister Mathias Brodkorb gedacht haben, als er sich daranmachte, die "modischen Narrative" der Dekolonisierungsdebatte Stück für Stück zu widerlegen. Zu ihnen gehört seiner Meinung nach etwa die abstruse Behauptung, dass die Sklaverei eine Erfindung des europäischen Kolonialismus sei. Die Araber, so argumentiert er mit dem Althistoriker Egon Flaig, hätten sie schon viele Jahrhunderte zuvor im Zuge ihrer Eroberungszüge von Zentralasien bis hin zur Iberischen Halbinsel betrieben. Von den nordafrikanischen Barbareskenstaaten aus beherrschten sie zeitweise den gesamten südlichen Mittelmeerraum, kaperten christliche Handelsschiffe und versteigerten deren Besatzungsmitglieder auf den lokalen Sklavenmärkten. Die meisten ihrer Opfer aber stammten aus Ostafrika, wo sie Bündnisse mit einheimischen Machthabern eingingen, um mit ihrer Hilfe regelrechte Menschenjagden auf die Bewohner des Landesinneren zu veranstalten. Zu ihnen zählte auch der Oba oder Herrscher des im heutigen Nigeria gelegenen alten Königreichs Benin. Er profitierte nicht nur vom Menschenhandel, sondern hatte auch selbst einen hohen Bedarf an Sklaven, die bei den Gedenkfesten zu Ehren seiner Vorfahren hingerichtet und mit deren Blut deren bronzene Ahnenfiguren bestrichen wurden.

Nachdem auf seinen Befehl hin die Mitglieder einer Handelsgesandtschaft auf dem Weg zu seiner Residenz überfallen worden waren, kam es 1897 zu der viel diskutierten britischen Strafexpedition gegen das Königreich, in deren Gefolge die Benin-Bronzen als Kriegsbeute nach London gelangten und dort zur Finanzierung des Feldzugs öffentlich versteigert wurden. Auf diese Weise fanden viele der unter Sammlern begehrten Stücke auch ihren Weg in deutsche Museen. Brodkorb hält es für absurd, dass eine der letzten Amtshandlungen der scheidenden deutschen Außenministerin darin bestand, alle im Besitz der öffentlichen Hand befindlichen Bronzen Nigeria zu übereignen und sie bis zur endgültigen Rückgabe in den Museen nur noch als Leihgaben zu zeigen. Durch die von der dortigen Zentralregierung geplanten Weitergabe an das Königshaus von Benin würden auch noch die Nachfahren der Täter belohnt, so meint Brodkorb, und fragt, ob man denn ganz vergessen habe, dass der Kampf gegen die Sklaverei um die Wende zum neunzehnten Jahrhundert von Dänemark und England ausging und der Sklavenhandel bereits 1807 im gesamten British Empire verboten war.

Brodkorb kritisiert zwar, welche Rolle der Verweis auf die Unmenschlichkeit des Sklavenhandels auf dem Berliner Kongress von 1883 als Vorwand für den Eintritt des Deutschen Reichs in den kolonialen Wettbewerb spielte. Zugleich rechtfertigt er aber auch die Politik, die von den deutschen Kolonialverwaltungen in ihren "Schutzgebieten" gegen die seiner Ansicht nach für dieses Grundübel verantwortlichen einheimischen Gewaltherrscher betrieben wurde. Doch werde all dies und vieles mehr in den neu gestalteten Dauer- und Sonderausstellungen der Völkerkundemuseen geleugnet, beschwiegen und verharmlost. An die Stelle der "historischen Wahrheit" seien die "Mythen" getreten, die von den Vordenkern der postkolonialen Bewegung in die Welt gesetzt wurden.

Zu diesen Autoren zählt er etwa die amerikanisch-indische Literaturwissenschaftlerin Chakravorty Spivak, die schon in den 1980er-Jahren alle Missstände, unter denen die Länder des Südens zu leiden hatten, auf den europäischen Kolonialismus zurückführte, zugleich aber auch das Verbot der Witwenverbrennung in Indien durch die britische Kolonialverwaltung als einen Akt "epistemischer Gewalt" ansah, durch den sie den Indern ungefragt ihr westliches Ordnungssystem auferlegte. Doch ist dies Brodkorb zufolge alles nichts im Vergleich zu den Positionen gegenwärtiger Wortführer des Postkolonialismus, die - wie etwa die amerikanische Soziologin Robin Diangelo - grundsätzlich alle Weißen zu Rassisten erklärten oder wie der kamerunische, in Johannesburg lehrende Philosoph Achille Mbembe von einer "ewigen" und nie zu löschenden "Schuldlast" der Europäer gegenüber den Bewohnern Schwarzafrikas ausgingen.

Die Museen, deren Depots voll sind von den heute zu "Raubkunst" deklarierten künstlerischen Hervorbringungen indigener Kulturen, konnten sich den aus der Dekolonisierungsdebatte hervorgegangenen Forderungen nicht entziehen. Die Zusammenarbeit mit den Vertretern der Herkunftsgesellschaften ist mittlerweile bei jeder Ausstellungsplanung ein Muss. Und selbstverständlich darf dabei der Verweis auf den kolonialen Kontext, aus dem die einzelnen Stücke stammen, nie fehlen. Welcher Strategien sie sich bedienen, um sich ja nicht der Kritik der postkolonialen Aktivisten auszusetzen, zeigt Brodkorb an vier führenden Völkerkundemuseen im deutschsprachigen Raum auf, die er nach einer Art Notenskala bewertet.

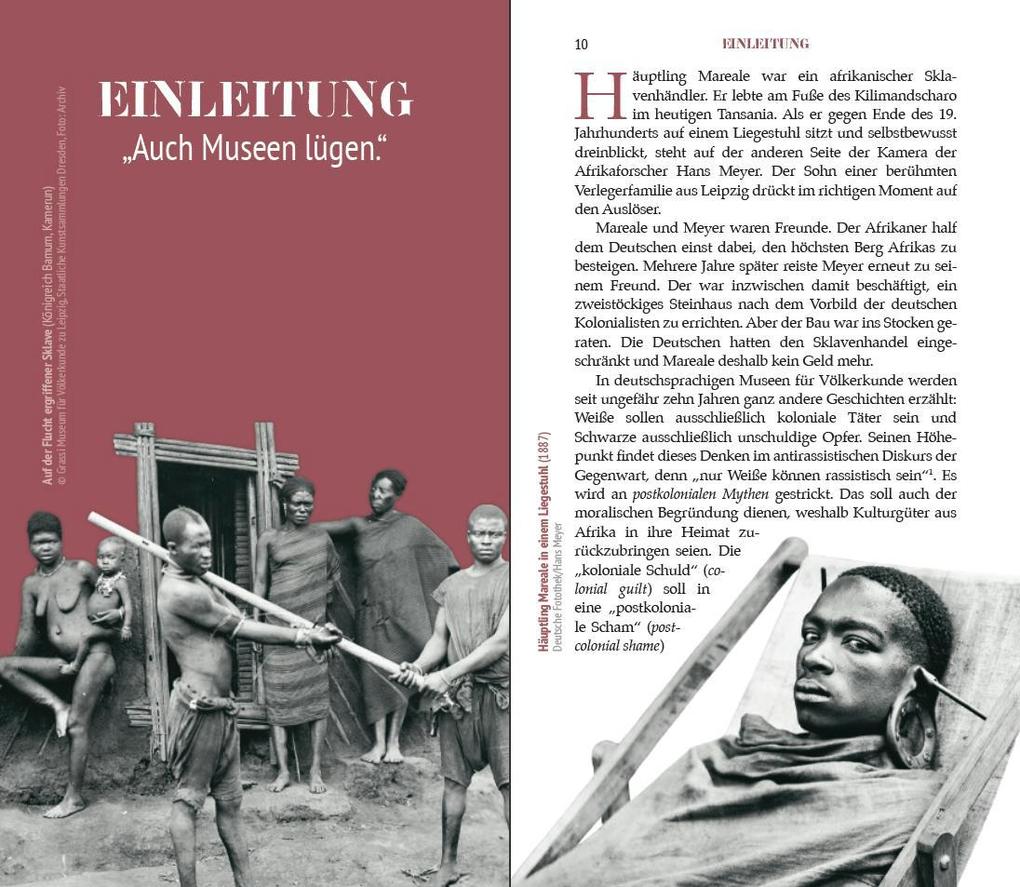

Am besten kommt bei ihm noch das Ethnologische Museum des Berliner Humboldt-Forums weg, in dessen Ausstellung der Benin-Bronzen zwar die britische Strafexpedition von 1897 gegeißelt, aber auch die Beteiligung des Herrschers des Königsreichs an Sklavenjagd und -handel nicht verschwiegen werde. Enttäuscht zeigt er sich darüber, dass die als eine der führenden Benin-Expertinnen anerkannte Direktorin des Hamburger Museums am Rothenbaum duldet, dass in ihrem Haus Ausstellungen afrikanischer Kuratoren stattfinden, in denen die Existenz von Menschenopfern am Hof des Oba von Benin grundsätzlich geleugnet wird. Und den Verkauf von "Skrupel-Steinen" zur Finanzierung der Rückführung der von Hans Meyer, dem deutschen Erstbesteiger des Kilimandscharo, 1889 "gestohlenen" Gipfelspitze des höchsten Bergs Afrikas am Leipziger Grassi-Museum bezeichnet er als eine "moderne Form des Ablasshandels", für den er nur noch ein Kopfschütteln übrig hat.

Am heftigsten aber ist seine Schelte des Direktors des Wiener Museums, der von der Idee nicht lasse, dass auch Österreich an den imperialen Verbrechen und Kunstraubzügen des neunzehnten Jahrhunderts beteiligt war, obgleich die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie nie außereuropäische Kolonien besaß. Von "Schuldlust" getrieben, habe er die vom Erzherzog und Thronfolger Franz Ferdinand 1892/1893 unternommene Weltreise, bei er einen erstaunlichen Jagdeifer an den Tag legte, zu einem kolonialen Beutezug erklärt. Die 14.000 ethnographischen Objekte, mit denen er nach Wien zurückkehrte, bilden bis heute den Grundstock der Sammlung des Museums, die an ihre fernen Erben zurückzugeben dessen Direktor als moralische Obligation ansieht.

Mathias Brodkorbs Schmähschrift ist provokativ gedacht. Wie seine Gegner neigt auch er zu Übertreibungen, so etwa dort, wo er unkritisch übernimmt, was in zeitgenössischen kolonialen Quellen über die angeblichen Gräueltaten der einheimischen Bevölkerung berichtet wird. Doch rückt er viele scheinbare Gewissheiten zurecht, indem er sie mit den historischen Fakten abgleicht und zeigt, auf welch tönernen Füssen sie stehen. Auch wenn man keineswegs allem zustimmen mag: Lesenswert und glänzend geschrieben ist das Buch allemal. Und gewitzt noch dazu, wie etwa die von ihm angeschnittene Frage, ob es bei aller Skepsis gegenüber Restitutionsforderungen nicht besser wäre, den Herkunftskulturen die Abertausende von ethnographischen Objekte zurückzugeben, die in den Depots der Völkerkundemuseen lagern und von denen nur ein kleiner Bruchteil je in den musealen Ausstellungsvitrinen zu sehen sein wird. Dass sich der Autor trotz aller Skepsis gegenüber dem gegenwärtigen Moralismus auch selbst sozial engagiert, zeigt der Eintrag gegenüber der Titelseite des Buchs. In ihm verpflichten er und der Verlag sich dazu, aus den Verkaufserlösen eine Spende für den Freikauf von zwanzig Sklaven im Sudan zu finanzieren. KARL-HEINZ KOHL

Mathias Brodkorb: "Postkoloniale Mythen". Auf den Spuren eines modischen Narrativs.

Zu Klampen Verlag, Springe 2025. 272 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.