Besprechung vom 08.11.2025

Besprechung vom 08.11.2025

Die Geschichte alles Lebendigen lesen

Wer genauer hinsieht, entdeckt immer noch neue intrikate Mechanismen: Richard Dawkins schwelgt in Beispielen evolutionärer Entwicklungen und verteidigt seinen genzentrierten Ansatz.

Der Kuckuck, genauer gesagt, das Kuckuck-Weibchen, legt bekanntlich seine Eier in die Nester anderer Vogelarten. Damit das nicht allzu sehr auffällt, legen Kuckuck-Weibchen Eier, die farblich jeweils zum Gelege der Wirtsvögel passen, also grau-gesprenkelte Eier in ein Rohrsängernest, fast schwarze in das von Wiesenpiepern, hellblaue in das von Rotschwänzchen. Wie kann das sein? Denn natürlich können die Kuckucke nicht in ein Nest schauen und sich überlegen, na dann leg' ich mal ein blaues Ei. Tatsächlich erinnern sich die Kuckuck-Weibchen an das Nest, in dem sie geschlüpft sind, und suchen sich eins derselben Art für ihre eigenen Eier. Es gibt es also genau genommen Rotschwänzchen-Kuckucke, Rohrsänger-Kuckucke und so fort. Sie gehören zur selben Art, aber zu unterschiedlichen weiblichen Abstammungslinien, in denen die Gene für die passende Eierfarbe weitergegeben werden.

Die Natur ist voller Wunder, und wenn man denkt, man hätte etwas verstanden, wird die Geschichte komplizierter und noch komplizierter. Die Imitation der Eierfarbe etwa gelingt mal besser und mal schlechter. Für den Evolutionsforscher Richard Dawkins ist dies eine Chance, die Evolutionsgeschichte der Kuckucke zu rekonstruieren. Wenn nämlich Kuckucksei und Wirts-Ei farblich nicht recht zusammenpassen, kann es noch nicht so lange her sein, dass der Kuckuck sich auf diesen Wirt eingelassen hat.

So wird der Kuckuck zu einem prominenten Beispiel für Dawkins "neue Sicht auf die Entwicklung des Lebens": "Bis weit unter die Haut, den ganzen Körper durch und durch, kann man jede Einzelheit, jedes Organ, jede Zelle, jeden biochemischen Prozess, jedes Fitzelchen eines Tieres einschließlich seines Genoms als Beschreibung früherer Welten lesen", so der Autor. Das gilt natürlich auch für die Eierfarbe. Im Original heißt sein Buch "The Genetic Book of Death", das genetische Totenbuch: hier finden sich keine Anleitungen für die Wege, die Verstorbene nach dem Tod gehen müssen, wie im ägyptischen Totenbuch, hier finden sich die Wege, die die Vorfahren der Lebenden schon gegangen sind. Anders als in der Paläogenetik will Dawkins also nicht im Erbgut ausgestorbener Lebewesen lesen, sondern aus den heute lebenden Tieren ihre Evolutionsgeschichte erschließen.

Dieses Bild könnte durch das Buch tragen, doch der Autor führt gleich zu Beginn eine weitere Metapher ein: Das Genom eines Lebewesens sei ein Palimpsest, ein immer wieder überschriebenes Pergament. Schließlich könne die Evolution nie von vorn beginnen, sondern müsse das Vorhandene immer wieder um- und überschreiben. Leider lasse sich das Projekt, die Tiefenschichten dieser Palimpseste zu entziffern, beim aktuellen Stand der Forschung noch nicht gut realisieren. Hier bringt Dawkins die "Wissenschaftlerin der Zukunft", abgekürzt WDZ, ins Spiel. Sie werde mithilfe zukünftiger Methoden und Computerprogramme in der Lage sein, aus jedem Organismus seine Evolutionsgeschichte zu rekonstruieren. Glücklicherweise benötigt er diese Fiktion kaum.

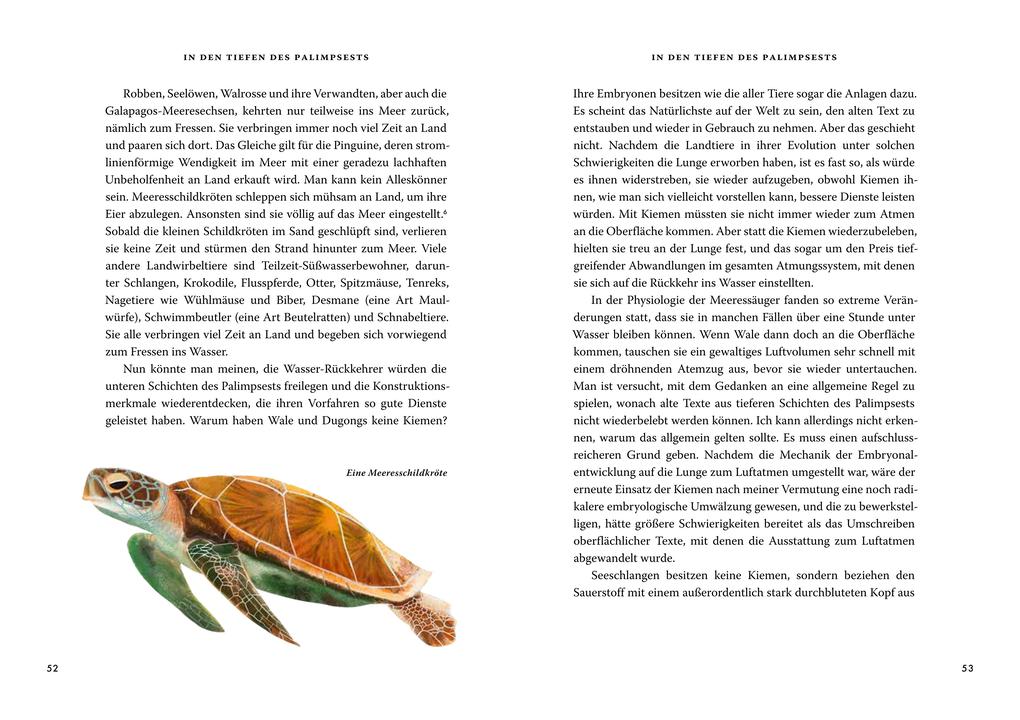

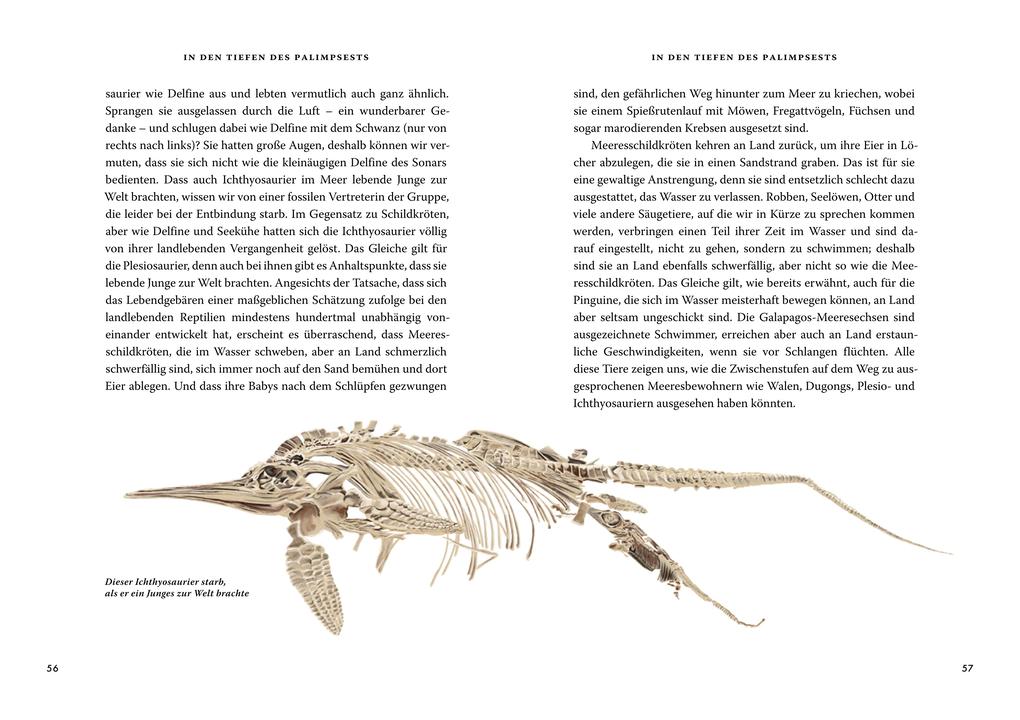

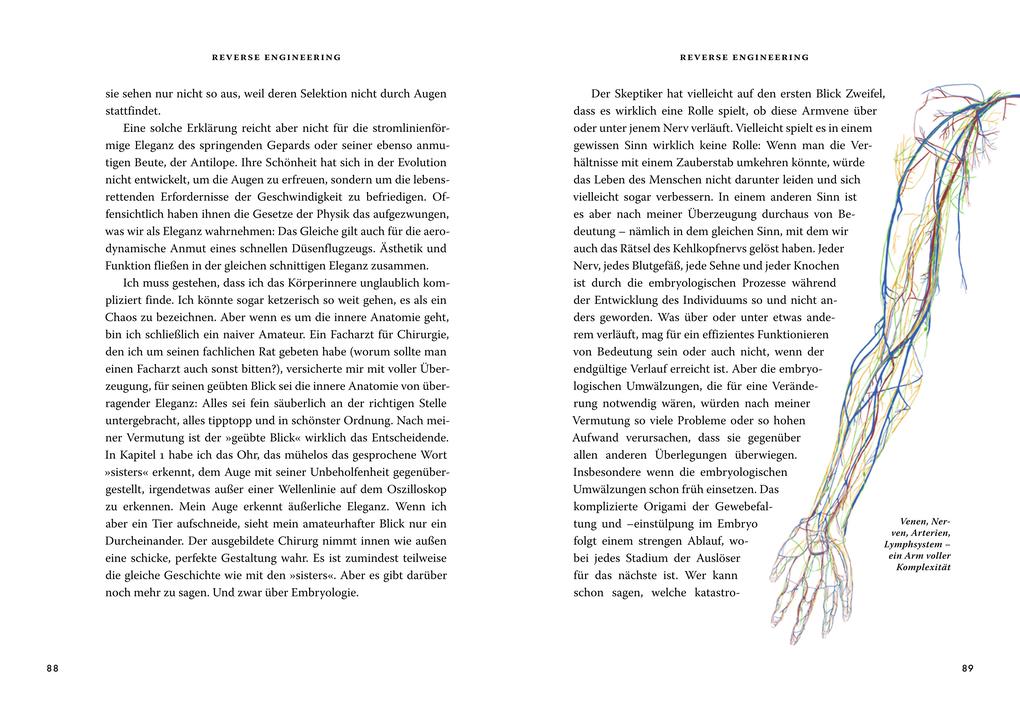

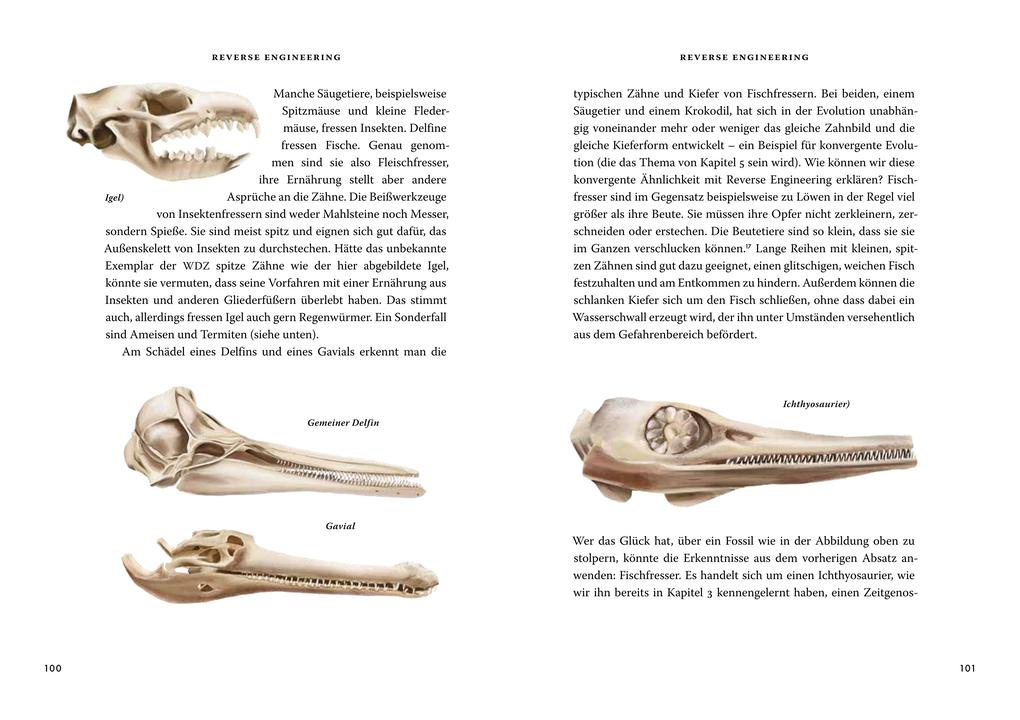

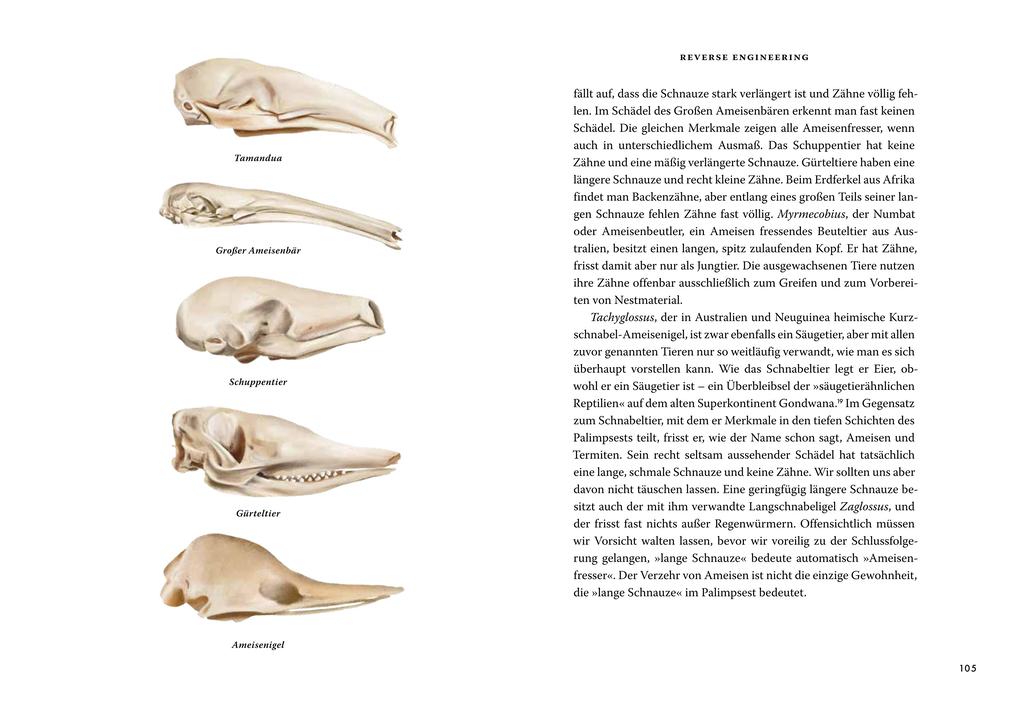

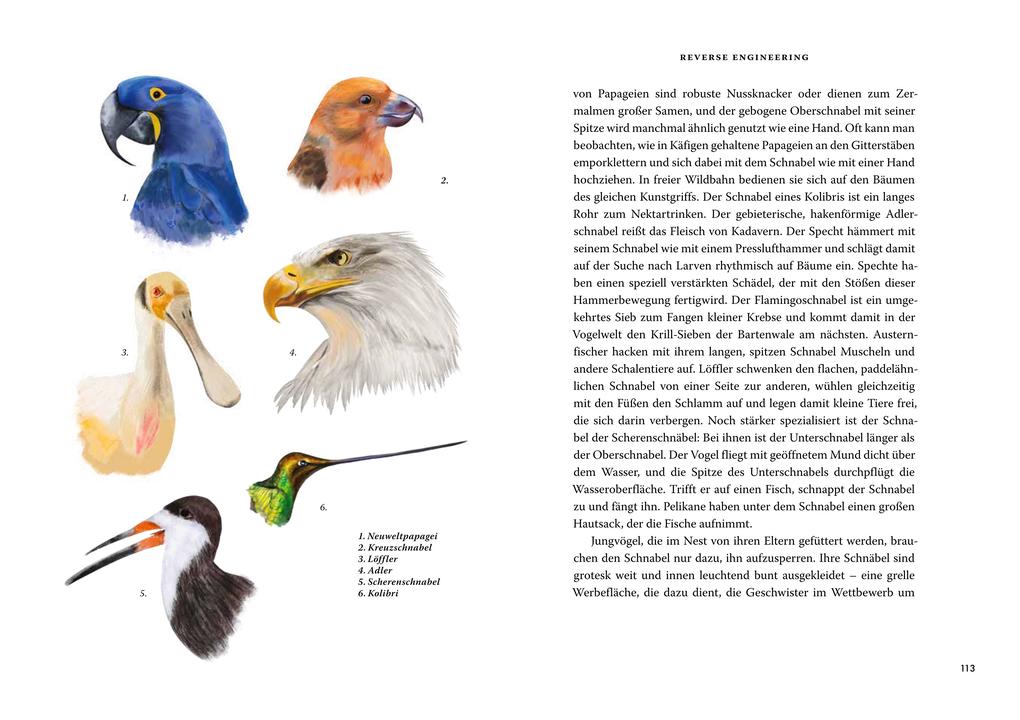

Stattdessen breitet er aus, was die Wissenschaft der Gegenwart zu bieten hat: Begleitet von vielen Illustrationen erzählt er schöne und erstaunliche (aber zum Teil auch schon häufig gelesene) Tiergeschichten: Eine Raupe tarnt sich als Ast, sie wird auf Bäumen gelebt haben, ein Seepferdchen als Seetang, der wohl schon seinen Vorfahren Schutz bot. Ein Insekt schmückt sich mit Augen auf den Flügeln, um Fressfeinde abzuschrecken: In der Welt seiner Vorfahren wird es also gefährlichere Wesen mit Augen gegeben haben. Er berichtet von Walen und Nilpferden, Spinnen und Krebsen, Buntbarschen, Gürteltieren und zeigt immer wieder: Ähnliche Umweltbedingungen führen zu ähnlichen Anpassungen, auch bei nicht verwandten Arten. Dann arbeitet er sich Schritt für Schritt vom äußeren Erscheinungsbild in tiefere Schichten vor: Unsere Rückenschmerzen erinnern daran, dass wir vor nicht allzu langer Zeit noch Vierbeiner waren, die Bewegungen der Delfine zeugen davon, dass ihre Vorfahren schon mal auf dem Land lebten. In der Länge von Nervenfasern, der Form von Knochen, der Embryonalentwicklung, dem Immunsystem, dem Verhalten, selbst in der Lernfähigkeit findet Dawkins Hinweise auf die Evolutionsgeschichte.

Auch dieses Buch hat allerdings eine - nicht besonders stark überschriebene - Tiefenschicht: Einmal mehr verteidigt Dawkins den genzentrierten Blick auf die Evolution, für den er seit "Das egoistische Gen" (orig. 1976) streitet. Gene, nicht Arten, nicht einmal Individuen sind die Einheiten der Evolution, postulierte der Forscher damals, die Lebewesen sind lediglich die Vehikel, die die Gene brauchen, um in die nächste Generation zu gelangen. Später erdachte Dawkins parallel zum Gen das Mem als Einheit der kulturellen Evolution, ein Begriff, der es längst in den allgemeinen Sprachgebrauch geschafft hat.

Die Evolutionsforschung ist allerdings nicht stehengeblieben. Gene gelten längst nicht mehr als einzige Träger der Vererbung, sondern als Mitspieler in einem komplex organisierten Orchester. Gemäßigte Stimmen sprechen von einer Erweiterung der genzentrierten Sicht, weniger gemäßigte von einer "postgenomischen Biologie": Die Gene seien nicht die Chefs, sondern die Bediensteten des Organismus, sie müssten "nach der Pfeife der Zelle tanzen": so fasste es Philipp Ball in "How Life Works" (2023) zusammen. Die Nobelpreisträgerin Barbara McClintock sprach vom Genom als einem "hoch sensiblen Organ der Zelle". Natürlich kennt Dawkins diese Arbeiten, doch für ihn bleibt es "rundheraus falsch", die Sonderstellung der Gene in Zweifel zu ziehen.

Die Gene haben dann gegen Ende des Buches ihren Auftritt. Dawkins erklärt, wie sie auf den Chromosomen durch die Generationen reisen, wie sie Kartelle bilden, die man nicht einfach vermischen kann. Er rekonstruiert die Herkunft mancher Gene aus Viren, die sich unsere Vorfahren eingefangen haben. Und er fragt, warum uns manche Viren krank machen und andere schon lange mit uns kooperieren. Sein Ergebnis: Viel wichtiger als die Frage nach eigen oder fremd sei die Frage, welchen Weg sie für die Reise in die nächste Generation gewählt haben. Der horizontale Weg führt von einem Wirt zum nächsten. Ihn nehmen all die Fieslinge, die wir über Husten, Niesen und so fort verbreiten. Ihnen ist unser Schicksal egal, solange noch genug von uns da sind. Der vertikale Weg hingegen führt durch die Fortpflanzung des Wirtsorganismus. Alle, die diesen Weg gehen, sind sehr daran interessiert, dass es ihrem Wirt gut geht, und benehmen sich entsprechend wie "gute Gefährten". Sie machen etwa acht Prozent unseres Genoms aus. Diese Virusgene seien nicht weniger unsere eigenen als die "ursprünglichen" Gene. Man könnte sogar sagen, so Dawkins, unser Genom sei eine "gigantische Kolonie aus Viren, die alle erpicht darauf sind, gemeinsam in die Zukunft zu reisen". Wir seien eine "brodelnde Virenkooperative".

Dawkins feiert dies als "überraschende Wendung". Für die genzentrierte Sicht auf die Evolution ist sie konsequent: Es ging ihr nie um Arten oder Individuen, sondern immer um Gene, die sich auf dem Weg in die Zukunft, wenn es hilft, auch mal wie gute Gefährten "benehmen" können. Die Vertreter der postgenomischen Biologie wird er damit nicht unbedingt überzeugen. Doch wer nicht in diese Tiefenschicht eintauchen möchte, findet ein gut geschriebenes, exzellent illustriertes, mit Beispielen vielleicht ein wenig überfrachtetes Buch, aus dem die Begeisterung des Autors für die Wunder der Natur spricht. MANUELA LENZEN

Richard Dawkins: "Das große Buch der Evolution". Eine neue Sicht auf die Entwicklung des Lebens.

Aus dem Englischen von Sebastian Vogel. Illustrationen v. J. Lenzová. Hoffmann & Campe Verlag, Hamburg 2025. 464 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.