Besprechung vom 03.12.2025

Besprechung vom 03.12.2025

Schelmenroman eines Märtyrers

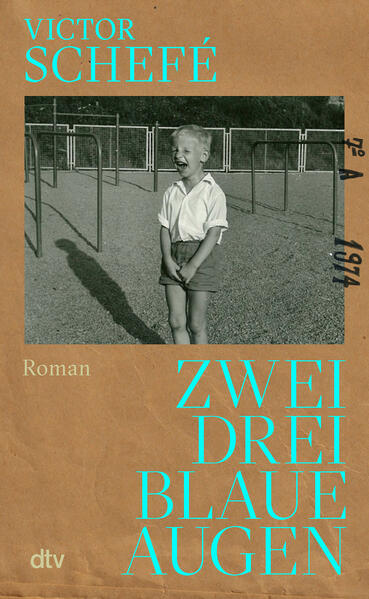

Was für ein Debüt: Victor Schefés "Zwei, drei blaue Augen" zieht die Fieberkurve deutscher Teilung und Wiedervereinigung literarisch nach.

Geht nicht anders, muss gleich raus: großartiges Buch! Wie steigert man das noch? Größtartiges? Klingt falsch, obwohl es wohl richtig wäre. Großartigstes? Nein, artig ist es nicht. Eher unartig, sehr sogar, wenn auch kunstvoll. Artig ist nur die auf Seite 10, also Seite 2 des Romans (davor stehen mehrere Seiten Stasi-Akten) apportierte gedenkkulturelle Betroffenheit bei einer Lesung zum 51. Jahrestag der Reichspogromnacht am 9. November 1989 in West-Berlin - "mit bewegenden Texten", die "an den endgültigen Beginn des Wahnsinns erinnern" und den Ich-Erzähler "vollkommen bedröppelt" zurücklassen.

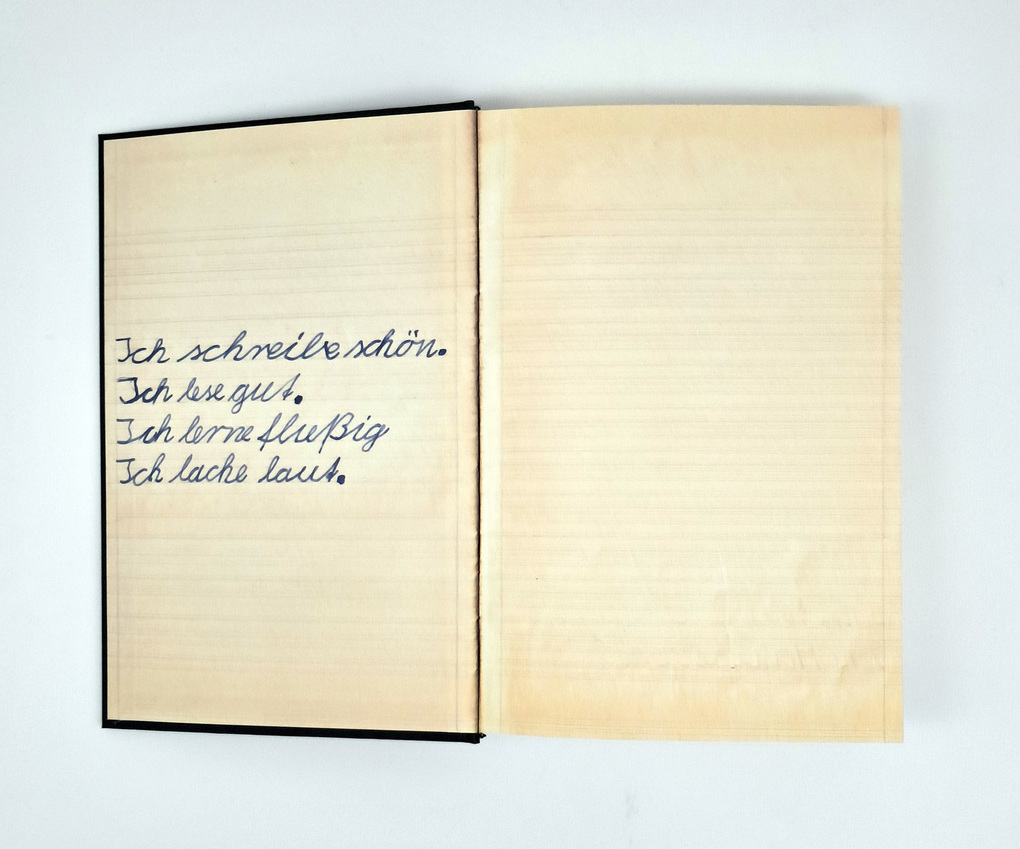

Ist ja okay, rein inhaltlich gesehen. Aber solch ausgestellte Gefühligkeit, solche literarischen Herzgebrauchsanweisungen - Iwan Turgenjew hasste sie an Theodor Storm - mit einem von der öffentlichen Meinung erborgten Wortschatz hat Victor Schefé andernorts nicht nötig auf den 450 Seiten seines Debütromans "Zwei, drei blaue Augen". Da geht sonst alles Zack auf Zack. In Syntaxstummeln von subjektlosen Sätzen, deren Telegrammstil mitreißt und - Sie merken es schon - ansteckend wirkt.

"Zwei, drei blaue Augen" ist Victor Schefés eigene Geschichte, eine Chronik seiner ersten 24 Jahre, die Stoff für drei Leben hergeben. Die persönlich erlittene Fieberkurve der deutschen Teilung und Wiedervereinigung. Bildungsgeschichte einer ungefügigen Seele, die sich an der DDR, deren Schulsystem, der Staatssicherheit und der Psychiatrie wund reißt, bis ihr Körper in der Freiheit des Westens an Krebs erkrankt. Ein sautrauriger, tiefkomischer Schelmenroman, der Witz nicht als Mittel der Distanzierung, sondern der Hingabe einsetzt (muss man erst mal hinkriegen: Heiterkeit als Form von Pathos). Eine filmisch zerschnittene Erzählung mit vielen Zeitsprüngen, die Sinn ergeben. Eine Collage aus Erinnerungen, Tagebuch-Aufzeichnungen, alten Briefen, Stasi-Akten und Wichsprotokollen vor und nach der Hodenkrebsoperation, die manche Fragen beantworten, die gewöhnlich mit "Ist das normal, wenn . . ." eingeleitet werden.

Als Tassilo Schefe kommt der Autor und Ich-Erzähler am 4. August 1967 in Rostock zur Welt, wächst bei seiner alleinerziehenden Mutter Loni auf, die als Rundfunkjournalistin arbeitet und eine parteitreue SED-Genossin ist. Tassilo fällt als hochbegabter Junge schon im Kindergarten auf und soll früher eingeschult werden. Er ist musisch veranlagt und lernt Akkordeon; er hat Sinn für Sprachen und kommt auf eine Spezialschule mit erweitertem Russisch-Unterricht; er ist Spitzensportler, der es als Hochspringer fast bis zur DDR-Meisterschaft bringt. Mit Marita Koch, der damals schnellsten Frau der Welt (ihr Freiluftweltrekord über 400 Meter steht noch immer), ist er befreundet.

Als er 14 ist, trifft er Ronny. Der ist 19. "Er zieht mich hinter die Tafel. Und. Mund. Küsst. Kurz. Was war das, war war was, wirklich war das das . . .?" Es fühlt sich völlig normal an, was die beiden in den ersten gemeinsamen Wochen miteinander machen. Und auch das Umfeld - Mutter und Oma wissen davon noch nichts - geht selbstverständlich damit um. Ein Rostocker Fernfahrer stellt "Jungs, die Jungs mögen", seine Wohnung zur Verfügung, damit sie nicht "auf den Schienen landen". Im Westen, wohin er 1986 ausreist, notiert Tassilo 1990: "Der im Kaiserreich eingeführte, einhundertzwanzig Jahre alte Paragraph 175 ist allerdings weiterhin Teil des westdeutschen Strafgesetzbuches. Da war zum Schluss selbst die DDR progressiver."

Nicht, dass er Jungs mag, entfremdet Tassilo von der DDR, obwohl die Entdeckung der eigenen Sexualität und das erwachende politische Bewusstsein biographisch eng zusammenhängen. Es sind die Bücher, die Konstantin, 24, Philosoph aus Ost-Berlin, ihm zu lesen gibt, die den Sechzehnjährigen in Dissonanz bringen zur real sozialistischen Genügsamkeit. Dass Konstantin seine erste ganz große Liebe ist, trägt dazu bei. Dass dieser einen - erfolgreichen - Ausreiseantrag in den Westen stellt, wird jenem den Weg weisen, auch wenn sie da schon kein Paar mehr sind.

Die staatlich geleugnete Umweltzerstörung, das Verschweigen der Tschernobyl-Katastrophe, die Durchmilitarisierung des Schulalltags, die Stationierung von SS-20-Raketen in der DDR als Antwort auf die Pershing-II-Raketen des Nato-Doppelbeschlusses, Bücher- und Reiseverbote - die ganze bleierne Zeit der Achtzigerjahre wird in diesem Buch wieder lebendig. Sie ist das Motiv für den Heranwachsenden, dort raus zu wollen. Und Mikis. Der Student aus Zypern. Eine Zufalls-, nein, eine Schicksalsbekanntschaft vom Berliner Alexanderplatz. Ohne ihn hält Tassilo seine Wohnhaft in der DDR erst recht nicht mehr aus. Dass die eigene Mutter mit der Staatssicherheit konspiriert, um seine Ausreise in die BRD zu verhindern, wird er später aus den Akten erfahren.

Die scheinbar naive Beiläufigkeit, mit der Schefé die Militarisierung des Lebens schon im Kindergarten, dann im Mathematikunterricht einfängt, ruft die Erinnerung an "Die wunderbaren Jahre" von Reiner Kunze wach. Der subjektiv durchpulste Protokollstil hat gewiss auch ein Vorbild in Maxie Wanders DDR-Bestseller "Guten Morgen, du Schöne". Aber Schefé hat seine eigene Sprache. Und die hat Spaß am Quatschmachen. Wenn die Wahrheiten ihn verwirren, spricht er von "Wirrwahr". Die Benutzer der Moskauer Metro nennt er "Metrosen". Berauschend ist, was Tassilo und Mikis in Prag gemeinsam "erlieben". Und er beschreibt mit dem klanglichen Spieltrieb eines Ulk-Lyrikers das "Dienstauto der rotsockigen Rostocker Direktorin des Senders", in dem seine Mutter arbeitet.

Schefé, heute ein international erfolgreicher Schauspieler, findet für jede Lebensphase, jede Situation einen eigenen Ton. Drollig und darin entblößend die Perspektive des Kindes, das feststellt, dass die DDR "Weltmeister im Angela-Davis-Befreien" geworden ist. Glücksschmerzzitternd die Lust des Liebenden: "Alles schmeckt. Alles duftet. Alles weich. Alles hart. Alles fließt". Das ist deutlich, aber nicht pornographisch. Und noch für die Verzweiflung des Neunzehnjährigen, der, irre geworden, auf seine Ausreise wartet, hat Schefé noch einen Witz übrig, bei dem es manch ehemaligen DDR-Bürger sicher vor Lachen zerreißt: "Die Zeit, die eilt im Sauseschritt, und ich spül immer noch mit Fit."

Die Hommage an Helga Schubert, von der Schefé heute bewundert wird, ist Absicht: Der gemeinsame Kinobesuch zum Film "Die Beunruhigung", zu dem Schubert das Drehbuch schrieb, markiert das größte Einverständnis zwischen Mutter und Sohn vor der beginnenden Entfremdung. Auch "Zwei, drei blaue Augen" könnte leicht ein Film werden, vielleicht mit Axel Ranisch als Regisseur. Aber das Buch braucht den Film nicht. Es ist stark genug. JAN BRACHMANN

Victor Schefé: "Zwei, drei blaue Augen". Roman.

dtv, München 2025. 468 S., geb.,

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.