Besprechung vom 01.11.2025

Besprechung vom 01.11.2025

Gefährliche Liebschaft mit einem Toten

Versuch einer "Anverwandlung": Albert Ostermaier schreibt einen "Roman mit Pasolini", fünfzig Jahre nach dessen Ermordung

Wer spricht da? "Nimm deine Hände von mir, nimm deine Worte zurück. Fass mich nicht mehr an. Ruf mich nicht an. Schreib mir nicht mehr. Lauere mir nicht auf mit deinen Sätzen. Steh nicht vor meiner Tür . . ." So beginnt der Roman, mit einer Klimax von Imperativsätzen, die Respekt einfordern, sich gegen Bevormundung, Belästigung, Missbrauch wehren, immer dringlicher, die ganze erste Seite lang, und in diesen Sätzen kulminieren: "Du hast mich überfahren. Jetzt überfahre ich dich."

Wer aber spricht? Und zu wem? Der Leser weiß es (noch) nicht, später kann er es aus dem Zusammenhang erschließen: Ninetto, den Pier Paolo Pasolini als Fünfzehnjährigen in einer heißen Sommernacht in Rom auf der Straße aufgegabelt und zu seinem Liebhaber gemacht, in seinen Filmen besetzt und, obsessiv in seinem Begehren, überallhin mitgenommen hat, bis der lebenslustige Lockenkopf die Beziehung beendet, weil er eine Frau liebt. Der Dichter zürnt, wütet und stürzt in eine Trauer, in der er 112 - schon die Zahl ist ein Notruf! - Sonette über die verlorene Liebe raushaut. Erst postum werden sie veröffentlicht.

"Was hilft alle Poesie, wenn sie nicht helfen kann?" Diese Frage durchzieht Albert Ostermaiers Auseinandersetzung mit Pier Paolo Pasolini, die das Verhältnis von Leben und Literatur, Werk und Wirkung aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und in Verbindung zur eigenen Biographie, zum eigenen Schreiben bringt. Der Versuch einer "Anverwandlung", ein Roman nicht über, sondern "mit Pasolini". Das hat etwas Vermessenes, der Autor bricht es ironisch, und geht nicht ohne Pathos: "Eine gefährliche Liebschaft mit einem Toten, der für mich lebendig wird. (...) Während des Schreibens hatten unsere Worte eine Affäre." Die Stimme, die spricht, wechselt ständig, auch mitten im Absatz, mitten im Satz: zwischen dem Autor/Ich-Erzähler, Pasolini und Ninetto.

Die Imperativsätze sind Prolog. Ostermaiers Ausgangspunkt ist das Ende: Er fährt nach Ostia und erkundet den Ort, wo Pasolini am 2. November 1975, in der Nacht von Allerheiligen auf Allerseelen, ermordet, erst mit einem Metallgegenstand traktiert und danach mit seinem Alfa mehrfach überfahren wurde; die Umstände sind bis heute nicht aufgeklärt. Ninetto (Davoli) hatte mit dem Mord nichts zu tun; dass Ostermaier ihm "Jetzt überfahre ich dich" in den Mund legt, kann darauf nicht anspielen. Die Spurensuche legt auch falsche Fährten.

Der Tatort hat sich verändert, seit Nanni Moretti ihn in seinem Film "Caro Diario" (1993) mit der Vespa umkurvt hat, er ist eingewachsen und buschiger geworden, doch weiterhin trostlos, ein Nicht-Ort. "Es fühlt sich alles falsch an, als dürftest du nichts nachempfinden, keine Spuren, nicht der Gewalt, nicht des Todes, nicht des Lebens", schreibt Ostermaier. Das heruntergetretene Gras bahnt einen Pfad um die abstrakte Skulptur, die die Stadt Rom 2005 aufstellen ließ, am Zaun zur Straße hängen kleine Schilder, "Parco letterario" erscheint als Euphemismus, die Schrift auf der Bedarfshaltestelle ist verblichen. Wie steht es um die öffentliche Wertschätzung Pasolinis, des brillantesten, provokantesten Intellektuellen seiner Generation in Italien, wenn der Gedenkort derart vernachlässigt wirkt, ist die Frage, die dessen Zustand provoziert.

Dass der Todesort ein aufgelassener Fußballplatz war, bringt Ostermaier auf das scheinbar Nächstliegende: "Warum hat man nicht einen Fußballplatz als Denkmal für ihn gebaut?", fragt er, als wäre der hier, im Niemandsland zwischen tristen Wohnblocks und maroden Schuppen, nicht von allein ein "lost ground". Pasolini war ein glühender Tifoso des FC Bologna, in dem ihm gewidmeten Studienzentrum in Casarsa della Delizia, der Heimatstadt seiner Mutter im Friaul, wo er die Ferien verbrachte, ist ein Raum in den Farben der Rosso-Blu tapeziert, und an dem Strauch auf seinem Grab auf dem dortigen Friedhof flattert ein Vereinswimpel. In der Freundschaft mit Pasolini, in die sich Ostermaier hineinversetzt, steht nicht die Poesie ganz oben: "Das hätte ich am liebsten: mit ihm Fußball gespielt."

Andere Themen sind schwieriger, strittiger, spannender. Pasolinis radikale Dissidenz, als Kommunist und Katholik, Homosexueller und Gesellschaftskritiker, hat große Widersprüche ausgehalten. Wie Ostermaier sie angeht, setzt auf die Kraft des Fragments und entwirft ein Kaleidoskop der kleinen Formen: Erinnerungen, Episoden, Kindheitsmuster, Sonette, Textinterpretationen und Bildbeschreibungen, poetische Miszellen und poetologische Reflexionen, Kulturkritik, Denkbilder, Szenen, Traumprotokolle, Spekulationen und Zuschreibungen werden neben- und gegeneinandergestellt. Pasolinis Themen werden pointiert - in dichten, assoziativen, lyrisch verknappten Sätzen, mehr fragend als Bescheid wissend: Anstöße zum Weiterdenken, Stichworte für eine Biographie, Stoff für zwei Dutzend Essays.

Wenn Ostermaier die Reise Pasolinis 1942 nach Weimar, wo er "den Nazis sein Gesicht geliehen" hat, oder dessen Idealisierung der Landbevölkerung hinterfragt, wenn er ihm den "Persilschein" für Ezra Pound vorhält oder, selbst Missbrauchsopfer, in der Beziehung zu Ninetto Besitzansprüche ausmacht, kratzt er am Denkmal. In Kenntnis der Filme, Romane, Stücke, Gedichte, Essays, auch der Fotos, Zeichnungen, Drehbücher und Projekte nähert er sich der Frage, die in Italien gelegentlich gestellt wird, in Deutschland aber noch tabu ist: War Pasolini (auch) Täter? Im Detail verwundern viele kleine Fehler, wenn "Brigate rosse" mit "d" und "Putten" mit einem "t" geschrieben wird, ein Hölderlin-Zitat und der Name Menedemos verballhornt werden.

Die Beschäftigung mit Pasolini begleitet Ostermaier, Jahrgang 1967, schon lange. Davon zeugt auch seine Bekanntschaft mit Alberto Moravia, der, gestorben 1990, sich mit Pasolini bei Sabaudia ein Sommerhaus teilte. Im letzten Kapitel folgt Ostermaier den Fotos, die Pasolini mit vom Wind zerzaustem Haar zeigen, "für ein absurdes Rencontre" an diesen Ort, "um die Zeit um uns herum zu vergessen". Die Themen Faschismus und Kommunismus, Kirche und Konsumgesellschaft kommen hier noch einmal zusammen. Doch für einen Drink auf der Terrasse mit Meerblick, so das Schlussbild im Abendrot, kann die Weltrevolution warten. Die Liebe, der Roman mit Pasolini, geht weiter. ANDREAS ROSSMANN

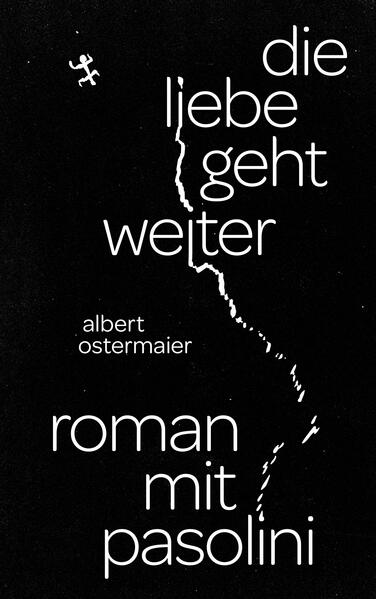

Albert Ostermaier: "Die Liebe geht weiter". Roman mit Pasolini.

Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2025. 192 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.