Zustellung: Di, 20.05. - Do, 22.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

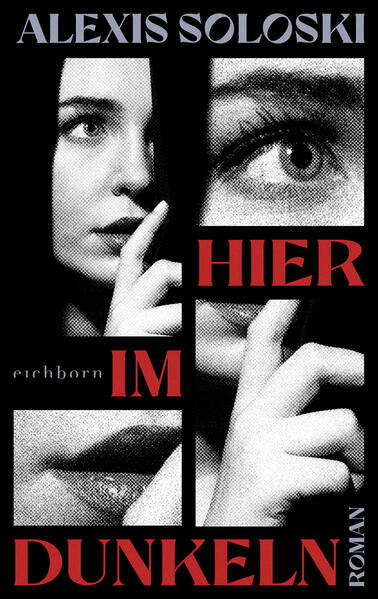

Vivian Parry, 32, ist Theaterkritikerin in New York, single, versnobt und berüchtigt für ihre gnadenlosen Verrisse. Nach einem Interview mit dem Wissenschaftler David Adler verschwindet dieser spurlos. Vivians professionelle Neugier ist geweckt und sie beginnt, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen. Doch angetrieben durch zu wenig Schlaf und zu viel zweifelhafte Selbstmedikation, verstrickt sie sich immer tiefer in ihre Rolle als Amateurdetektivin und verliert zusehends den Halt. Immer mysteriöser und bedrohlicher werden die Umstände, sie bekommt Drohbriefe und fühlt sich beobachtet - bis irgendwann sogar ihr Leben in Gefahr zu sein scheint.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

31. Januar 2025

Sprache

deutsch

Auflage

1. Aufl. 2025

Seitenanzahl

382

Autor/Autorin

Alexis Soloski

Übersetzung

Christian Lux

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

englisch

Produktart

gebunden

Gewicht

542 g

Größe (L/B/H)

218/138/37 mm

ISBN

9783847901822

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

"Ein lesenswertes, smartes, angenehm bösartiges Buch voller funkelnder Pointen." Peter Körte - F. A. Z, 03. 03. 2025

Besprechung vom 03.03.2025

Besprechung vom 03.03.2025

Jedem seine Rolle

Krimis in Kürze: Alexis Soloski, Gudrun Lerchbaum, David Ulin

Kritiker, ob sie sich Bühne, Leinwand, bildender Kunst oder Büchern widmen, sind oft verhasst. "Crritic" ist in der englischen Fassung von "Warten auf Godot" das schlimmste Schimpfwort (das deutsche "Ober...forstinspektor" klingt dagegen sehr lahm).

Vivian Parry zieht aus dem schlechten Ruf ihre Inspiration. Eigentlich wollte sie Schauspielerin werden, doch ihre überidentifikatorische Haltung hat das verhindert. Sie hat auf Theaterwissenschaft umgesattelt und ist Kritikerin geworden. Entspannen und versinken kann sie allein, wenn im Saal das Licht ausgeht. Mit dem Effekt, dass sie das ganze Leben als Stück wahrnimmt, in dem sie ihre Rolle spielt, ohne je bei sich selbst ankommen zu wollen. Diverse Tabletten und Wodka helfen nach, wenn sie sich doch mal zu nah ist.

Sie ist Single, Anfang dreißig und will Chefkritikerin bei ihrem New Yorker Magazin werden, bis sie in etwas verwickelt wird, was ihr eine neue Rolle abverlangt. Ein angeblicher Student, der sie für seine Abschlussarbeit befragt, ist kurz nach dem Treffen spurlos verschwunden. Sie bewirbt sich als Empfangssekretärin in dem obskuren Büro, in dem er zuletzt gejobbt hat - voller Angstlust, zugleich ein anderes Ich sein und entdeckt werden zu können.

Es wäre unfair zu verraten, wie diese (Selbst-)Inszenierung weitergeht. Das Romandebüt von Alexis Soloski ist in jedem Fall ein lesenswertes, smartes, angenehm bösartiges Buch voller funkelnder Pointen. Soloski ist selbst Theaterkritikerin für die "New York Times", schon lange, obwohl sie noch recht jung ist, sie hat, wie ihre schräge Heldin, Theaterwissenschaften studiert - daraus folgt nicht zwingend, es handle sich bei "Hier im Dunkeln" (Eichborn, 385 S., geb., 24,- Euro) um ein ins Phantastische wucherndes Memoir. Ganz auszuschließen ist es aber auch nicht.

Gudrun Lerchbaum hat mit ihren Romanen "Das giftige Glück" und "Zwischen euch verschwinden" überzeugt, dem Vorgängerbuch zu "Niemand hat es kommen sehen" (Haymon, 281 S., br., 17,90 Euro): eine unverkennbare Stimme, ein wienerisch gefärbter Humor, eher an Verhältnissen als an Fällen, weniger am Plot als am Porträt interessiert. Wie etwa an Maria, die verschwunden war und nun wieder da ist. Sie spricht nicht. Oder kaum. Die Polizei bekommt sie nicht zu fassen. Hat sie ihre Mutter nur gepflegt oder auch umgebracht? Hat sie beim Mord an der Gastwirtin, die sie zur Prostitution genötigt hat, Beihilfe geleistet? Ist sie Opfer, das Täterin wurde, aus der Unterdrückung in die Selbstermächtigung?

Die Geschichte entfaltet sich aus mehreren Perspektiven. Der Journalist Lando, der für ein deutsches Magazin investigativ arbeitet, entwirft sein Maria-Bild, die beiden Ermittler, die rambohafte Mel und der verständnisvolle Theo, arbeiten ebenso an ihrem wie die Kuchenbäckerin Rafi, die sich für Maria einsetzt. Diese bestätigt nichts, noch widerspricht sie; sie schützt sich, indem sie Projektionsfläche bleibt. All diese Charaktere sind nicht einfach Funktionen in der Mechanik eines Plots, es ist ein Reigen der Improvisationen, in dem jede(r) ihre/seine Rolle selbst entwickelt, ohne dass eine allwissende Regie Ordnung stiften müsste. Daraus entsteht ein Stück, das auch der Kritikerin bei Alexis Soloski gefallen könnte.

Der Ich-Erzähler in "Die Frau, die schrie" (Polar, 224 S., geb., 24,- Euro), dem Roman des Autors und Literaturprofessors David L. Ulin, hat weder Rolle noch Sinn in seinem Leben. Er wohnt im müden Herzen des alten Hollywood, an der Franklin Avenue, in einem der heruntergekommenen Apartmentkomplexe. Ein Mann ohne Namen, Job, Vergangenheit, geschieden, gestrandet im Tal der Verzweiflung. Als seine erratische Nachbarin Corrine eines Tages vor der Tür steht und vom Erbstreit mit ihrer Stiefmutter erzählt, scheint er sich zu bewegen.

Aber schon bald ist in seinem wild mäandernden Bewusstseinsstrom nicht mehr trennscharf, was real geschieht und was er sich einbildet. Der Roman ist die Chronik eines Zerfalls. Ulin zieht die Register der Noir-Klassiker, eine Prise Burroughs ist dabei, etwas David Lynch, viel Musik von Chuck Berry und anderen. Das ist zum einen ziemlich gekonnt, zum anderen arg überdeterminiert, weil sich Autor und Professor nicht immer einigen können, wer nun am Steuer sitzt. PETER KÖRTE

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.