Zustellung: Fr, 04.07. - Mo, 07.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

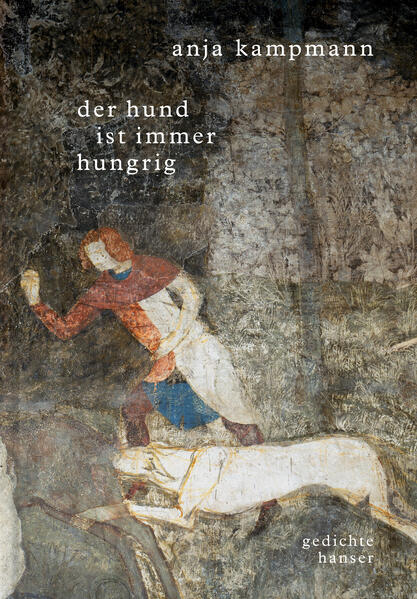

Nach ihrem hochgelobten Debütroman "Wie hoch die Wasser steigen" widmet sich Anja Kampmann wieder der Lyrik und fragt nach dem großen Leben. Zeitungsträger, ein Mädchen auf dem Spielplatz, Jugendliche in ihrer naiven Sehnsucht fragen sich nach dem großen Leben und wo es sein könnte. Die Zukunft unterdessen hat ein anderes Blau und kündigt sich an mit Klonpferden und Mammuts. Mit zwei Büchern ist Anja Kampmann rasch bekannt geworden, mit "Wie hoch die Wasser steigen", ihrem ersten Roman, und mit ihren Gedichten. Die neuen Gedichte erzählen vom Marschland, Figuren treten auf, wiederkehrende Motive verklammern sie zu einem großen Bild der Landschaft in unserer Zeit. Sie bestätigen Anja Kampmanns Rang als ganz eigenständige, überraschende Stimme ihrer Generation.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

15. März 2021

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

120

Autor/Autorin

Anja Kampmann

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

260 g

Größe (L/B/H)

214/153/15 mm

ISBN

9783446267534

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Es sind ganz kleine Dinge, Wahrnehmungen, die ganz nah an einem naturhaften Augenblick sind wie aber in diesem Augenblick Jahrmillionen eingeschmolzen sind, wie sich im sinnlichen jetzt die ganze Unendlichkeit auftun kann mit einem Mal, dass ist das, was für mich diese Gedichte so groß macht. Iris Radisch, SWR2 Literatur, 2. 7. 21

Gedichte von einer atonal vibrierenden sprachlichen Schönheit. . . . Der Blick weitet sich von Seite zu Seite; es geht um Umweltzerstörung und Technisierung, um Genmanipulation oder den Krieg in der Ukraine. Kampmann arbeitet dabei nicht plakativ, sondern mit feinen, eleganten sprachlichen Übergängen, in denen die Ebenen des Sehens und Sprechens ineinander verschmelzen. Politische Lyrik auf der Höhe der Zeit." SWR2 Literatur Bestenliste Juli/August, 2. 7. 21

Einer der erstaunlichsten Gedichtbände, die in den letzten Jahren erschienden sind, weil Anja Kampmann . . . sofort einen eigenen Ton findet, es ist eine gebrochene Syntax, die immer wieder aufgeraut wird. Es sind komplexe Sätze, aber es ist keine hermetische Lyrik, man merkt Grundthemen, die sich immer wieder spiegeln." Rainer Moritz, NDR Kultur, 15. 06. 2021

In Anja Kampmanns Gedichten gibt es ein unterschwelliges Bewusstsein dafür, dass die Welt in der Form, in die wir hineingewachsen sind, fragwürdig geworden ist. Die Zerstörung der Natur, das Verschwinden der gewohnten Lebenszusammenhänge wird bereits als gegeben vorausgesetzt. Das hat etwas Verstörendes, und zugleich ist es von einer merkwürdig vibrierenden sprachlichen Schönheit. Diese Gedichte spielen nicht, sie täuschen nichts vor. Sie sind ein Stachel, der bleibt. Helmut Böttiger, Deutschlandfunk Kultur, 26. 4. 21

Anja Kampmanns Gedichte sind in ihren Gegenständen immer wieder höchst gegenwärtig. Hier zeigt sich die Kunst Anja Kampmanns, die Dinge nebeneinander stehen zu lassen, sie als Gleichzeitigkeiten zu akzeptieren und kenntlich zu machen. Den wissenschaftlichen Fortschritt auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Art, die Welt zu betrachten und sich mit ihr auseinanderzusetzen die sich nicht optimieren lässt, die mit jedem Betrachter nur immer wieder neu und anders ist. Tobias Lehmkuhl, DLF Büchermarkt, 30. 03. 2021

Gedichte von einer atonal vibrierenden sprachlichen Schönheit. . . . Der Blick weitet sich von Seite zu Seite; es geht um Umweltzerstörung und Technisierung, um Genmanipulation oder den Krieg in der Ukraine. Kampmann arbeitet dabei nicht plakativ, sondern mit feinen, eleganten sprachlichen Übergängen, in denen die Ebenen des Sehens und Sprechens ineinander verschmelzen. Politische Lyrik auf der Höhe der Zeit." SWR2 Literatur Bestenliste Juli/August, 2. 7. 21

Einer der erstaunlichsten Gedichtbände, die in den letzten Jahren erschienden sind, weil Anja Kampmann . . . sofort einen eigenen Ton findet, es ist eine gebrochene Syntax, die immer wieder aufgeraut wird. Es sind komplexe Sätze, aber es ist keine hermetische Lyrik, man merkt Grundthemen, die sich immer wieder spiegeln." Rainer Moritz, NDR Kultur, 15. 06. 2021

In Anja Kampmanns Gedichten gibt es ein unterschwelliges Bewusstsein dafür, dass die Welt in der Form, in die wir hineingewachsen sind, fragwürdig geworden ist. Die Zerstörung der Natur, das Verschwinden der gewohnten Lebenszusammenhänge wird bereits als gegeben vorausgesetzt. Das hat etwas Verstörendes, und zugleich ist es von einer merkwürdig vibrierenden sprachlichen Schönheit. Diese Gedichte spielen nicht, sie täuschen nichts vor. Sie sind ein Stachel, der bleibt. Helmut Böttiger, Deutschlandfunk Kultur, 26. 4. 21

Anja Kampmanns Gedichte sind in ihren Gegenständen immer wieder höchst gegenwärtig. Hier zeigt sich die Kunst Anja Kampmanns, die Dinge nebeneinander stehen zu lassen, sie als Gleichzeitigkeiten zu akzeptieren und kenntlich zu machen. Den wissenschaftlichen Fortschritt auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Art, die Welt zu betrachten und sich mit ihr auseinanderzusetzen die sich nicht optimieren lässt, die mit jedem Betrachter nur immer wieder neu und anders ist. Tobias Lehmkuhl, DLF Büchermarkt, 30. 03. 2021

Besprechung vom 13.01.2022

Besprechung vom 13.01.2022

Vom Klonen eines Wollhaarmammuts

Liedhaftes Locken mit Melancholie: Neue Gedichte von Anja Kampmann

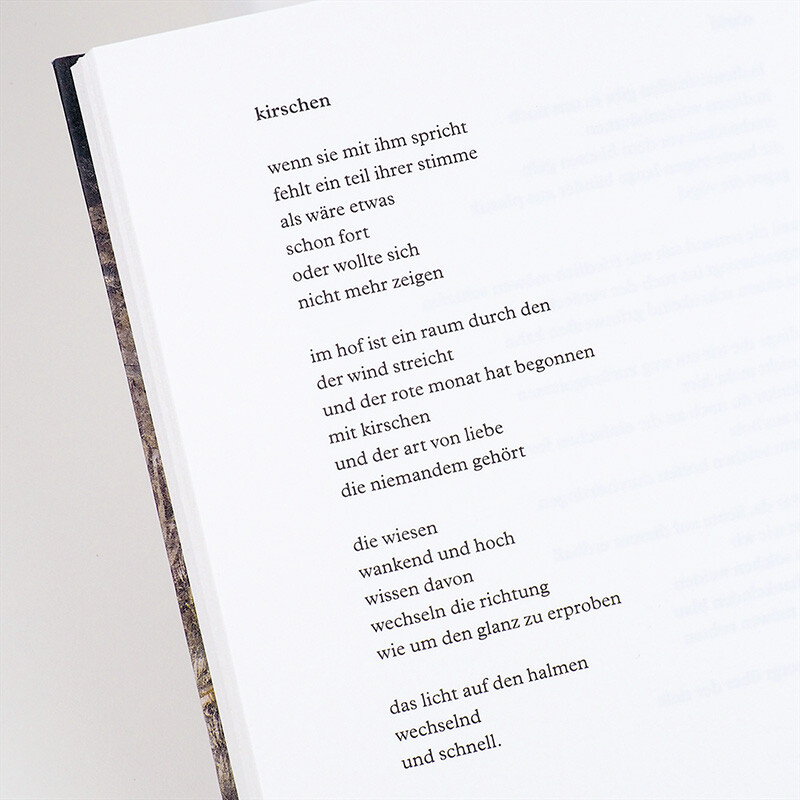

Mit "Der Hund ist immer hungrig" legt die 1983 geborene Anja Kampmann nach "Proben von Stein und Licht" ihren zweiten Lyrikband vor. Er umfasst 72 Gedichte in fünf Kapiteln: "hinter der scheune" versammelt Szenen aus einer norddeutschen ländlichen Kindheit und Jugend, in die auch (über Großeltern, Nachbarn, Lektüren vermittelte) Kriegs- und Nachkriegserfahrungen einfließen; "ein anderes blau" zeigt Irritationen und Demütigung des Menschen im dritten Jahrtausend angesichts von Computerintelligenz, geklontem Leben, Schändung und Ausbeutung der Natur durch Überbauung, Industrialisierung oder Fracking-Tiefbohrungen zur Erdgasgewinnung.

In der Abteilung "auf einem holzgrund auf gold" geht es um ein ökologisch-futuristisches Experiment, bei dem in Ostsibirien, im Kampf gegen das Abschmelzen der Permafrostböden, Tierarten angesiedelt werden sollen, die in Urzeiten dort lebten; auch träumen Forscher vom Klonen eines Wollhaarmammuts. Ein Gedicht weist auf das Verbluten von Fledermäusen unter Windrädern hin, in einem anderen bringt der Arm eines Hirten archaisch ein Lamm zur Welt. Das Kapitel "hinter mir" evoziert die Exotik der Alltagsmisere in den neuen Bundesländern, Abraumhalden erstehen auf, ein Second-Hand-Laden öffnet sich, ein "lottoshop". Das letzte Kapitel wiederum, "holzrauch, holunder und ein liebesgedicht" betitelt, setzt einen Akzent auf griechische, rumänische oder ukrainische Fremde und mischt und variiert die angeschlagenen Themen zwischen Gewalt, Entfremdung, Naturschönheit und Naturverlust. Und Liebe. Ein Ich, ein Du, ein Wir irrlichtern durch die Texte. Vieles ist Ansprache, Anrufung, Gesang. Der Ton bleibt existentiell, und doch ist dabei eine seltsame Distanz zu spüren, die anzusprechen heikel ist.

Auch wenn man nicht wüsste, dass Anja Kampmann am Literaturinstitut in Leipzig studiert hat, könnten manche Gedichte an Schreibspiele erinnern. Nimm ein historisch prägnantes Ereignis (zwischen dem 3. und dem 11. Mai 1997 wird der Schachweltmeister Gary Kasparow von einem IBM-Computer geschlagen), nutze besondere Wörter (der Computer heißt "Big Blue") und collagiere daraus assoziativ - Ozean, Strömung, Hirn, Sehnsucht - rhythmische Zeilen. Wie wichtig in Kampmanns Gedichten das geschichtliche, soziologische, kunsthistorische Material ist, zeigen ausufernde Anmerkungen am Ende des Bandes. Zusammenhänge werden erklärt, als müssten die Gedichte durch Spezialwissen abgesichert werden. Wie viel Hintergrundwissen braucht ein gelungenes Gedicht? Sollten nicht Realia, gefiltert durch das Temperament des Autors, in den Zeilen weitgehend so aufgehoben sein, dass das Gedicht wirkt, auch wenn man seine Zutaten nicht kennt?

Anja Kampmann kann sehr viel! Und vieles ist in diesem Gedichtband bewundernswert gut. Die Autorin hat einen Sinn für Sound, auch wenn die durchweg klein geschriebenen, oft interpunktionslosen Verse keinen Endreim aufweisen. Kampmann arbeitet sicher mit Assonanzen, spielt metrische Figuren an, um sie gleich wieder zu zerstören. Liedhaft lockt sie mit der Melancholie und bricht ab. Vor allem aber hat sie einen frischen Blick für Details und setzt neue Bilder. Da knackt ein Feuer "unruhig / wie ein redner / mit seinen gelenken", oder es stehen Laternen am Wasser, "mit langer kordel / angebunden als wäre pilgerschaft der plan". Oder es faltet ein Möbelpacker "die hände / wie ein zerschundenes gebetbuch".

Häufig arbeitet Kampmann mit Überblendungen. In "chase" - das ist der Name eines siebenmal geklonten begabten Zollhunds - durchschreitet so ein "nachfahrfahr" die Flughafenhalle mit der Eleganz einer "seidenrose", die dann im "haarturm" eines Mädchens steckt. In "bäckerlehrling" wird das Licht aus der nächtlichen Bäckerei enggeführt mit einem explodierenden "wintersternbild". Eine rumänische Landschaft ("teleorman"), die durch eine erzwungene Kollektivierung nach dem Zweiten Weltkrieg verödete, "atmet flach / wie ein krankes Kind", das - sehr schön! - die "zumutung eines löffels / aus silber" empfindet.

Mit vielen großen Autoren (Rilke!) hat Kampmann gemein, dass sie nicht kitschresistent ist. Ja, dass sie oft auf einen Flirt mit dem Schönen, Guten, Vagen setzt. Formulierungen wie "schicksalslied der wünsche" oder "sehnsucht / nach dem lied" oder "der verzweifelte letzte schnee, der keine zukunft kennt" oder "blasse wiesen / die ohne antwort sind" oder das Bild eines "blassen / mädchens / das traurig / lächelt, lächelt sanft" gehören nicht zu ihren guten Versen. Der "negativbereich", wie es im poetologischen Eingangsgedicht heißt, in dem Papst Clemens VI. während der Pest zwischen zwei Feuern überlebt, ist eine Fluchtlinie dieser Poesie. Das Nicht-Sagen, Nicht-Verstehen, Nicht-Wissen ("das land / wo alles rätsel ist" oder: "das bild, das wir voneinander behalten / ohne zu verstehen" oder: "wir hatten fragen die wir selbst nicht kannten") kann zur selbstreferentiellen Spirale werden, in der der Grund für diese Poesie nicht mehr erkennbar ist. Man möchte, tantenhaft, der jungen, hochbegabten Autorin zurufen: Genau bleiben! Aufpassen auf das Gefühlige, auf die vielen Redundanzen! Das Gedicht hat es verdient. ANGELIKA OVERATH

Anja Kampmann: "der hund ist immer hungrig". Gedichte.

Carl Hanser Verlag, München 2021. 119 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.