Zustellung: Mo, 19.05. - Mi, 21.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

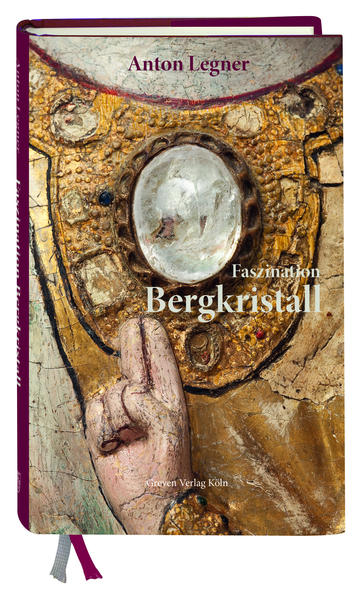

Der Bergkristall hat die Menschen seit jeher fasziniert und ihre Fantasien beflügelt. Sieht man von Gold ab, so gibt es kaum eine Materie, die im Laufe der Jahrtausende solche Aufmerksamkeit erfuhr. Anton Legner, der legendäre Direktor des Museum Schnütgen in Köln, hat sich zeit seines Lebens mit dem facettenreichen Stein beschäftigt. In einem persönlichen Rückblick stellt er herausragende Kunstobjekte vor, die aus Bergkristall gefertigt wurden: Kunstvolle Kreuze und Gefäße für heilige Reliquien spiegeln eindrucksvoll die mittelalterliche Frömmigkeit wider, Meisterwerke aus der Renaissance schmückten einst fürstliche Residenzen. In seinem Streifzug durch die Kunst- und Kulturgeschichte verfolgt Anton Legner auch Spuren, die der Bergkristall in der Malerei und Literatur hinterlassen hat. Sein Bilder-und Lesebuch versammelt Aussagen von Dichtern und Gelehrten aus vielen Epochen und führt durch die Schatzkammern der Kölner Kirchen und Museen. Es erinnert an große Ausstellungen mittelalterlicher Kunst und schlägt eine Brücke zwischen Böhmen und dem Rheinland - zwei Regionen, in denen der Bergkristall eine bedeutende Rolle spielte und die auch den Lebenslauf Anton Legners prägten.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

15. November 2021

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

276

Autor/Autorin

Anton Legner

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

173 Abb.

Gewicht

574 g

Größe (L/B/H)

203/145/27 mm

Sonstiges

Mit Lesebändchen

ISBN

9783774309340

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 14.04.2022

Besprechung vom 14.04.2022

Himmel und Erde

Ein Stein besonderer Art: Anton Legner, lange Jahre Leiter des Museums Schnütgen in Köln, verknüpft Erläuterungen zur Rolle des Bergkristalls im Mittelalter mit eigenen Erinnerungen.

Es gibt nicht viele Kunsthistoriker oder Forscher überhaupt, die mit 93 Jahren ein Buch vorlegen, das eine Art Quersumme ihres Lebenswerks darstellt. Und noch weniger wird es geben, die über einen derart weiten Erlebnishorizont verfügen wie Anton Legner, der als Kind und Jugendlicher in Prag sowohl die Beerdigung des ersten tschechoslowakischen Staatspräsidenten Masaryk erlebte als auch die des "Henkers von Prag" Reinhard Heydrich, auf den Widerstandskämpfer 1942 ein tödliches Attentat verübt hatten. Bei Masaryk lag eine "große feierliche Ruhe über der winterlichen Stadt", schreibt Legner in seinem Buch, bei Heydrich "standen Männer in schwarzen Uniformen Spalier, und dumpfe Trommelwirbel begleiteten den unheimlichen Zug".

Anton Legner, der nach dem Studium in Deutschland und Stationen am Augustinermuseum in Freiburg und dem Frankfurter Liebieghaus von 1970 bis 1990 Direktor des Museums Schnütgen in Köln war, erzählt im letzten Kapitel fast beiläufig von diesen beiden Details, die seine frühe Feinfühligkeit für unterschiedlichste Formen des Totengedenkens spiegeln. Eigentlich soll es in dem Buch ja um die Kulturgeschichte des Bergkristalls gehen, doch die Erinnerungen im letzten Kapitel - Legner nennt sie "Kristallstationen" - machen deutlich, dass der einzigartige natürliche Werkstoff für den Kunsthistoriker eine metaphysische Denkfigur verkörpert, die sein Leben prägte und zugleich mitten hineinführt in eine spirituelle Erfahrung des Mittelalters, eine, die in der Neuzeit zunehmend fremd wurde. Wobei die besondere Konstellation, in der Legner - beeindruckt auch von seiner tiefgläubigen Großmutter - aufwuchs, ihn dazu prädestinierte, sowohl kulturelle Grenzen des religiösen Erlebens zu überwinden als auch räumlich neue Verbindungen zu schlagen.

Als Legner in den Siebzigerjahren nach Köln kam, die Stadt, in der seit der Stauferzeit die Gebeine der Heiligen Drei Könige verehrt wurden und, in der Goldenen Kammer, die Überreste der heiligen Ursula und ihrer 11 000 Gefährtinnen, war ihm die zum Teil ornamentale Anordnung von Knochen "nicht fremd, sondern bekannt und vertraut". Sie erinnerte ihn an die von der Sammelwut Kaiser Karls IV. geprägten "Reliquieninszenierungen in den Prager Kirchen". Dass dieses besondere Verständnis für mittelalterliche Frömmigkeit den Zeitgeist herausforderte, war ihm dabei schon früh bewusst. Schalkhaft schreibt er, die Studenten in seinen kunstgeschichtlichen Seminaren wären sich, wenn wieder einmal die "Aura der Gegenstände" im Mittelpunkt stand, wohl oft so vorgekommen, als seien sie "versehentlich in eine religiöse Veranstaltung" geraten. Doch vor Legners Kölner Mittelalterausstellungen "Rhein und Maas", "Die Parler" oder "Ornamenta Ecclesiae" standen die Besucher Schlange, und wohl nicht trotz, sondern wegen des ermöglichten Eintauchens in fremd gewordene Sehgewohnheiten der Vergangenheit.

"Kölner Reliquienkultur" hieß Legners letztes Buch aus dem Jahr 2017. In dem neuen über den Bergkristall spielen Reliquien und ihre transzendierende religiöse Funktion ebenfalls eine wichtige Rolle. Denn der Kristall diente ihnen seit dem Mittelalter als Hülle, die es den "Heiltümern" ermöglichte, gesehen und zugleich geschützt zu werden, wie Legner schreibt. Der Bergkristall vermochte es, das Heilige sichtbar zu machen und zugleich, in seiner Reinheit und Klarheit, die Wesensmerkmale der Heiligen widerzuspiegeln. Darüber hinaus verwies er als kostbarer Kristall gemäß der Offenbarung des Johannes auf das Himmlische Jerusalem, dessen Grundmauern mit zwölf Edelsteinen geschmückt seien.

Erst im fünfzehnten Jahrhundert lief das Glas dem Bergkristall, der in Gebirgshöhlen gefunden wird und sinnbildlich Erde und Himmel verbindet, in seiner lange unangefochtenen Reinheit den Rang ab. Luthers Bewertung von Reliquien als "tot Ding" brachte Reliquiare aus Bergkristall zusätzlich ins Abseits; nicht selten wurden sie nach der Reformation zu weltlichen Trinkgefäßen umgewidmet.

Sieht man mit den Augen des 21. Jahrhunderts auf all die in dem reich bebilderten Buch präsentierten Reliquienschreine, Monstranzen und Kreuze, bei denen der Bergkristall zum Teil auch als Schmuckelement Verwendung findet, wirkt dieser wegen seiner Glasähnlichkeit fast unscheinbar und damit rätselhaft. Erst nach Lektüre dieses Buches sieht man ihn mit neuen Augen, versteht seine Bedeutung und Strahlkraft. Die Aura, die dem Leser jetzt noch fehlen mag, wird in der im November eröffneten Ausstellung "Magie Bergkristall" im Museum Schnütgen zu erleben sein. UWE EBBINGHAUS

Anton Legner: "Faszination Bergkristall". Kölner Erinnerungen.

Greven Verlag, Köln 2021. 280 S., Abb., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Faszination Bergkristall" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.