Ein Roadtrip voller Begegnungen, die das Herz berühren und den Blick weiten

Produktdetails

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 28.06.2025

Besprechung vom 28.06.2025

Immer auf der Suche nach dem nächsten Croissant

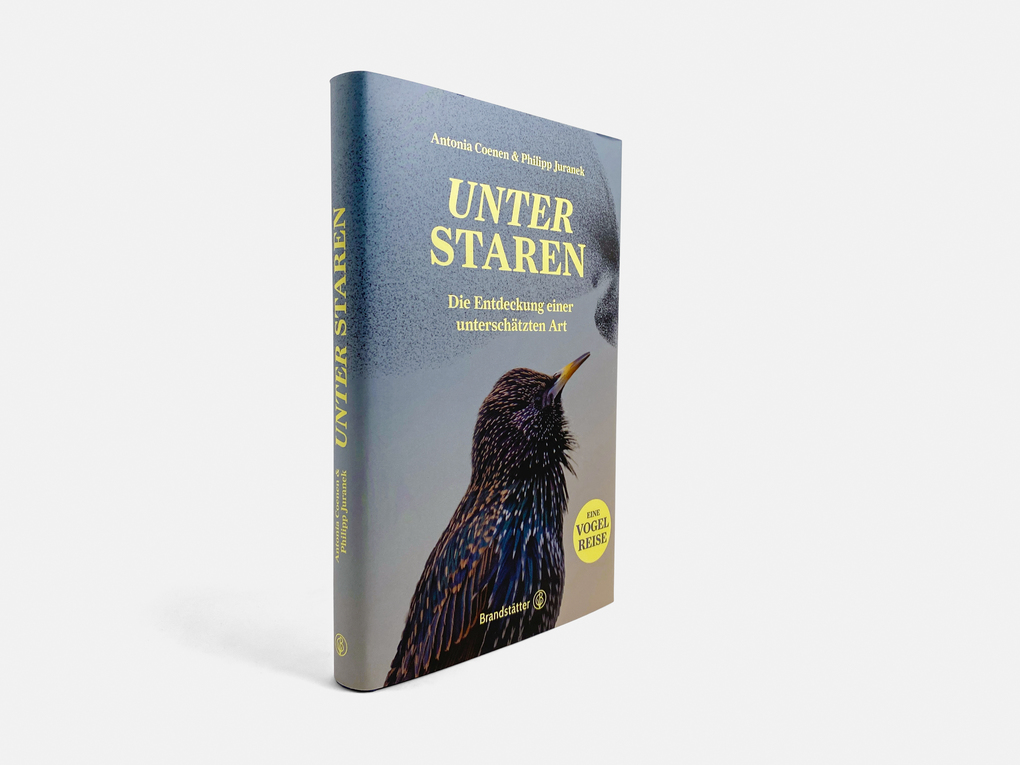

Alle führen, und alle folgen: Antonia Coenen und Philipp Juranek porträtieren mit dem Star einen faszinierenden Vogel, dem vielerorts leider nachgestellt wird.

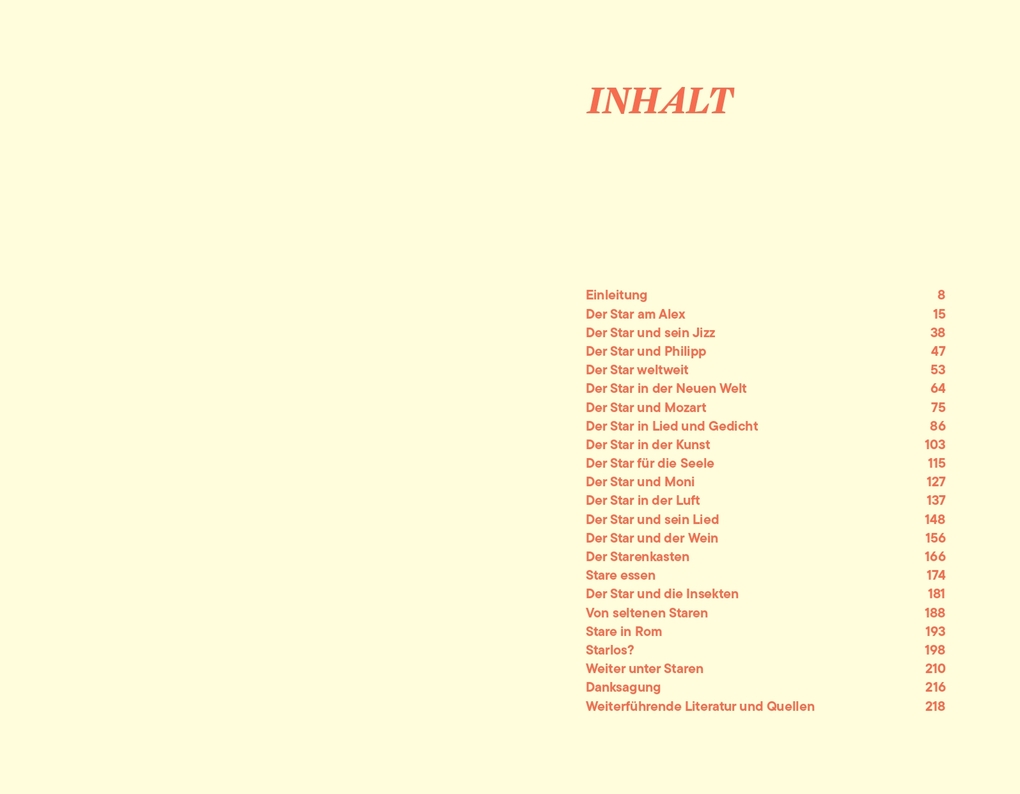

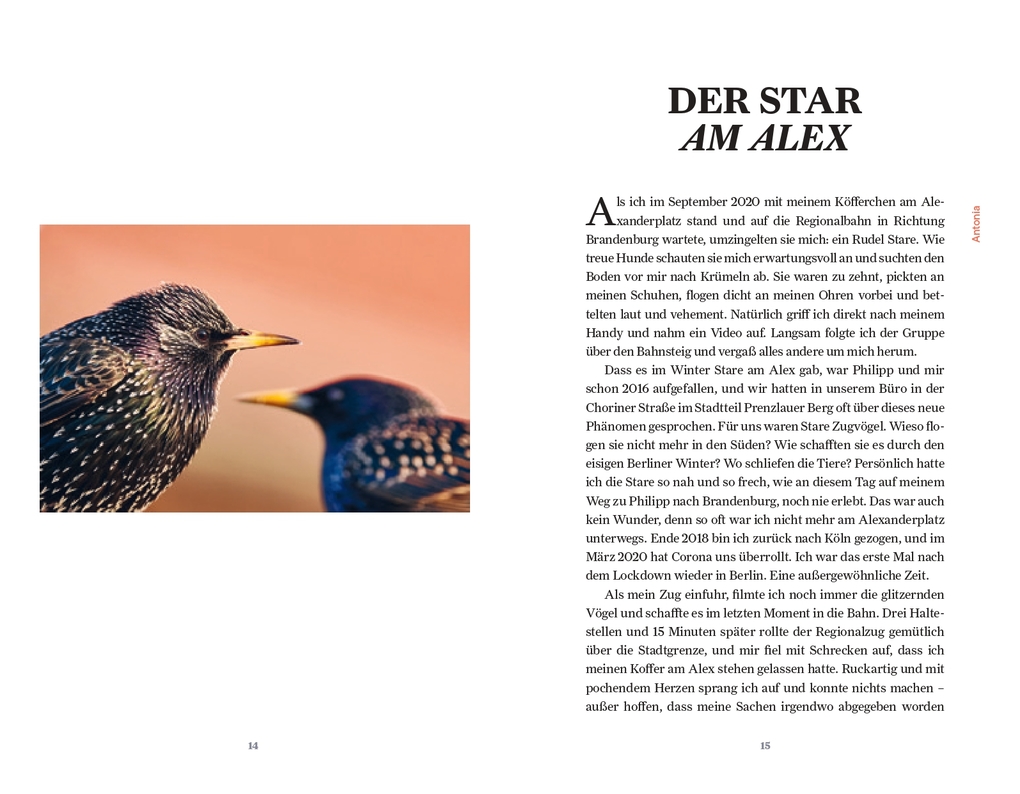

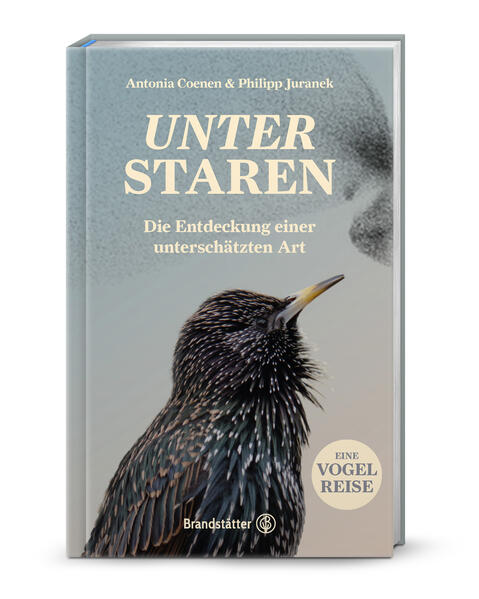

Der Star erfreut die Menschen als Frühlingsbote, wenn er schon Ende Februar auf manchen Hausdächern sitzend seinen munteren, laut pfeifenden und schwatzenden Gesang vorträgt, der mit lebhaftem Flügelschlag zusätzlich visuelle Aufmerksamkeit erregt. Sturnus vulgaris, wie er offiziell heißt, ist mittlerweile nicht mehr so gemein, wie er einmal war. Unser Wissen über den einst häufigen Vogel bleibt vage, was Antonia Coenen und Philipp Juranek, die gemeinsam den Podcast "Gut zu Vögeln" moderieren, als Anlass zur Neuentdeckung dieser Art begreifen.

Ihre Monographie ist eine farbige, gelegentlich schrille Mischung aus Sachbuch, Reportage, Interview und persönlichen Bekenntnissen. Letztere laut Selbstauskunft deshalb, weil "Vögel Emotionen, Herz, Erinnerung, Liebe und Freundschaft" bedeuten. Das jugendlich leger, ja treuherzig formulierte Ziel war es, "loszuziehen, dem Star und unseren Fragen hinterher; neugierig bleiben, links und rechts des Weges schauen und entscheiden, wohin es als Nächstes gehen soll".

Die beiden Autoren sind keine professionellen Biologen, zeichnen sich vielmehr durch ihre Leidenschaft für die Natur und die Vogelwelt aus. Ans Herz gewachsen sind ihnen die Stare, als sie an harten Wintertagen auf dem Berliner Alexanderplatz ohne Scheu vor den Füßen der Passanten nach Essenresten suchten und auf die Hand flogen, sobald man ihnen ein Croissant entgegenhielt.

Die "Vogelreise", auf die der Leser mitgenommen wird, erinnert manchmal an eine Achterbahn. Themen tauchen unvermittelt auf, verschwinden und kehren wieder. Es geht um Biologie, Kultur, Kunst und - ganz generell - um den dramatischen Schwund an biologischer Vielfalt und die damit verbundenen Probleme, die nur durch innovative Konzepte für ein kluges Miteinander von Mensch und der Natur lösbar sind.

Stare sind soziale Vögel, auch wenn sich Paare zum Brutgeschäft vereinzeln. Ihr Nest bauen sie in vorgefertigte Höhlen, egal ob Baumhöhlen, Dachlücken oder eben Starenkästen, die von nicht wenigen Naturfreunden gezimmert werden. Doch bald nachdem die Jungen das Nest verlassen haben, versammeln sie sich zu immer größeren Trupps, die nachbrutzeitlich oft weit umherwandern und sich im Winterhalbjahr zu manchmal gewaltigen Schwärmen zusammenschließen.

Das hat mit der Nahrung zu tun. Füttern die Stare ihre heranwachsenden Jungen vor allem mit proteinhaltigen Insekten, dann nutzen sie später das breite Angebot an Beeren und anderen Früchten. Ihr ausgeprägter Nahrungsopportunismus ermöglicht ihnen hohe Populationsdichten und weite Verbreitung in Europa und Asien. Das ist auch eine Erklärung, warum ihre Einbürgerung in Nord- und Südamerika, Südafrika, Australien und Neuseeland so erfolgreich war, dass sie dort längst als Schädlinge in der Landwirtschaft verfolgt werden. Mit dem Gift Starlicide wird in den USA jährlich ein Drittel der Population der invasiven Immigranten vernichtet, ohne signifikanten Effekt.

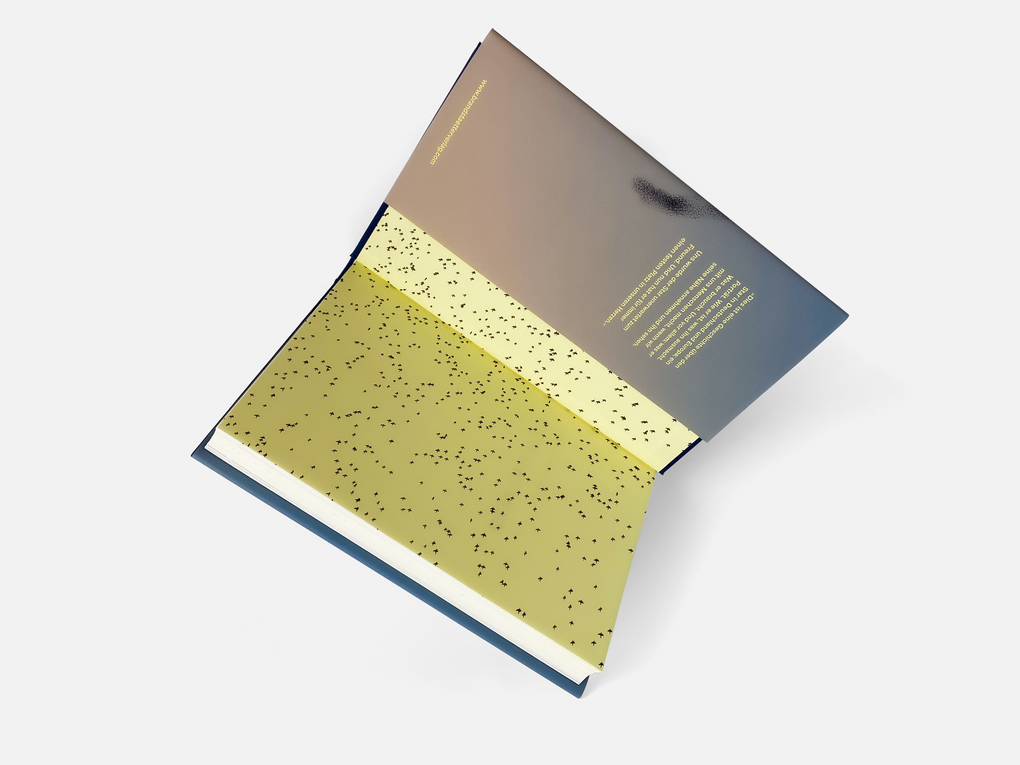

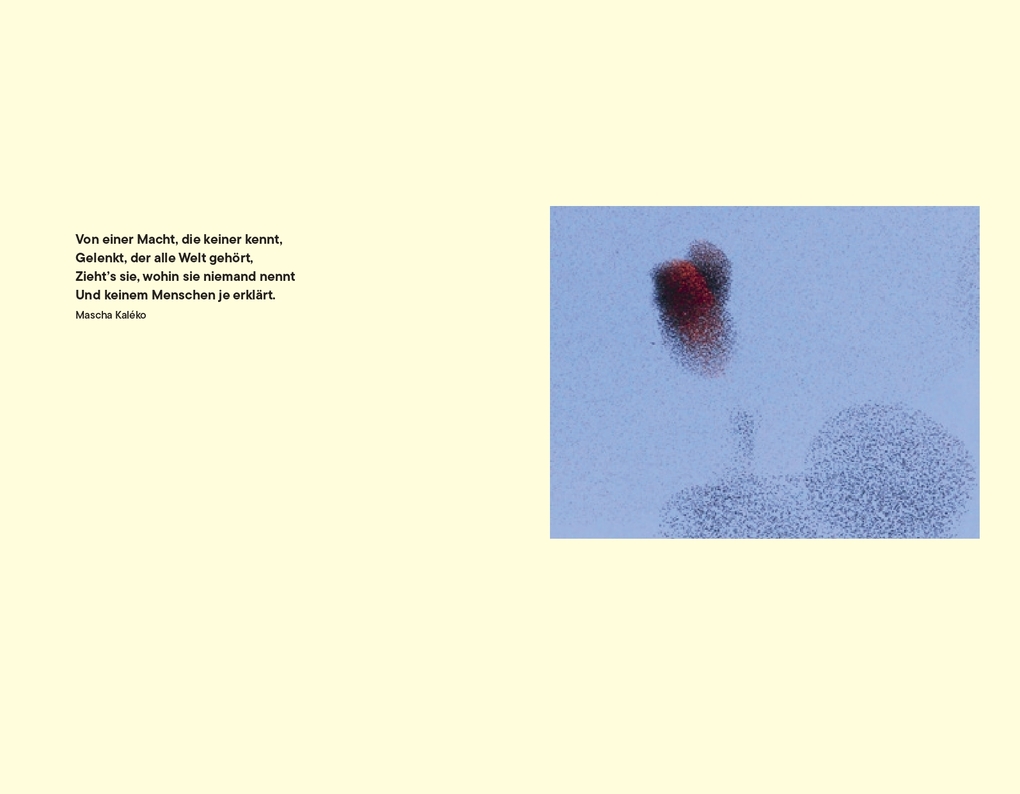

In der Winterzeit sind die abendlichen Schlafplatzflüge von riesigen Starenschwärmen mit zuweilen Hunderttausenden Individuen ein atemberaubendes Naturschauspiel. Im Englischen gibt es hierfür das schöne Wort "murmuration", abgeleitet von dem durch zahlreiche Flügel erzeugten Rauschen. Die Individuen verschmelzen im Schwarm zu einem Superorganismus, der sich blitzartig verändert, ausdehnt und zusammenzieht - und so ein Himmelsballett mit surrealen Figuren hervorzaubert.

Aus einem derart flexibel reagierenden Schwarm kann kein Falke einzelne Individuen herausgreifen. Die Physik dieser Schwarmintelligenz ist bis heute nicht ganz verstanden. Nach dem Prinzip "alle führen, und alle folgen" kollidieren sie nie bei den Flugmanövern. Schon deshalb, weil jeder Vogel stets seine sieben nächsten Nachbarn im Blick hat. Sehr schön ließ sich das bis in die 2020er Jahre mitten in Rom beobachten, wo bis zu vier Millionen Stare überwinterten.

Gern hätte man mehr Details der Brutbiologie erfahren, zum Beispiel über den häufigen intraspezifischen Brutparasitismus. In bis zu 45 Prozent aller Nester liegt ein fremdes Ei, manchmal finden sich dort sogar mehrere. Das ist nicht leicht zu erkennen, da alle Eier hellblau sind. Die Ursache ist oft Nistplatzmangel. Weibchen, die keine Nisthöhle finden, bringen so ihre Eier bei den Nachbarn unter; ein Argument für mehr Nistkästen.

Das Buch hat einige Schwächen. Die Duftmarken der Wokeness etwa irritieren: Es ist albern zu schreiben, "die Wissenschaft jedoch bleibt männlich". Es existiert auch kein "Geschmäckle, welches impliziert, dass die Weibchen willenlos und bedürftig seien". Das wusste schon der weise, weiße alte Mann Charles Darwin, der vor über 150 Jahren das Primat der Weibchen bei der Partnerwahl als treibende Kraft der sexuellen Selektion erkannt hatte. Und vielleicht zum ersten Mal sind in einem Literaturverzeichnis die Verfasser nach ihren Vornamen aufgelistet. Auch hätte der Lektor den "griechischen Waisen Aesop" aus dem Manuskript herausfischen müssen.

Doch die Stärken überwiegen und steigern sich zum Schluss hin zu einem Appell. Der Rückgang der Stare vollzieht sich seit fünfzig Jahren immer schneller. Ihre Jungen verhungern immer häufiger im Nest, weil es kaum mehr Insekten gibt, eine Folge der Intensivlandwirtschaft. Dies ist nur ein Symptom für den rapiden Verlust aller biologischen Vielfalt. Bereits Aristophanes schrieb: "Tue nichts ohne den Rat der Vögel." Das gilt heute mehr denn je. KARL SCHULZE-HAGEN

Antonia Coenen und Philipp Juranek: "Unter Staren". Die Entdeckung einer unterschätzten Art. Eine Vogelreise.

Brandstätter Verlag, Wien 2025. 192 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Unter Staren" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.