Zustellung: Sa, 23.08. - Di, 26.08.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

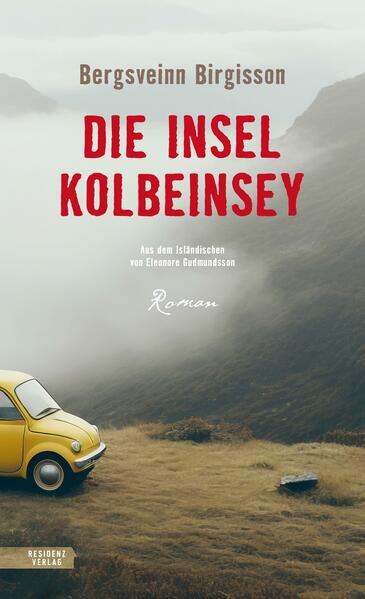

In "Die Insel Kolbeinsey" erzählt Bergsveinn Birgisson von sympathischen Außenseitern und der magischen, wilden Landschaft seiner Heimat: Ein Mann beschließt, seinen depressiven Freund aus der psychiatrischen Anstalt zu befreien, in die dieser eingewiesen wurde. Die Abgeschiedenheit der nördlichsten Insel Islands soll ihn heilen. Die Flucht der beiden aus der Zivilisation wird zu einer wilden Verfolgungsjagd, die sie in immer entlegenere Gebiete führt. Eine wütende Krankenschwester, die ihnen auf den Fersen geblieben ist, wird gekidnappt und auf den Rücksitz des Autos verfrachtet. Zu dritt treten sie eine filmreife Reise an, die "Fargo" an Absurdität um nichts nachsteht und die tiefe Freundschaft der beiden Männer auf eine harte Probe stellt.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

03. März 2025

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

224

Autor/Autorin

Bergsveinn Birgisson

Übersetzung

Eleonore Gudmundsson

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

354 g

Größe (L/B/H)

206/126/27 mm

ISBN

9783701717996

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 12.06.2025

Besprechung vom 12.06.2025

Ihr werdet doch vorsichtig sein mit dem Wagen, oder?

Zwei depressive Grübler auf einem Roadtrip durch Island: Bergsveinn Birgissons Roman "Die Insel Kolbeinsey"

Vor ungefähr 12.000 Jahren strömte eine schier unvorstellbare Menge Magma aus dem Schlot eines Unterwasservulkans. Enorme Dampfexplosionen ließen Lava und Asche weit gen Himmel steigen, das Wasser kochte. Dies war die Geburtsstunde einer Insel: Kolbeinsey. Dieses unbewohnte Fleckchen Land liegt 105 Kilometer nördlich der isländischen Nordküste - und nach ihm hat der isländische Autor Bergsveinn Birgisson seinen neuen Roman benannt.

Die Geschichte, die sich da auf gut 200 Seiten entspinnt, ist schnell erzählt: Der depressive Ich-Erzähler, der in der Mitte seines Lebens steht und eigentlich Uni-Vorlesungen halten müsste, begibt sich mit seinem ebenfalls depressiven Freund auf einen Roadtrip quer durchs Land. Nur dass dieser Freund eigentlich in einer geschlossenen Station der Psychiatrie sein sollte. Schließlich macht sich eine Krankenschwester ("Madame Reisigrute") auf, den Entflohenen wieder einzufangen: mit Elektroschocker und der rohen Kraft eines Sumoringers.

Gleich zu Beginn des Textes findet sich eine Passage, die vielleicht als Schlüssel zur Lektüre dieses Buchs taugt. Der Ich-Erzähler teilt mit, dass er die "Romanversessenheit" hasse, "wegen der sich Leute abmühten, 'die Wirklichkeit einzufangen', indem sie beschrieben, wie das Licht einer 60-Watt-Osram-Lampe aus einem staubigen Perlenlüster auf das graue Kleid einer rothaarigen Frau mittleren Alters fiel und dunkelblaue Schatten in die Vertiefungen zwischen den Falten warf. Warum sagte nie jemand das, was wichtig war? Waren nicht die Wunden der Existenz der Stoff aller Dichtung?" Das ist der Ton, mit dem der 1971 in Reykjavík geborene Birgisson seinen Erzähler durchs Land irren lässt, auf der Suche nach . . .

Ja, wonach eigentlich? Erlösung? Erkenntnis? Freiheit? So ganz klar wird das nicht. Immerhin: Die beiden schrubben ordentlich Kilometer. Ein gutes Buch macht das aber leider noch lange nicht. Unterwegs sind die Depressiven in einem Geländewagen, die Krankenschwester folgt ihnen mit ihrem Toyota ("Yaris des Todes"). Während dieser Autofahrt durch Island, die über Umwege zu ebenjener Insel Kolbeinsey führt, reflektiert der Erzähler immerzu. Ein nimmersattes Kopfzerbrechen über die Welt, die Literatur, über das Leben, die Einsamkeit und, und, und. Mehr als große Worte findet man leider allzu selten in diesem Grübelroman. Der Unterschied zwischen Grübeln und Nachdenken? Letzteres ist zielgerichtet, produktiv, Ersteres verliert sich in der Ziellosigkeit - die Gedanken irren umher, und man endet allzu oft in einer Sackgasse. So auch der Ich-Erzähler in "Die Insel Kolbeinsey".

Nun gibt es ja Roadtrip-Romane, die bestechen durch blitzgescheite Dialoge, man denke an die legendäre Szene in Hunter S. Thompsons "Angst und Schrecken in Las Vegas": "Sagt mal . . . äh . . . Freunde, ihr werdet doch vorsichtig sein mit dem Wagen, was?" "Aber klar." Oder man halte sich vor Augen, wie lebendig gesprochen wird in Wolfgang Herrndorfs Bestseller "Tschick". In "Die Insel Kolbeinsey" wird nicht nur viel gegrübelt, sondern auch viel gesprochen, leider zu oft in indirekter Rede, und weil das im Deutschen oft etwas Behäbiges hat, fällt es dem Text auf die Füße: "Ob es so schwer sei, zu verstehen, dass so nie irgendwelche Kunst oder irgendetwas Schönes entstehen hätte können, und was ihr einfalle, so zu reden. Das sei krank!"

Dabei hat Birgisson immer wieder großartige Ideen, die wirklich aufgehen, nordischer Humor à la Hallgrímur Helgason ("Zehn Tipps, das Morden zu beenden und mit dem Abwasch zu beginnen") oder Erlend Loe ("Naiv. Super."): Die beiden Depressiven besteigen eine Fähre, mit an Bord sind japanische Touristen und die Kiste, in der die mit Morphin betäubte Krankenschwester steckt. Die Japaner sind neugierig: "Ob Inselbewohner immer mit solchen Kisten reisten statt mit Koffern? Always, antwortete mein Freund, we refuse to be modern! Die Japaner lachten freundlich. Sie begannen sofort, Fotos von diesen eigenartigen Männern und ihrem Gepäck zu machen. Mein depressiver Freund reagierte darauf, indem er vor der Kiste posierte, die Hand an einer Spitzhacke, die er oben an Deck gefunden hatte, als sei die Kiste unter seinen Füßen ein Walross oder Wal, den er zur Strecke gebracht hatte."

Zusehends zerfällt die Wirklichkeit in diesem Text. Die Wände eines Hauses zerfließen, Nordlichter nehmen die Gestalt einer Frau an. Schuld daran dürfte das Morphin sein, das dem Ich-Erzähler in den Adern pulsiert - oder die halluzinogenen Pilze, die er einwirft. Es folgt eine Menge Küchenphilosophie, die aber, wie so oft, leider zu nicht viel führt. Der Ich-Erzähler dieses Romans ist dazu verdammt, das Programm durchzuziehen, das ihm der Autor aufgezwungen hat: grübeln, wahrnehmen, depressiv sein. Das lässt ihn genauso wie seinen Freund und die Krankenschwester seltsam blass wirken. Bestenfalls sind literarische Figuren ja so plastisch, so stark und überzeugend, dass sie einem lange im Gedächtnis bleiben. Bei diesem Roman dürfte das schwerfallen. MATTHIAS JÜGLER

Bergsveinn Birgisson: "Die Insel Kolbeinsey". Roman.

Aus dem Isländischen von Eleonorte Gudmunsson. Residenz Verlag, Wien 2025. 224 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.