Zustellung: Fr, 15.08. - Mo, 18.08.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

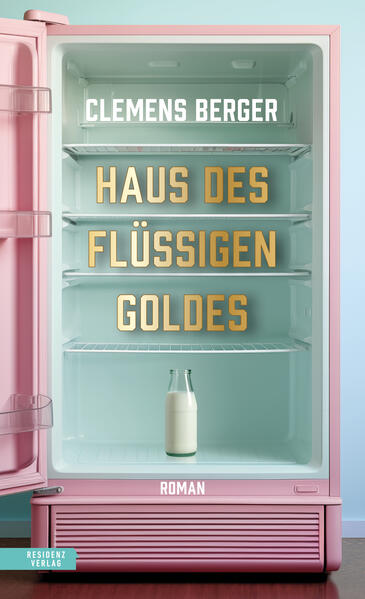

Clemens Bergers rasante Satire nimmt uns mit in die verrückte und doch nur allzu reale schöne neue Welt, in der alles zur Ware und eine alleinerziehende Mutter zur Social-Media-Ikone werden kann.

Babys brauchen Milch - Muttermilch oder Pulvermilch. Hier setzt Clarissa mit dem "Haus des flüssigen Goldes" an: Frauen wie Maya, die als alleinerziehende Mutter bislang von Gelegenheitsjobs gelebt hat, pumpen in sicherer Umgebung ihre überschüssige Milch ab und werden am Verkauf gewinnbeteiligt. Das geht gut, bis der größte Milchpulverfabrikant nicht mehr liefern kann und zugekaufte Muttermilch überlebenswichtig wird. Als Maya sich auf die Seite der verzweifelten Frauen mit ihren hungrigen Babys stellt, wird sie zur Social-Media-Ikone: Sie wird gefeiert und mit Shitstorms überzogen, sie erhält Millionenangebote und Morddrohungen. Clemens Bergers neuer Roman ist mehr als ein irrwitziges Bild unserer Gesellschaft: Auf anrührende Weise erzählt er von Solidarität, Überlebenskampf und Mutterliebe.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

23. September 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

216

Autor/Autorin

Clemens Berger

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

360 g

Größe (L/B/H)

207/133/25 mm

ISBN

9783701717910

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 10.10.2024

Besprechung vom 10.10.2024

Der Rapper schenkt ihr ein Luxusauto

Endlich Anerkennung für ungesehene Arbeit: Clemens Bergers Roman "Haus des flüssigen Goldes" erzählt vom Verkauf von Muttermilch

Im Jahr 2022 war Milchpulver in zahlreichen Supermärkten der USA nicht mehr verfügbar. Der größte Hersteller des Landes musste über Monate die Produktion einstellen, weil seine Ware bakteriell kontaminiert war. Als Folge dieser "formula shortage crisis" stieg nicht nur die Nachfrage nach Milchspenden, sondern auch der informelle Handel mit Muttermilch rasant an.

Dieses Ereignis aus der jüngeren Geschichte nimmt der österreichische Autor Clemens Berger zum Ausgangspunkt seines neuen Romans. In "Haus des flüssigen Goldes" hat sich ein Unternehmen mit ebendiesem Namen darauf spezialisiert, getestete, keimfreie und perfekt temperierte Muttermilch an zahlungskräftige Kunden zu vertreiben. Die von der geschäftstüchtigen Clarissa geführte Einrichtung bietet Frauen, die ihre Milch verkaufen, nicht nur die Chance, das "Zehnfache" ihres bisherigen Einkommens zu verdienen. Sie stellt überdies Kinderbetreuung, Fitnesstraining sowie freie Kost und Logis zur Verfügung.

Zu den Mitarbeiterinnen des Hauses zählt auch die alleinerziehende Maya, die wegen einer Hypergalaktie sehr viel mehr Milch produziert, als ihre Tochter benötigt. Als das Milchpulver knapp wird, fordern Protestierende von Clarissa, die Preise zu senken, damit auch Geringverdienende ihre Kinder mit Muttermilch ernähren können - ohne Erfolg. Maya hingegen erlebt einen Gesinnungswandel, als sie ein halb verhungertes Baby vor der Tür des Hauses entdeckt und sich spontan entschließt, es zu stillen. Sie wird gefeuert und im selben Moment zu einer Social-Media-Ikone mit über 5 Millionen Followern.

Wie schon in seinem Roman "Das Streichelinstitut" aus dem Jahr 2010, in dem ein Student beschließt, eine nicht sexuelle Form der Zärtlichkeit als Dienstleistung anzubieten, geht Berger auch in dieser Geschichte der Frage nach, was geschieht, wenn ein Gut monetarisiert wird, das als intim und unverkäuflich gilt. Anders als beim Streicheln kommt bei der verkauften Muttermilch aber noch hinzu, dass damit eine ganze Reihe von Kontroversen rund um "Care-Arbeit" sowie Idealvorstellungen von Mutterschaft und "natürlicher" Ernährung einhergehen.

Man muss bereit sein, ein paar kontrafaktische Prämissen zu akzeptieren, um der Geschichte zu folgen: etwa dass Frauen in der Lage sind, 10 bis 13 Liter Muttermilch pro Tag abzupumpen (der aktuelle Weltrekord liegt bei etwas über 6 Litern). Oder dass ebendiese Wunderfrauen acht Stunden am Stück ohne Unterbrechung Auto fahren und eine ganze Nacht lang durchschlafen können. Sieht man von solchen Unwahrscheinlichkeiten ab, die womöglich weniger fehlender Recherche als satirischer Übertreibung geschuldet sind, kann man den Roman aber mit Gewinn lesen. Eine der Stärken von Bergers Erzählverfahren besteht darin, Widersprüche im Verhalten aller Figuren sichtbar zu machen. Individuelle Profitinteressen, soziale Fürsorge, feministische Argumente, aggressiver Moralismus und sozialer Geltungsdrang sind so miteinander verwoben, dass niemand eindeutig im Recht oder Unrecht ist.

Clarissa etwa, die sich und ihre Mitarbeiterinnen als moderne "Unternehmerinnen" begreift, verteidigt das Recht der Frauen, für ihre "ungesehene Arbeit" endlich "anerkannt" und entlohnt zu werden. Nicht stillenden Frauen und anderen Personen, die fremde Milch zum "Schleuderpreis" erwerben wollen, begegnet sie mit Unverständnis. Dass die Produkte aus dem "Haus des flüssigen Goldes" nicht bloß von wohlhabenden Eltern, sondern auch von Bodybuildern und "Perversen" gekauft werden, hält sie unter Bedingungen eines "freien Markts" für unvermeidbar. Ihre Kontrahentin Kara hingegen, Stellvertreterin der Protestierenden, lehnt es ab, Muttermilch als "Ware" zu vertreiben. Sie verlangt von den Frauen im "Haus des flüssigen Goldes", sich in den Dienst der "Allgemeinheit" zu stellen. Um den "Armen" zu helfen, hält sie es für gerechtfertigt, die abgepumpte Milch aus den Kühlschränken des Hauses notfalls gewaltsam zu entwenden.

In dieser Gemengelage versucht Maya nach ihrer Kündigung, eine eigene Haltung zu finden. Dass ihr das kaum gelingt, weil sie als "vermeintliche Ikone der Nächstenliebe" von allen möglichen Seiten vereinnahmt wird, ist das zweite große Thema des Romans: die Dynamik der sozialen Medien zwischen Hypes und Shitstorms. Leider geht Berger dabei etwas holzschnittartig vor. Wird Maya zunächst als "Heldin" gefeiert, von der "bekanntesten Frau der Welt" auf ihr Anwesen eingeladen, von dem "berühmtesten Fußballer der Welt" hofiert und von "einem der größten Rapper aller Zeiten" mit einem Luxusauto beschenkt, so folgt schon wenige Tage später der tiefe Fall. Nachdem Gerüchte laut werden, Maya stille heimlich fremde Babys, giere nach Prominenz und verachte nicht stillende Frauen, wenden sich fast alle von ihr ab. Ein lukrativer Werbevertrag wird gekündigt, die Stunde des Ruhms ist vorbei.

Natürlich kommen solche radikalen Kehrtwenden der öffentlichen Meinung vor. Doch die überspitzte Darstellung von Mayas Aufstieg und Niedergang als Social-Media-Star wirkt, verglichen mit der sonstigen Kunstfertigkeit der Erzählung, allzu plakativ. Noch konstruierter erscheint dann das unvermittelt herbeigeführte Ende: Nachdem Maya sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, beschließt Clarissa, ihr Unternehmen den stillenden Frauen zu übergeben und diese selbst entscheiden zu lassen, wem und zu welchen Preisen sie ihre Milch verkaufen möchten.

Die kaum aus der Logik der Geschichte abzuleitende harmonische Lösung unterläuft die Komplexität des Konflikts, die der Roman über zweihundert Seiten aufgebaut hat. Die Gegenwärtigkeit der Geschichte zeigt sich jenseits der konkreten Thematik gerade darin, dass alle Beteiligten glauben, für die richtige Sache einzutreten, aber kaum bereit sind, einen anderen Standpunkt einzunehmen. Und dass sie dabei an den falschen Fronten kämpfen.

Schuld sind aus Perspektive der Romanfiguren niemals Industrie, Politik oder Wirtschaft, sondern immer die Frauen, die je nach Standpunkt zu egoistisch oder zu gierig, zu wenig Feministin oder zu wenig liebende Mutter sind. Lesenswert ist der Roman dennoch, weil es ihm über große Strecken gelingt, solche blinden Flecken im Handeln der Figuren sichtbar und es der Leserschaft dadurch schwer zu machen, vorschnelle Urteile zu fällen. ERIKA THOMALLA

Clemens Berger: "Haus des flüssigen Goldes". Roman.

Residenz Verlag, Salzburg 2024. 216 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.