Besprechung vom 19.08.2025

Besprechung vom 19.08.2025

Kein Wort von Handgranaten im Sportunterricht

Im dritten Band seiner Memoiren strickt der frühere SED-Funktionär die Legende eines friedliebenden Staates

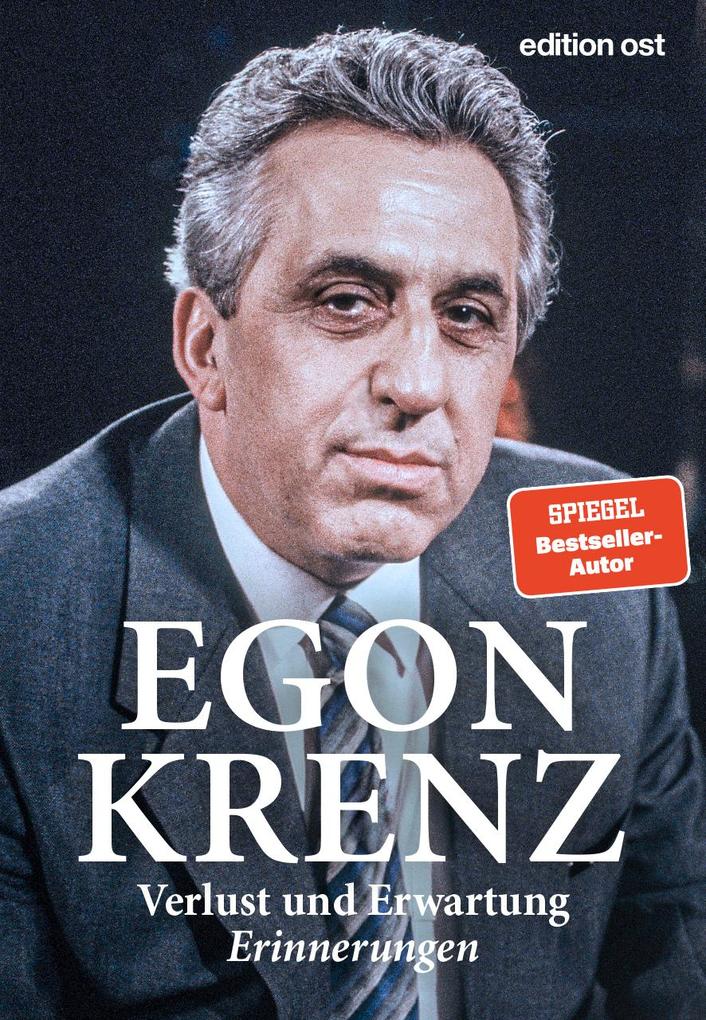

Die DDR war in vielerlei Hinsicht speziell, jetzt scheint sie auch noch eigene Naturgesetze gehabt zu haben. "Weil man nicht zu deren Konzerten im Westen reisen konnte", schreibt Egon Krenz, "holten wir Weltstars wie Bob Dylan, Joe Cocker, Udo Lindenberg, Harry Belafonte, Bryan Adams, Bruce Springsteen oder Miriam Makeba, die 'Mama Afrikas' auf DDR-Bühnen". Nicht reisen konnte! Dass es die SED war, die Westreisen verbot, bleibt unerwähnt. Willkommen im dritten und finalen Band der Memoiren des jahrzehntelangen SED-Funktionärs Egon Krenz, der im Herbst 1989 für knapp 50 Tage Generalsekretär der Partei und DDR-Staatschef war.

Unter dem Titel "Verlust und Erwartung" beschreibt Krenz die Zeit von 1989 bis heute. Das gerät wie in den zwei vorhergehenden Bänden unterhaltsam, weil Krenz flüssig und anekdotenreich erzählt. Er gibt Einblicke in die Agonie der SED-Führung im Spätsommer 89, beschreibt seine Ernennung als Nachfolger Erich Honeckers, den Absturz in die Arbeitslosigkeit mit 52 Jahren, die Zeit in Haft, verurteilt wegen der Mauertoten, sowie sein Leben im Land des Klassenfeindes, der Bundesrepublik, in der er sich zum Bestsellerautor schrieb. Vor allem aber verklärt er 350 Seiten lang den Staat, dem er sich mit Haut und Haaren verschrieben hatte: die DDR.

Selbstkritik kommt dabei allenfalls in homöopathischen Dosen vor. "Mir wurde bewusst, dass ich in einer entscheidenden Situation versagt hatte", beichtet Krenz, während er beschreibt, wie der schwerkranke Honecker im August 1989 den Hardliner Günter Mittag mit der Vertretung beauftragte und damit ihn als Vize überging. Weil auch alle anderen in der SED-Führung die Klappe hielten, siechte die DDR weitere Monate dahin. Als Krenz es dann doch auf den Thron geschafft hatte, redete er das Volk in seiner ersten Fernsehansprache mit "Liebe Genossinnen und Genossen" an. Das schreibt er nicht, es blieb aber in Erinnerung.

Wer die DDR mit wachen Augen erlebt hat, wird über die zahllosen Lücken und Widersprüche kaum hinwegsehen können, vor denen das Buch strotzt. Etwa, dass Krenz wie einst als Funktionär auch heute noch permanent von "wir" und "uns" schreibt, wenn er Ostdeutsche meint, andere aber, wenn sie selbiges tun, dafür massiv kritisiert. Dabei ist es Krenz, der wie schon die SED alle Ostdeutschen auch weiterhin kollektiv vereinnahmt und ihnen erklärt, dass sie sich zwar heute, "sofern das Geld da ist", alles kaufen könnten. "Aber ein solidarisches, tolerantes Miteinander, ein vernünftiger Verkehr, in den sich nicht gleich Anwälte drängen, um Honorare zu erstreiten, ein friedlich-freundlicher Gemeinschaftssinn: der kam abhanden."

Spätestens hier riecht es muffig, weil genau das die Erzählungen sind, die manche junge Leute im Osten heute von ihren Großeltern über die DDR hören. Verdrängt wird dabei, wie schnell das solidarische, tolerante Miteinander schwand, wenn man nicht tat, was die Partei wollte, wie man dem Staat ausgeliefert war, weil man sich rechtlich nicht gegen ihn wehren konnte, und wie oft der friedlich-freundliche Gemeinschaftssinn nichts anderes war, als sich mit den unmöglichsten Leuten gutzustellen, um an knappe Waren oder Dienstleistungen zu gelangen.

Verklärung war bei Krenz erwartbar, schamlos jedoch ist, wie er mehrfach darauf verweist, dass es im Herbst 1989 er und die SED gewesen seien, die "Keine Gewalt!" entschieden hätten. Ganz nebenbei vereinnahmt er hier auch noch die wichtigste Forderung der Montagsdemonstranten. Dabei kapitulierte die SED am 9. Oktober in Leipzig vor der Masse der Menschen und dem fehlenden Rückhalt durch die Sowjetunion, die ihre Panzer diesmal in den Depots gelassen hatte. Die SED-Führung dagegen hatte nicht nur Polizei, sondern auch Truppen der NVA und des MfS an entscheidenden Orten zusammengezogen, um die "Konterrevolution" zu verhindern. Am 7. und 8. Oktober versuchte sie das auch gewaltsam in Plauen, Dresden und Berlin.

Unabhängig davon gab es, etwa in Leipzig, SED-Führer, die nicht mehr mitmachten und so zur Gewaltfreiheit beitrugen. Die Parteispitze in Berlin aber zählte - historisch belegt - mitnichten dazu. Hier hätte man sich eine Nachfrage des Verlegers der "Berliner Zeitung", Holger Friedrich, gewünscht, der Krenz' Buchpremiere moderierte und der im Buch gewürdigt wird. Stattdessen rutschte Friedrich, der anderen Medien gerne vorwirft, unkritisch zu sein, verbal auf Knien an Krenz heran und flötete allen Ernstes: "Was hat dich zu dieser Gelassenheit gebracht, dass du heute hier auf dieser Bühne stehst, obwohl dir so übel mitgespielt wurde?" Das klang ganz wie aus Zeiten des SED-Zentralorgans, das die "Berliner Zeitung" einmal war.

Noch schlimmer wird es im Buch selbst, wo Krenz angesichts der Weltlage an der Legende strickt, die DDR sei ein friedliebender Staat gewesen. "Wenn es um Krieg und Frieden ging, wurde in der DDR weder gelogen noch geheuchelt", schreibt er. "Bei uns hatte die Erziehung zum Frieden Priorität." Kein Wort von Fahnenappell, Handgranaten- statt Schlagballweitwurf im Sportunterricht oder vom Wehrlager in Klasse neun. "Kriegspropaganda in den Medien", schreibt Krenz, "hätte sofortige Konsequenzen nach sich gezogen." Doch waren die Zeitungen voll von Militärparaden, Aufmärschen, Wachwechseln, und in Kinderbüchern wurde die NVA verklärt. Krenz schreibt auch nicht, dass die DDR Waffen in Kriegsgebiete verkaufte oder dass es ihre Führung kaum erwarten konnte, 1968 mit anderen Warschauer-Pakt-Staaten in die CSSR zu ziehen. "Wenn wir den Befehl erhalten, ist in 24 Stunden in der CSSR alles vergessen", prahlte DDR-Armeegeneral Heinz Hoffmann, der Panzer an die Grenze hatte bringen lassen, gegenüber dem Verteidigungsminister der Sowjetunion. Deren Führung fiel dann gerade noch ein, dass es keine gute Idee wäre, dreißig Jahre nach 1938 wieder deutsche Panzer durch Prag rollen zu lassen. So kann Krenz heute behaupten, dass die DDR nie irgendwo einmarschiert sei.

Dagegen vergleicht Krenz im Buch die Bundesregierung indirekt mit dem NS-Regime, indem er ihr vorwirft, "das Verhältnis zu den Russen auf den Stand von vor achtzig Jahren" gebracht zu haben. Kein Wort fällt ihm zur Ukraine ein, deren Städte und Dörfer Russland seit dreieinhalb Jahren bombardiert. Für Krenz ist das nur konsequent: Er hat gelernt, vor der Sowjetunion zu kuschen, und so hält er es heute mit Putin und Russland. Die einstigen Sowjetrepubliken sind ihm schnurz, solange der Zorn des Stärkeren nicht ihn selbst ereilt.

Dieses Buch ist wie ein Unfall, man muss hingucken, weil man es einfach nicht fassen kann. Doch es sollte nicht unwidersprochen bleiben, auch weil für manche die DDR, je länger sie zurückliegt, immer schöner wird. Das aber war sie nicht, und schon gar nicht war sie so, wie Egon Krenz sie beschreibt. STEFAN LOCKE

Egon Krenz: Verlust und Erwartung. Erinnerungen.

Edition Ost,

Berlin 2025.

384 S.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.