Zustellung: Fr, 11.07. - Mo, 14.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Vier eigensinnige Frauen aus drei Generationen einer prominenten Familie Alle vier stammten aus einer der bekanntesten deutsch-jüdischen Familien des Großbürgertums, und doch könnten ihre Lebenswege kaum unterschiedlicher sein. Emilie Mosse wurde zur Repräsentantin des Verlags- und Pressekonzerns Rudolf Mosse im Berlin des Kaiserreichs. Martha Mosse übernahm als erste Frau das Amt eines preußischen Polizeirats in der Weimarer Republik, war Funktionärin der Jüdischen Gemeinde und überlebte die Deportation nach Theresienstadt. Dora Mosse galt als leidenschaftliche Kunsthistorikerin, war Partnerin von Erwin Panofsky im Umkreis der Bibliothek Warburg und der Gelehrtenwelt im Princetoner Exil. Die Berliner Verlegertochter Hilde Mosse, Ärztin und Psychiaterin in New York, war Mitbegründerin der ersten sozialpsychiatrischen Einrichtung für die Schwarze Community von Harlem. Elisabeth Wagner erkundet, was diese Frauen - eigensinnige Schlüsselfiguren in der Geschichte der jüdischen Familie Mosse - bewegte und auszeichnete, wie sie handelten und von welchen Werten sie sich dabei leiten ließen.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

16. Oktober 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

438

Autor/Autorin

Elisabeth Wagner

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

mit 101 z.T. farbige Abbildungen

Gewicht

822 g

Größe (L/B/H)

234/166/34 mm

ISBN

9783835357273

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»bemerkenswerte Funde aus akribisch-geduldiger Recherche. «

(Erhard Schütz, der Freitag, 23. 01. 2025)

(Erhard Schütz, der Freitag, 23. 01. 2025)

Besprechung vom 13.12.2024

Besprechung vom 13.12.2024

Auch Mützen gilt es zu beachten

Quer durch Erinnerungsräume am Leitfaden eines Namens: Elisabeth Wagners Porträts von vier Frauen der Familie Mosse

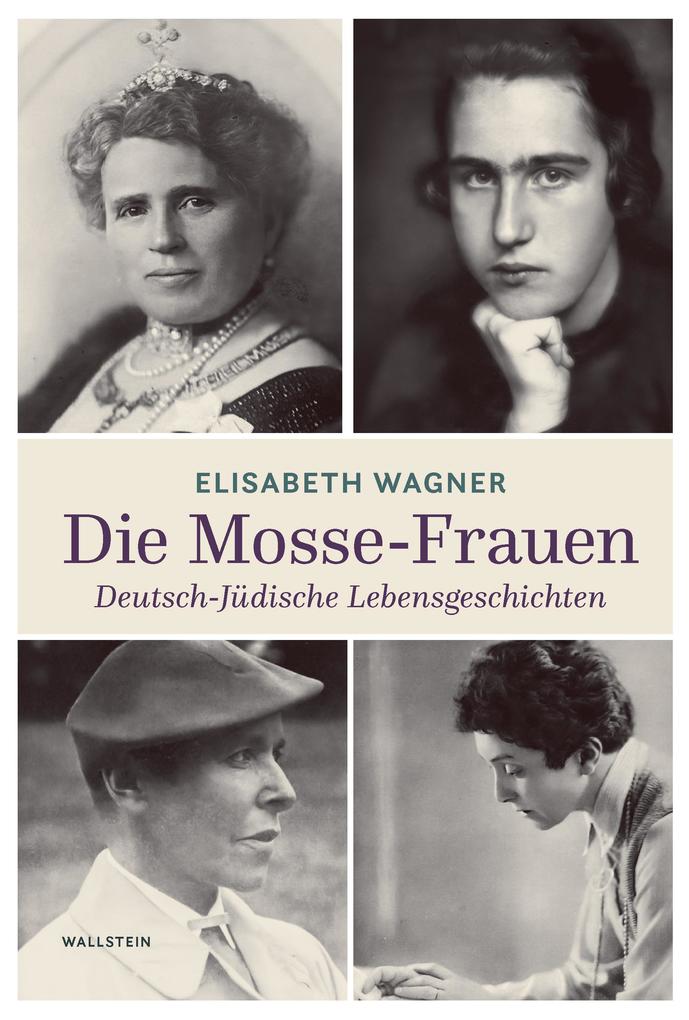

"Die Mosse-Frauen" ist ein zugkräftiger, fast verschwörerischer Buchtitel, und die vier ungewöhnlichen Porträts auf dem Schutzumschlag verstärken das Geheimnisvolle: Frühe Frauenrechtlerinnen oder Suffragetten, russische Anarchistinnen oder Frontkämpferinnen der zionistischen Bewegung könnten so ausgesehen haben. Mosse ist aber lediglich ein Familienname. Wer den Namen kennt, verbindet ihn mit Rudolf Mosse, der in den 1870er-Jahren zu einem der mächtigsten Zeitungsverleger der Reichshauptstadt aufstieg; das Flaggschiff des Konzerns, das "Berliner Tageblatt", entwickelte sich später unter seinem Chefredakteur Theodor Wolff zu einer der führenden liberalen Tageszeitungen der Weimarer Republik.

"Die Mosse-Frauen" wollen ausdrücklich keine Familienbiographie sein; eine solche liegt mit der grundlegenden Arbeit von Elisabeth Kraus seit 25 Jahren vor. Auch eine Gruppenbiographie war nicht beabsichtigt, dafür sind die Lebensläufe der vier Protagonistinnen zu disparat. Emilie Mosse (1851 bis 1924), die Ehefrau Rudolfs, war gern wohltätig unterwegs, unter anderem als Gründerin eines Horts für "vergessene Mädchen" in Kreuzberg und des späteren Mosse-Stifts, eines gemischten Internats. Ihre beiden Nichten Martha (1884 bis 1977) und Dora (1885 bis 1965) suchten sich auf je eigene Weise von klassischen Rollenklischees zu befreien, aber für eine jüdisch und/oder feministisch determinierte Emanzipationsgeschichte reicht es in beiden Fällen nicht. Das Gleiche gilt für die jüngste der "Mosse-Frauen", Rudolfs Enkelin Hilde (1912 bis 1982), die Medizin studierte und sich nach dem Krieg für schwarze Jugendliche in Harlem einsetzte.

Was also wäre über den Familiennamen hinaus die Klammer, die diese vier so unterschiedlichen Lebensläufe zusammenhält? Dass keine der "Mosse-Frauen" in der Fem-Bio-Datenbank von Luise Pusch abrufbar ist, darf kein Ausschlusskriterium sein, zählt es doch zu den erklärten Stärken der Genderforschung, immer neue Vergessene zu entdecken. Die methodische Frage stellt sich damit allerdings umso dringlicher. Sie habe versucht, schreibt die Autorin in ihrem Vorwort, "Erinnerungsräume zu erschließen", in denen die "Mosse-Frauen" ihre Selbsttätigkeit in Alltag und Beruf bis hin zum "Eigensinn" unter Beweis stellten. Den Zugang zu den Mosse-Erinnerungsräumen verschaffte ihr ein von der Fritz Thyssen Stiftung finanziertes Projekt der Berliner Humboldt-Universität. In dessen "Resonanzraum" musste sich Elisabeth Wagner erst einmal in Beziehung setzen zu dem ihr fremden "Habitus" des jüdischen Großbürgertums, was schließlich mithilfe einer der von Dora Mosse für Freunde gestrickten Mützen, die auf dem Schreibtisch der Autorin landete, gelang.

Viel Einfühlung war also verlangt, zumal die Materiallage - und gelegentlich auch die Kenntnis der Zusammenhänge - als ausgesprochen dünn zu bezeichnen ist. So heißt es beispielsweise über Lina Mosse, die Mutter von Martha und Dora, es sei schwer vorstellbar, ihre psychische Instabilität im Frühjahr 1933 "nicht im Zusammenhang mit den beängstigenden Vorfällen durch den Naziterror auf den Straßen" zu sehen. Martha, die im gehobenen Dienst bei der Berliner Polizei arbeitete, war aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums suspendiert worden - mit Sicherheit nicht am 18. Februar, denn das Gesetz wurde erst am 7. April 1933 erlassen - und kümmerte sich um die Mutter. Im Oktober 1934 wurde sie von der Jüdischen Gemeinde als Verwaltungsjuristin eingestellt, im Mai 1939 mit der Leitung der "Wohnungsberatungsstelle" betraut. Deren einzige Aufgabe: den Berliner Juden, die ihre Wohnungen räumen mussten, Ersatzunterkünfte als Untermieter in den wenigen verbleibenden Wohnungen zu verschaffen. Die Karteikarten, die von Martha Mosse und ihren Mitarbeitern drei Jahre lang zur Dokumentation der "Umzüge" angelegt wurden, bildeten vom Sommer 1942 an die Grundlage für die Deportationen nach dem Osten.

Der Umgang der Autorin mit diesem Thema ist fahrlässig zu nennen. Wagner schreibt entlang eines Interviews, das Martha Mosse 1958 zu ihrer Rechtfertigung gab, ohne die Aussagen mit den Befunden der Zeitgeschichtsforschung abzugleichen; mit Ausnahme der Arbeiten von Beate Meyer wird einschlägige Literatur wie etwa die Studie von Susanne Willems, "Der entsiedelte Jude", nicht berücksichtigt. Stattdessen wird beim Leser wieder viel Einfühlung vorausgesetzt: Marthas Position sei "ebenso exponiert wie umstritten" gewesen, diverse, nach dem Krieg eingeleitete Verfahren gegen sie beruhten schlicht auf "Verleumdungen".

Im Juni 1943 wurde Martha Mosse von einem auf den anderen Tag nach Theresienstadt verbracht - "am nächsten Morgen fuhren wir dann schon durch das liebliche, grüne Sudetenland" -, und auch hier gehörte sie als Leiterin der Kriminalabteilung schnell zur Funktionselite. Leo Baeck und, mit Einschränkungen, H. G. Adler bezeugten nach dem Krieg ihre Loyalität, aber auch für diese Zeit, in der sie privilegiert in einem "der schönsten Zimmer von ganz Theresienstadt" wohnte, hätte man sich von der Autorin mehr Problembewusstsein gewünscht. Schließlich half Martha Mosse, eine Ordnung zu imaginieren, deren logisches Ende nach einer Formulierung Adlers nur die Gaskammer sein konnte. Dass sie ihre diversen Tätigkeiten kurz nach dem Krieg in einem privaten Brief als "Totengräberarbeit" bezeichnete, wäre ein Ansatz gewesen. Wagner aber begnügt sich mit jener Form von Überidentifikation, die noch selten Erkenntnisgewinn brachte.

Während vieles von dem, was Martha zu verantworten hatte, von der Autorin damit entschuldigt wird, dass sie als Jüdin von 1933 an in einem stark eingeschränkten Handlungsspielraum agierte, wird ihre Schwester Dora durch genderspezifische Akzentuierungen erst interessant gemacht. Das Kunststudium, das sie mit 27 Jahren kurz vor Kriegsausbruch aufgenommen hatte, brach sie 1916 ab, um einen sehr viel jüngeren Kommilitonen zu heiraten, den später berühmt gewordenen Kunsthistoriker Erwin Panofsky. Mit zwei Kleinkindern zogen die Panofskys 1920 nach Hamburg, wo er im Warburg-Umfeld schnell Karriere machte, während Dora sich bei Indexarbeiten für die Bibliothek verzettelte. Auch in Princeton, Panofskys Lebens- und Forschungsmittelpunkt von 1935 an, war sie vor allem mit Katalogisieren beschäftigt. Drei kleine Aufsätze und zwei Ko-Editionen waren einfach zu wenig, ihr zur ersehnten Anerkennung zu verhelfen. Depressionen und gesundheitliche Probleme nahmen zu - das Leben an der Seite eines international renommierten Kunsthistorikers als lebenslanges Ringen mit der Kunst als Wissenschaft.

Elisabeth Wagner fährt zur Rehabilitierung der "Mosse-Frauen" eine Menge auf, sogar die Mützen bekommen bei ihr ein eigenes Kapitel. Vielleicht hätte man ja über die eine oder andere von ihnen gern einen Aufsatz gelesen. Aber vierhundert Seiten, deren Plan und Anlage sich dem Leser nicht erschließen, sind des Guten einfach zu viel. THOMAS KARLAUF

Elisabeth Wagner: "Die Mosse-Frauen". Deutsch-jüdische Lebensgeschichten.

Wallstein Verlag, Göttingen 2024. 438 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die Mosse-Frauen" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.