Zustellung: Mo, 07.07. - Mi, 09.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Heute wie zu Lebzeiten umstritten: Schliemann und seine Funde in Troja.

Kaufmannsgehilfe, Goldsucher, Schiffsbrüchiger, Kriegsgewinner, Raubgräber und »Entdecker von Troja« auf den Spuren Homers - Heinrich Schliemanns unglaubliches Leben und sein schwieriges Erbe.

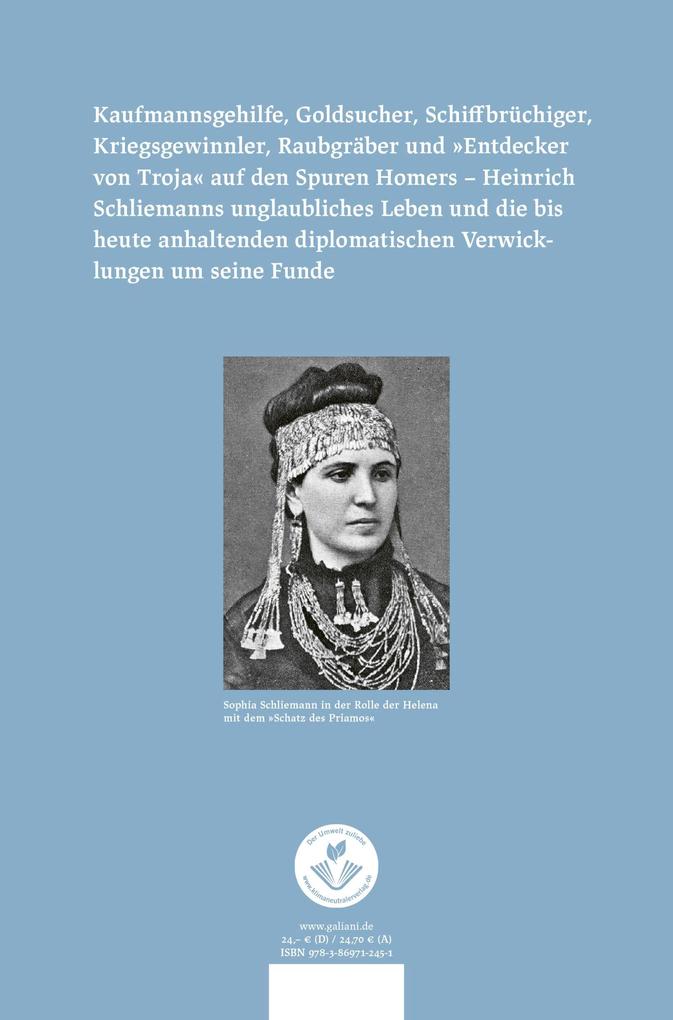

Bis heute ist er ein Faszinosum und bis heute ist sein Erbe hochumstritten. Ob Heinrich Schliemann wirklich Troja fand oder ob die Ruinen, in denen er mit brachialen Methoden nach Schätzen grub, etwas ganz anderes waren - bis heute streitet man darüber. Seine wichtigsten Funde, der »Schatz des Priamos« und der »Schatz des Agamemnon« sind erstaunlich. Aber mit Priamos oder Agamemnon haben sie nichts zu tun. Bis heute sorgt sein Gold aus Troja für Streit bis hin zu staatspolitischen Verwicklungen - denn zuerst schaffte Schliemann die goldenen Preziosen illegal außer Landes - dann verschwanden sie am Ende des Zweiten Weltkriegs aus Berlin. Erst 1994 machte eine russische Museumsdirektorin bekannt, dass sowjetische Soldaten sie nach Moskau mitgenommen hatten.

Selbst bei Archäologen ist Schliemann so umstritten wie verhasst, und auch wenn die Hälfte von ihnen ohne jugendliche Schliemann-Lektüre etwas ganz anderes geworden wäre - dass er die Funde ganzer Kulturperioden als Schutt entsorgte, bleibt ein Sakrileg.

Schliemanns ganzes Leben liest sich wie eine sagenhafte Tellerwäschergeschichte: Aus dem Krämergehilfen in Fürstenberg an der Havel wurde im kalifornischen Goldrausch der Gründer einer Bank, in Russland wurde Schliemann mit Schießpulver-Spekulationen während des Krimkriegs zum Millionär - dann zog er als Reiseautor und Schatzgräber auf den Spuren Homers durch die Welt. Fest steht: Kaum ein Deutscher hat die Fantasie der Menschen so beflügelt wie Heinrich Schliemann. Weshalb von ihm zu lesen spannend wie ein Krimi ist.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

19. August 2021

Sprache

deutsch

Auflage

2. Auflage

Seitenanzahl

368

Autor/Autorin

Frank Vorpahl

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

16 Seiten farbiger Bildteil

Gewicht

724 g

Größe (L/B/H)

217/151/47 mm

ISBN

9783869712451

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Ein Leben und Streben, als habe es der sächsische Fantast Karl May erfunden. . . erzählt in einer flüssig und spannend zu lesenden Biografie. Harald Eggebrecht, Süddeutsche Zeitung

"eine kenntnisreiche und auch unterhaltsam zu lesende Biografie" Rolf Brockschmidt, Der Tagesspiegel

Ein aus hervorragender Materialkenntnis schöpfendes Buch. Tilman Spreckelsen, FAZ

Vorpahl kennt sich aus, man merkt es von der ersten Zeile an. Nikolaus Bernau, Berliner Zeitung

"eine kenntnisreiche und auch unterhaltsam zu lesende Biografie" Rolf Brockschmidt, Der Tagesspiegel

Ein aus hervorragender Materialkenntnis schöpfendes Buch. Tilman Spreckelsen, FAZ

Vorpahl kennt sich aus, man merkt es von der ersten Zeile an. Nikolaus Bernau, Berliner Zeitung

Besprechung vom 05.01.2022

Besprechung vom 05.01.2022

Schatzgräber, Scharlatan?

Umstritten war Heinrich Schliemann schon zu Lebzeiten. An seinem 200. Geburtstag hat sich das nicht geändert. Zwei neue Biographien nähern sich dem Archäologen an, der das Troja Homers suchte und beanspruchte, es gefunden zu haben.

Archäologische Themen sind in popularisierter Form seit Jahren beim Publikum präsent wie kaum eine andere Wissenschaft, vom derzeitigen Sonderfall der Virologie einmal abgesehen. Aber wenn es um Archäologen geht, dürfte den meisten rasch ein einziger Name einfallen und dann lange kein zweiter. Das geht so weit, dass Heinrich Schliemann bisweilen geradewegs zum Synonym der gesamten Zunft avanciert, etwa im Titel der Geschichts-Dokuserie "Schliemanns Erben".

Dass sich nicht jeder Archäologe mit dieser Bezeichnung gemeint fühlt, ist sicher, und umstritten war Schliemann schon von seinem ersten öffentlichen Auftreten als Ausgräber an. Zugleich fehlte es ihm nicht an leidenschaftlichen Verteidigern. "Das Mißtrauen der 'Fachleute' gegen den erfolgreichen 'Outsider' ist das Mißtrauen des Bürgers gegen das Genie", schreibt etwa C. W. Ceram 1949 in seinem enorm einflussreichen Band "Götter, Gräber und Gelehrte", gemünzt auf Schliemanns Kritiker. Das Genie aus dem mecklenburgischen Ankershagen, meint Ceram alias Kurt Marek, hält sich jedenfalls nicht wie die misstrauischen Bürger in der staubigen Schreibstube auf, sondern riskiert seine Existenz auf dem Feld: "Ruhelos war er tätig und nichts hielt ihn ab; das Fieber nicht, das auf Mückenleibern aus den Sümpfen quoll, tückisch und gefährlich, nicht der Mangel an gutem Wasser, weder die Aufsässigkeit der Arbeiter, noch die Langsamkeit der Behörden und das Unverständnis der Wissenschaftler aller Welt, die ihn einen Narren schalten und schlimmeres."

Dem damaligen Rowohlt-Lektor Marek stand allerdings nicht das umfangreiche biographische Material zu Schliemann zur Verfügung, das erst seither erschlossen wurde und Schliemanns Publikationen erheblich relativiert. Je deutlicher die Forschung diese Widersprüche herausarbeiten konnte, desto mehr schwang das Pendel in die andere Richtung, bis Schliemann schließlich gar als "pathologischer Lügner" dastand.

Das Verdikt bezieht sich sowohl auf die Darstellung seiner Lebensumstände wie auf Aspekte seiner wissenschaftlichen Arbeit, auf dramatische Ereignisse wie die Rettung aus Seenot vor Hollands Küste 1841 - klammerte sich der Neunzehnjährige nun an ein leeres Fass, oder gelangte er weniger theatralisch mit einem Rettungsboot an Land? - ebenso wie auf die Entdeckung des "Schatz des Priamos" im Mai 1873, zu der Schliemann in einem privaten Brief einräumen musste, dass seine Frau, anders als von ihm öffentlich behauptet, gar nicht anwesend war und daher den Schatz auch nicht in einem Tuch heimlich davontragen konnte.

Im Vorfeld seines morgigen 200. Geburtstages sind drei Bücher erschienen, die sich vor diesem Hintergrund auf unterschiedliche Weise der Person Schliemanns annähern oder weiteres Material für eine biographische Darstellung erschließen. Während sich der Fernsehjournalist Frank Vorpahl in "Schliemann und das Gold von Troja" vor allem mit dem Zeitraum beschäftigt, in dem der zu Reichtum gelangte Kaufmann nach einem neuen Lebenssinn sucht und ihn in der Archäologie findet, legt die studierte Archäologin Leonie Hellmayr mit "Der Mann, der Troja erfand" eine Biographie Schliemanns vor, die von der Geburt bis zum Tod am 26. Dezember 1890 führt und knapp seinen Nachruhm beleuchtet. "Die Forschung verfügt mittlerweile über ein recht differenziertes Bild von seinem Leben", schreibt Hellmayr: "Dennoch beruhen nach wie vor die meisten unserer Informationen auf Aussagen aus seinen Selbstzeugnissen - und da Schliemann sich und seinen Werdegang gern inszenierte, ist es in manch einem Fall nach wie vor schwierig, Realität von Fantasie zu trennen."

Für Hellmayrs Biographie bedeutet das tatsächlich eine deutliche Orientierung an den erwähnten Selbstzeugnissen. Allein dieser Bestand ist enorm umfangreich: Schliemann publizierte Reisebücher, Grabungsberichte in Form von Büchern und Artikeln sowie mehrere autobiographische Texte. Seine Briefwechsel umfassen an die sechzigtausend Schreiben, zudem führte er Tagebücher und hinterließ aufschlussreiche Übungstexte beim Erlernen fremder Sprachen. Vor allem dies habe seinen wirtschaftlichen Aufstieg vom Ladengehilfen zum Multimillionär befördert, legt Schliemann selbst nahe, der dann auch die Umstände seines phänomenal raschen Sprachenlernens gern und liebevoll schilderte.

Vieles davon übernimmt Hellmayr, Zweifel meldet sie nicht übermäßig an, und Lücken füllt sie mit eigenen Schilderungen aus: "Schliemann knallt die Tür hinter sich zu. Gedämpft hört er Andromache weinen und Sophia sanft auf sie einreden", ist so ein Versuch der Annäherung, in diesem Fall an das mitunter spannungsreiche Eheleben von Schliemann und seiner zweiten Frau Sophia in Athen. Bisweilen dienen solche Imaginationen auch der Dramaturgie eines meist geradlinig chronologisch erzählten Buches (das gleichwohl nach dem Vorwort mit dem Schiffbruch vor Holland einsetzt), etwa wenn Schliemann, der nach der Zeit in Amsterdam nach Sankt Petersburg geht und dort zum reichen Kaufmann aufsteigt, 1852 gebeutelt von einer Sinnkrise abends in seinem Kontor seine Papiere durchgeht ("ungnädig wischt er das Blatt vom Tisch, schiebt den Stuhl quietschend zurück, sodass dieser beinahe kippt, letztendlich aber noch zum Stehen kommt") und die letzten sechs Jahre für sich und damit auch für den Leser rekapituliert. Das fällt umso mehr ins Gewicht, als Hellmayr auf genaue Nachweise und Fußnoten (von wenigen, in ihrer Funktion völlig erratischen abgesehen) meist verzichtet, sodass nicht immer klar ist, was anempfunden und was übernommen ist.

Auf der Habenseite stehen dagegen die übersichtlich gezeichneten Konturen eines Lebens, dessen Bruch durch den Entschluss Schliemanns markiert ist, archäologische Grabungen auf den Spuren Homers auszuführen und dafür das in der Ilias beschriebene Troja als real anzunehmen. Schliemann reist in die Troas und lässt sich von dem dort ansässigen Engländer Frank Calvert davon überzeugen, die versunkene Stadt im Hügel Hissarlik zu suchen. Mit brachialen Methoden zerstört er einen erheblichen Teil des Geländes und findet unter anderem den "Schatz des Priamos", der allerdings nichts mit Homers Protagonisten zu tun haben kann. Er schmuggelt ihn und vieles andere aus der Türkei nach Griechenland, gräbt in Mykene und Tiryns, baut sich in Athen ein prächtiges antikisierendes Haus und stirbt 1890 unterwegs in Neapel. Auch dem Nachruhm Schliemanns und dem wechselvollen Geschick seiner 1945 in die Sowjetunion gebrachten Sammlung widmet Hellmayr ein Kapitel.

Schliemann selbst wird als Getriebener geschildert, als rastlos Reisender und ständig neu Entflammbarer, und so liest man es auch in Frank Vorpahls Darstellung, die sich allerdings mehr auf die Zeit konzentriert, in der Schliemann tatsächlich als Archäologe wirkte. Ein Schlussteil schildert dann die Kontroverse um den heutigen Verbleib des Schatzes sowie den aktuellen, erbittert ausgetragenen Streit um die Deutung der Funde. Vorpahl betont das kaufmännische Denken Schliemanns, dessen Aufstieg mit dem Gespür für konjunkturelle Umschwünge und der Bereitschaft, aus Kriegen Kapital zu schlagen, zu tun hat. Auch Schliemanns Hinwendung zur Archäologie hat für Vorpahl viel mit Strategie und Kalkulation zu tun, die Troja-Suche ist die "gute Geschäftsidee" eines anderen, die er sich selbst aneignet.

In seinem nicht widerspruchs- oder fehlerfreien, aber insgesamt aus hervorragender Materialkenntnis schöpfendem Buch beschreibt Vorpahl Schliemanns Gespür für medienwirksame Inszenierung, wobei sich der Forscher oft selbst auch ein Bein stellt, wenn er vorschnell verkündet, was er später mit besserer Einsicht nur schwer zurücknehmen kann. Aber auch Vorpahl, der seinem Gegenstand gegenüber deutlich kritischer eingestellt ist als Hellmayr und dafür viele gute Gründe aufzubieten hat, sieht Schliemann, als der immerhin die sechzig bereits überschritten hatte, als lernfähig an, was das archäologische Handwerk betrifft, wobei sein später Assistent Wilhelm Dörpfeld eine wesentliche Rolle spielt.

Dennoch wird man nach der Lektüre beider Biographien weder geneigt sein, Schliemann neuerlich auf den Sockel des genialen Forschers zu stellen, noch, den Stab über ihn zu brechen, es sei denn mit Blick auf sein rücksichtsloses Agieren beim Aneignen der archäologischen Artefakte. Ergänzend dazu sind nun, herausgegeben von Umberto Pappalardo, Briefe und Tagebücher Schliemanns erschienen, die den Orientreisenden zwischen Forscherfreude und melancholischer Getriebenheit zeigen. Es ist ein kleiner, wenn auch schön aufgemachter Auszug aus dem im Druck noch unpublizierten biographischen Material. Er unterstreicht, dass wir mit Heinrich Schliemann noch lange nicht fertig sind. TILMAN SPRECKELSEN

Leonie Hellmayr: "Der Mann, der Troja erfand". Das abenteuerliche Leben des Heinrich Schliemann.

WBG, Darmstadt 2021. 280 S., Abb., br., 20,- Euro.

"Heinrich Schliemanns Reisen". Tagebücher und Briefe aus Ägypten und dem Vorderen Orient.

Hrsg. von Umberto Pappalardo. WBG/Philipp von Zabern Verlag, Darmstadt 2021. 168 S., Abb., geb., 50,- Euro.

Frank Vorpahl: "Schliemann und das Gold von Troja". Mythos und Wirklichkeit.

Galiani Verlag, Berlin 2021. 368 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 04.10.2024

Das Buch ist an Informationen nicht zu überladen und gibt einen anderen Blickwinkel auf diese interessante Persönlichkeit.

LovelyBooks-Bewertung am 07.06.2022

Ja, ich gebe es zu: ich habe trotz der Bemühungen meines Vaters von Homer noch nie mehr als ein paar Seiten gelesen und Schwabs "Die Sagen des klassischen Altertums" gingen mehr oder weniger vollständig an mir vorbei. Durch Frank Vorpahls "Schliemann und das Gold von Troja" habe ich gehofft, ein bisschen mehr Zugang zu den "ollen Griechen" zu bekommen. Fan werde ich auf meine alten Tage wohl keiner mehr, aber gelernt habe ich einiges über Schliemann, sein Leben, seine Persönlichkeit und seine Projekte. Das Buch war unterhaltsam, informativ und manchmal sogar spannend - die Lesezeit war auf jeden Fall nicht vergeudet.Aber von vorn.Heinrich Schliemann hat es geschafft. Durch Fleiß, Ehrgeiz, (Sprach-)Begabung und ein Quäntchen Glück wurde er vom Kaufmannsgehilfen erst zum erfolgreichen internationalen Geschäftsmann, dann zum autodidaktischen Archäologen, der es sogar schafft, ohne Abitur in Archäologie zu promoviert zu werden. Er war ein wissensdurstiger und lernhungriger Weltenbummler mit einem sehr großen Ego - und mir dadurch reichlich unsympathisch. Frank Vorpahl beschreibt, wie Schliemann im Selbststudium mehrere Fremdsprachen lernte, wenn auch sein Altgriechisch wohl eher zu wünschen übrigließ. Er schrieb auf seinen Reisen sein Tagebuch immer in der jeweiligen Landessprache, ein polyglottes Wunderkind eben. Trotz des Ehrgeizes und der großen Geldsummen, die Schliemann in seine archäologischen Forschungen steckte, kam er aber, und das wird in Vorpahls Buch sehr deutlich, über den Status des enthusiastischen Dilettanten nicht hinaus. Und der Rest ist Geschichte: Schliemann fand 1873 in "seinem" Troja etwas, das er den "Schatz des Priamos" nennt, inklusive der "Maske des Agamemnon". Die Funde sind älter als Homers Troja, daher sind sie bis heute umstritten, ebenso ist die Frage, wem die Schätze denn nun gehören (Deutschland, dem Schliemann sie geschenkt hat, Russland, da sie im zweiten Weltkrieg erbeutet hat, oder der Türkei, woher sie ursprünglich stammen?) immer noch ungeklärt.Alles in allem war die Suche nach dem Schatz von Troja auf jeden Fall spannend und wird meiner Meinung nach von Frank Vorpahl, trotz der Masse an durch Fußnoten belegten Informationen, ab etwa der Hälfte des Buchs sehr mitreißend erzählt. Es ist auch eine gekonnte Beschreibung von Schliemanns Leben und seiner Persönlichkeit. Diese war durch sein stetiges Streben nach Anerkennung geprägt, seiner Besessenheit ordnete er sowohl Familie als auch Gesundheit unter. Er war ein Getriebener, ein Enthusiast und ein wissenschaftlicher Dilettant, der sich bei seinen Forschungen an literarischen Quellen wie der Ilias und der Odyssee von Homer orientierte. Durch die Schlusskapitel schafft Vorpahl den Brückenschlag zum Heute, der politischen Debatte um Beutekunst und Kompensationsforderungen und damit nach dem Ausflug ins Abenteuerliche auch wieder die Rückkehr auf den Boden der Wissenschaft. Denn auch heute wird noch an den Funden von Troja geforscht, vor allem zur Herkunft der Rohstoffe, aus denen die Preziosen gefertigt wurden.Eine informative Lektüre mit reichlich quellenbasierten Fakten über einen Mann und sein Lebenswerk, wobei letzteres bis heute in der Fachwelt umstritten ist. Zahlreiche Bilder bereichern den Text. Sprachlich fand ich ihn ausgewogen, teils wissenschaftlich, teils aber auch flott und eher wie einen Abenteuerroman. Für mich als Laien auf jeden Fall ein großartiges Buch, für das ich gerne fünf Sterne vergebe.