Besprechung vom 08.10.2025

Besprechung vom 08.10.2025

Der Freier der Ringe

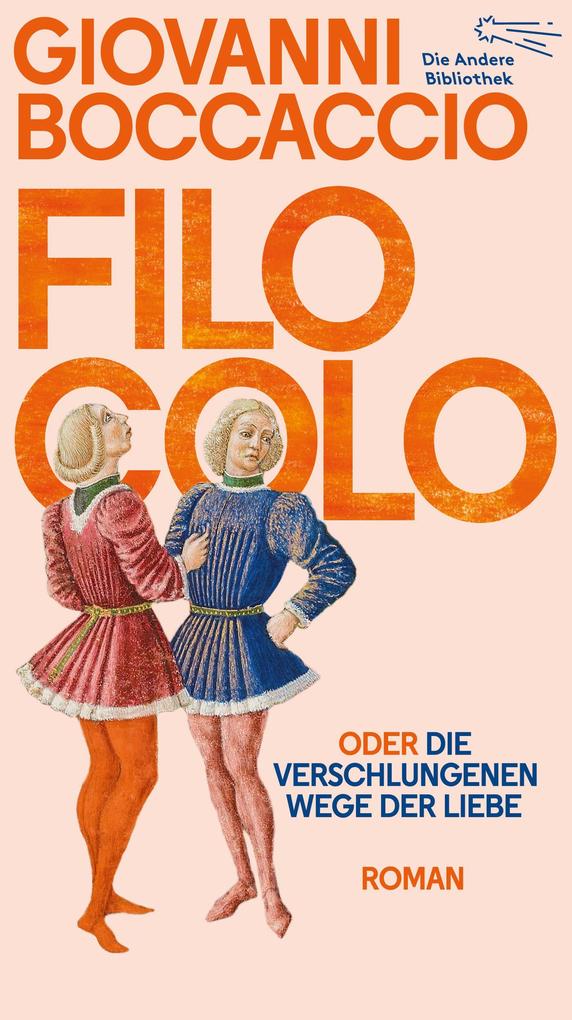

Mit dem nun erstmals ins Deutsche übersetzten "Filocolo" schrieb Giovanni Boccaccio den frühesten italienischen Prosaroman

"Wie ist es möglich, daß eine Literatur, die für den modernen Leser schlechthin langweilig ist, ihre Zeitgenossen so fasziniert hat? Was ist da vorgegangen?" Diese Frage stellt der Germanist und Literaturkritiker Richard Alewyn in seinem brillanten Essay "Gestalt als Gehalt", der nun auch schon seine gut vierzig Jahre auf dem Buckel hat, aber dennoch nicht langweilt. Im Gegenteil. "Wer darüber nachdächte", so vermutet er weiter, würde nicht nur einiges über frühere Zeiten erfahren, "sondern auch über uns selbst. Und damit würde eben das, was diese Romane so langweilig macht, sie höchst interessant machen."

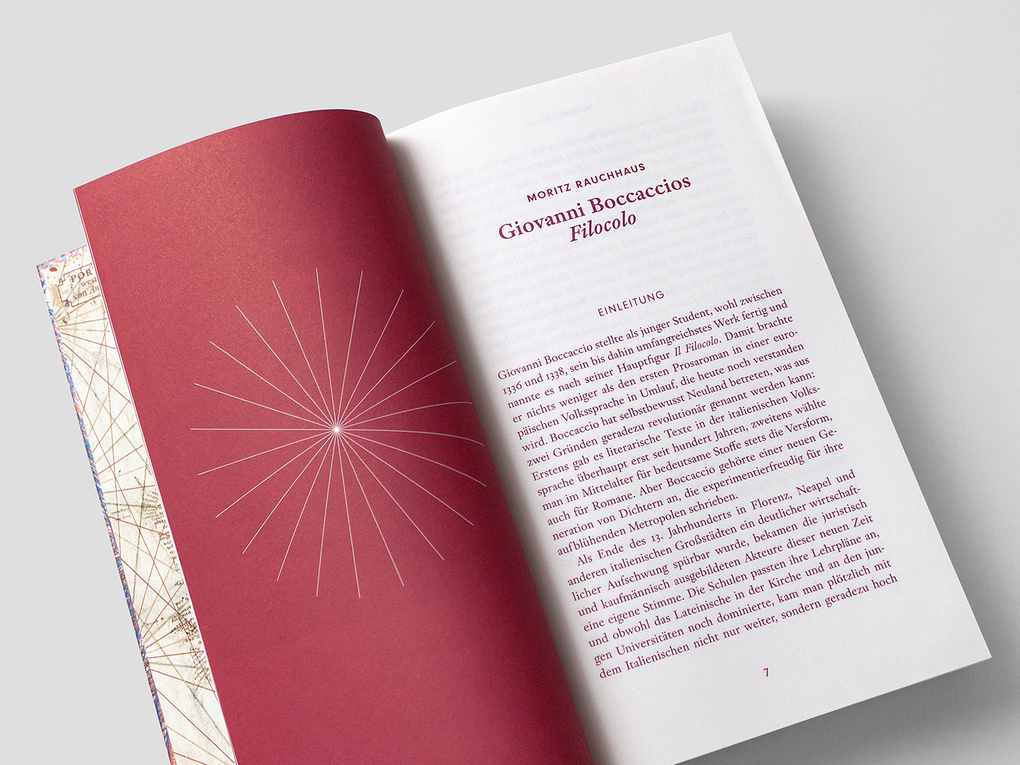

Die Literatur der früheren Zeiten ist in diesem Fall für Alewyn der barocke Roman. Doch mit dem Rüstzeug, das er in seinem Aufsatz an die Hand gibt, lässt sich bestens an einen noch früheren Roman herangehen, der nun erstmals auf Deutsch vorliegt: Giovanni Boccaccios "Filocolo". Nach einigen Arbeiten in Versform schloss der junge Autor 1338 mit ihm sein erstes Prosawerk ab, das zudem den Beginn dieser Gattung in Italien markiert. Etwa zehn Jahre später machte er sich an die Novellensammlung, die auch heute fasziniert, "Das Decamerone". Zwei Werke eines Autors aus früherer Zeit, deren Wirkung unterschiedlicher nicht sein kann. Darüber nachzudenken, lohnt in der Tat.

Die eigentliche Handlung ist rasch zusammengefasst. Florio und Biancifiore verlieben sich ineinander, doch da er ein Königssohn ist, sie aber ein schlichtes Waisenmädchen, sollen die Kinder zueinander nicht kommen. Bis hin zur verkauften Nicht-Braut unternehmen Florios Eltern alles, um die unstandesgemäße Ehe zu verhindern. Florio wiederum macht Venus und Mars mobil, um seine Angebetete zu befreien, und nach mancherlei Widrigkeiten, Kämpfen und Reiseabenteuern schiffen sie in den Ehehafen ein.

Die Geschichte um Florio und Biancifiore geht auf ein französisches Versepos aus dem 12. Jahrhundert zurück, der Stoff selbst zählte im Mittelalter zu den beliebtesten, ist für das Altnordische genauso belegt wie für das Mittelniederländische. Boccaccio vollzieht mit seinem "Filocolo" nur in formaler Hinsicht einen Schritt zum Roman. Er verzichtet auf die Versform, bleibt bei der Ausgestaltung jedoch einem Denken verhaftet, das für jede Figur und für jedes Ereignis nach einem Beleg aus Mythologie oder Geschichte verlangt. Das erklärt die enorme Seitenzahl des Werks, die knapp 1000 Fußnoten und das beigefügte "Verzeichnis der Figuren und Orte". Mit Alewyns Frage im Hinterkopf lässt sich als Zwischenergebnis festhalten, dass Boccaccio hier noch misslingt, was ihm im "Decamerone" so trefflich glückt: die Darstellung individualisierter Figuren an einem scharf umrissenen Schauplatz, eingebettet in eine bunte Lebenswirklichkeit.

Und auch das zentrale Thema - die unwiderstehliche Macht der Liebe - wird im "Filocolo" noch nicht als rein irdisches Phänomen aufgefasst, denn noch ist alles göttergemacht, die Liebe wird per Pfeil entzündet, Fortuna greift ständig ein, und magische Artefakte gibt es zuhauf: das Schwert, bereits aus der Artusepik bekannt, dazu Ringe, ohne die auch die moderne Fantasy nicht auskommt. Florio trägt einen Alarmring, der sich einfärbt, sobald Biancifiore in Gefahr ist, und einen zweiten mit apotropäischer Funktion, der Florio und Biancifiore nach dem Motto "Hoffentlich ringversichert!" auf dem Scheiterhaufen vor dem Tod bewahrt. Der antike Roman, der bei Boccaccio Pate gestanden hat, kennt bei gleichem Stoff und Strickmuster zum einen die Kürze, zum anderen mit dem Schelmenroman eines Petronius oder Apuleius auch den Humor. Boccaccio zeichnet sich in "Filocolo" durch das völlige Fehlen von Humor und Ironie aus, was mit Blick aufs "Decamerone" besonders bemerkenswert ist.

Was die Lektüre dieses Romans so zäh macht, ist seine Unausgewogenheit, ist die Tatsache, dass das Widerspiel von Handlungsarmut und Redenreichtum in letzter Konsequenz zur Erstarrung führt. Ständig scheint ein neues Rednerpodest aufgestellt zu werden, um den Protagonisten die Möglichkeit zu geben, ihre emotionale Befindlichkeit vorzuführen. Dergestalt dienen mehrere Seiten lange Liebesklagen weniger der psychologischen Vertiefung als der Dekoration mit rhetorischem Prunk. Damit werden diese Passagen zum Selbstzweck. Sie unterhalten nicht und regen nicht an, wie die Erzählungen im "Decamerone", sie fordern mit ihren Gedanken aber auch nicht zur Auseinandersetzung und damit zum Erkenntnisgewinn heraus wie beispielsweise einige Jahrhunderte später die großen Rededuelle in den Romanen Fjodor Dostojewskis.

Wie hört es sich nun an, wenn eine Äußerung nicht getan wird, um mit Gelehrsamkeit zu prunken, sondern im emotionalen Affekt? Als sich Florio an seine - wieder einmal - ohnmächtige Holde wendet, legt Boccaccio ihm die Worte in den Mund: "O Biancifiore, bist du gestorben? Ach, wo ist nun deine schöne Seele? Wohin irrt sie ohne ihren Florio? Wie konnten die Götter so grausam sein, deinen Tod zu erlauben? Biancifiore, antworte mir! Ich bin es doch, dein Florio, der dich ruft!" Wer glaubt, damit sei es abgetan, irrt: In diesem Stil geht es noch fast eine Seite weiter.

Die Lektüre des "Filocolo" bringt damit ein literaturgeschichtlich begründetes Glückserlebnis: Es ist nicht das schlechteste Zeugnis, das sich eine Leserschaft ausstellen kann, wenn sie dem "Decamerone" den Vorzug vor dem frühen Roman Boccaccios gibt. Dieser wiederum sollte gegen Arroganz feien, denn die Stoffe und Motive, die ihn prägen, lassen sich vom antiken Roman bis zur Romantasy verfolgen. Entstehungszeit und Genre schützen nicht vor getrennten Liebespaaren, die mit göttlicher Hilfe, dem einen oder anderen Drachen und magischen Artefakten zusammengeführt werden müssen.

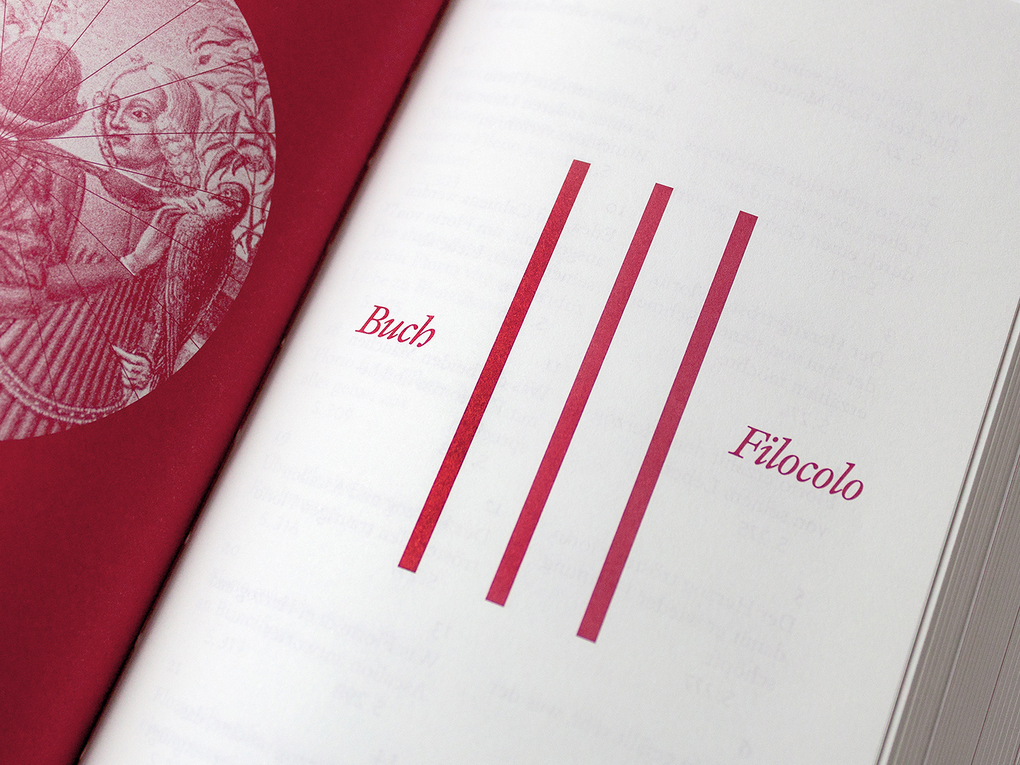

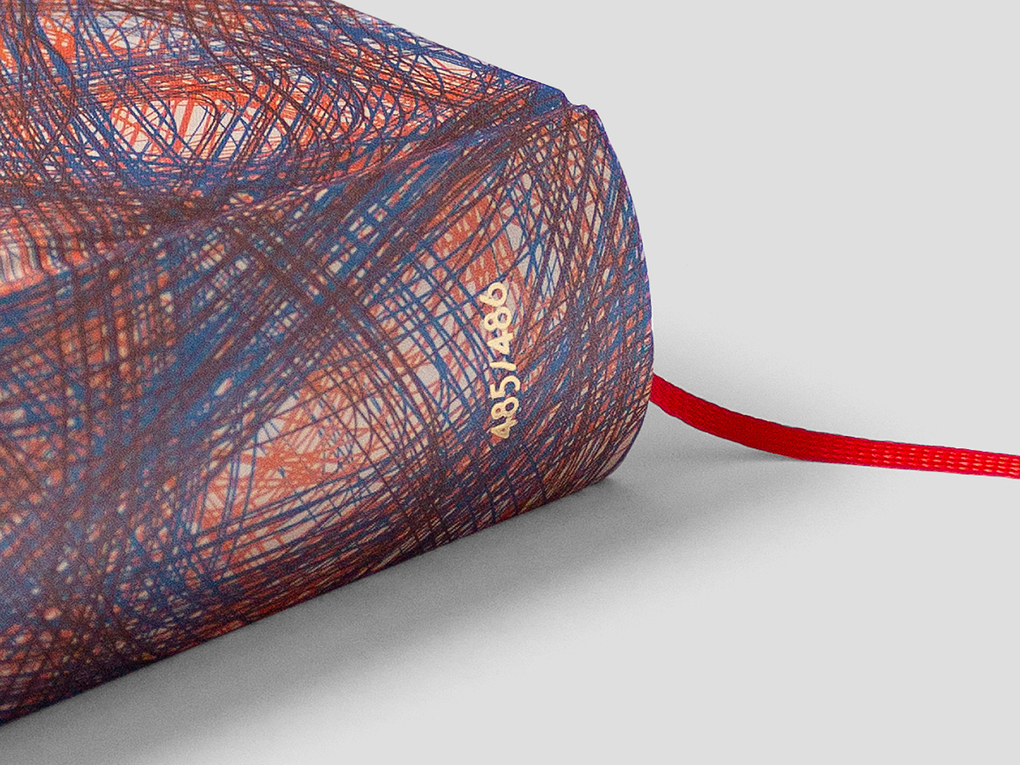

Die Ausgabe ist, wie von der Anderen Bibliothek nicht anders zu erwarten, schön aufgemacht, das rote Druckbild irritiert nicht. Die sehr langen Absätze des Originals wurden unterteilt, ebenso die sehr langen Sätze. Die Übersetzung ist gut lesbar. Ob nun "Jungen" die beste Lösung ist, wenn es um "Jünglinge" oder "junge Männer" geht, ist eine Frage, über die sich streiten lässt. Ambivalent sind die zahlreichen Fußnoten unten auf der Seite, die den Roman rein äußerlich wie eine wissenschaftliche Ausgabe anmuten lassen, was im Grunde aber konsequent ist.

Mit "Filocolo" hat Boccaccio sicher nicht den "Urknall" des europäischen Romans vorgelegt, wie es im Bücherbrief der Herausgeber heißt. Es ist ein Werk von Bedeutung für alle, die sich intensiver mit Boccaccio und der italienischen Literatur beschäftigen. Und es ist ein Werk, das für alle interessant wird, wenn man darüber nachdenkt, warum es langweilt. Der Roman ist heute die zentrale literarische Gattung. "Filocolo" gibt ex negativo einige Anhaltspunkte, warum. CHRISTIANE PÖHLMANN

Giovanni Boccaccio: "Filocolo Oder die verschlungenen Wege". Roman.

Aus dem Italienischen von Moritz Rauchhaus. Die Andere Bibliothek, Berlin 2025. 864 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.