Zustellung: Fr, 15.08. - Mo, 18.08.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

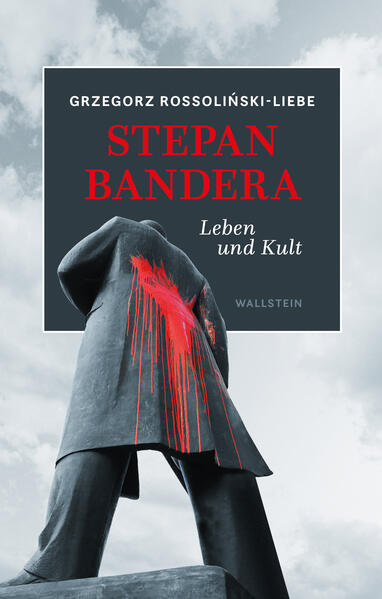

Die erste fundierte Biographie des ukrainischen Nationalisten Stepan Bandera - und die erste eingehende Studie über den politischen Bandera-KultGrzegorz Rossolinski-Liebe beleuchtet das Leben einer heute mehr denn je umstrittenen Persönlichkeit und untersucht die Geschichte der gewalttätigsten ukrainischen nationalistischen Bewegung des 20. Jahrhunderts: der Organisation Ukrainischer Nationalisten und ihrer Ukrainischen Aufständischen Armee. Der Autor analysiert die Umstände, unter denen Stepan Bandera (1909-1959) seine Bewegung aufbaute und klärt auf, wie Faschismus und Rassismus deren revolutionären Nationalismus beeinflussten. Er zeigt, warum es Bandera und seinen Anhängern trotz ihrer ideologischen Ähnlichkeit mit der kroatischen Ustasa nicht gelang, einen kollaborierenden Staat unter der Schirmherrschaft NS-Deutschlands zu errichten und untersucht die Beteiligung ukrainischer Nationalisten am Holocaust und anderen Formen der Massengewalt. Der Autor bringt so einige der dunkelsten Aspekte der modernen ukrainischen Geschichte ans Licht und zeigt ihre Komplexität auf, wobei er dem sowjetischen Terror in der Ukraine und der Verflechtung der ukrainischen, jüdischen, polnischen, russischen, deutschen und sowjetischen Geschichte besondere Aufmerksamkeit widmet.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

22. Januar 2025

Sprache

deutsch

Untertitel

Leben und Kult.

2. Auflage.

mit 49 z. T. farbige Abbildungen.

Auflage

2. Auflage

Seitenanzahl

574

Reihe

Wallstein Erfolgstitel - Belletristik und Sachbuch

Autor/Autorin

Grzegorz Rossolinski-Liebe

Illustrationen

mit 49 z.T. farb. Abbildungen

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

mit 49 z.T. farb. Abbildungen

Gewicht

812 g

Größe (L/B/H)

228/150/40 mm

ISBN

9783835355927

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»eine sorgfältige und von Quellenstudien gesättigte Arbeit«

(Klaus Hillenbrand, taz, 21. 12. 2024)

»Rossolinski-Liebes Buch ist mehr als eine Biografie Banderas, es ist eine Geschichte des ukrainischen Nationalismus. ( ). (Ein) beeindruckende(s) Buch«

(Matthias Bertsch, Deutschlandfunk, 03. 02. 2025)

»eine Geschichte von Stepan Bandera und seiner Bewegung«

(Oliver Schmitt, FAZ, 08. 02. 2025)

»Diese kritische Studie gibt Einblick in beunruhigende Geschichtsklitterung bis in die Gegenwart eine ebenso notwendige wie erhellende Lektüre. «

(Hans-Dieter Grünefeld, Buchkultur 1/2025)

»Der polnische Historiker Grzegorz Rossolinski-Liebe ( ) hat Banderas Geschichte und vor allem die seiner Organisation akribisch aufgearbeitet. «

(Gregor Dotzauer, Tagesspiegel, 22. 02. 2025)

»Grzegorz Rossoli ski-Liebe zeichnet minutiös die Entwicklung des ukrainisches Freiheitskampfes nach ( ). Ebenso die persönliche Weltanschauung Banderas«

(Erich Klein, Ö1, 28. 02. 2025)

(Klaus Hillenbrand, taz, 21. 12. 2024)

»Rossolinski-Liebes Buch ist mehr als eine Biografie Banderas, es ist eine Geschichte des ukrainischen Nationalismus. ( ). (Ein) beeindruckende(s) Buch«

(Matthias Bertsch, Deutschlandfunk, 03. 02. 2025)

»eine Geschichte von Stepan Bandera und seiner Bewegung«

(Oliver Schmitt, FAZ, 08. 02. 2025)

»Diese kritische Studie gibt Einblick in beunruhigende Geschichtsklitterung bis in die Gegenwart eine ebenso notwendige wie erhellende Lektüre. «

(Hans-Dieter Grünefeld, Buchkultur 1/2025)

»Der polnische Historiker Grzegorz Rossolinski-Liebe ( ) hat Banderas Geschichte und vor allem die seiner Organisation akribisch aufgearbeitet. «

(Gregor Dotzauer, Tagesspiegel, 22. 02. 2025)

»Grzegorz Rossoli ski-Liebe zeichnet minutiös die Entwicklung des ukrainisches Freiheitskampfes nach ( ). Ebenso die persönliche Weltanschauung Banderas«

(Erich Klein, Ö1, 28. 02. 2025)

Besprechung vom 08.02.2025

Besprechung vom 08.02.2025

An seinem Namen entzünden sich die heftigsten Affekte

Ukrainischer Ultranationalismus: Grzegorz Rossolinski-Liebe schreibt eine Geschichte von Stepan Bandera und seiner Bewegung

Am 15. Oktober 1959 wurde in München ein Mann namens Stefan Popel tot auf den Stiegen eines Mehrfamilienhauses gefunden. Bei der Autopsie stellte man eine Vergiftung mit Zyankali fest. Der Mordfall rief große Aufregung bei den deutschen Behörden und ukrainischen politischen Emigranten hervor. Denn bei dem Toten handelte es sich um Stepan Bandera, den Anführer der Organisation ukrainischer Nationalisten (OUN). Erst als 1961 sein Mörder, ein KGB-Agent, in den Westen überlief, erfuhr man, wie Bandera ums Leben gekommen war: Das Gift war ihm mit einer kleinen Pistole ins Gesicht gespritzt worden. Für die Sowjetunion stellte diese Enthüllung auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs eine erhebliche Verlegenheit dar.

Im Westen weitgehend vergessen, weckt Banderas Name heute im östlichen Europa widerstreitende, auf jeden Fall aber äußerst heftige Gefühle: Nicht wenige Ukrainer sehen in ihm den Kämpfer für einen ukrainischen Nationalstaat, ein Symbol des bewaffneten Widerstands gegen die Rote Armee, die von 1944 an die Westukraine, Banderas Heimatgebiet, erobert hatte. Polen und Juden bezeichnen mit Banderovcy (Bandera-Männer) jene Gewalttäter, die von 1941 an für hunderttausendfache Morde und Pogrome verantwortlich waren. Die sowjetische Propaganda setzte Bandera gleich mit Faschismus und später mit "bürgerlichem Nationalismus", womit die ukrainische politische Emigration im Westen gemeint war.

Grzegorz Rossolinski-Liebe unternimmt den Versuch, "Leben und Kult" Banderas zu beschreiben. Das Buch hält nicht ganz, was dieser Untertitel ankündigt. Es ist im Wesentlichen die Geschichte der Bewegung, die Stepan Bandera anführte, und von deren Beteiligung an und Verantwortung für Massenverbrechen an Juden und Polen während des Zweiten Weltkriegs. Banderas Biographie selbst tritt demgegenüber etwas in den Hintergrund. Wie eine Art Klammer umgeben seine frühen Jahre und seine Zeit im Münchner Exil (von 1946 an) die Analyse jener mörderischen Verbrechen, die im Rahmen nationalsozialistischer Gewaltpolitik von ukrainischen Ultranationalisten begangen worden sind.

Opfer und Gegner der OUN und von deren Untergrundarmee (UPA) sprachen von Bandera-Männern. Sie machten damit auch den Führer der Bewegung persönlich verantwortlich für die Taten seiner Anhänger. Tatsächlich vertrat Stepan Bandera die Idee einer ethnisch homogenen Ukraine; seine Bewegung gehört in den Zusammenhang ultranationalistischer, gewalttätiger Bewegungen, die eine nationale Wiedergeburt propagierten. Sie stellt damit die ukrainische Spielart des europäischen Faschismus dar.

Das Buch zeichnet nach, unter welchen Umständen dieser extreme Nationalismus entstanden ist. Nach dem Ersten Weltkrieg scheiterte ukrainische Staatlichkeit, die Ukraine wurde zwischen Polen und der Sowjetunion aufgeteilt. An Polen fiel das früher österreichische Galizien, schon vor 1918 Zentrum einer ukrainischen Nationalbewegung. Banderas Vater, ein griechisch-katholischer Priester, war Aktivist dieser Bewegung. Er wurde 1941 von den Sowjets ermordet.

Im Polen der Zwischenkriegszeit wurden die Ukrainer, die im Osten des Staates die Bevölkerungsmehrheit bildeten, unterdrückt. Die OUN wandte sich gegen Repression und Polonisierung, indem sie mit Terror gegen polnische Behörden vorging. Bandera war dabei eine treibende Kraft. Seinen Nimbus verdankte er seinem fanatischen Nationalismus, seinem provokativen Auftreten vor polnischen Richtern und einem Hungerstreik in der Haft. Er erhoffte sich eine radikale Veränderung der Lage durch das Eingreifen von NS-Deutschland.

Als Ende Juni 1941 deutsche Truppen die Westukraine erreichten, versuchte die OUN, einen ukrainischen Staat auszurufen. Hitler aber wollte die Ukrainer zu einem Sklavenvolk hinabdrücken und hatte keinerlei Interesse an eigenständigen ukrainischen Verbündeten. Bandera und zahlreiche OUN-Führer wurden im Konzentrationslager interniert. Zwei seiner Brüder kamen im KZ Auschwitz ums Leben. Bandera hatte persönlich nicht Anteil an Gewalttaten der OUN/UPA. Er ordnete sie nicht an, er lehnte sie aber auch nicht ab; auch nach 1945 äußerte er keinerlei Bedauern über die Verbrechen seiner Organisation.

Ukrainische Ultranationalisten versuchten zunächst, mit der NS-Besatzung zusammenzuarbeiten. Die deutsche Niederlage bei Stalingrad veränderte aber die Position der OUN/UPA, die immer mehr sowohl die Sowjetunion wie auch das Hitler-Regime als Gegner ansah und von 1944 an gegen die vorrückende Rote Armee Front machte. Anhänger wie Gegner der OUN/UPA beriefen sich auf Bandera als Symbol des ukrainischen Ultranationalismus. Rossolinski-Liebe vertritt die These, dass Bandera aufgrund seiner politischen Ideen für die Massengewalt gegen Polen und Juden verantwortlich gewesen sei.

Gegen Ende des Krieges wurde Bandera aus dem KZ entlassen, da das NS-Regime hoffte, er werde in der Ukraine Widerstand gegen Stalins Armeen aufbauen. Bandera blieb in Deutschland und stieg im beginnenden Kalten Krieg zur Symbolfigur des antikommunistischen Widerstands in der westlichen Ukraine auf, die sich jahrelang erbittert und unter enormen Verlusten gegen die Sowjetmacht stemmte. Die Konfrontation der Supermächte schuf jene neue Lage, in der sich ukrainische Ultranationalisten den Westmächten annäherten. Die Emigranten und die Sowjetpropaganda rangen um die Deutungshoheit der Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg. Während Bandera in der Sowjetunion als Inbegriff des Bösen galt, stellte er sich selbst als Vorkämpfer für eine gerechte Sache dar und versuchte, die Verbrechen der OUN/UPA vergessen zu machen. Seine Ermordung trug zu seiner Mythisierung unter ukrainischen Nationalisten maßgeblich bei.

Das theoriegesättigte Werk leuchtet Banderas Bedeutung für die OUN/UPA vielfältig aus. Wer aber mit Nuancen der osteuropäischen Geschichte nicht schon vertraut ist, wird sich mit der Lektüre der äußerst detailreichen Darstellung nicht leichttun. Eine Straffung und klarere Hervorhebung wichtiger Erkenntnisse wäre besonders allgemein interessierten Lesern entgegengekommen. OLIVER SCHMITT

Grzegorz Rossolinski- Liebe: "Stepan Bandera". Leben und Kult.

Wallstein Verlag, Göttingen 2025.

574 S., Abb., geb.,

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Stepan Bandera" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.