Zustellung: Fr, 15.08. - Mo, 18.08.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

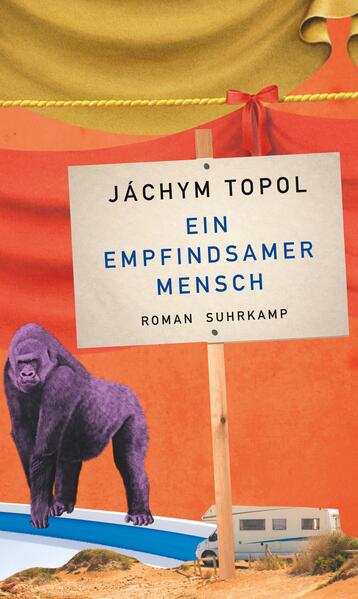

Eine tschechische Künstlerfamilie, eine Art Living Theatre, gastiert beim Shakespeare Festival in Großbritannien und wird von Brexit-Anhängern aus dem Land gejagt (LEAVE MEANS LEAVE! NO CZECH VERMIN!). Im Campingwagen reisen sie quer durch Europa, gegen den Strom der Flüchtlinge, Richtung Osten. Sie geraten ins russisch-ukrainische Kriegsgebiet, treffen Gerard Depardieu, klauen ihm seinen BMW und machen sich auf den Heimweg nach Böhmen. Ihre Odyssee führt durchs »Labyrinth der Welt« und ins »Lusthaus des Herzens«.

Als »politischer Gegenwartsroman« wurde Topols neuer Roman in Tschechien gefeiert. Er spielt 2015 und nimmt Motive aus seiner mitteleuropäischen 1989er-Road-Novel Die Schwester auf, mit der Topol als junger Dichter berühmt wurde. Damals reisten seine Helden durch eine Landschaft nach dem Ende des Ost-Westkonflikts, die ihnen die Lavabrocken der Vergangenheit vor die Füße schleuderte - alles war in Bewegung, die einst geschlossenen Gesellschaften brachen auf in eine ungewisse, aber lockende Freiheit.

Sprachgewaltig und karnevalesk ist auch Topols heutige Vermessung Europas. Ein Kontinent, der wieder Mauern hochzieht und sich in nationalistische Träumereien verkriecht, während die Suche nach dem Sinn menschlichen Daseins und der eigenen Identität immer weiter geht.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

10. März 2019

Sprache

deutsch

Untertitel

Roman.

Originaltitel: Citlivý lovk.

Deutsche Erstausgabe.

Auflage

Deutsche Erstausgabe

Seitenanzahl

494

Autor/Autorin

Jáchym Topol

Übersetzung

Eva Profousová

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

tschechisch

Produktart

gebunden

Gewicht

597 g

Größe (L/B/H)

213/139/35 mm

ISBN

9783518428641

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Solange der Zustand Europas zu solchen Kunstwerken anregt, ist es nicht verloren. « Jörg Plath, Neue Zürcher Zeitung

»Aus dem Wirbel der Ereignisse lässt Topol nacheinander seine wunderbar präzise gezeichneten Nebenfiguren auftauchen. « Nadja Erb, Frankfurter Rundschau

»Jáchym Topol ist ein rasanter, schillernder Roman Roadmovie-Roman gelungen, der zudem auch noch brillant übersetzt wurde. « Dennis Wagner, Kultur. 21, Deutsche Welle TV

»Dass es gute Gründe gibt, besorgt nach Mitteleuropa zu blicken, ist [Topols Roman] abzulesen. Um die zeitgenössische Literatur aus dieser Region aber muss man nicht bangen, solange sie so hellwach, reflektiert und stilbewusst erscheint wie hier. « Tilman Spreckelsen, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Der Roman ist Satire, Delirium, Roadmovie, eine Archäologie der verwirrten Zeiten und doch menschenfreundlich bis in jede Zeile hinein. « Thomas E. Schmidt, DIE ZEIT

»Der mit Abstand interessanteste tschechische Autor dieser Jahre. « Süddeutsche Zeitung

» dass Jáchym Topol den Slang dieser Menschen derart fantastisch eingefangen hat, dass ihm bei allem Scheitern der Figuren nie der Witz und das Gefühl für sie ausgegangen ist, dass sein Blick für das Groteske dieses an Traurigem so reichen Lebens nie getrübt wurde das ist der Gewinn. « Sabine Dultz, Münchner Merkur

»Vermessung Europas, aberwitziger Roadtrip, sensible Familienchronik, Parodie auf Mauern im Kopf und zwischen Ländern. « Kleine Zeitung Graz

»Jáchym Topols Roman das ist ein fabulierfreudig und sprachmächtig inszeniertes Potpourri anekdotenhafter Episoden, die turbulent und unterhaltsam sind, ohne sich wirklich zu einer schlüssigen oder geradlinig erzählten Story zusammenzuschließen. Es ist eine Hommage an die Literatur des Pikaresken. « ORF

»Respekt gebührt der wendigen Übersetzerin dafür, dass sie diesen großen Lesespaß ins Deutsche übertragen hat. « Franziska Reif, Kreuzer, Leipzig

»Aus dem Wirbel der Ereignisse lässt Topol nacheinander seine wunderbar präzise gezeichneten Nebenfiguren auftauchen. « Nadja Erb, Frankfurter Rundschau

»Jáchym Topol ist ein rasanter, schillernder Roman Roadmovie-Roman gelungen, der zudem auch noch brillant übersetzt wurde. « Dennis Wagner, Kultur. 21, Deutsche Welle TV

»Dass es gute Gründe gibt, besorgt nach Mitteleuropa zu blicken, ist [Topols Roman] abzulesen. Um die zeitgenössische Literatur aus dieser Region aber muss man nicht bangen, solange sie so hellwach, reflektiert und stilbewusst erscheint wie hier. « Tilman Spreckelsen, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Der Roman ist Satire, Delirium, Roadmovie, eine Archäologie der verwirrten Zeiten und doch menschenfreundlich bis in jede Zeile hinein. « Thomas E. Schmidt, DIE ZEIT

»Der mit Abstand interessanteste tschechische Autor dieser Jahre. « Süddeutsche Zeitung

» dass Jáchym Topol den Slang dieser Menschen derart fantastisch eingefangen hat, dass ihm bei allem Scheitern der Figuren nie der Witz und das Gefühl für sie ausgegangen ist, dass sein Blick für das Groteske dieses an Traurigem so reichen Lebens nie getrübt wurde das ist der Gewinn. « Sabine Dultz, Münchner Merkur

»Vermessung Europas, aberwitziger Roadtrip, sensible Familienchronik, Parodie auf Mauern im Kopf und zwischen Ländern. « Kleine Zeitung Graz

»Jáchym Topols Roman das ist ein fabulierfreudig und sprachmächtig inszeniertes Potpourri anekdotenhafter Episoden, die turbulent und unterhaltsam sind, ohne sich wirklich zu einer schlüssigen oder geradlinig erzählten Story zusammenzuschließen. Es ist eine Hommage an die Literatur des Pikaresken. « ORF

»Respekt gebührt der wendigen Übersetzerin dafür, dass sie diesen großen Lesespaß ins Deutsche übertragen hat. « Franziska Reif, Kreuzer, Leipzig

Besprechung vom 16.03.2019

Besprechung vom 16.03.2019

Was ist mit der Freiheit, du Nulpe?

Jaroslav Rudis und Jáchym Topol legen zwei Romane vor, die von Reisenden durch Mitteleuropa erzählen: grotesk der eine, der andere geschichtsbewusst. Und beide mit wachem Blick für das, was den Kontinent bedroht.

Von Tilman Spreckelsen

Darüber, ob die Welt aus den Fugen ist, kann man ebenso gut streiten wie darüber, wann sie denn eigentlich noch in Ordnung war und ob es jemals einen solchen Moment gab. Wer sich diese Fragen stellt, landet vielleicht irgendwann tatsächlich an einem historischen Punkt, an dem die Dinge noch offen waren, bei einer Weichenstellung also, die dann aus heutiger Perspektive in die falsche Richtung führte: Was wäre, beispielsweise, wenn Gavrilo Princip 1914 in Sarajevo den Thronfolger Franz Ferdinand verfehlt hätte?

Der Fluchtpunkt für die Geschichtsträume des deutschen Ex-Straßenbahnfahrers Wenzel Winterberg liegt noch etwas tiefer in der Historie. Es ist das Jahr 1913, in dem eine prallvolle Ausgabe des "Baedeker" für Österreich-Ungarn erschien, den Winterberg nun, mehr als hundert Jahre später, so lange konsultiert hat, dass er ihn auswendig kennt. Er bewegt sich nun mit großer Sicherheit durch eine Welt, in der alles geregelt ist, die Zugfahrpläne verbindlich sind und die Öffnungszeiten der Sehenswürdigkeiten von ganz Mitteleuropa ohne Ausnahme gelten - vom drohenden Krieg, auch nur von Unruhen steht im Baedeker naturgemäß nichts.

Wurzelt die Misere unserer Zeit also darin, den früheren Zustand nicht bewahrt zu haben? Oder kommt sie im Gegenteil von unserem Versäumnis, die Chance eines Umbruchs nicht erkannt zu haben, um die Welt besser zu machen? Was aus der "Samtenen Revolution" von 1989 geworden sei, muss sich der tschechische Schauspieler Mohrle von seinem alten Lehrer fragen lassen, als sie sich 2016 unter dramatischen Umständen wiederbegegnen: "Wie hast du denn die drei Dekaden verwertet, seit bei uns in Böhmen die Freiheit herrscht? Unter Havel seid ihr losgeprescht in die Welt, und was ist daraus geworden, nichts, du Nulpe, was?"

Mohrle ist Protagonist in Jáchym Topols Roman "Ein empfindsamer Mensch", der Baedeker-treue Winterberg steht im Zentrum von Jaroslav Rudis' Roman "Winterbergs letzte Reise". Beide Bücher sind gerade erschienen, das eine in deutscher Übersetzung nach dem tschechischen Original von 2017, das andere wurde von Jaroslav Rudis, der im nordböhmischen Turnov geboren wurde, aber schon länger in Berlin lebt, bereits auf Deutsch geschrieben - als erstes Buch nach einer Reihe von Romanen in seiner Muttersprache.

Zwei tschechische Autoren: Beide treibt der Zustand Europas um, beide schicken ihre Protagonisten auf eine verwilderte Reise kreuz und quer durch die Mitte des Kontinents. Beide graben tief in der Vergangenheit, um das Heute zu begreifen. Beide fragen danach, wie wir mit Migration umgehen, im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert ebenso wie in der Gegenwart, und ziehen daraus ihre Schlüsse. Ihre literarische Technik aber, ihre Sprache und ihr Humor könnten kaum unterschiedlicher sein.

In "Winterbergs letzte Reise" erzählt der Pfleger Jan Kraus, wie er 2017 mit dem fast hundertjährigen Wenzel Winterberg mit der Eisenbahn durch Tschechien, Österreich, Ungarn, die Slowakei und Kroatien fährt. Eigentlich war Kraus von Winterbergs Tochter Silke als Begleiter ihres Vater für dessen letzte Lebensmonate engagiert worden. Doch der alte Mann, geboren im Jahr der tschechoslowakischen Staatsgründung als Sohn des Betreibers des berühmten Reichenberger Krematoriums, erholt sich plötzlich wieder und bringt Kraus dazu, gegen Silkes Willen mit ihm die Reise anzutreten, die, wie sich unterwegs herausstellt, Winterbergs verlorener Geliebten Lenka gilt - die Reichenberger Jüdin floh vor den Nationalsozialisten Richtung Palästina. Ihr letztes Lebenszeichen ist, kaum zufällig, eine Postkarte aus Sarajevo.

Also fahren die beiden nach Liberec, dem früheren Reichenberg, wo Lenkas Flucht ihren Anfang nahm. Sie besichtigen das Schlachtfeld von Königgrätz, wo 1866 die Preußen die Österreicher schlugen und Winterbergs Vorfahren auf beiden Seiten standen, besuchen Budweis, Pilsen, Wien und Brünn. Winterberg liest unterwegs laut aus dem Baedeker vor oder rezitiert frei, was dort über das jeweils beste Haus am Platz oder die Spezialitäten einer Stadt geschrieben steht, scheinbar unerschütterlich durch die Realität, die nun hundertundvier Jahre weiter ist, was er als lästige Zumutung ansieht. Diese zitierten Passagen sind lang und monoton, sie rattern wie Eisenbahnräder auf Gleisen, und so ungeduldig man sie am Anfang auch liest, so sicher entfalten sie allmählich ihren Reiz als Stilmittel in einem durchaus akustisch strukturierten Roman, in dem sich das Beruhigende, Gewohnte des Zugabteils mit den Herausforderungen der jeweiligen Stationen abwechselt.

Kraus aber, der das Gerede schon rasch nicht mehr hören kann, flüchtet vor seinen eigenen Dämonen in zu viel Alkohol. Welche das sind, erzählt er nach und nach, widerwillig, aber schließlich wohl auch befreit: Da ist die kleine Schwester, die von den Russen überfahren worden war, die eigene Verstrickung in einen Todesfall bei seiner Flucht aus Tschechien, vor allem aber seine Liebe zu Carla, die er vor seinem Engagement bei Winterberg ebenfalls durch die letzte Lebenszeit hatte bringen sollen.

Nein, verwandt seien Winterberg und er nicht, erklärt Kraus, wenn man ihn unterwegs auf seinen Begleiter anspricht. "Ihr seid euch aber ähnlich", bekommt er dann zu hören. Dass diese Ähnlichkeit nichts Physiognomisches ist, sondern eher in der Ausstrahlung der beiden besteht, wird ihm erst spät klar: "Ich musste an die beiden Winterfliegen denken, die ich im Hotel in Ceské Budejovice aus dem Winterschlaf weckte. Die am Leben waren und doch nicht. Die so verloren und verwirrt waren. Die wach waren und doch so müde und erschöpft. Wir waren die zwei Winterfliegen."

Einzig um das mit sich getragene Leid zweier Reisender geht es Rudis allerdings nicht, denn so wie das einstige Eisenbahnnetz durchaus eine metaphorische Rolle einnimmt, wie es für das steht, was den Kontinent einigt und durch "Überschienen" von Steigungen und Abgründen diesen Zusammenhalt erst ermöglicht, so verkörpert auch Winterberg vieles von der Schuld und der Tragik seiner Generation - nicht zuletzt in den Strategien, aus einer Herkunft in zwei Kulturen und Sprachen erzwungenermaßen in eine einzige überzuwechseln. Was seit dem Fall des Eisernen Vorhangs in eine neue Frage mündet: Wie lässt sich diese Disposition für die neuen Verhältnisse Mitteleuropas wiederbeleben und nutzen?

Jáchym Topols Roman "Ein empfindsamer Mensch" setzt mit deutlichen Signalen dafür ein, dass die gefallenen Grenzzäune langsam wieder errichtet werden. Eine tschechische Schauspielerfamilie, zu der neben dem schon älteren Ex-Dissidenten Mohrle dessen junge Freundin Sonja und die gemeinsamen Zwillingssöhne gehören, reist durch Europa: Allein auf den ersten hundert Seiten des Romans kommen die vier mit Flugzeug und Auto nach England, Spanien, Frankreich, Deutschland, Ungarn, in die Ukraine, die Slowakei und die Tschechische Republik. Die gewohnten Auftrittsmöglichkeiten sind ihnen plötzlich verschlossen, entweder durch die aufkommende Feindseligkeit der Bevölkerung gegenüber Fremden oder durch die Konkurrenz anderer Ensembles. In München stielt Mohrle einem Veranstalter, der sie nicht spielen lassen will, einen größeren Betrag, sie fliehen nach Budapest, wo ihnen Mohrles verschollener Bruder Iwan begegnet, ein Mafioso, der in der Ostukraine den russischen Separatisten zur Hand geht und die Familie kurzerhand dorthin ausfliegt. Wieder in Tschechien, bekommen sie es mit der Miliz ebenso zu tun wie mit einem gewälttätigen Untergrundnetzwerk, einer Bordellbetreiberin, kauzigen Eremiten und Nationalisten. All das ist von raschen Umschwüngen bestimmt, jeder Plan erweist sich als vergeblich, Besitz fällt der Familie zu und macht sich wieder davon, Figuren tauschen auf, verschwinden wieder und betreten neuerlich die Bühne, lebend oder als Gegenstand von Erzählungen.

Diese Blitzschläge aus heiterem Himmel erfordern schnelle Reaktionen, was mehr als einmal heißt: blitzschnelle Flucht, ganz so, als befände sich die Familie im dauernden Krieg zwischen den Fronten. Und sie hinterlassen Spuren: Die Mutter büßt ein Auge ein, säuft sich um den Verstand und geht der Familie schließlich verloren. Der eine Zwilling hört als Baby auf zu wachsen, der andere wird zwar größer, spricht aber nicht und beobachtet alle mit klarem Blick - seine Perspektive herrscht vor. Der Vater laviert sich durch und wünscht sich nichts mehr als einen ruhigen Ort, um endlich zu schreiben.

Dass es den nicht geben wird, macht Topol mit seiner grotesken Geschichte rasch klar - wo versunkene russische Panzer von 1968 gehoben und wieder einsatzbereit gemacht werden, da ist vermintes Gelände, und wer sich der Freiheit freut und die Vergangenheit vergisst, findet sich wie Mohrle rasch als Gejagter der alten Dämonen wieder, die mit den neuen eine Allianz eingehen.

Mit ihrer Wachsamkeit, was diese Entwicklung eines neuen, aggressiven Nationalismus nicht nur in Tschechien angeht, treffen sich die beiden Romane aufs Neue. Aber während Rudis' Humor sanft ist, ist Topols grimmig, sein Roman wird inhaltlich und sprachlich zur Groteske, und die Übersetzerin Eva Profousová, die schon an der deutschen Fassung von Topols wildem Roman "Die Schwester" beteiligt war, kann man für ihre sprachschöpferische Leistung, die Derbheiten bis zum Obszönen mit unerwarteter Sanftheit paart, nur beglückwünschen.

Dass es Gründe gibt, besorgt nach Mitteleuropa zu blicken, ist beiden Romanen abzulesen. Um die zeitgenössische Literatur aus dieser Region aber muss man nicht bangen, solange sie so hellwach, reflektiert und stilbewusst erscheint wie hier.

Jáchym Topol: "Ein empfindsamer Mensch". Roman.

Aus dem Tschechischen von Eva Profousová. Suhrkamp Verlag, Berlin 2019. 494 S., geb., 25,- [Euro].

Jaroslav Rudis: "Winterbergs letzte Reise". Roman.

Luchterhand Literaturverlag, München 2019. 544 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.