Zustellung: Di, 08.07. - Do, 10.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

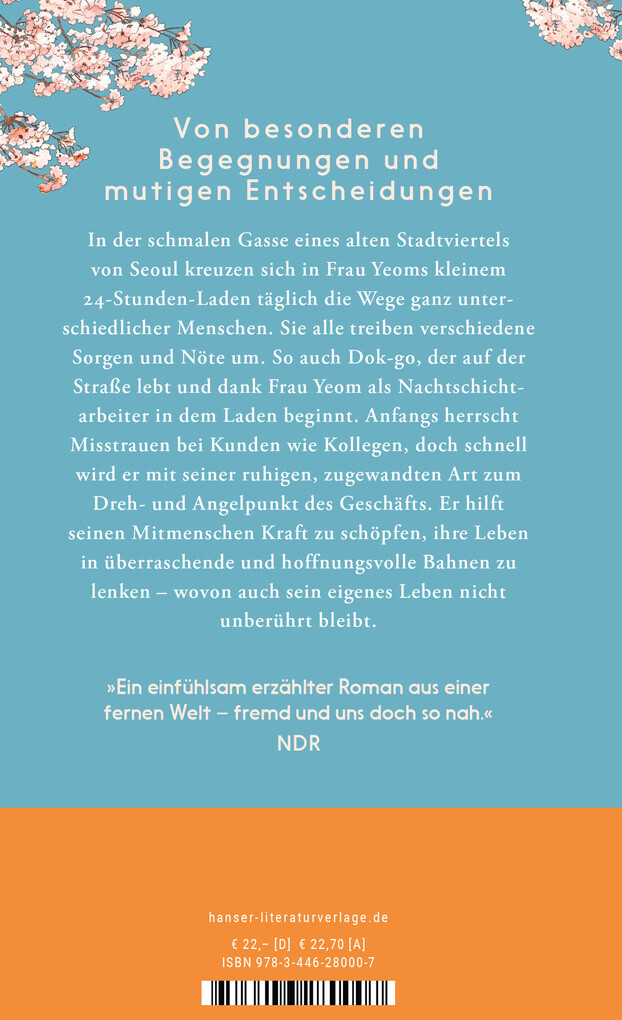

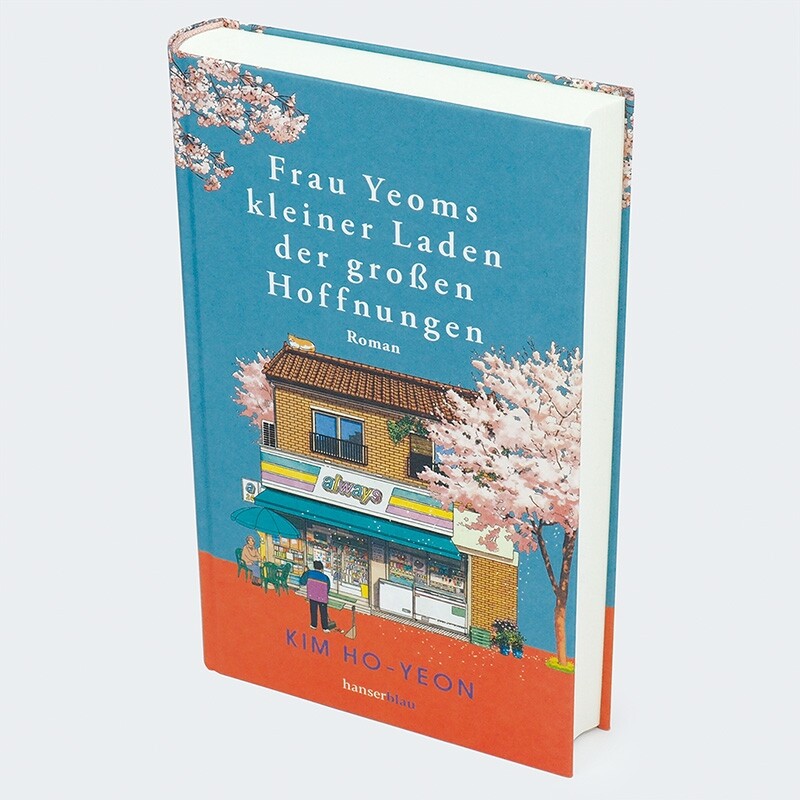

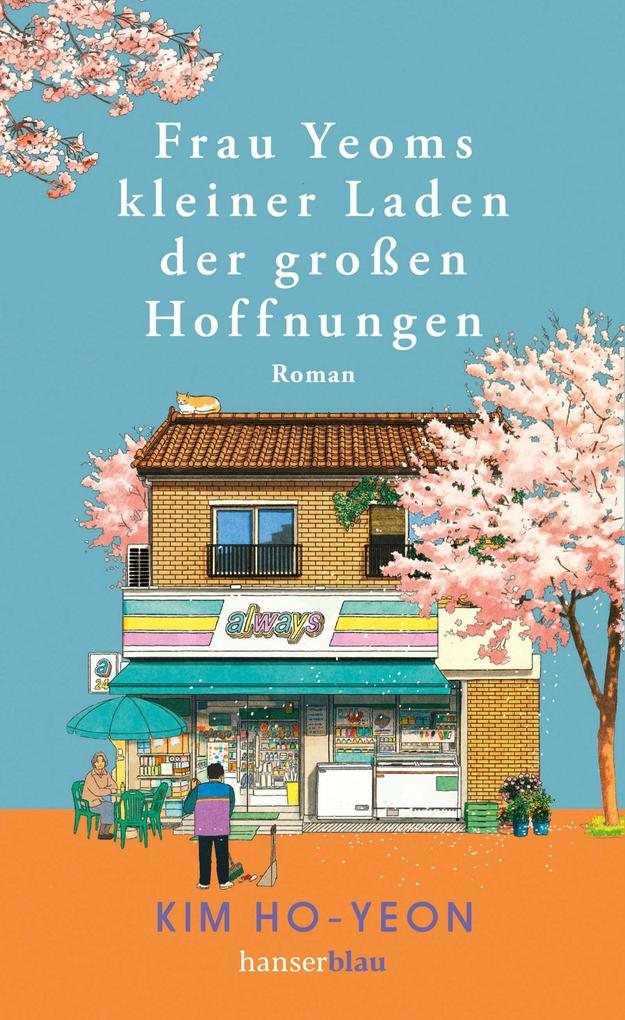

In einer schmalen Gasse eines alten Stadtteils von Seoul befindet sich Frau Yeoms kleiner Gemischtwarenladen. Täglich kreuzen sich hier die Wege ganz unterschiedlicher Menschen. Der obdachlose Dok-go versucht sein Leben neu zu ordnen und fängt als Nachtschichtarbeiter in dem Laden an. Schnell merkt er, dass er nicht der Einzige ist, den Sorgen und Nöte umtreiben. Frau Yeom und Frau Oh hadern mit dem Verhältnis zu ihren erwachsenen Söhnen, In-gyeong ist unglücklich in ihrem Beruf als Schauspielerin, und Gyeong-man steht immer wieder sein hitziges Temperament im Weg. Doch durch Dok-go schöpfen sie alle neue Kraft - und lenken ihre Leben in überraschende und hoffnungsvolle Bahnen. Humorvoll und einfühlsam widmet sich Kim Ho-yeon besonderen Begegnungen im Alltag und erzählt von mutigen Entscheidungen, neuen Wegen und dem Glück der Gemeinschaft.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

15. April 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

318

Autor/Autorin

Kim Ho-yeon

Übersetzung

Jan Henrik Dirks

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

koreanisch

Produktart

gebunden

Gewicht

420 g

Größe (L/B/H)

207/133/30 mm

ISBN

9783446280007

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

"Empathisch, mit Weltschmerz und Humor erzählt Kim Ho-yeon von der Lebensklugheit Randständiger, von einer Resozialisation zwischen Supermarktregalen und die Geschichte einer Menschwerdung." Steffen Gnam, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09. 07. 2024

"Ein zauberhafter Roman. [. . .] 'Frau Yeoms kleiner Laden der großen Hoffnungen' ist ein herzerwärmendes Buch. Autor Kim Ho-yeon schaut hinter die Kulissen der Menschen. Das Ganze ist charmant erzählt, es ist schwer beim Lesen nicht zu lächeln. [. . .] Würdevoll, tragisch und schön. [. . .] Es berührt, wie die Figuren sich hier näherkommen, hat einen ganz eigenen Zauber. Es ist ein Buch voller Menschlichkeit und Hoffnung." Danny Marques Marçalo, NDR Kultur, 19. 04. 2024

"So berührend, humorvoll und originell erzählt der Koreaner Kim Ho-yeon all das im Roman 'Frau Yeoms kleiner Laden der großen Hoffnungen', dass man das Buch ohne jeden Vorbehalt als eines der schönsten, beglückendsten der letzten Jahre bezeichnen kann." Charles Linsmayer, 20minuten (CH), 29. 05. 2024

"Das Buch hat einen ganz eigenen Zauber, wenn man liest, wie sich die Figuren näherkommen. Und man merkt, dass es dem Autor [. . .] wirklich um Figuren geht, um die Menschen und dass die Lektüre Hoffnung vermittelt, aber auch sehr empathisch geschrieben ist. Ein Buch fürs Gemüt, das guttut, zu lesen." Britta Spichiger & Monika Buser, SRF 1 (CH), 18. 07. 2024

"So ein stets geöffneter Gemischtwarenladen ist in Südkorea ein wichtiger Teil des Alltags. Er lässt einen in die südkoreanische Kultur eintauchen kulinarisch wie gesellschaftlich und das Glück der Gemeinschaft und Mitmenschlichkeit tanken. 'Frau Yeoms kleiner Laden der großen Hoffnungen' ist so etwas wie der perfekte Feelgood-Roman, [ ] voller Wärme und unvorhergesehener Wendungen." Corinne Orlowski, WDR 5 Kultur, 10. 05. 2024

"Der wunderbar positive Roman aus Korea lässt sich auf alle Facetten des menschlichen Scheiterns ein. Berührende Geschichten über Schicksale und Enttäuschungen, die aber nie in Kitsch abgleiten und richtig positiv stimmen." Die Presse am Sonntag (A), 12. 05. 2024

"Ein kluger Roman über die wirklich wichtigen Dinge im Leben." Ulrike Schädlich, freundin, 30. 04. 2024

"Humorvoll und einfühlsam erzählt der südkoreanische Autor Kim Ho-yeon von banalen und bedeutenden Begegnungen im Alltag, von mutigen Entscheidungen und dem Glück der Gemeinschaft." NDR Kultur 'Am Morgen vorgelesen', 16. 04. 2024

"Ein zauberhafter Roman. [. . .] 'Frau Yeoms kleiner Laden der großen Hoffnungen' ist ein herzerwärmendes Buch. Autor Kim Ho-yeon schaut hinter die Kulissen der Menschen. Das Ganze ist charmant erzählt, es ist schwer beim Lesen nicht zu lächeln. [. . .] Würdevoll, tragisch und schön. [. . .] Es berührt, wie die Figuren sich hier näherkommen, hat einen ganz eigenen Zauber. Es ist ein Buch voller Menschlichkeit und Hoffnung." Danny Marques Marçalo, NDR Kultur, 19. 04. 2024

"So berührend, humorvoll und originell erzählt der Koreaner Kim Ho-yeon all das im Roman 'Frau Yeoms kleiner Laden der großen Hoffnungen', dass man das Buch ohne jeden Vorbehalt als eines der schönsten, beglückendsten der letzten Jahre bezeichnen kann." Charles Linsmayer, 20minuten (CH), 29. 05. 2024

"Das Buch hat einen ganz eigenen Zauber, wenn man liest, wie sich die Figuren näherkommen. Und man merkt, dass es dem Autor [. . .] wirklich um Figuren geht, um die Menschen und dass die Lektüre Hoffnung vermittelt, aber auch sehr empathisch geschrieben ist. Ein Buch fürs Gemüt, das guttut, zu lesen." Britta Spichiger & Monika Buser, SRF 1 (CH), 18. 07. 2024

"So ein stets geöffneter Gemischtwarenladen ist in Südkorea ein wichtiger Teil des Alltags. Er lässt einen in die südkoreanische Kultur eintauchen kulinarisch wie gesellschaftlich und das Glück der Gemeinschaft und Mitmenschlichkeit tanken. 'Frau Yeoms kleiner Laden der großen Hoffnungen' ist so etwas wie der perfekte Feelgood-Roman, [ ] voller Wärme und unvorhergesehener Wendungen." Corinne Orlowski, WDR 5 Kultur, 10. 05. 2024

"Der wunderbar positive Roman aus Korea lässt sich auf alle Facetten des menschlichen Scheiterns ein. Berührende Geschichten über Schicksale und Enttäuschungen, die aber nie in Kitsch abgleiten und richtig positiv stimmen." Die Presse am Sonntag (A), 12. 05. 2024

"Ein kluger Roman über die wirklich wichtigen Dinge im Leben." Ulrike Schädlich, freundin, 30. 04. 2024

"Humorvoll und einfühlsam erzählt der südkoreanische Autor Kim Ho-yeon von banalen und bedeutenden Begegnungen im Alltag, von mutigen Entscheidungen und dem Glück der Gemeinschaft." NDR Kultur 'Am Morgen vorgelesen', 16. 04. 2024

Besprechung vom 09.07.2024

Besprechung vom 09.07.2024

Hier bin ich Mensch, hier kauf ich Gimbap ein

Resozialisierung zwischen den Supermarktregalen: Ein Bestseller von Kim Ho-yeon gibt Einblicke in die koreanische Einsamkeitsgesellschaft.

Der in Korea rund um die Uhr geöffnete Minisupermarkt ist eine Einrichtung, "wo Menschen kommen und gehen, ein Ort, den Kunden und Angestellte ausnahmslos wieder verlassen, wenn sie sich eine Weile dort aufgehalten haben, eine Art Tankstelle, an der Menschen Waren oder Geld auftanken und dann wieder gehen. An dieser Tankstelle habe ich nicht nur getankt, sondern gleich das ganze Auto repariert." Als "K-Healing Literature" und Lebensratgeber ist der Roman "Unbequemer Convenience Store" (so der Originaltitel) von Kim Ho-yeon über einen Ex-Clochard als Ladenangestellten und Kundenliebling ein Bestseller in Korea.

Er erinnert an Sayaka Muratas japanische "Conbini"-Geschichte "Die Ladenhüterin oder auch an Keigo Higashinos "Kleine Wunder um Mitternacht". Wegen der Konkurrenz billigerer Supermärkte ist der von der pensionierten Lehrerin Frau Yeom in einer kleinen Gasse Seouls geführte 24-Stunden-Laden wenig besucht. Einen Wandel bringt ausgerechnet der neue Nachtschichtmitarbeiter, der Obdachlose und "Freund der Stadttauben" Dok-go, den Frau Yeom quasi als Finderlohn für ihr von ihm gefundenes Portemonnaie in ihrem Geschäft einstellte.

Frau Yeoms Nonprofit-Gemischtwarenladen ist ein Ort der Alltagsdramen und Refugium erschöpfter Existenzen. Im Reigen der Kunden und Angestellten ist er ein Antidot und Spiegel der Einsamkeitsgesellschaft Südkoreas. Im raffinierten Perspektivwechsel der acht Episoden beschwört Kim die Schicksalsfäden der Gäste und Verkäufer, die einen Fluchtpunkt finden im zugewandten Dok-go: Der kritisch beäugte Ex-Clochard, der alkoholbedingt seine Vergangenheit vergaß, ist ein mittelloser Helfer, der doch reich an Überlebenserfahrung ist.

In Abstiegsgeschichten der Opfer neoliberaler Politik, für die das "gelobte Land" Gangnam fern ist, klingt Heilung an. Als der renitente, vom Ruf des Geldes verführte Sohn der Chefin im Großstadtdschungel und Bitcoin-Sumpf untergeht, vermittelt Dok-go zwischen Mutter und Sohn. Kim schreibt spätkapitalistische Abgesänge des Karrieredenkens, wenn Dok-go seiner Kollegin Oh, deren Sohn statt Diplomat lieber Independent-Filmer werden würde, das Zuhören lehrt.

Der jungen, bindungsarmen Aushilfe Si-hyeon, die nebenbei auf eine Beamtenprüfung lernt, wird der 24-Stunden-Shop zum Moratorium vor dem Erwachsenwerden und "persönlichen Gewächshaus", wobei Koreas Leistungsgesellschaft als "größerer Laden" erscheint. Doch als Dok-go, den sie einarbeitet, anregt, ein Erklärungsvideo für das Kartenterminal zu filmen und auf Youtube hochzuladen, erkennt sie den Wert des Teilens und ihr verborgenes pädagogisches Talent.

Frau Yeoms Laden ist eine Enklave der Menschlichkeit und No-go-Zone des Mobbings. Da wäre ferner der in der Firma gedemütigte und von seiner Familie entfremdete Kunde Gyeong-man, der zu später Stunde an den Plastiktischen vor dem Laden Soju trinkt - "Honsul" (allein Alkohol trinken) ist ein Trend in Korea - und den Dok-go mittels Heizlüfter, wärmenden Worten und Sesamnudeln in den Schoss der Familie zurückführt.

Dabei haben Produkte des Shops oft Symbolwert, wenn Samgak-gimbap, in Seetang gewickelter Reis in Dreiecksform, eine Dreiecksbeziehung andeutet oder Bungeoppang (Bohnenmus-Waffeln in Fischform) als Abschiedsgeschenk für Si-hyeon "das warme Herz der Chefin" evoziert.

Locker im Ton behandelt Kim schwere Themen wie Demenz, Altersfeindlichkeit und Lookismus - wie am Beispiel der Kundin In-gyeong, die sich, als sie mit 37 Jahren keine Rollen mehr bekam, von der Schauspielerin zur Stückeschreiberin wandelte. Auch Zeitgeschichte wie die Asienkrise, WM in Südkorea und Japan, Handelskonflikte zwischen den beiden Ländern, die Kerzendemonstrationen und Corona-Pandemie dient als Kulisse.

In der Interaktion mit den Mitmenschen kehrt nach und nach Dok-gos "altes Ich" als Familienvater und Arzt zurück. Allmählich klärt sich auf, warum die Verdachtsmomente einer wohlhabenden, aber auch schuldhaften Vergangenheit Dok-gos - er war an fatalen profitorientierten Machenschaften einer Schönheitsklinik beteiligt, was ihm die Zuneigung seiner Familie entzog und ihn in den Alkohol trieb - berechtigt sind. Das Buch erörtert Teufelskreise der Armut und Abwärtsspiralen der Demütigungen, aber auch Umkehrmomente. Im Mikrokosmos des Ladens gedeihen Erkenntnisse zur gefährdeten Resilienz unseres Universums.

Einen buddhistischen Hauch umweht das antikapitalistische Werk, wenn von der Wichtigkeit, "einen mitfühlenden Blick zu entwickeln", vom Statusstreben als innere Armseligkeit und von der Verbundenheit aller Menschen die Rede ist.

Im Nachspiel seiner Vergangenheit gerät der Held gar ins Visier eines alternden privaten Ermittlers. Doch sogar der Detektiv, der Dok-go beschatten sollte, öffnet ihm - ein Suchender, von der Familie Gemiedener und Unterprivilegierter wie er - im Laden sein unter Altersarmut und Ausgrenzung leidendes Herz.

Der geläuterte wiederbetankte Held löst schließlich ein Ticket als freiwilliger Helfer in die Corona-Hochburg Daegu. Ob er auch seine dahin umgezogene Familie wiedersehen wird, bleibt offen. Das Dekor der Pandemie zeigt die Gleichheit aller Menschen als erratisch umherstreunende Problemkinder des Planeten: "Mit Maske sahen alle gleich aus. Jeder war nur ein Virus namens Mensch, Ansteckungsquelle und Ansteckungsopfer zugleich. Ein Virus, das den Planeten seit Zehntausenden von Jahren plagte."

Empathisch, mit Weltschmerz und Humor (und von Jan Henrik Dirks gekonnt ins Deutsche übertragen) erzählt Kim Ho-yeon von der Lebensklugheit Randständiger, von einer Resozialisation zwischen Supermarktregalen - und die Geschichte einer Menschwerdung. STEFFEN GNAM

Kim Ho-yeon:

"Frau Yeoms kleiner

Laden der großen

Hoffnungen". Roman.

Aus dem Koreanischen

von Jan Henrik Dirks.

Carl Hanser Verlag,

München 2024.

320 S., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 17.05.2025

Ganz kuscheliger Wohlfühl Roman & interessantes Setting, überraschendes etwas schnelles Ende, berührende Charaktere

LovelyBooks-Bewertung am 27.02.2025

Warmherzige und berührende Geschichte über Neuanfänge, Zusammenhalt und die Kraft kleine Gesten.Schöne,ruhige, aber tiefgründige Erzählweise