Zustellung: Fr, 18.07. - Mo, 21.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Kim Hyesoons Virtuosität liegt in ihrer Fähigkeit, einzigartige poetische, überraschende und doch zugängliche Bilder zu schaffen und sich gleichzeitig tief in der weiblichen Erfahrung und Erzähltradition zu verwurzeln.

»Autobiographie des Todes« besteht aus neunundvierzig Gedichten, jedes steht für einen einzelnen Tag, an dem der Geist nach dem Tod umherwandert, bevor er in den Kreislauf der Reinkarnation eintritt. Die Gedichte geben nicht nur denjenigen eine Stimme, die während der gewaltsamen Zeitgeschichte Koreas einen ungerechten Tod fanden, sondern setzen sich auch zu einem Mosaik des individuellen Schmerzes und der Meditation zusammen. Sie werden zu einer ungehörten, seltsam fesselnden Echokammer unkonventioneller Stimmen, die nahe rücken, zu einem Gelächter werden, zu einem Ort der Trauer, des Trostes und des Lebens.

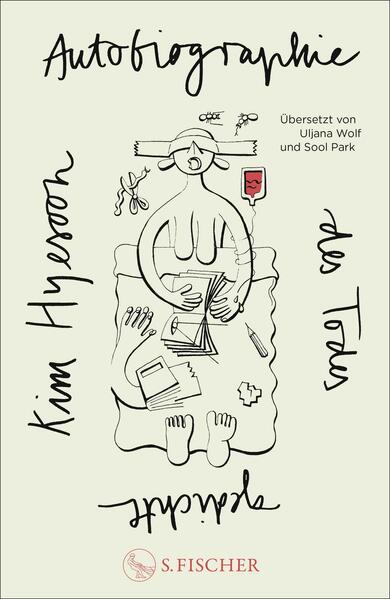

Mit Zeichnungen von Fi Jae Lee

Produktdetails

Erscheinungsdatum

26. Februar 2025

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage

Seitenanzahl

160

Autor/Autorin

Kim Hyesoon

Übersetzung

Uljana Wolf, Sool Park

Illustrationen

Fi Jae Lee

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

koreanisch

Produktart

gebunden

Abbildungen

10 s/w Abbildungen

Gewicht

292 g

Größe (L/B/H)

219/144/18 mm

ISBN

9783103976847

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

[. . .] von offensichtlicher Aktualität und wird die hiesigen gesellschaftlichen Diskurse befruchten. Alexandra Bulucz, Buchkultur

Wer einmal Kim Hyesoons poetischen Kosmos betreten und sich hineingehört hat, bleibt hängen, betört sich. [. . .] [Sie] schafft [. . .] einen Raum aus Schleusen, Fenstern, Metamorphosen. Marie Louise Knott, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Wer einmal Kim Hyesoons poetischen Kosmos betreten und sich hineingehört hat, bleibt hängen, betört sich. [. . .] [Sie] schafft [. . .] einen Raum aus Schleusen, Fenstern, Metamorphosen. Marie Louise Knott, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Besprechung vom 27.02.2025

Besprechung vom 27.02.2025

Was du dir gebären kannst

Zur Ab- und Anwesenheit von Verstorbenen: Kim Hyesoons Gedichtband "Autobiographie des Todes"

"Schmerz des Adlers, dem bei jedem stinkenden Flügelschlag ein Knochen bricht / Schmerz der Eule, die nur im Dunkeln ihre Augen öffnen kann / . . . / Wirf mich weg an einem fernen, fernen Ort." So lauten drei Zeilen aus dem Gedichtband "Autobiographie des Todes" der koreanischen Dichterin Kim Hyesoon. Was für ein Bild: Jeder Flügelschlag stinkt und ist eine Pein; und eine Pein ist selbst jeder Versuch, im Dunkeln die Augen zu öffnen. Was also ist das für ein ferner Ort, an dem dieses "Ich" entsorgt werden möchte? Und wer wird hier aufgefordert, es zu tun?

Wir wissen zu wenig von koreanischer Dichtung, zumal von zeitgenössischer und zumal von weiblicher. Aber wir hören in diesen wenigen Versen, dass hier eine große Kraft am Werk ist. Dichtung ist Schmerz, ist Adlerschlag, ist Eulenblick.

Kim Hyesoon, 1955 in Ujin geboren und in der Zeit der Yushin-Diktatur Südkoreas herangewachsen, lebt heute in Seoul und schreibt seit mehr als vierzig Jahren an ihrer Poesie der Entgrenzung. Einer, die in kraftvollen Bildern Scham, Schmach und Schmerz in der südkoreanischen Gesellschaft Raum gibt - den Menschen, die in der Zeit der Diktatur gedemütigt und gefoltert wurden, jenen, die in den Jahrzehnten der Demokratie Opfer der Turbo-Industrialisierung wurden, aber auch den ganz alltäglichen Gewaltverhältnissen.

Auch in den Werken der älteren koreanischen Literatur, wie in Ko Uns "Die Stimme lebt in jedem Schweigen", oder der jüngeren, etwa in Han Kangs "Menschenwerk", ist die politische Gewalt ein zentrales Thema. Kim Hyesoon selbst spricht von "Todesstrukturen, in denen wir (immer noch) leben": "Das Einzige, / was du dir gebären kannst, ist dein Tod / Du ziehst ihn auf, bringst ihn für dich zur Welt, fett und fleischig // Das Einzige, was du dir zurückgeben kannst, ist dein Tod / Du trankst ihn wie Muttermilch, jetzt bist du abgestillt, gib ihn / dir zurück."

Konkreter Auslöser für "Autobiographie des Todes", so erzählt Kim in einem dem Band beigefügten Interview, war ein Ereignis, das als Fährunglück in die Geschichte einging. Tatsächlich aber sank die Fähre, weil sie zur gesteigerten Profitmaximierung mit Gütern für eine Stahlfabrik horrend überladen war. Mehr als 300 Menschen kamen ums Leben, davon 254 Schulkinder. In einer Ausstellung sah die Dichterin Fotos von den Zimmern der toten Kinder, die sich alle ähnelten und gleichzeitig in der Abwesenheit noch von der früheren Anwesenheit zeugten. Was eigentlich wiegt ein Menschenleben?

"Autobiographie des Todes" ist ein Langgedicht, nach Tagen gebaut. Angestoßen davon, dass nach buddhistischer Vorstellung der Mensch nach seinem Tod noch 49 Tage auf der Erde weilt, bevor er weiter im Kreis der Wiedergeburten wandelt, enthält der Band 49 Gedichte. Der Tod inmitten des Lebens. "Auf dem Weg zur Arbeit", "Schmerzhafte Halluzination", "Abendessen", "Exil des Herzens", "Blaues Haar" lauten die Titel einiger Gedichte. Vielfach reden die Sterbenden oder auch die Gestorbenen. Oftmals wechseln die Perspektiven im Laufe eines Gedichtes. Die wiederholten Aufforderungen im Band ("Wirf mich weg!", "Stell dir vor!") stärken das vervielfachte "Du", die an die Stelle des "Ich" getreten sind.

"Geister", sagt die Autorin, "haben keine Zukunft." Und weil sie keine Zukunft haben, haben sie auch keine Angst, sie können leben, fühlen, reden, alles beobachten und sagen. Hierzu erweitert Kim Hyesoon viele Eigenarten ihrer Muttersprache, von denen wir wenig wissen. Eine davon ist die "offene Subjektzuordnung": Die koreanische Sprache kann Sätze bilden, ohne dass das Subjekt genannt wird. Es ist abwesend, und so wird der Satz nur im Kontext realisiert. Was machen die Übersetzungen damit?

Wer einmal Kim Hyesoons poetischen Kosmos betreten und sich hineingehört hat, bleibt hängen, betört sich. Die Stimmen sind konkret. Namen gibt es keine. Die Bilder und Szenen, die sie versammelt, sind fremd und nah zugleich; tieftraurig und leicht. Straßenbegegnungen, Küchenszenen, Liebesgedichte, Totengespräche. Und immer wieder: das Aufbegehren gegen das Schicksal der Frauen.

Im ersten Gedicht der "Autobiographie des Todes" stirbt eine Frau auf dem Weg zur Arbeit. Sie wird ohnmächtig, ausgeraubt und sieht sich, aus dem Hosenbein geschlüpft, beim Sterben zu. Reflektionen/Reflexionen wie "Du bist lappiger Abfall" verbinden sich mit "Du beschließt, das Unglück, mit dieser Frau zu leben, hat ein Ende". Andere Tote im Buch reisen auf Inseln und kommen nicht an; einmal geht es um den Selbstmord eines Gefolterten, der, als wäre er noch lebendig, seine Familie beim Trauern sieht. Der Tod ist allgegenwärtig. Groteske Liebeserklärungen ("Hätte ich geahnt, dass es so wird, ich hätte mein mickriges Herz / ausgepresst und dir angeboten, ein Glas Saft - willst du?") finden sich neben Erinnerungen an Kindheitstage ("Liebe Puppe: Du brauchst doch wen, der dich abends ins Bett legt, dir die Augen schließt"). In dem Gedicht "Abendessen" steht eine Mutter in der Küche und kocht (ihre eigenen?) Knochen.

Nicht nur wegen ihrer Sprachbilder wird Kim Hyesoon oft den Surrealisten zugerechnet, doch ihre Texte entziehen sich in ihrer Wildheit und Polyphonie einer solchen Einordnung. Kim folgt ganz ihrer eigenen Spur: freiheitlich, weiblich und ökologisch. Freie Verse mischen sich mit Anklängen an Litaneien, an Kindergedichte. Es ist Sool Park und Uljana Wolf zu verdanken, dass die große Arbeit des Transports aus dem Koreanischen im Ergebnis so mühelos scheint: Dank der kräftigen Bilder, Klänge und Rhythmen, die sie gefunden haben, ist der Band auch im Deutschen ein Langgedicht.

Liebe, Sehnsucht und Verzweiflung gehen bei Kim Hyesoon in eins. Auch die Sehnsucht danach, vermisst zu werden. Es braucht viele Münder, Ohren, Hosenbeine und andere Öffnungen, damit die versiegten Stimmen, die Stimmen der Besiegten, aus den Körpern herausschlüpfen, den Raum des Gedichtes erobern können, wo es den Ohnmächtigen nicht länger an der Sprache gebricht. In ihrer Poesie, die von christlichen, schamanischen und buddhistischen Vorstellungen mitgeprägt ist, schafft Kim Hyesoon einen Raum aus Schleusen, Fenstern, Metamorphosen.

Kim Hyesoon ist wohl die berühmteste poetische Stimme ihres Landes. An die fünfzehn Gedichtbände sind bisher erschienen. "Autobiographie des Todes" brachte ihr 2018 den internationalen Durchbruch; für die englische Übersetzung wurde sie 2019 mit dem renommierten kanadischen Griffin-Poetry-Preis ausgezeichnet. Das Buch ist der erste Teil einer "Todestrilogie", von der inzwischen auch auf Englisch weitere Bände erschienen; der zweite hat den Tod des Vaters zum Ausgangspunkt, der dritte den Tod der Mutter: "After Earth Dies, Who will Moon Orbit?" Man darf auf die jeweiligen deutschen Übersetzungen gespannt sein. MARIE LUISE KNOTT

Kim Hyesoon: "Autobiographie des Todes".

Mit Zeichnungen von Fi Jae Lee. Aus dem Koreanischen von Sool Park und Uljana Wolf. Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2025. 160 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Autobiographie des Todes" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.