Zustellung: Mo, 14.07. - Mi, 16.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

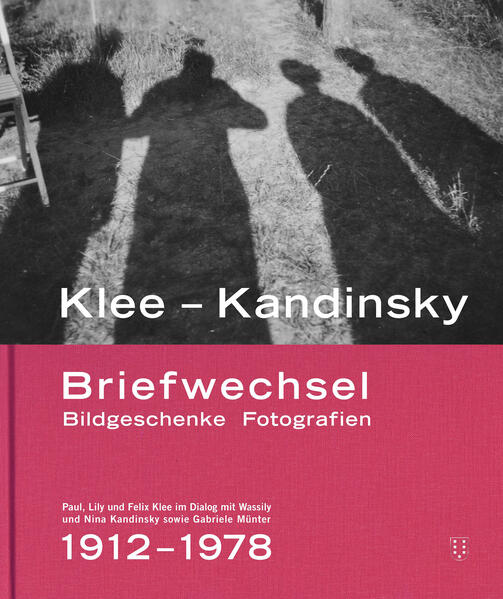

Klee und Kandinsky - ihre Namen genießen Weltruhm, ihre Werke hängen in allen großen Museen und bedeutenden Sammlungen. Zahllose wissenschaftliche Arbeiten haben sich mit ihnen befasst - doch ihre Briefe sind bis heute unediert geblieben. Die umfassende, reich bebilderte Edition von Christine Hopfengart schließt nun endlich diese Lücke. Klee und Kandinsky waren freundschaftlich, wenn auch nie distanzlos miteinander verbunden. Sie trafen sich in München beim «Blauen Reiter», lehrten gemeinsam am Bauhaus und hielten Kontakt als Emigranten in Bern und Paris. Parallel zu ihrem persönlichen Austausch führten sie einen langjährigen Briefwechsel. Außerdem schenkten sie sich Werke und Publikationen und hielten ihr nachbarschaftliches Zusammenleben am Bauhaus in gegenseitigen Fotografien fest. Die Edition macht erstmals den Schriftwechsel der beiden Künstler vollständig zugänglich und dokumentiert die Bandbreite ihres Dialogs. Eingeschlossen ist darüber hinaus eine umfangreiche Auswahl aus der Korrespondenz ihrer Frauen und Partnerinnen - Lily Klee, Gabriele Münter und Nina Kandinsky - die oftmals den Briefverkehr übernahmen, so dass sie für viele Informationen die einzige Quelle darstellen. Insbesondere Paul und Lily Klee bildeten eine symbiotische Konstellation und stimmten ihre Mitteilungen eng aufeinander ab. Eine Sonderrolle spielte außerdem Klees Sohn Felix, der die Freundschaft mit Nina Kandinsky bis in die 1970er-Jahre weiterführte, als aus den einstigen Avantgardisten bereits Klassiker der Moderne geworden waren. Eine wichtige Rolle im Dialog der Künstler spielte auch ihre Bild- und Buchgeschenke sowie Fotografien. Mit den Bildgeschenken - vornehmlich zu den Geburtstagen und zu Weihnachten - ergänzten Klee und Kandinsky ihren persönlichen und schriftlichen Austausch. Mit ihnen steckten sie künstlerische Positionen ab oder spielten auf aktuelle Ereignisse an. Vor allem Klee, der sich lieber mit Bildern als mit Worten ausdrückte, nutzte seine Kunst-Geschenke für untergründige Mitteilungen. Die Dokumentation dieser Präsente baut auf früheren Analysen auf, konnte jedoch ergänzt und erweitert werden. Die Fotografien halten Alltagsszenen am Dessauer Bauhaus fest und werden in einem «Foto-Album» zusammengefasst. Manche der Aufnahmen sind Schnappschüsse, für andere warfen sich die Künstler in Positur -- mal weltmännisch, mal ironisch.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

14. Oktober 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

672

Herausgegeben von

Christine Hopfengart

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

Mit zahlreichen Abbildungen

Gewicht

2280 g

Größe (L/B/H)

255/221/48 mm

ISBN

9783038500834

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 23.05.2025

Besprechung vom 23.05.2025

Künstlerische Avantgarde im Doppelhaus

Die Ehefrauen nicht zu vergessen! Eine exzellente, material- und bilderreiche Edition des Briefwechsels von Paul Klee und Wassily Kandinsky.

Später, nach der "Explosion", als im Dezember 1933 alle "zu den verschiedensten Seiten" geflogen waren, ins Pariser Exil der eine, ins Berner Exil der andere, wünschten Wassily Kandinsky und Paul Klee in den Briefen, die sie zu ihren Geburtstagen austauschten, sich jene "Plauderstündchen" zurück, die bei einer Tasse Tee, "schönen Bildern um uns herum", dazu den "ganz besonders gut zum plaudern" aufgelegten Ehefrauen, "zum herzlichen Lachen" verleitet hatten und jedenfalls "immer so erfrischend" gewesen waren. Wehmütige Erinnerungen an eine verlorene Zeit, die gute Zeit, als man gemeinsam in Dessau eines der Meisterhäuser sich teilte, dort im Kiefernwald. Nachbarschaften der Avantgarde in Form von "gleichzeitigem Blumengiessen", "Bocciakämpfen" und "gemeinsamen Klagen über BHSitzungen."

Beim Sie und beim Nachnamen ist man immer geblieben, überhaupt war man höflich und förmlich miteinander. Auf bürgerlich-zivilisierte Umgangsformen legte man Wert. Auf korrekte Kleidung nicht minder. Selbst an der Plage von Hendaye saß man im August 1929 gemeinsam im Sand mit Anzug und Krawatte, mit Hut und Schuhen und Strümpfen. Als Klee 1931 das Bauhaus verließ, um eine Professur an der Kunstakademie in Düsseldorf anzunehmen, schrieb Kandinsky in der Abschiedsnummer der Bauhauszeitschrift des Kollegen vorbildlicher Haltung sogar die Entwicklung des äußerlichen Auftretens der Studenten am Bauhaus zu: von den anfänglichen Zeiten, "als die jungen Menschen fast durchweg die Wandervogelgestalt liebten" - lange Haare, "decolletierte Brust", Sandalen -, hin zu ordentlich geschnittenen Frisuren, Schlips und "sogar Lackschuhe". Nicht, dass Klee direkt auf die Kürzung der Haare hingewirkt habe, aber sein Wort und seine Tat, sein eigenes Beispiel hätten die inneren positiven Seiten "des Studierenden" in hohem Maße entwickelt. Womit Kandinsky in der Beschreibung des Freundes nebenbei sich selbst und seine kunsttheoretischen Prämissen eingebracht hatte. Vom inneren Klang zum äußeren Glanz. Vom Geistigen zum Lackschuh. Auch eine Nachbarschaft.

Nur 55 Schriftstücke umfasst der erhaltene Briefwechsel zwischen Paul Klee und Wassily Kandinsky. Die meisten dieser Briefe und Karten bestehen aus eher knappen Mitteilungen. Sie betreffen vornehmlich Alltagsangelegenheiten, das Geschäft ihrer jeweiligen Publikationen und Ausstellungen, Nachrichten über Bekannte, Freunde und Kollegen, wechselseitige Grüße und gute Wünsche. In vollem Umfang liegt er nun zum ersten Mal in einer Edition vor. Doch statt eines schmalen Büchleins, das man hinsichtlich eines größtenteils nüchternen und auf den ersten Blick wenig ergiebigen Materials hätte erwarten können, hält man einen gewichtigen, opulent ausgestatteten Band von fast siebenhundert Seiten in der Hand.

Das liegt zum einen an den die Briefe begleitenden höchst aufschlussreichen Kommentaren der Herausgeberin Christine Hopfengart, die gehörig Platz einnehmen, zum andern aber an ihrer methodischen Entscheidung, den Briefwechsel der beiden Künstler um all jenes Material zu erweitern, das damit direkt oder indirekt verbunden ist: so der Briefwechsel der Frauen, also Klees Ehefrau Lily Stumpf und Kandinskys Münchner Lebenspartnerin Gabriele Münter und ab 1921 dann Nina Kandinsky. Diese korrespondierten sowohl untereinander als auch über Kreuz mit den Männern oder auch anstelle dieser. Insbesondere Lily Klee übernahm immer wieder die Korrespondenzpflichten ihres Mannes. Und während der sich in seinen Äußerungen stets bedeckt hielt, sind ihre Schreiben ausführlich und analytisch. Die im Rahmen der Emigration erzwungene Auflösung ihres Haushaltes hat sie als Trennung von angesammeltem Ballast, auch als Erleichterung beschrieben, zugleich aber auf den politischen Begriff gebracht: "Die Entbürgerlichung ist gelungen. Das bleibt ja nur wenig Menschen heutzutage erspart." Und als sie in Bern dann zunächst vergeblich nach möblierten Zimmern Ausschau hielt, wusste sie zur Erklärung, dass "der Mittelstand [...] hier eben noch nicht so ausgepowert wie in Deutschland" ist, weswegen man "bei kultivierteren besseren Leuten auch so schwer etwas" finden könne.

Auch nach dem Tod der Männer - Paul Klee starb 1940, Wassily Kandinsky 1944 - setzten die beiden Frauen ihre Korrespondenz fort. Als eine Unterstimme tritt der Briefwechsel von Felix Klee mit dem Ehepaar Kandinsky hinzu, der als ganz junger Mann am Bauhaus sich den Kollegen seines Vaters zu einem verehrten Mentor erwählt hatte. Den Kontakt mit Kandinskys Witwe führte er bis zu ihrem Tod 1980 fort, als diese und er selbst längst zu professionellen Nachlassverwaltern geworden waren. Zusammengelegt sind so insgesamt 183 Briefe, aus denen sich ein höchst facettenreiches Bild der Geschichte der künstlerischen Avantgarde in Deutschland in zwei ihrer Spitzen ergibt.

Begonnen hat diese Geschichte mit der Nachbarschaft in Schwabing, als Kandinsky und Münter in der Ainmillerstraße 36 und die Klees in der 32 wohnten, zunächst ohne voneinander zu wissen. Als die Bekanntschaft dann im Oktober 1911 zustande gekommen war, fand Klee den Anschluss an Franz Marcs und Kandinskys um den Almanach des Blauen Reiters weit gespanntes Beziehungsnetzwerk. An der zweiten Ausstellung der Redaktion des Blauen Reiters, der Schwarz-Weiß-Ausstellung im Februar 1912, nahm er gleich mit siebzehn Arbeiten teil. Kandinsky, der um dreizehn Jahre Ältere, war zu diesem Zeitpunkt ein geistiger Anführer der internationalen Avantgarde, wovon Klee in jeder Hinsicht profitierte, auch wenn er auf gewisse Geistverkündungen von Anfang an mit ironischen Reflexen reagierte. Gleichwohl hat er Kandinsky ein Leben lang angerechnet, dass er in dieser entscheidenden Phase seiner Selbstfindung als Künstler auf ihn getroffen ist und dadurch aus seiner künstlerischen Isolation herausfand.

Die daraus entstandene Freundschaft ist nach Klees Bekunden vor allem wegen dieses Zusammenhangs mit seiner "productiven Jugend" über so manchen negativen Posten hinweggekommen. Denn das Verhältnis der beiden Künstler sollte nicht frei von Spannungen bleiben, nicht zuletzt deswegen, weil sich die Kräfte verschoben. Als Kandinsky Russland, wohin er 1914 nach Kriegsausbruch zurückgekehrt war, im Dezember 1921 verarmt und künstlerisch isoliert erneut den Rücken kehrte, wendete er sich an das Weimarer Bauhaus, wohin Klee bereits zuvor als Lehrer berufen worden war. Im Sommer 1922 erhielt dann auch Kandinsky von Walter Gropius dort eine Anstellung. Nicht zur Freude aller Kollegen.

Doch Klees und Kandinskys frühere Nachbarschaft konnte sich so in nah beieinandergelegenen Ateliers erneuern. Und sich mit dem Umzug des Bauhauses nach Dessau noch einmal intensivieren. Im neu errichteten Doppelhaus wohnten sie ab 1926 als direkte Nachbarn miteinander und ließen sich im Privaten die Teeplauderstündchen genauso wie gemeinsame Weihnachts- und Silvesterfeiern zur Gewohnheit werden. Im Beruflichen bildeten sie eine Fraktion, die innerhalb der Lehranstalt die Malerei und das freie Kunstschaffen verteidigte und der es 1927 gelang, freie Malklassen durchzusetzen.

Zugleich musste Kandinsky gewahr werden, dass Klee mit seiner Kunst nicht nur auf nationalem Parkett Erfolge feierte, sondern auch auf breite internationale Resonanz stieß. In manchem versuchte Kandinsky sich dranzuhängen, in manchem profitierte nun er von Klees Kontakten. Neid und Eifersüchteleien blieben nicht aus. Man konkurrierte teilweise um dieselben kunsthistorischen Vermittler, um dieselben Sammler und Unterstützer der modernen Kunst. Derselben Sache verpflichtet, galt es doch immer, die Abgrenzung zu balancieren. "Der Wacker" lautete der Spitzname, mit dem Paul und Lily Klee Kandinsky in ihrer internen Kommunikation belegten. Während Klees Kunst sich in schier unerschöpflichen Metamorphosen ständig verwandelte und erneuerte, trat bei Kandinsky eine gewisse Stagnation ein, sind manche seiner Bilder von Klees Vorbild abhängig.

Die Arbeit, die in den Kommentaren und Fußnoten der Herausgeberin steckt, mit denen sie die in den Briefen angesprochenen Sachverhalte und Kontexte erläutert und präzise einordnet, lässt sich kaum ermessen. Das mit dem Abdruck der Briefe dokumentierte kommunikative Netz wird zudem um visuelle Zeugnisse ergänzt, Fotografien der handelnden Personen und Orte, aber auch von Dokumenten, Schriftstücken und Publikationen, die zwischen Klee und Kandinsky ausgetauscht wurden und für ihr Verhältnis sprechend sind. Erst recht gilt dies für jene Gemälde, die die beiden Künstler sich regelmäßig gegenseitig schenkten und die als farbige Reproduktion in dem Band enthalten sind. Die visuellen Dialoge, die diese Freundschaftsgaben eröffnen, sind nicht minder aufschlussreich als die gewechselten Worte, ja recht eigentlich setzen sie die Pointen.

All dieses Material ist grafisch und typographisch auf äußerst ansprechende Weise angeordnet und dargeboten. Mit leichter Hand lässt sich so ein höchst gewichtiges Dossier aufblättern, das sowohl ein Lese- als auch ein Bilderbuch ist. GREGOR WEDEKIND

"Klee - Kandinsky". Briefwechsel, Bildgeschenke, Fotografien. Paul, Lily und Felix Klee im Dialog mit Wassily und Nina Kandinsky sowie Gabriele Münter 1912-1978.

Hrsg. v. Christine Hopfengart. Nimbus Verlag, Wädenswil 2024. 672 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Klee - Kandinsky" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.