Besprechung vom 09.04.2025

Besprechung vom 09.04.2025

Ein Gerät der Askese

Konrad P. Liessmann über den Plattenspieler

Es ist kaum erstaunlich, dass ein Essay über die Abspielgeräte, die seit dem späten neunzehnten Jahrhundert die Musikwiedergabe erneuern, stets auch Autobiographisches erzählt. Auch Konrad Paul Liessmann, emeritierter Philosophieprofessor aus Wien, erzählt die Kulturgeschichte des Plattenspielers mit vielen eigenen Erinnerungen. Am Anfang skizziert er das Bild des Vaters, der die neue Apparatur umständlich in der Küche auf- und auch wieder abbauen muss. Die erste Single in der Sammlung des Sohnes: von den Beatles. Anderes musste er von "begüterteren" Mitschülern ausleihen und rasch hören, wenn die Übungsschallplatte aus dem Englischunterricht zu Ende gespielt war. Doch die universitären Vaterfiguren waren wenig erfreut. Besonders Theodor W.Adorno schimpfte lange gegen das Gerät, das der bürgerlichen Familie das Musizieren austrieb und sie passiv vor der Maschine versammelte.

Theodor W. Adorno ist ein wiederkehrender Kronzeuge, den Liessmann ins freundliche Verhör nimmt. Die früheren, stets technologieskeptischen Schriften werden ihm nicht zum ersten Mal vorgehalten. Da die ersten Schallplatten oft Sprachaufnahmen waren, gerade während der Entwicklung der Geräte, diagnostizierte der Junggelehrte Adorno Narzissmus: Das Herrchen möchte am liebsten sich selbst zuhören, in Anspielung an das Hündchen vor dem Schalltrichter im berühmten Bild von Emil Berliners Firma. Doch diese Theorie rechnete selten mit der Praxis, die da hieß: Die Konsumenten wollten lieber Musik hören als Verlautbarungen und Gedichte, die Musikindustrie konnte erst durch den Plattenspieler überhaupt entstehen.

Die Stimme war auf einem anderen Medium besser aufgehoben, dem Tonband, das sich schneiden und neu zusammensetzen ließ, besonders im Zweiten Weltkrieg, als die Wehrmacht auf bessere Tonbänder zurückgreifen konnte. Hier zitiert Liessmann den in seinen Worten "heute vergessenen" Medientheoretiker Friedrich Kittler, der gerne an den militärischen Ursprung der Technologie erinnerte: "Unterhaltungsindustrie ist in jedem Wortsinn Missbrauch von Heeresgerät." Das ist schon fast ein Gassenhauer der Medientheorie. Allerdings fiel der nicht Kittler ein, wie viele schreiben. Kittler zitiert mit der Phrase vom "Missbrauch von Heeresgerät" die deutsche Heeresleitung im Ersten Weltkrieg, die den Frontsoldaten verbot, zum Zeitvertreib das Radio zu erfinden und damit auch die feindlichen Schützengräben in den Feuerpausen zu unterhalten.

Mit zunehmendem Alter und Verdienst rücken zwei Dinge in den Vordergrund in Liessmanns Plattenspieler-Biographie: die klassische Musik und die teuren Geräte. Beides hängt zusammen. "Benutzen wir einen Plattenspieler", schreibt Liessmann, "sind wir für den guten Ton zumindest zum Teil selbst verantwortlich." Den Rest des Essays schreibt der kundige Liebhaber von Highend-Geräten und Kenner der Einspielungen großer Werke. Die Konzentration eines gut ausgestatteten Mönches sieht der Autor schon im Gerät selbst angelegt: "Die Askese ist dem Plattenspieler eingeschrieben, denn alles Überflüssige kann das Klangbild trüben." Ein wenig wird Liessmann nun selbst zu einer adornitischen Figur, die beklagt, dass die Klangqualität nachfolgender Geräte abnimmt. Kompaktkassetten, Walkman, von digitalen Dateien gar nicht zu reden: Hier merkt man, dass Pop-Musik keine große Rolle mehr spielt in Liessmanns Leben als Hörer. Pop handelte noch nie von hoher Klangtreue für den Einzelnen zu Hause, aber umso mehr vom Verhältnis zu den Vielen und zum Gesetz der Zahl. Pop ist Massenkultur, Hi-Fi nicht.

Doch man kauft Liessmann die Konzentration auf die Sache ab, so sprachlich klar wie er die Kulturgeschichte mit seiner eigenen verbinden kann. Und man verzeiht ihm auch die leichte Nostalgie: "Manchmal sehne ich mich nach den Zeiten, in denen ich mir nach langen Überlegungen jene Aufnahme zulegte, die mich die nächsten Jahre begleiten sollte und deren Hören keine Unterbrechungen und Ablenkungen duldete." Wer sich nicht nach der Intensität der Jugendjahre zurücksehnt, die von den Abspielgeräten hervorgerufen wurden, zerstöre den ersten Tonträger. TOBI MÜLLER

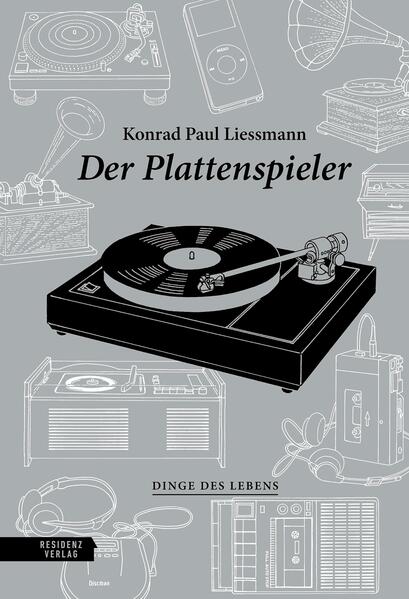

Konrad Paul Liessmann: "Der Plattenspieler".

Illustrationen von Hanna Zeckau. Residenz Verlag, Wien 2025. 64 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.