Zustellung: Mo, 21.07. - Mi, 23.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

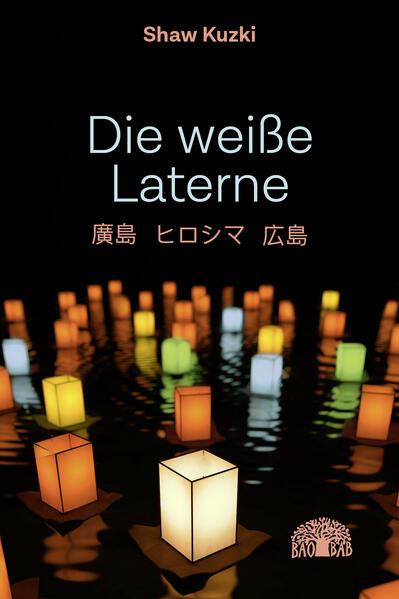

Mit schwimmenden Laternen wird in Hiroshima jedes Jahr der Opfer des Atombombenabwurfs vom 6. August 1945 gedacht. Auf den Papierlaternen schreiben die Angehörigen die Namen der Opfern und lassen die Lichter vom Fluss ins Meer treiben. Nozomi ist als Nachgeborener dieses jährliche Ritual seit früher Kindheit vertraut. Sie ist zwölf Jahre alt, als sie sich zum ersten Mal fragt, was damals eigentlich genau passiert ist - und weshalb ihre Mutter jedes Jahr eine weiße Laterne ohne Beschriftung auf den Weg schickt. Als der Kunstlehrer ihrer Schule kurze Zeit später den Schülerinnen und Schülern vorschlägt, die Erfahrungen von Überlebenden des Atombombenabwurfs zum Thema zum Thema zu machen, kommt ein Gespräch zwischen den Generationen in Gang. Nozomi und ihre Freunde bitten Verwandte und Bekannte, von ihren Erinnerungen an den Tag zu erzählen, an dem das Undenkbare Wirklichkeit wurde. Was sie in diesen Gesprächen erfahren, erschüttert die Jugendlichen, gleichzeitig beginnen sie zu verstehen, wie weitreichend die Folgen des Bombenabwurfs sind, und wie stark auch ihr Leben als Nachgeborene davon geprägt ist. Nozomi und ihre Klassenkameraden vertiefen sich den Sommer über in das Projekt. Dabei erfährt Nozomi auch, was es mit der unbeschrifteten weißen Laterne ihrer Mutter auf sich hatDie japanische Autorin Shaw Kuzki legt mit diesem Buch eine ebenso zeitlose wie tiefgehende Erzählung vor - und ein starkes Plädoyer wider das Vergessen.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

30. April 2025

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

136

Altersempfehlung

ab 12 Jahre

Autor/Autorin

Kuzki Shaw

Übersetzung

Sabine Mangold

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

japanisch

Produktart

gebunden

Abbildungen

0 Abb.

Gewicht

254 g

Größe (L/B/H)

202/130/14 mm

ISBN

9783907277294

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 23.06.2025

Besprechung vom 23.06.2025

Wenn es Buddhas gäbe

Die verschwanden, die geblieben sind: Shaw Kuzki erzählt Kindern von der Katastrophe Hiroshimas

"Der 6. August 1945 ist ein vergangener Tag, der nie vorüber sein wird." So lautet ein Schlüsselsatz in Shaw Kuzkis 2013 in Japan erschienenem Roman "Die weiße Laterne". Nie vorüber waren das verzweifelte Warten und Suchen der ersten Generation der Überlebenden, auf und nach Lebenszeichen derer, die im Inferno "verschwanden" oder von denen nicht mehr als Überreste verblieben waren, die sich nicht zuordnen ließen. Nie vorbei waren physische und psychische Folgen und die Diskriminierung auch der Nachfahren der Überlebenden, immer blieben Wunden in der äußerlich wiederaufgebauten Stadt.

An jenem Tag, als allein Zufall oder Schicksal darüber entschied, wer sich im Epizentrum der Explosion aufhielt, wo die Temperatur 4000 Grad betrug, wurden 70.000 Menschen auf einen Schlag vernichtet, wobei die Todeszahl in den Monaten danach weiter anstieg, schließlich auf 140.000. Kuzkis Roman setzt 25 Jahre später an, 1970, mit der jährlichen Zeremonie, bei der Papierlaternen in Gedenken und als Seelengeleit der Angehörigen, mit deren Namen beschriftet, in den Fluss gesetzt und als Lichterflut dem offenen Meer zugetrieben werden.

Die Helden sind Mittelschüler und gehören wie die 1957 selbst in Hiroshima geborene Autorin zur "Hibaku Nisei", der zweiten Generation der Atombombenopfer. Im Rahmen eines Projekts der Kunst-AG ihrer Schule, "Hiroshima, damals und heute", nähern sie sich in Interaktionen und Briefen mit den Verwandten, Nachbarn und Lehrern dem gigantischen, für ein Kinderbuch denkbar schweren Thema an. Individuelle Überlebenserzählungen als Mikrogeschichte Hiroshimas werfen Blicke hinter die Fassaden. So geht die Heldin Nozomi - der Name steht für "Hoffnung" - der Bedeutung einer ominösen unbeschrifteten weißen Laterne nach, die ihre Mutter zu Wasser ließ.

Kuzkis Buch überzeugt in den indirekten Evokationen des Grauens und der Leerstellen verlorener Seelen. So malt der Kunstlehrer im Gedenken an seine im Inferno verlorene Geliebte, von der nur ihr aufgefundener Kamm bestattet werden konnte, mit Vorliebe das Motiv eines Schultors, ohne menschliche Figuren.

Subtil schildert Kuzki die innerlichen Tode der rein körperlich Überlebenden: Da wären die ewige Angst vor dem unsichtbar lauernden Feind, der Strahlenkrankheit, und - weitaus quälender - ihre Schuldgefühle wegen unbedachter letzter Worte oder versäumter Liebesbeweise den so abrupt Verstorbenen gegenüber.

Etwas zaghaft vermittelt die Autorin nicht nur Japans Opferrolle, sondern rückt auch dessen fatalen Ultranationalismus in den Blick. Ihr bedrückendes Buch zeigt Auswege aus dem Teufelskreis von Gewalt, Kriegsverherrlichung und Waffenvernarrtheit, setzt subversive Kreativität gegen die jedes Denken ausschaltende Kriegsmaschinerie.

Shaw Kuzki, die das Werk unter dem Eindruck der Katastrophe von Fukushima und der vermeintlich friedlichen Nutzung der Atomtechnik schrieb, entwirft eine allgemeine Kritik an den Auswüchsen menschlichen Machbarkeitswahns. Den Roman umspielt ein Hauch Gotteszweifel und Buddha-Misstrauen: "Wenn es wirklich Götter oder Buddhas gäbe, wäre so etwas Schreckliches nie geschehen". Er gerät zum Aufruf der Empathie, geronnen in das Bild des leidüberspannenden Himmelszelts, unter dem Mütter aller Völker und Couleur um ihre gefallenen Söhne trauern.

Das Buch enthält kleine Reverenzen an die Tradition der Hiroshima-Literatur und künstlerischer Auseinandersetzung mit dem Atombombenwurf. Eine engelsgleiche Gestalt auf einer Hiroshima-Brücke im Bild eines Mittelschülers erinnert an den metaphorischen "Mann auf der Brücke" von Günther Anders, und das Motiv verzweifelter Resilienz lässt an Keiji Nakazawas Manga "Barfuß durch Hiroshima" denken.

Das dezent didaktische, von Schmerz, Leid und Heilungszuversicht erfüllte Buch endet mit dem Appell, jenen Tag vor bald 80 Jahren und die Dämonie der Waffengewalt ewig zu erinnern. Und an unsere Verpflichtung, "nie wieder eine solche Torheit zuzulassen". STEFFEN GNAM

Shaw Kuzki: "Die weiße Laterne". Roman.

Aus dem Japanischen von Sabine Mangold. Baobab Books, Basel 2025. 136 S., geb., 22,- Euro. Ab 12 J.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die weiße Laterne" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.