Zustellung: Mo, 07.07. - Mi, 09.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

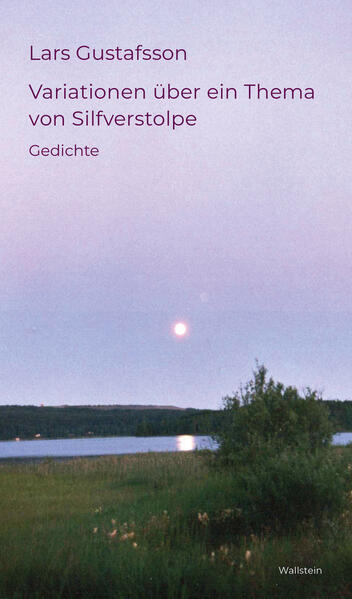

Verse, die zwischen lebensgeschichtlicher Traulichkeit und philosophischer Weite schwingen, zwischen den Seen und Sommerwiesen der Kindheit und surrealen Traumlandschaften. Der schwedische Autor Lars Gustafsson variiert in diesem Gedichtband ein Thema des Poeten Gunnar Mascoll Silfverstolpe (1893-1942). Es sind die Kindheitssommer seines Landsmanns und Dichterkollegen in der alten Provinz Västmanland, nördlich des Mälarsees, in der Silfverstolpe und eine Generation später auch Gustafsson aufgewachsen waren - Sommer, die eine endlose Ferienzeit bedeuteten und keine Dunkelheit kannten. Von den Kindheitserinnerungen handeln diese Gedichte, vom Tönen und Klingen der Welt und von der Zeit. »Ja. Zeit vergeht. Und zwar lautlos. / Sie braucht die Uhren nicht. / Doch Uhren brauchen die Zeit. «Gustafsson beschwört die »Bruderschaft der Stunde« und findet sinnliche, bewegende Bilder auch für die komplexen Gedanken, denen er in diesen Gedichten nachgeht. Nein, nicht Stunden. Auch nicht Tage. Nein, nicht Stunden. Tage. Jahre. Nein, nichts von alledem. Erschrecken über das, was bleibt.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

19. Februar 2025

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

78

Autor/Autorin

Lars Gustafsson

Übersetzung

Kristina Maidt-Zinke, Stephan Opitz

Nachwort

Heinrich Detering

Weitere Beteiligte

Heinrich Detering

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

schwedisch

Produktart

gebunden

Gewicht

172 g

Größe (L/B/H)

196/127/15 mm

ISBN

9783835358171

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»(Ein) sehr feine(r) Reigen. ( ) Es gelingt Lars Gustafsson ( ) Wehmut in prägnant schlichten Bildern ( ) zu poetisieren. «

(Jan Drees, DLF Büchermarkt, 25. 03. 2025)

»(Gustafsson schreibt) in einer klaren poetischen Sprache, die sich nicht scheut, die abstrakten Dimensionen der Zeit wie Datum oder Uhrzeit auszuklammern ( ) Zum Glück gibt es Lyriker wie Lars Gustafsson, die in ihrem Werken weiterleben ( ).

(Alexandru Bulucz, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27. 05. 2025)

(Jan Drees, DLF Büchermarkt, 25. 03. 2025)

»(Gustafsson schreibt) in einer klaren poetischen Sprache, die sich nicht scheut, die abstrakten Dimensionen der Zeit wie Datum oder Uhrzeit auszuklammern ( ) Zum Glück gibt es Lyriker wie Lars Gustafsson, die in ihrem Werken weiterleben ( ).

(Alexandru Bulucz, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27. 05. 2025)

Besprechung vom 27.05.2025

Besprechung vom 27.05.2025

Dichter machen die Landschaft zu etwas Vertrautem

Wo die Seen wirken wie große Augen: Ein bislang nicht auf Deutsch erschienener Gedichtband von Lars Gustafsson als Denkmal seiner Herkunftsgeographie

Als Lars Gustafsson 2016 knapp achtzigjährig starb und der Nachwelt ein über die Grenzen seiner schwedischen Heimat hinauswirkendes literarisches und philosophisches Werk hinterließ, würdigte ihn die schwedische Presse als einen "Gandalf aus Västmanland". Zu den unzähligen Geistesgrößen, denen er in seinem Leben begegnet war, zählte nämlich auch der englische Kollege J. R. R. Tolkien, den er noch interviewen konnte und von dem er sich in seinem postum erschienenen Science-Fiction-Roman "Dr. Weiss' letzter Auftrag" literarisch beeinflusst gezeigt hat. Ein Gandalf war Gustafsson deshalb, weil er wie der Zauberer in Tolkiens fiktiver Welt Mittelerde jene Güte besaß, die ihn, auch in der Funktion als Professor, zu einem beliebten Berater und Beschützer des literarischen und philosophischen Nachwuchses werden ließ. Und Västmanland, wo er geboren wurde - die historische Provinz in Mittelschweden ist bekannt für ihre Wald- und Seenlandschaft in einer ruhigen und meditativen Atmosphäre -, war in seiner Mischung aus Natur, Geschichte und wirtschaftlicher Nutzung der Ursprung ebendieser Güte.

Mit dem Gedichtband "Variationen über ein Thema von Silfverstolpe" von 1996 hat Gustafsson seiner Herkunftsgeographie ein literarisches Denkmal gesetzt. Västmanland ist hier der Spiegel der Innenwelt eines lyrischen Subjekts, das wehmütig, aber nicht unversöhnlich auf seine Vergangenheit zurückschaut und die "große Einsamkeit von Västmanland / mit Seen wie große Traueraugen" besingt. Die neunundzwanzig Gedichte handeln von der Vergänglichkeit des Lebens und der Unvermeidlichkeit des Todes, erzeugen aber auch Kontinuitäten: Da wäre zum einen die Fortschreibung der schwedischen Lyriktradition um den Västmanländer Gunnar Mascoll Silfverstolpe (1893 bis 1942), den Gustafsson zitiert, um sich dessen Thema der Zeit anzueignen. Zum anderen das musikalische Variationenwerk in seinem Verhältnis von Kontrast und Wiederholung, womit Gustafsson seiner Bach-Leidenschaft neuen Ausdruck verschafft - sein Band "Die Stille der Welt vor Bach" war schon 1982 erschienen.

Das Ergebnis ist eine kleine Philosophie der Zeit in einer klaren poetischen Sprache, die sich nicht scheut, die abstrakten Dimensionen der Zeit wie Datum oder Uhrzeit auszuklammern. Die Zeit brauche die Uhr gar nicht, werde sie doch zum Raum: "Wie seltsam, dann, zu glauben,/ dass sich Zeit in Stunden teilen lässt." Gustafsson interessiert sich vor allem für die Augenzeugenschaft der Zeit und die Intensität der Zeitwahrnehmung in besonderen Augenblicken und an unvergesslichen Bildern: "Stunden, was wart Ihr? Augenzeugen?" Die Frage wird schon im zweiten Text gestellt und in den folgenden leicht abgewandelt. Am sinnlichsten eingefangen ist die Zeit im Bild von den aufgenadelten Libellen: "Nein, nicht Stunden. / Vielleicht eher Libellen als Stunden. / Vielleicht eher Kröten als Steine. / Vielleicht eher Steine als Jahre. / Vielleicht eher Geologie als Steine. // Und die Kinder fangen Libellen / eine nach der anderen da draußen auf der Wiese/ und setzen sie auf Nadeln."

Hauptstück dieser Philosophie ist ein Gedicht über das Molyneux-Problem, das nach dem irischen Naturphilosophen und Optikers William Molyneux (1656 bis 1698) benannt wurde und den Erkenntnisgewinn und die Begriffsbildung in der Blindheit verankert. Protagonistin ist dessen blind geborene Gattin, die eines Tages plötzlich sehen kann und sich ab und an die Blindheit zurückwünscht: Sie kennt "so manchen Augenblick, / in dem sie ihre süßen Augenlider / viel lieber schließen würde. / Und die Welt wieder so sehen,/ wie sie einmal war." Womit Gustafsson in seiner Apologie der Unschuld wieder beim Kind landet, das auf einer metaphysischen Ebene seinem Wesen nach blind ist: "Abstände kommen durch das Auge in die Welt, / und mit ihnen verschwindet / die Unschuld des sehr kleinen Kindes."

Hinzu kommt, dass der Tod in Gustafssons Gedichten eine unausweichliche Präsenz ist. Bisweilen zeigt er sich als schleichender unmerklicher Prozess, wenn Menschen einfach nicht mehr voneinander hören. Und immer sind die verschwundenen Freunde "auch unser eigener Tod". Die Dichtung ist am Ende wieder die verlässlichste Zuflucht. Sie erinnert das unwiederbringlich Verlorene, die Zeit wie den Menschen, und verwandelt es zu einer Gedächtnislandschaft. Heimat, das ist für das lyrische Subjekt nicht Västmanland: "ich sah sie einstmals als Kind, / ich lag auf einem Sofa (Bauchschmerzen), / und ich sah die Laubschatten sich an der/ Wand bewegen, und einen Augenblick lang war sie da, / weitläufig war sie, ungeheuer weitläufig".

Zum Glück gibt es Lyriker wie Lars Gustafsson, die in ihrem Werk weiterleben: "Es sind die Dichter, die die Landschaft / zu etwas Vertrautem machen. Eine Landschaft / ohne Dichter bleibt fremd." ALEXANDRU BULUCZ

Lars Gustafsson:

"Variationen über ein Thema von Silfverstolpe". Gedichte.

Aus dem Schwedischen von Kristina Maidt-Zinke und Stephan Opitz. Nachwort von Heinrich Detering, Wallstein Verlag, Göttingen 2025. 80 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Variationen über ein Thema von Silfverstolpe" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.