Zustellung: Di, 20.05. - Do, 22.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Eine warmherzige Geschichte über Krankheit und Verletzlichkeit, über Aufgebenwollen und Neubeginn, Emanzipation und Selbstermächtigung.

Alles fängt mit einer bleiernen Müdigkeit an. Doch Lilli hat keine Zeit, müde zu sein. Seit sie denken kann, muss sie sich mehr anstrengen als andere. Zu Hause, weil sie und ihre Mutter zu zweit zurechtkommen müssen. In Freundschaften, weil sie nie so richtig dazugehört. In der Schule, weil sie immer die Zahlen verdreht. Jetzt, wo Lilli kurz vor der Matura steht, kann sie ihre Müdigkeit nur ignorieren. Bis zum Zusammenbruch. Lillis Herz, stellt sich heraus, schlägt nicht schnell genug, sie benötigt einen Herzschrittmacher. Bislang hatten Lillis Probleme alle mit dem Leben zu tun. Plötzlich muss sie ums Überleben kämpfen . . . Als reichte das nicht, trennt sich kurz vor der Operation ihr Freund von ihr. Und ein gebrochenes Herz kann auch ein Herzschrittmacher nicht heilen.

Ein ergreifender Debütroman voller Humor über eine junge Frau, die, während sie gerade erst ins Leben findet, dem Tod ins Auge blicken muss. Und die sich härter und früher als die meisten Menschen mit der Frage konfrontiert sieht, was am Ende wirklich zählt.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

22. August 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

268

Autor/Autorin

Lilli Polansky

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

408 g

Größe (L/B/H)

203/129/29 mm

Sonstiges

Gebunden mit Schutzumschlag

ISBN

9783895611599

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»[Lilli Polanskys] Geschichte ist eine vom U berleben. Sie ist wu tend und traurig. Und trotz all der Schwere an manchen Stellen dieses Romans lustig auch wenn einem das Lachen manchmal im Hals stecken bleibt. « Leonie Bellina / Münchner Merkur

»[ ] Lilli Polansky hat [ ] beim Schreiben alles richtig gemacht. [ ] Beeindruckend, wie sehr sie sich dabei dem Kern ihrer Persönlichkeit nähert, ohne auf dieser Suche zu Worthülsen oder Klischees zu greifen [. . .]« APA

»Es ist eine junge Literatur, die lebensklug, schön, humorvoll, beängstigend und ergreifend ist. Der Roman erinnert an die Werke von Caroline Wahl, nicht nur durch das Spiel mit Zahlen, sondern durch die Lebenssuche und die enorme Kraft. « Hauke Harder / Leseschatz

»Lilli Polansky hat nicht nur ihre Krankengeschichte aufgeschrieben, sondern auch das Werden einer Schriftstellerin. [ ] Hier hat man ein wunderbares Buch, zu dem man nur gratulieren kann. « Linda Stift / Spectrum

»Lilli Polansky beschreibt in Gratulieren müsst ihr mir nicht ihren siegreichen Kampf gegen körperliches und seelisches Leid. « Konrad Holzner / Buchkultur

»Lilli Polansky ist mit Gratulieren müsst ihr mir nicht ein eindringliches Debüt gelungen [ ] mit immer wieder glitzernden Sätzen und voller Nacherlebbarkeit - sowie einer auch mitschwingenden Kritik am Gesundheitswesen. « Martina Bauer / Radio fm4

»Die literarische Qualität dieses ersten Romans der jungen Autorin liegt darin, die Zustände des ständig drohenden Kontrollverlusts über den eigenen Leib, der für sie zum Fremdkörper im Wortsinn geworden ist, zu thematisieren. Es ist zugleich die Geschichte einer Rekuperation, der Mobilisierung von Energie am Rand des Aufgebens mit äußerster Anstrengung, die Geschichte der Heilung eines fragilen Ichs. « Rose-Maria Gropp / Frankfurter Allgemeine Zeitung

»[ ] Lilli Polansky schafft mit ihrem autobiografisch anmutenden Debüt einen fesselnden Pageturner. « Magdalena Holczik / Weiberdiwan

»Polansky [ ] beschreibt klar, ohne Larmoyanz oder Selbstmitleid ihre inneren und äußeren Zustände, sie jongliert locker mit mehreren Ebenen. Man fiebert mit der gebeutelten jungen Frau mit. « Die Presse

»Mit dem Gefühl des Fremdseins im eigenen Körper ist Polanskys Debüt durchaus anschlussfähig an eine gefragte Strömung der Gegenwartsliteratur. Reizvoll ist, dass die Autorin nicht, wie viele der thematisch vergleichbaren Bücher über Krankheit und Tod, [ ] ältere Protagonistinnen in den Blick nimmt, sondern die Leidensgeschichte einer noch sehr jungen Frau. « Antje Allroggen / Deutschlandfunk

»Polansky gelingt ein Einblick in das Leben einer jungen Frau mit tiefen Reflexionen, sprachlich gekonnt. [ ] Breit empfohlen. « Rolf Pitsch / Buchprofile/medienprofile

»Das ist Literatur, die beru hrt, auf das Gefu hl abzielt [ ] eine Geschichte vom Sich-nicht-unterkriegen-Lassen. « Anton Thuswaldner / Salzburger Nachrichten

»Das eine ist die Autobiographie und das andere ist das Können, [das] Talent, das Ganze zu verschriftlichen. « Ani Gülgün-Mayr / ORF Kultur Heute

Besprechung vom 23.11.2024

Besprechung vom 23.11.2024

Wer will schon ein rohes Ei sein?

Reparaturversuche am Herzen: Lilli Polansky schildert in ihrem ersten Roman eindrucksvoll die Krankengeschichte einer jungen Frau

Angesichts der Fülle autofiktionaler Literatur sind vorangestellte Disclaimer inzwischen üblich, um vor dem Vorwurf eventueller Verletzung von Persönlichkeitsrechten gefeit zu sein ("Die Personen der Handlung sind frei erfunden . . ."). Hier aber steht nun: "Diese Geschichte ist komplett frei erfunden. Bis auf all die Teile, die wahr sind." Was aber ist diese Wahrheit?

Gemeint ist die erfahrene Wirklichkeit der Protagonistin, die den Namen Lilli trägt, also denselben Vornamen wie die Verfasserin Lilli Polansky. Dass einige Personen in "Gratulieren müsst ihr mir nicht" wenig schmeichelhaft dargestellt sind, bestimmt unter veränderten Namen, ist auch wahr. Denn ihre beinah unglaubliche Krankheitsgeschichte hat die fiktive - wie die reale - Lilli nicht nur durchgestanden, sie hat ihr zugleich die Kraft gegeben für eine fesselnde Sprache in ihrem Romanerstling. Polanskys Schilderungen gehen buchstäblich ans Herz - und mitunter an die Schmerzgrenze, die sie selbst und andere wie auch die Leserinnen und Leser nicht schont, mit Witz bis hin zum Sarkasmus, hautnah beieinanderliegend.

Die Protagonistin ist eine junge Frau von zwanzig Jahren, der Schlimmeres widerfährt, als sich gemeinhin vorstellen ließe. Gleich am Beginn ihres aus Zukunftserwägungen gewählten Jurastudiums, lieber hätte sie ihrer Neigung entsprechend Literatur studiert, überfallen sie Schwindelanfälle. Lilli wird in eine Röhre geschoben, beim ersten MRT ihres Lebens wird ein gutartiger Hirntumor diagnostiziert, was immer der Euphemismus "gutartig" für die Zukunft bedeuten kann.

Wegen des Hirntumors folgt eine kardiologische Untersuchung. Die Diagnose lautet auf lebensbedrohliche Herzschwäche, ihr Herz schlägt einfach zu langsam. Lilli muss ein Herzschrittmacher implantiert werden. Ihre Mutter verfällt "in einen Schockzustand", ihre Freunde können es nicht fassen, ihr Freund sagt ihr immer wieder, "wie leid es ihm tue und dass ich wirklich eine ganz Arme sei". Jede Faser in Lilli wehrt sich: "Ich wollte keine ganz Arme sein und auch kein rohes Ei. Ich wollte ignorieren, dass mit meinem Körper etwas nicht stimmte. Aber wenn du zwanzig Jahre alt bist und innerhalb von zwei Monaten erfährst, dass du einen Gehirntumor hast und einen Herzschrittmacher brauchst, dann beginnst du, an deinem Körper zu zweifeln." Ihr Freund, mit dem sie seit drei Jahren zusammen war, trennt sich noch vor der Herzschrittmacher-OP aus purer Feigheit per SMS von ihr. Dieser Lilli widerfährt Herzschmerz im Doppelpack.

Damit nicht genug. Schon zuvor im Kindergarten und in der Volksschule war sie wegen ihrer körperlichen Schwäche eine Außenseiterin im Sportunterricht, mit sieben Jahren wurde ihr zudem Dyskalkulie diagnostiziert, der Kampf gegen die Rechenschwäche verfolgt sie bis ins Gymnasium. Dennoch findet sie Freundinnen, weiß die unkonventionelle und mutige Mutter an ihrer Seite. All das hilft erst mal nicht, als drei Monate nach ihrer Herzschrittmacheroperation eines Nachts literweise frisches Blut aus ihrem Körper strömt, sich ein See von roter Farbe unter ihr bildet. Wieder muss sie ins Spital, schuld daran ist eine in allerletzter Not von den behandelnden Ärzten identifizierte, aufgeplatzte Darmausstülpung, die erst in einer dramatischen Operation geschlossen werden kann.

Woher die Kraft nehmen, all diese Schrecken innerhalb nur eines Jahrs in ihrem jungen Leben zu bewältigen? Schon als kleines Mädchen hat Lilli gern geschrieben, für sich Geschichten erfunden und in Heften notiert. Darin will auch die Autorin Lilli Polansky die Grundlage ihres Buchs erkennen. Ihr Schreiben, zunächst ein Aufschreiben für sich selbst, hat therapeutische Funktion, und es war auch eine Therapeutin, die ihr dazu riet. Polansky nutzt diese Chance. Sie will - und das macht dieses Buch mehr als bloß bemerkenswert - Herrin bleiben über ihren gequälten Leib. Sie beansprucht ihren Leidensweg für sich, es ist eine todesmutig kraftvolle Selbstbehauptung. Als wegen ihrer unerträglichen Kopfschmerzen, nach Hirntumor und Herzschrittmacher, zunächst eine Hirnhautentzündung erwogen wird, und noch vor ihrem beinah unstillbaren Ausbluten begehrt sie auf gegen das Mitleid, das ihrer "armen Familie" gilt bei der stationären Aufnahme. Ihr Zorn bricht sich Bahn (in Parenthese im Buch, also nicht ausgesprochen in ihrer hilflosen Lage):

"Ich stehe unter Schock. Es ist schließlich mein Körper, der wie ein altes Haus zu zerfallen scheint. Aber schön, dass Sie sich um meine Familie sorgen, das ist auch das Wichtigste, wenn jemand mit Verdacht auf Hirnhautentzündung im Spital eingeliefert wird! Am besten schreiben Sie gleich noch eine Es-tut-mir-leid-dass-ihr-Kind-im-Körper-einer Achtzigjährigen-schwer-kranken-Frau-gefangen-ist-Karte und kümmern sich nicht länger um mich, mein Kopf fühlt sich zwar so an, als würde er jede Sekunde explodieren, aber keine Sorge, die übrig gebliebenen Fragmente meines Gehirns können Sie der Karte sicher als Andenken beifügen, damit meine arme Familie noch etwas länger etwas von mir hat."

Lilli Polansky, 2001 geboren in Wien, wo sie bis heute lebt, hat zweifellos das Glück, das wird im Buch klar, in fürsorglichen, sie fördernden Verhältnissen aufgewachsen zu sein. Außerdem ist sie belesen. Und wer würde bei der Lektüre ihres Romans nicht an Sigmund Freuds berühmten Satz "Wenn jemand spricht, wird es hell" denken, mit dem Freud ein Kind die Furcht in der Dunkelheit überwinden lässt. Übertragen auf Polansky heißt das: Wenn diese Lilli zur Sprache, mithin zum Schreiben findet, kann sie sich Orientierung verschaffen im finsteren Raum ihrer physischen und psychischen Qualen, in den sie sich gesperrt sieht. Der angriffslustige Titel "Gratulieren müsst ihr mir nicht" steht für diese überlebensrettende Selbstermächtigung.

Dafür muss der eine oder andere über die scharfe Klinge ihrer Wortgewandtheit springen, vom Lehr- und Therapiepersonal etwa oder auch der - kaltherzig - treulose Freund. Und es griffe zu kurz, leichthin von den Problemen einer Adoleszenten mit ihrem Körper zu sprechen. Die literarische Qualität dieses ersten Romans der jungen Autorin liegt darin, die Zustände des ständig drohenden Kontrollverlusts über den eigenen Leib, der für sie zum Fremdkörper im Wortsinn geworden ist, zu thematisieren. Es ist zugleich die Geschichte einer Rekuperation, der Mobilisierung von Energie am Rand des Aufgebens mit äußerster Anstrengung, die Geschichte der Heilung eines fragilen Ichs.

Einmal heißt es, nach der Darm-OP mit ihren unmittelbaren Folgen der Deformation ihres grazilen Körpers durch die notwendigen Medikamente: "Ich halte die Luft an, bis es nicht mehr geht, und während ich zitternd ausatme, bete ich, dass nichts passiert, ich flehe einen Gott an, an den ich eigentlich nicht glaube, dass er alles in seiner Macht Stehende tun soll, damit mein Körper nicht zerbricht." Es waren die Ärzte im Wiener Allgemeinen Krankenhaus, die diesen Krisenjob gemacht haben, ihnen gilt auch Polanskys Dank am Ende des Buchs. Sodass sie knapp hundert Seiten später die inzwischen verheilende Wunde regelrecht feiern kann: "Die Narbe unterhalb meines Bauches, die vor sechs Monaten ein offenes Loch war, aus dem man ein drei Meter langes Organ herausgeholt und wieder hineingegeben hat, ist ein dünner, kaum sichtbarer Strich geworden. Die Narbe unterhalb meines Bauches hat verhindert, dass ich verblute. Die Narbe unterhalb meines Bauches hat dem Tod frech ins Gesicht gespuckt." (267)

Diese Erzählung kann nicht ohne Wiederholungen, nicht ganz ohne den Einsatz naheliegender Formulierungen und Metaphern geschehen, wie ja auch Lillis Krankheiten gleichsam in Schleifen ablaufen. Am wenigsten überzeugen die Passagen im Buch, in denen die Protagonistin mit dem Verlassenwerden von ihrem gern als ein "du" adressierten Freund hadert, als etwas schwache Blaupausen für ihr krankes Herzen. Dagegen glänzt Polanskys Erfindungsreichtum, wo sie mit ihrer Umwelt, mit garstigen Lehrern oder gefühlsarmem Betreuungspersonal scharfzüngig abrechnet. Da kann sie auf ihre schon früh entwickelte Beobachtungsgabe und Phantasie zurückgreifen, um ihr Gift zu verspritzen - als Kehrseite ihrer Verzweiflung in den starken Sprachbildern. Inzwischen folgt Lilli Polansky der Fährte ihrer Begabung, sie studiert Germanistik, gegen alle Flaggen zukunftsorientierter Opportunität. Und sie denkt an einen zweiten Roman, mit "ein bisschen weniger Krankenhaus und ein bisschen weniger Arztbesuchen", wie sie in einem Interview gesagt hat. ROSE-MARIA GROPP

Lilli Polansky: "Gratulieren müsst ihr mir nicht". Roman.

Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2024. 268 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 29.11.2024

Gratulieren müsst ihr mir nicht - Lilli PolanskyDies ist der autofiktionale Krankheitsbericht der Autorin Lilli Polansky. Sie erzählt ihre Geschichte sehr plastisch und fesselnd. Es ist berührend und interessant. Dennoch ist es nicht mehr und nicht weniger als ihre Lebens-/Krankengeschichte. Ein Roman ist das sicherlich nicht.Mit zwanzig Jahren ereilen Lilli gleich mehrere gesundheitliche Schicksalsschläge. Zuerst wird ein gutartiger Gehirntumor festgestellt; kurz darauf wird ihr in einer größeren OP ein Herzschrittmacher eingesetzt; dann benötigt sie auch noch eine große Darm-Operation. Sehr nachvollziehbar schildert sie ihre Gefühle und das verlorene Vertrauen in ihren eigentlich noch sehr jungen Körper, der sie da plötzlich im Stich lässt. Kein Wunder, dass schließlich noch psychische Probleme dazukommen - all die traumatischen Erlebnisse wollen erst noch verarbeitet werden.Frau Polansky hat einen sympathischen Schreibstil, dem man gerne folgt. Es geht zum großen Teil um körperliche Beschwerden, Krankenzimmergeschichten und Arztbesuche. Nicht zuletzt geht es auch um die psychischen Begleiterscheinungen dieser schweren, lebensbedrohlichen Erkrankungen. Sicherlich hatte auch das Niederschreiben all dieser Dinge für die Autorin einen therapeutischen Hintergrund. Manche Fakten und Gefühle tauchen auch wiederholt auf. Generell ist es keine strikt chronologische Erzählweise.Nicht ganz nachvollziehen konnte ich, warum so viele Geschichten aus Lillis Kindheit und Jugend eingeschoben wurden. Aufgrund ihrer Dyskalkulie war sie immer eine unsichere Schülerin, die sich auch mit Freundschaften nicht leicht tat. Ja, das geht vielen so. Teilweise recht banale Geschichten, die für mich mit der Krankengeschichte nichts zu tun hatten.Eine interessante Krankengeschichte, deren Bericht wohl eher für die Autorin einen therapeutischen Wert hat, aber kein Roman.3 Sterne

am 18.11.2024

Sehe bewegende Krankheitsgeschichte, aber ....

"Das Gute daran, mit 20 einen Herzschrittmacher eingesetzt zu bekommen: Der Herzschrittmacher lässt das Herz auf der passenden Frequenz schlagen und verhindert, dass man einen Herzstillstand erleidet.

Das Schlechte daran, mit 20 einen Herzschrittmacher eingesetzt zu bekommen: Der Herzschrittmacher lässt das Herz zwar auf der passenden Frequenz schlagen und verhindert, dass man einen Herzstillstand erleidet, aber ein gebrochenes Herz kann er leider nicht heilen."

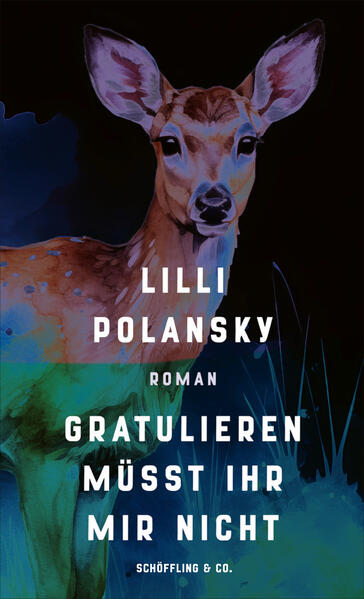

Der Debütroman "Gratulieren müsst ihr mir " von Lilli Polansky hatte mich vom Titel und Cover her spontan angesprochen. Das Buch ist vermutlich autofiktional, wie man anhand des Nachwort annehmen kann. Erzählt wird die Geschichte der 20-Jährigen Lilli, die einen Herzschrittmacher bekommt. Außerdem hatte sie einen Gehirntumor, eine schwere Farm-OP und Depressionen. Es ist hier unfassbar, was diese junge Frau in ihrem kurzen Leben gesundheitlich und psychisch schon mitmachen musste.

Sicherlich hat es auch therapeutische Gründe, diese sehr persönliche Lebens- und Krankheitsgeschichte als Roman niederzuschreiben. Ich würdige das und bewundere ihren Lebensmut und wünsche ihr von Herzen alles Gute!

Dennoch hat das Buch mich als Roman leider nicht angesprochen. Besonders die (für mein Empfinden) zu ausführlichung Beschreibungen ihrer mit Patient*innen im Krankenhaus und den Arztpraxen empfand ich als unpassend und zu viel des Guten.

Auch den emotionalen Sprung vom letzten Kapitel in den Epilog hinein konnte ich nicht ganz nachvollziehen, hier fehlen mir weiter beschriebene Entwicklungsschritte zu diesen doch sehr plötzlich ganz anderen Gedanken. Mich konnte das Buch insgesamt leider nicht überzeugen.