Zustellung: Sa, 24.05. - Di, 27.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

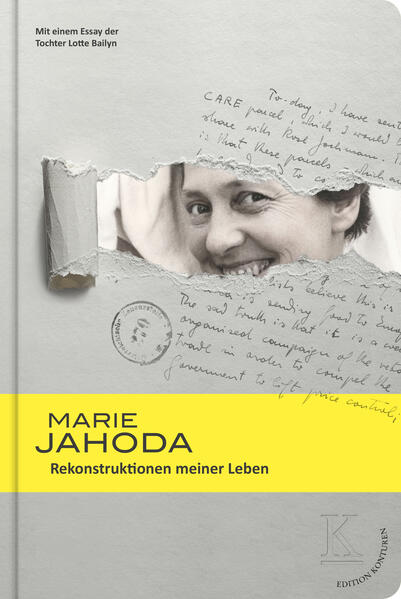

In ihren autobiografischen Reflexionen erzählt Marie Jahoda über ihre Herkunft aus einem assimilierten jüdischen Elternhaus, über Leben und Überleben als Widerstandskämpferin gegen die autoritär-faschistischen Regierungen in Europa sowie über ihre Laufbahn als Sozialpsychologin in den USA und in England. Der Text beeindruckt sowohl durch literarische Qualität als auch durch selbstkritische Distanz zum Genre. Vor allem macht er deutlich, wie sehr diese Frau in ihrem Denken und Handeln die historischen Grenzen für einen weiblichen Lebensverlauf überschritten hat.

Briefe aus den Jahren 1939 bis 1948 und ein Essay ihrer Tochter Lotte Bailyn vertiefen die Perspektive. Alle Dokumente sind historisch kontextualisiert und kommentiert.

Briefe aus den Jahren 1939 bis 1948 und ein Essay ihrer Tochter Lotte Bailyn vertiefen die Perspektive. Alle Dokumente sind historisch kontextualisiert und kommentiert.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

28. März 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

264

Reihe

Edition Konturen

Autor/Autorin

Marie Jahoda, Johann Bacher, Waltraud Kannonier-Finster, Meinrad Ziegler

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Gewicht

763 g

Größe (L/B/H)

245/166/27 mm

ISBN

9783902968951

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 15.11.2024

Besprechung vom 15.11.2024

Mit dem Erbe des Roten Wiens

Die Lebenserinnerungen der Pionierin empirischer Sozialforschung Marie Jahoda

Marie Jahoda (1907 bis 2001) gilt als Pionierin der empirischen Sozialforschung und Sozialpsychologie. Bereits in der längst als Klassiker geltenden Studie "Die Arbeitslosen von Marienthal" (1933), erarbeitet von einem fünfzehnköpfigen Forschungsteam, trat sie mit 25 Jahren als Hauptautorin in Erscheinung und spielte viele ihrer Stärken aus: methodische Vielfalt, stilistische Brillanz, die Schaffung einprägsamer Begriffe. So diagnostizierte sie eine "müde Gesellschaft" im von Arbeitslosigkeit dominierten Industrieort, die Freizeit der Arbeitslosen als "tragisches Geschenk", die Arbeitslosigkeit als ein Leben, in dem Pünktlichkeit "jeden Sinn verloren" habe, "weil nichts auf der Welt mehr unbedingt geschehen muss". Arbeit und Arbeitslosigkeit blieben für sie zentrale Themen in den folgenden Jahren und Jahrzehnten in England und den USA.

Nun ist ein Band erschienen, dessen Kernstück Jahodas Autobiographie "Rekonstruktionen" ist, die hier erstmals in ungekürzter Form und überarbeiteter Übersetzung aus dem Englischen vorliegt. Marie Jahoda hat diesen Text in fortgeschrittenem Alter in England geschrieben. Er war nicht als Veröffentlichung geplant, sondern sollte ihren Enkeln ihr Leben erzählen, auch jenes in Österreich, im "Roten Wien" zwischen den Weltkriegen.

Marie Jahoda stammte aus einer bürgerlichen jüdischen Familie in Wien, in der intellektuell debattiert wurde - über Karl Kraus etwa, über den Physiker und Wissenschaftstheoretiker Ernst Mach oder den Utopisten Josef Popper-Lynkeus. Sie studierte Psychologie an der Wiener Universität, heiratete den sozialdemokratischen Jugendfunktionär und Sozialforscher Paul Lazarsfeld, 1930 kam ihre gemeinsame Tochter Lotte zur Welt. Die kleine Familie wohnte im legendären Karl-Marx-Hof, einem Prunkstück des Gemeindewohnbaus der roten Wiener Stadtregierung, in dem sie auch ehrenamtlich in der Leihbibliothek arbeitete.

Die Ehe hielt freilich nicht lange. Ihre Verbindung zur Sozialdemokratie währte hingegen ein ganzes Leben. Sie war bereits Vorsitzende der sozialistischen Mittelschüler, engagierte sich in der Arbeiterbildung und in der sozialistischen Jugendbewegung. Mit zahlreichen Persönlichkeiten des intellektuellen Austromarxismus stand sie in Kontakt, etwa mit dem Cheftheoretiker der sozialdemokratischen Partei Otto Bauer, dem umtriebigen Wissenschaftler und Arbeiterbildner Otto Neurath, dem Pädagogen und Psychoanalytiker Siegfried Bernfeld und natürlich mit Paul Lazarsfeld. Die Generation ihrer Eltern tat ihr leid, weil sie den unmittelbar bevorstehenden Sieg des demokratischen Sozialismus, an dem sie keinen Zweifel hatte, nicht mehr erleben würde.

Die politische Ernüchterung folgte bald, als in den Jahren 1933 und 1934 unter christlich-sozialer Kanzlerschaft das Parlament ausgeschaltet, politische Parteien verboten, Internierungslager für politische Gegner errichtet und eine antidemokratische Verfassung erlassen wurden. Das neue Regime nahm sich das faschistische Italien zum Vorbild, und die Sozialdemokratin Marie Jahoda ging in den Untergrund. 1936 wurde sie enttarnt und verhaftet, kam ins Gefängnis, erlebte dort erbärmliche hygienische Verhältnisse und nächtelange Verhöre, aber keine physische Gewalt. Noch erlebte Österreich eine gemilderte Form des Faschismus im Vergleich zum totalitären NS-Terror im Nachbarstaat. Interventionen aus England bewirkten 1937 ihre Freilassung - allerdings unter der Bedingung, Österreich zu verlassen. Marie Jahoda ging nach England.

Trotz schwieriger Verhältnisse fand sie immer wieder Arbeit: Sie beforschte ein Selbsthilfeprojekt für arbeitslose Bergarbeiter in Südwales und publizierte später eine Studie dazu. Nach dem Kriegseintritt Großbritanniens wurde sie Teil eines wissenschaftlichen Teams, das im Auftrag des Informationsministeriums die Stimmungslage in der Bevölkerung erhob. Schließlich gestaltete sie mit anderen Emigranten aus Österreich das antifaschistische "Radio Rotes Wien", das ins nunmehr nationalsozialistische ehemalige Österreich sendete. Marie Jahoda wurde nicht als "feindliche Ausländerin" interniert, so wie es vielen anderen Flüchtlingen aus Deutschland und Österreich geschah. Fast schon lakonisch und emotionslos schildert sie die Bombardierung Londons durch die deutsche Luftwaffe, ihr Erleben des Blitzkriegs.

Gegen Kriegsende reiste sie als Zivilistin mit einem Verletztentransport nach Kanada und weiter nach New York, wo es zum Wiedersehen mit ihrer Tochter kam. Dort arbeitete sie unter anderem als Professorin für Sozialpsychologie an der New York University, erlebte die Bürgerrechtsbewegung und den McCarthyismus und verarbeitete diese Erfahrungen auch in ihren Forschungen. Dreizehn Jahre später, im Jahr 1958, kehrte sie nach England zurück, um ihre langjährige Liebschaft, den Labour-Abgeordneten Austen Albu, zu heiraten. Ihn sollte sie als Alzheimerkranken lange Jahre in den Tod begleiten (er starb 1994).

Während des Schreibens ihrer Autobiographie erlitt Jahoda einen Schlaganfall und verlor fast ihr Augenlicht. Das ist auch der Grund, warum wir vor allem zu ihren letzten Jahren wenig erfahren und es auch zu einigen Wiederholungen kommt. Sie beendete den Text mit neunzig Jahren.

Obwohl ihre Autobiographie nicht an ein kritisches Lesepublikum adressiert war, schreibt Jahoda immer selbstreflektiert, Erlebtes und Erinnertes abwägend. Ist das eigene Leben interessant genug für andere? Wie verlässlich ist die eigene Erinnerung? Kann ein Leben in verschiedenen Teilen der Welt trotz fehlender Dokumente überhaupt rekonstruiert werden? "Rekonstruktionen", so Jahoda, enthielten nicht die Wahrheit, sondern "Interpretationen im Lichte späterer Erfahrungen".

Marie Jahoda wurde spät in ihrer Heimatstadt geehrt. Seit 2003 trägt eine Schule, seit 2021 ein Gemeindebau ihren Namen. GÜNTHER SANDNER

Marie Jahoda: "Rekonstruktionen meiner Leben".

Mit einem Essay von Lotte Bailyn. Hrsg. von Johann Bacher, Waltraud Kannonier-Finster und Meinrad Ziegler. Edition Konturen, Wien 2024.

264 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Rekonstruktionen meiner Leben" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.