Zustellung: Fr, 18.07. - Mo, 21.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

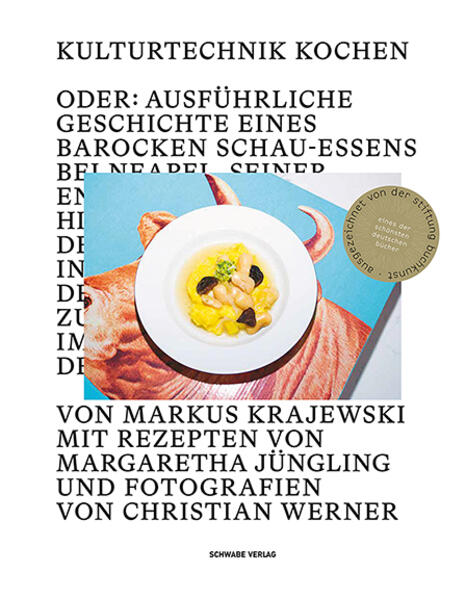

Ein ungewöhnlicher Auftrag führt ein Team aus Köchin, Fotograf und Kulturhistoriker auf eine Reise nach Italien: Ein barockes Schauessen soll re-inszeniert werden. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Welche Konzepte liegen einem solchen rituellen Festmahl zugrunde? Und was heisst es, Kochen als Kulturtechnik zu verstehen? Das Buch führt nicht nur ins Mutterland der europäischen Kochkultur, um dabei alte Geschichten zu entdecken und neue Rezepte zu erproben. Wenn es heisst darüber nachzudenken, wie das Re-Enactment einer feierlichen Festtafel aussehen kann, geht es ebenso auf eine Zeitreise zurück ins Barock. Dieses «akademische Kochbuch» eignet sich mit seinen essayistischen Fotoarbeiten von Christian Werner als Bildband und dient mit 18 innovativen Gerichten von Margaretha Jüngling ebenso der praktischen Kochanleitung. In einem durchgängigen und ausführlichen Kommentar werden die leiblichen Speisen mit kulturhistorischem Futter unterlegt.

Prämiert von der Stiftung Buchkunst als eines der «Schönsten Deutschen Bücher 2025»

Prämiert von der Stiftung Buchkunst als eines der «Schönsten Deutschen Bücher 2025»

Produktdetails

Erscheinungsdatum

21. Oktober 2024

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

175

Autor/Autorin

Markus Krajewski, Margaretha Jüngling

Kamera/Fotos von

Christian Werner

Verlag/Hersteller

Produktart

gebunden

Abbildungen

50 farbige Abbildungen

Gewicht

1086 g

Größe (L/B/H)

313/244/22 mm

ISBN

9783796549564

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

Besprechung vom 13.11.2024

Besprechung vom 13.11.2024

Kulinarische Versuchsanordnung

Amuse-Gueule für neue Betrachtungsweisen: Markus Krajewski über die Kunst des Kochens

Es gibt noch kein Fach, das die Kochkunst wirklich adäquat erfasst. Mal geht es nur um die prima materia, mal um Aspekte, die üblicherweise von Historikern oder Soziologen behandelt werden und seit einiger Zeit vor allem von Kulturwissenschaftlern. Von dort stammt die Beschreibung des Kochens als eine von im Prinzip fast beliebig vielen "Kulturtechniken". Es fällt schwer, diesen dann oftmals aufs Handwerkliche reduzierten Begriff zu akzeptieren, weil etwa das Gestalterische - das sich ja nicht nur visuell, sondern auch in der aromatischen Breite äußert - weitgehend unberücksichtigt bleibt. Obwohl sich "Kochkunst" ja durchaus definieren ließe. Man müsste nur dem Kunstvollen Platz einräumen, ohne sich dabei an exklusive, an der Hochkunst orientierte Begriffe zu halten.

Markus Krajewski ist Professor für Mediengeschichte und -theorie an der Universität Basel und hat sich schon mehrfach mit der Zusammenführung unterschiedlicher Wissensgebiete rund um Kochen und Essen befasst, etwa mit Ringvorlesungen zum Thema. Sein Ansatz reicht also weiter als üblich. Zusammen mit der Künstlerin und Köchin Margaretha Jüngling und dem Fotografen Christian Werner will er mit "Kulturtechnik Kochen" ein "praktisches, ästhetisches und historisches Buch gleichzeitig" vorlegen, und dies ausgehend von einem barocken "Schauessen" in der Nähe von Neapel, das "reinszeniert" wird. Insofern sei das Buch dann einerseits ein "Kochbuch", andererseits aber auch ein "Coffee table book" - zudem biete es einen "analytischen Zugang". Später heißt es dann: "Dieses Buch ist (k)ein Reisebericht, (k)eine Kochanleitung, (k)eine wissenschaftliche Abhandlung, (k)ein Fotoessay, sondern eine fein abgestimmte Mischung aus all diesen Ingredienzen."

Das klingt erst einmal etwas verwirrend. Aber es deutet sich an, dass es nicht um ein Buch geht, in dem - wie häufig in Frankreich zu finden, etwa in Gérard Viés "À la Table des Rois" - ein Koch mit Hilfe eines Historikers versucht, alte Rezepte in irgendeiner Form zu reproduzieren oder ihnen zumindest das Besondere zu entnehmen. Krajewskis Vorgehen nennt man am besten eine Versuchsanordnung: Man wählt ein Essen aus der Barockzeit samt vielen Aspekten, die eine Rolle spielen könnten. Dann begibt man sich auf eine Reise zum Ort des Geschehens - hier in vier Stationen über Basel, Bondo/Graubünden und die Toskana nach Neapel - mit entsprechenden regionalen und historischen Facetten und versammelt so eine Fülle an kulinarisch relevanten Informationen im weiteren Sinne. Es ergibt sich daraus, wenn nicht die Wiederbelebung der Sache als solcher, so doch die der Idee eines (Schau-)Essens.

Im Buch gehören dazu eine Menge von Kommentaren, die sich oft assoziativ ausnehmen und ein breites Spektrum abdecken. Das klingt vielleicht noch verwirrender, entpuppt sich aber als ein anregender Zugriff. Da gibt es dann also Rezepte wie die eher einfachen "Kastanien-Biscotti" oder "Brokkoli-Tempura, Haselnussemulsion, gesalzene Birne und frische Brunnenkresse", die den skandinavischen Ausbildungshintergrund der Köchin ins Spiel bringen. Der "Euklidische Salat - Tomaten, gegrillter Pfirsich, schwarze Oliven, Ricotta und Basilikum" ist angesichts der kulinarischen Realitäten etwas prätentiös benannt, der "Kalbskopf mit Hirn" erinnert am ehesten an barocke Verhältnisse und optische Vorlieben.

Auf der kulinarischen Seite im engeren Sinne geht es gut beschrieben, aber im Ansatz eher ohne viel kreativen Input zu. Ganz am Ende des Buches gibt es dann eine Reihe von Bildern dekorierter Tische, die aber nicht wirklich überzeugen und schon gar nicht an die "Reinszenierung" eines barocken Schauessens erinnern. Da sind andere Ansätze, die Kunst und Essen verknüpfen, doch weiter. Zu erinnern wäre etwa an Thomas Zaunschirms "Cassinis Lichtspeisen" oder auch an die multimediale Arbeit des französischen Drei-Sterne-Kochs Paul Pairet im "Ultraviolet" in Shanghai.

Dann aber kommt Krajewski und liefert zu den Rezepten teilweise seitenlange Anmerkungen, die viele Informationen enthalten. Nicht nur zu den Rezepten selbst, sondern auch zu den Produkten und historischen Zusammenhängen. So etwas findet man in Kochbüchern eigentlich nie. Die historische Kochkunst, die gerne nur mit kurzem Blick zurück gestreift wird, erscheint dabei in neuem Licht.

Im Moment ist dieses Buch wohl eher eine Demonstration dessen, was man in der Beschreibung der Kochkunst bisher alles versäumt hat und was zu erforschen sich lohnt und sich wohl heute auch nutzen ließe. Krajewski verfährt nicht ohne Willkür, aber doch auch so, dass man ahnt, was in dieser Richtung möglich wäre. JÜRGEN DOLLASE

Markus Krajewski: "Kulturtechnik Kochen".

Mit Rezepten von Margaretha Jüngling und Fotografien von Christian Werner. Schwabe Verlag, Basel 2024.

176 S., Abb., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Kulturtechnik Kochen" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.