Besprechung vom 11.10.2025

Besprechung vom 11.10.2025

Heinzelmann schafft Baugrund ran

Vor 100 Jahren wurde Dieter Wellershoff geboren - nicht in Köln. Seine Stadtansichten frappieren durch konstruktive Phantasie.

Von Patrick Bahners

Von Patrick Bahners

Ja, "es empfiehlt sich, nicht den letztmöglichen Bus zu nehmen, wenn man zum Bahnhof will, denn möglicherweise ist die Strecke unterbrochen". Daran hat sich nichts geändert seit 1988, als Dieter Wellershoff es im Köln-Heft des "Merian" schrieb. Heute empfiehlt es sich allerdings, schon den vorvorletzten Bus zu nehmen, weil die Kölner Verkehrsbetriebe unter chronischem Personalmangel leiden und jederzeit Fahrten ausfallen können. Auch eine Fahrt mit dem hoffnungslos verspäteten 132er zum Hauptbahnhof kann allerdings noch glimpflich enden, weil der Zug wahrscheinlich ebenfalls verspätet ist. Die Bahnstrecke zwischen Köln und Bonn ist jedenfalls meistens unterbrochen.

Als der Kriegsheimkehrer Wellershoff 1946 in Bonn das Studium der Germanistik aufnahm, musste er auf dem Weg vom Elternhaus in Grevenbroich zum Studienort seine Koffer beim Umsteigen vom Kölner Hauptbahnhof am Rheinufer entlang durch die Trümmer der Altstadt bis zur Endhaltestelle der Rheinuferbahn schleppen. "Man konnte sich nicht vorstellen, dass aus dieser Zerstörung noch einmal eine Stadt wachsen würde." Das Urerlebnis der Zerstörtheit prägte den Pessimismus von Wellershoffs dichterischer Weltanschauung. Er muss indes irgendwann, strikt auf Köln begrenzt, in einen lokalen geschichtsphilosophischen Optimismus umgeschlagen sein, der den heutigen Mitbürger anrührt, aber auch verstört. "Ohne den realistischen Sinn fürs Provisorische wird man auch in den nächsten zehn Jahren nicht in dieser Stadt leben können." Zehn Jahre! Man möchte meinen, dass Wellershoff nie einen Domstadtrundgang unter kundiger Führung mitgemacht hatte. Dabei hätte er das karge Schriftstellerbrot der frühen und mittleren Jahre - der Bestsellererfolg mit dem Roman "Der Liebeswunsch" ereilte ihn mit 75 Jahren - ohne Weiteres als Stadtführer quersubventionieren können, wenn ihm der Verlag Kiepenheuer & Witsch, sein grundgütiger Arbeitgeber und Werkabnehmer, nicht gestattet hätte, die Pflichten seines ungeliebten Lektorenberufs im Homeoffice zu versehen.

1990 erschienen in seinem Hausverlag zum Eintritt ins Pensionsalter unter dem Titel "Pan und die Engel" gesammelte "Ansichten von Köln", die Gabriele Ewenz, die Leiterin der Literaturarchive der Stadtbibliothek, jetzt zu Wellershoffs hundertstem Geburtstag am 3. November an anderem Ort neu herausgebracht hat, erweitert unter anderem um das große autobiographische Stück über die "Wohnungen" von Neuss über Grevenbroich und Bonn (Venusberg, Dottendorf, Holzlar-Heidebergen) bis zur Mainzer Straße 45 in der Kölner Südstadt. "Die Stadt als Baustelle" heißt der "Merian"-Essay in der Buchfassung. "Baustellen bedeuten Umleitungen und Staus und endlose Transporte von Erde, Bauschutt und Baumaterial." Auf zehn Jahre davon hatten sich die Kölner nach Wellershoffs Überschlagsrechnung 1988 einzustellen, zwei Jahre nach der Einweihung des Museums Ludwig. Vierzehn Jahre wird die Oper eine Baustelle gewesen sein, wenn sie wirklich zur nächsten Spielzeit wieder öffnet. Vor sechzehn Jahren stürzte das Stadtarchiv an der Severinstraße ein. Noch nicht einmal ein Mahnmal ist an der Jahrhundertunfallstelle installiert worden; vor Kurzem wurde die Straße wieder für die Radfahrer freigegeben.

"Der Verkehr soll durch Tunnelbauten und U-Bahnen gebändigt werden, damit die Innenstadt allmählich zu einem großen Flanierraum zusammenwächst." Dieser Wellershoff-Satz von 1988 hätte jetzt auch im Manifest des in der Oberbürgermeisterwahl siegreichen Kandidaten von der SPD stehen können, aber ganz aus der Zeit gefallen wirkt, dass Wellershoff damals eine neue "markante Stadtgestalt" wachsen sah, ein Köln nach dem Maß der Römer, der romanischen Kirchenbauer und des Grüngürtelplaners Konrad Adenauer. "Köln wird schöner werden, aber nie fertig." Die Schlussvision für die "Merian"-Abonnenten war ein Denkmal für den Ortsgeist des Städtebaus, den Wellershoff sich als Künstlerkollegen vorstellte, "eine namenlose Kollektivperson". Der Riesenheinzelmann (der Sage vom "Auszug der Erdgeister" widmet sich eine der tiefsinnigsten Studien des Bandes) "wird in letzter Zeit offensichtlich ausdrucksstärker, kühner und sicherer".

Dieses Urteil soll 37 Jahre später nicht auf seinen Realismus geprüft werden - mit dem "Neuen Realismus", dessen Programm Wellershoff 1965 in der Hauszeitschrift von Kiepenheuer & Witsch publizierte, war ohnehin nicht der Abgleich mit Tatsachen im Sinne von Berechenbarkeiten gemeint. Eine konstruktive Phantasie tritt in Wellershoffs prophetischer Köln-Ansicht von 1988 hervor, wie man sie mit diesem Schriftsteller nicht auf Anhieb assoziiert, dem Chronisten kleinster und kläglichster Alltagskatastrophen. Sein Vater war Kreisbaumeister, und ein wunderschönes Stück verewigt den ersten Dombesuch an der Hand des Vaters: Für den atheistischen Sohn eines kirchenfernen Protestanten blieb die Kathedrale ein für alle Mal "Vatergestalt".

Von den Spaziergängen des Greises erzählt der Schriftstellerkollege Peter Henning in einem dünnen Band, mit dem man bei KiWi den Verlagsklassiker zum Hundertsten zu ehren meint. Henning lernte Wellershoff 2013 kennen, als er ihn um einen Werbetext für einen seiner Romane bat. Wellershoff war so großzügig, den Roman zu lektorieren. Der Gedenkband musste das Licht der Welt naturgemäß ohne die Wiederholung dieses Freundschaftsdienstes erblicken; leider kann man von Henning nicht sagen, dass er in der deutschen Sprache zu Hause sei. Literaturkritisch ist der notdürftig auf Buchlänge gestreckte Text unerheblich.

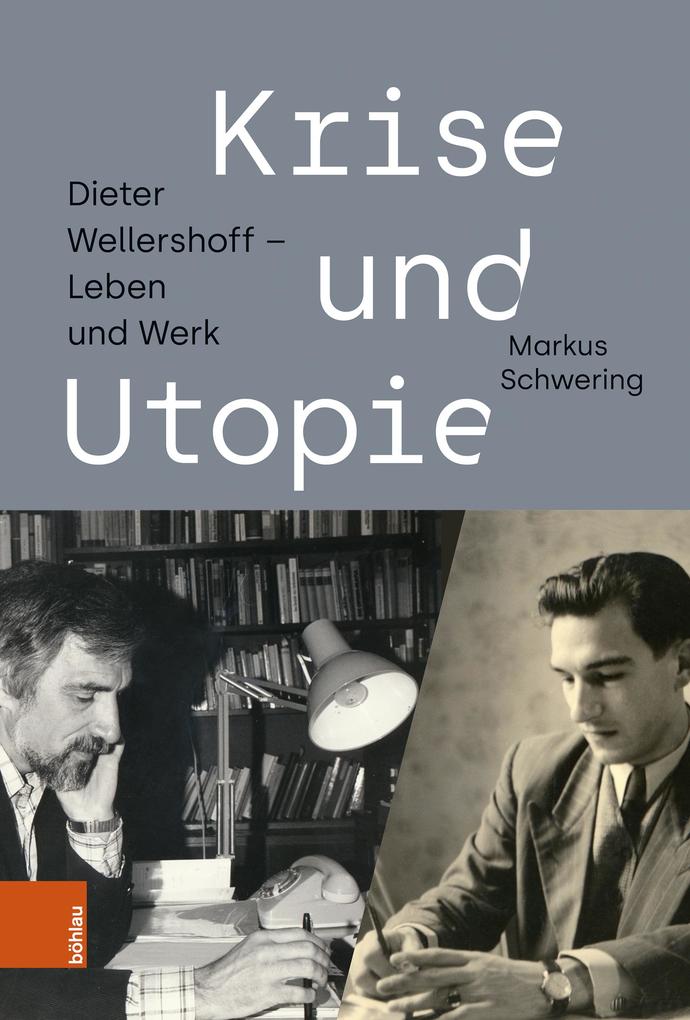

Fehl am Platz ist Hennings Vergleich seines Freundes mit einer Figur aus den "Ansichten eines Clowns" von Heinrich Böll. Aus der imposant gründlichen Wellershoff-Monographie von Markus Schwering, dem langjährigen Kulturredakteur des "Kölner Stadt-Anzeigers", lernt man, dass gerade dieser von Wellershoff lektorierte Roman des älteren und erfolgreicheren Kölner Kollegen als Inbegriff der "grotesken" und "satirischen" Literatur gelten muss, der Wellershoff in seinem Manifest von 1965 vorwarf, die Wirklichkeit zu verfehlen.

Alles Sachhaltige, eingeschlossen die Gelegenheitsarbeiten zum Wohnort, an dem er in seinen Augen eher zufällig Aufenthalt genommen hatte, ist bei Wellershoff Selbstauskunft und explizite oder implizite Poetik. Dieser Verschränkung von Sachen und Form trägt Schwering Rechnung, indem er sein Buch nicht chronologisch anlegt, sondern nach Motiven ordnet. Er interpretiert Schlüsselszenen: Dass dabei über fast 400 Seiten die Spannung nicht nachlässt, beweist den Rang des Schriftstellers Dieter Wellershoff.

Dieter Wellershoff: "Die Stadt ist wie ein ungeheures Buch". Ansichten von Köln.

Hrsg. und Nachwort von Gabriele Ewenz.

Lilienfeld Verlag,

Düsseldorf 2025.

328 S., geb., 24,- Euro.

Markus Schwering: "Krise und Utopie". Dieter Wellershoff - Leben und Werk.

Böhlau Verlag, Köln 2025. 420 S., 19 Abb., geb.,

39,- Euro.

Peter Henning:

"Vom Leben berührt". Erinnerungen an Dieter Wellershoff.

Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2025. 112 S., geb.,

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.