Besprechung vom 22.10.2025

Besprechung vom 22.10.2025

Jägerin auf dem wilden Markt des Glücks

Als in Moskau noch fast alles möglich war: Maya Rosas Romanerstling über eine Jugend vor zwanzig Jahren

"Moscow Mule" wie der Cocktail heißt der deutsche Romanerstling der 32 Jahren alten, seit 2011 in Berlin lebenden Russin Maya Rosa über eine studentische Jugend im infolge hoher Ölpreise reich und glamourös gewordenen Moskau während Präsident Putins zweiter Amtszeit. In wörtlicher Übersetzung als Moskauer Maultier wird dessen Heldin darin von einer betagten Tante bezeichnet, weil sie sich mit Büchern beladen in stundenlangen Bahnfahrten aus ihrem Vorort zur Universität und wieder zurückschleppt. Das Mixgetränk, das im Buch sonst nur in Gestalt seiner Hauptzutat Wodka auftaucht, welche die Romanfiguren bei jeder Gelegenheit in sich hineinkippen, steht aber symbolisch für jene fiebrige Feierlaune, die das in den Nullerjahren herrschende Gefühl von Freiheit bei Moskauern und vielen faszinierten internationalen Besuchern auslöste.

Rosas Geschichte der Freundinnen Karina und Tonya, die in Moskau ihr Glück zu machen versuchen, spielt im Herbst 2006, in der Zeit, da die Journalistin Anna Politkowskaja erschossen wurde, der zweite Tschetschenienkrieg tobte und der Rekrut Andrej Sytschow von Armeekameraden dermaßen misshandelt wurde, dass ihm beide Beine, ein Finger und die Genitalien amputiert werden mussten. Die Ich-Erzählerin, die eine Karriere als politische Reporterin angestrebt hat, vermerkt diese Ereignisse als Signale, die jungen Frauen wechseln zur Fremdsprachenfakultät, und Karina, die sogleich Ausreisepläne schmiedet, setzt ihre Ressource attraktive Weiblichkeit dafür umso offensiver ein.

Der im bildverliebten Plapperton geschriebene Roman porträtiert eine Epoche durch das Prisma weiblichen Erwachsenwerdens in Russlands Hauptstadt, die damals im Gegensatz zu heute der Prüderie entschieden abhold war. Als treues Tandem bemühen die Freundinnen sich um einen alkoholbedingt impotenten Zufallsgalan, sie bandeln mit feschen Trompetern und versoffenen westlichen Studenten an, schlagen in den legendären Moskauer Klubs über die Stränge. Karina ist besonders offen für neue Bekanntschaften: Sie modelt für einen Fotografen, der sie in der Metro anquatscht, flirtet riskant mit einem banditenhaften Geschäftsmann, bringt aber auch ein die alte Heimat besuchendes Spätaussiedlerkind dazu, sie für drei Tage nach Berlin einzuladen - und ist ebenso erstaunt wie begeistert, dass die Menschen dort sich so wenig um Äußerlichkeiten scheren.

Rosa setzt darüber hinaus der aus Not geborenen Frauenemanzipation in Russland ein humorvolles Denkmal. Karinas kettenrauchende Mutter ist, wie auch die von deren Schwiegersohn in spe, geschieden, lebt für die Arbeit an einem wissenschaftlichen Institut und betrachtet die Tochter vor allem als Last. Fürsorgliche Wärme findet diese nur bei der Oma, die im fernen Vorort, vernetzt mit einem Freundeskreis rüstiger Rentnerinnen, ein gastfreundliches Plattenbau-Apartment bewohnt. Die Geographie der Adressen bildet auch Klassenunterschiede ab. Im Moskauer Zentrum leben die Arrivierten, deren Freundschaft Leute vom Stadtrand wie Karina schon aus praktischen Gründen suchen. Urtümliche Herzlichkeit lokalisiert die Autorin jedoch außerhalb der Metropole. Die Passagen, die Karina beim geschiedenen Vater ihres Freundes in die urrussischen Rituale von Schwitzbad und Eistaufe eintauchen lässt, versetzen in eine zauberische Märchenwelt.

Die Heldin, die Rosa als "stärkere, furchtlosere" Ausgabe ihres Ich bezeichnet, ist, wie auch Romanfiguren ihr bescheinigen, eine Jägernatur. In einer Schlüsselpassage über Armut charakterisiert sie die Entbehrungen der Generation ihrer Eltern, die in der Sowjetunion aufgewachsen waren, als gemeinsames Schicksal, das die Menschen vereinte. In ihrer kapitalistischen Gegenwart hingegen seien Entbehrungen ein Zeichen persönlichen Scheiterns. An ihrer Abenteuerlust zwecks disruptiver Mehrung von Lebenschancen zerbricht die Freundschaft zur mehr auf konservative Aufstiegsmodelle setzenden Tonya. Doch schließlich jagt auch Karina ein Austauschstipendium in Deutschland als Haupttrophäe.

Maya Rosa ist ein launiges Russland-Buch gelungen, in dem die knalligen Farben jugendlicher Neugier und Aufbruchstimmung vorherrschen, während die finsteren Zeitzeichen zugleich im Hintergrund präsent bleiben. Umso symbolischer wirkt es, wenn die Freundinnen in einer Anwandlung liebeskummerbedingter Depression bei Eis und Schnee zum Grab von Anna Politkowskaja mit der fünffach durchlöcherten steinernen Zeitungsseite pilgern. Aus dem leider nachlässig lektorierten Text, der die Kapitelzahl 10 einfach überspringt, Sachfehler (wie das Schwimmbad statt des Freibades an der Stelle der heutigen Christi-Erlöser-Kathedrale) sowie manche russisch idiomatische Ausdrücke stehenlässt (wie dass Prüfungen den Freundinnen "in den Nacken atmen" statt nahe bevorstehen), lernt der Leser, wie man im Vorortzug schwarzfährt, an der Mensakasse schummelt, aber auch, dass "Na sdorowije" kein Trinkspruch ist und man sich vor einer Reise hinsetzen sollte. Da die temperamentvolle Rosa ihrem Pegasus die Zügel schießen lässt, enthält fast jeder Satz poetische Vergleiche, die oft prächtig ausfallen wie das Lächeln des Franzosen mit einem Mund voller weißer Klaviertasten oder die Erbsensuppengesichter der Wachleute vorm deutschen Konsulat, aber auch schiefgehen können, etwa wenn sie die Heldin im Regen "nass wie eine Wasserleiche" nach Hause kommen lässt. In ihrem zweiten Buch, an dem die Autorin schon schreibt, wird ihr dergleichen sicher nicht mehr passieren. KERSTIN HOLM

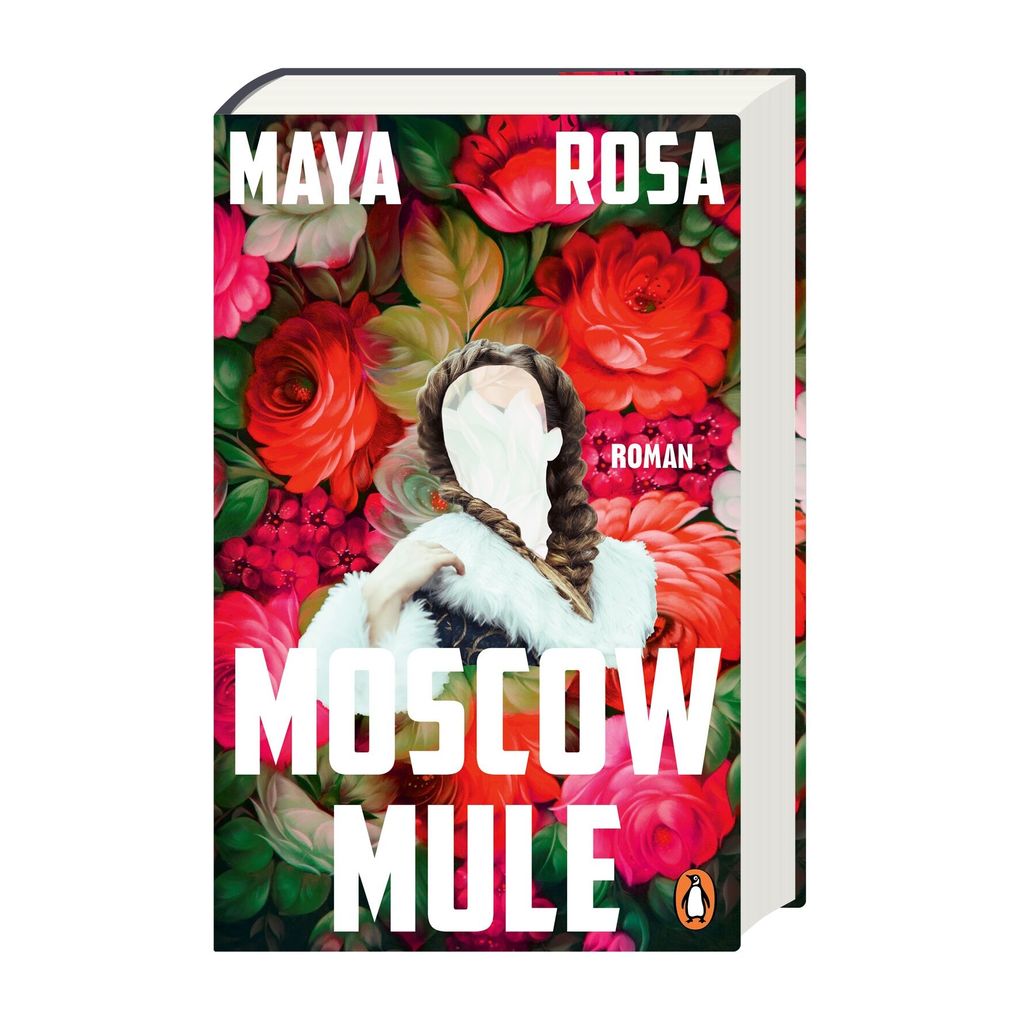

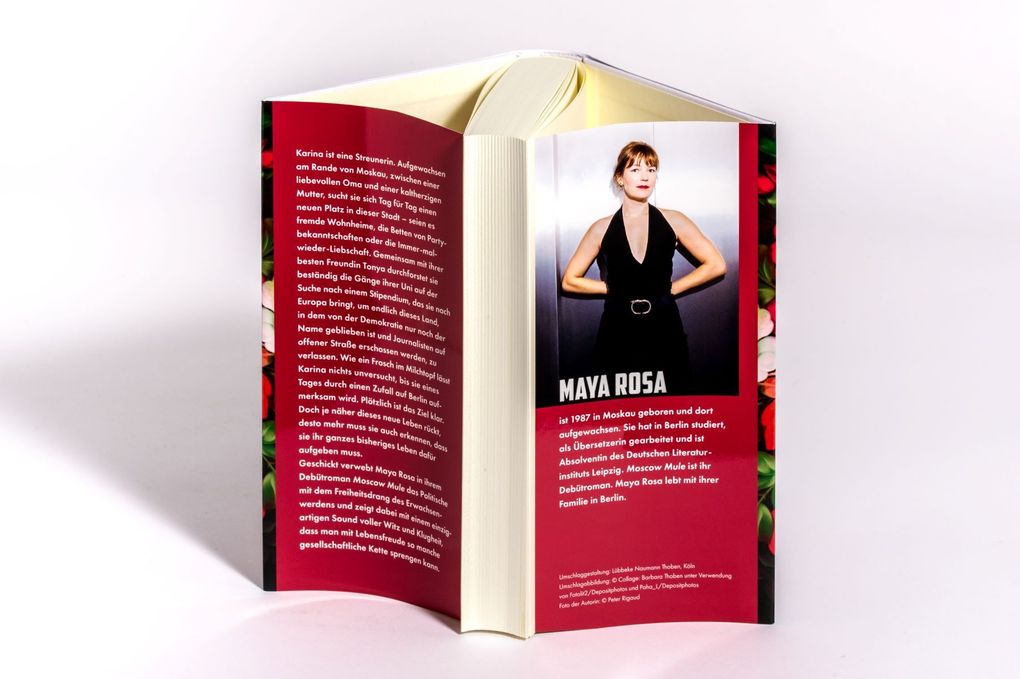

Maya Rosa:

"Moscow Mule". Roman.

Penguin Verlag, München 2025. 319 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.