Besprechung vom 22.03.2025

Besprechung vom 22.03.2025

Der weiße Fleck in der Geschichte eines Kultautors

Piet de Moor spekuliert darüber, was J. D. Salinger 1945 in Deutschland gemacht haben könnte: Über das Nachleben eines Mysteriums

Von Paul Ingendaay

Von Paul Ingendaay

Am 22. September 2009 erschien im Feuilleton der F.A.Z. ein Artikel über den Aufenthalt des amerikanischen Schriftstellers J. D. Salinger in Gunzenhausen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Kulturjournalist Bernd Noack, der selbst aus der Region stammt, war den wenigen Spuren nachgegangen, die der spätere Autor des Kultromans "Der Fänger im Roggen" in der mittelfränkischen Stadt hinterlassen hatte.

Viele waren es nicht. Doch Noack machte eine damals zweiundzwanzigjährige Hausangestellte ausfindig, die den jungen Amerikaner nicht vergessen hatte. Dass Herr Salinger, gesprochen mit langem fränkischen "a", sehr gut Deutsch sprach und wohl Jude war, daran konnte sich die Mittachtzigerin noch erinnern, auch an seine Eheschließung im Herbst 1945 mit einer jungen deutschen Ärztin. Von einem Roman mit dem Titel "Der Fänger im Roggen", erschienen 1951, geschweige denn von Salingers Weltruhm hatte sie aber noch nie gehört. Sie lese keine Romane. "Dann ist der also berühmt geworden", zitiert Noack die Zeitzeugin, die seinerzeit in der von den Amerikanern beschlagnahmten "Villa Schmidt" gearbeitet hatte, wo Salinger und seine Kameraden untergebracht waren: "Ehrlich gesagt, ich wusste nicht einmal, dass dieser hübsche Amerikaner geschrieben hat."

Ein wunderbarer Satz. Man möchte den Erinnerungssplitter dieser alten Frau, die ihr Leben fern aller Literatur verbracht hat, einfach auf den Tisch legen und darauf warten, wie er das Licht der langsam wandernden Sonne einfängt. Denn so vieles ist darin in winzigen Partikeln enthalten - Salingers Army-Vergangenheit, seine Verbindung zu Deutschland, die überhastete Eheschließung mit einer Frau aus Frankfurt namens Sylvia Louise Welter (sie wurde schon im Jahr darauf wieder geschieden, weil Salinger seine Frau in die New Yorker Wohnung seiner Eltern brachte und nichts zusammenpasste) und schließlich auch sein Schreiben, das in den Jahrzehnten darauf, vor allem wegen der störrisch verteidigten Einsiedlerexistenz des Autors, eine mittelgroße Industrie innerhalb der Kultur- und Literaturwissenschaft befeuert hat. Kurz, Bernd Noacks Artikel hat trotz vergleichsweise karger Ausbeute enorme Suggestivkraft, gerade weil Journalisten und Biographen noch dem banalsten Detail im Leben von Jerome D. Salinger (1919 bis 2010) nachgejagt sind. Die Gunzenhausen-Episode ist darin ein weißer Fleck.

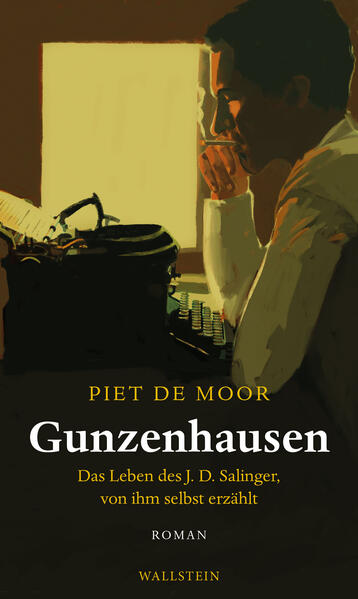

In der Nachbemerkung zu seinem Roman "Gunzenhausen" - Untertitel: "Das Leben des J. D. Salinger, von ihm selbst erzählt" - nennt der belgische Schriftsteller Piet de Moor den Artikel Noacks deshalb als erste Inspirationsquelle. Es folgen neben Büchern des Salinger-Biographen Kenneth Slawenski und des Journalisten Thomas Medicus (auch er stammt aus Franken) noch viele weitere Werke, aus denen De Moor geschöpft hat - seine Bibliographie ist fünf Seiten lang. Sein Ich-Roman hat im Wesentlichen zwei Teile: 250 Seiten über Deutschland zwischen Mai und Dezember 1945, mit Eindrücken aus einem materiell und moralisch verwüsteten Land; sowie siebzig Seiten über die Reflexionen eines verstummten Schriftstellers in dessen Todesjahr.

Das wichtigste Merkmal des Romans ist, dass sich darin tatsächlich Ereignetes und frei Erfundenes nicht unterscheiden lassen. Was heißt das für den Autor? Dass er glänzend schreiben müsste, um uns in seine Phantasie hineinzuziehen, so wie etwa Colm Tóibín es mit seinem Roman über Henry James, "Porträt des Meisters in mittleren Jahren", getan hat. Die Atmosphäre, die De Moor schafft, hat zunächst etwas Verlockendes. Ein junger Amerikaner, der nicht nur beim D-Day dabei war, sondern auch bei dem fürchterlichen Gemetzel im Hürtgenwald und der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau, findet sich in einer fränkischen Kleinstadt wieder, die in den Augen der amerikanischen Besatzer wegen ihrer Hingabe an den Nationalsozialismus notorisch war. Salinger gehörte einer Einheit für Gegenspionage an, dem "Counter Intelligence Corps" (CIC). Er führte in Gunzenhausen Befragungen durch, um die deutsche Bevölkerung auf ihre NS-Vergangenheit zu überprüfen, es ging um "Entnazifizierung".

Was das Provinzstädtchen selbst betrifft (eine Kirche, ein Kino), sieht Salinger an einigen Orten weiße Flecken an den Wänden, wo früher einmal das Hitler-Porträt hing. "Hakenkreuze sind nicht mehr auszumachen. Lediglich an einigen Wänden der öffentlichen Toiletten wurden die Naziparolen nicht entfernt. Da gehören sie auch hin." Es ist dieser letzte kleine Satz, der eine treffende Beschreibung in ein banales Ressentiment verwandelt. De Moor wollte wohl auf die Pointe nicht verzichten. Der Erzähler seines Romans soll aber Salinger sein, und wenn die Beobachtungen schon nicht von ihm selbst stammen, weil sie erfunden sind, müssten sie zumindest als Salinger-Sätze vorstellbar sein. Doch es ist unwahrscheinlich, dass der begnadete Short-Story-Autor, der schon seit Jahren an seiner Kunst feilte, den letzten Satz so hingeschrieben hätte.

Im ersten Teil gibt es eine reizvolle Szene, in der "Jerry" Salinger im Café auf einen älteren Herrn trifft, der sich als "Victor" vorstellt, den Nachnamen kann Salinger nicht genau verstehen: "Klempel? Klemper? Es ist egal." Sollte das wirklich . . .? Ja, es soll der Romanist Victor Klemperer aus Dresden sein. Wie kommt der alte Herr ins 350 Kilometer entfernte Gunzenhausen, und was macht er dort? De Moor kümmert sich nicht darum. Der echte Klemperer hat erst spät Autofahren gelernt und ist fast mittellos, mit Glück hat er die Nazizeit überlebt. Und ist es vorstellbar, dass der ehemalige Dresdner Literaturprofessor über das Englische sagt, es habe eine "entsetzliche Syntax", wo gerade die Syntax dieser Sprache einem Mann, der in Sprachstrukturen zu Hause ist, die wenigsten Probleme bereiten dürfte? Man runzelt die Stirn.

Redseligkeit und Meinungsfreude, um es vorsichtig auszudrücken, hängen wie Bleigewichte an diesem Buch, das niemals abhebt, weil es weniger ein Roman als ein ausufernder Essay mit erfundenen Dialogen ist. De Moor, der unersättliche Leser, ist erkennbar fasziniert von den Verbindungslinien, die sich zwischen dem Leben eines amerikanischen Autors in der deutschen Nachkriegsprovinz und anderen Künstlerbiographien ergeben, aber daraus wird kein Bild, sondern ein Sammelsurium. Er ruft Hemingway herbei (den Salinger bei der Befreiung von Paris persönlich kennenlernte), Orwell, Nabokov, Primo Levi, Truman Capote und Erich Kästner. Er sinniert über die deutsche Synchronfassung des Films "Casablanca" (interessantes Thema für einen Essay) und schmäht Charlie Chaplin, der dem sehr jungen Salinger tatsächlich seine Freundin Oona ausgespannt hat, die Tochter des Dramatikers Eugene O'Neill. Doch meistens belässt De Moor es beim Namedropping, und wo er sich Platz fürs Ausmalen nimmt, kommt ihm sein vulgärer Macho-Stil in die Quere.

Denn besonders ausführlich schildert der Autor Salingers Gedanken über Frauen und deren angeblich kunstfeindliche Wirkung. Ein sorgfältiger Biograph wie Kenneth Slawenski hat diesen Aspekt in Salingers Leben durch quellengestützte Arbeit lesbar gemacht; Piet de Moors Roman scheitert daran. Über das Schreiben, das ja der Anlass für diesen Roman gewesen sein könnte, erfährt man vor allem, was De Moor, nicht was Salinger darüber denkt.

In seiner Nachbemerkung sagt der Autor mit entwaffnender Offenheit, "Gunzenhausen" sei wohl "ein Frikassee" geworden. Dazu gehören auch die herbeiphantasierten Gedanken des späten Salingers kurz vor seinem Tod, die man selbst einem Sonderling wie diesem nicht abnimmt. Würde ein Greis an der Schwelle zum Tod so brutal sprechen wie hier? Dass Hemingway sich "eine Kugel in den Kopf jagte"? Dass auch der John-Lennon-Attentäter Mark David Chapman dem Ex-Beatle "vier Kugeln in den Rücken gejagt" hat? Und nur eine Seite später: dass John Hinckley den amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan "mit einer Schrotladung wie ein Rebhuhn durchsiebt" hat, was obendrein faktisch eklatant falsch ist? Wie man es auch dreht und wendet: Der J. D. Salinger dieses Romans ist eine belgische Erfindung.

Piet de Moor: "Gunzenhausen - Das Leben des J. D. Salinger, von ihm selbst erzählt". Roman.

Aus dem Niederländischen von Ulrich Faure. Wallstein Verlag,

Göttingen 2025.

365 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.