Besprechung vom 26.10.2024

Besprechung vom 26.10.2024

Die Bedeutung der Einbauküche sollte man nicht unterschätzen

Weit mehr als Psychoanalyse und Zwölftonmusik: Richard Cockett spürt dem Einfluss Wiens auf die moderne Welt nach. Dabei zeigt er, dass es leichtfertig wäre, das zwanzigste Jahrhundert einzig und allein als Zeitalter der Amerikanisierung zu betrachten.

In seinen Erinnerungen nannte Stefan Zweig die Ruhe im Habsburger Kaiserreich vor dem Ersten Weltkrieg "das goldene Zeitalter der Sicherheit". Die fast tausendjährige österreichische Monarchie schien auf ewig fortzuleben, der liberal-konservative Kaiser Franz Joseph dämpfte den sozialen Radikalismus der Politik, und die fiebrige Nervenkunst von Jugendstil und Session schien niemanden zu stören. Doch die Regungslosigkeit im Land ließ die Zeitgenossen Freuds und Hofmannsthals neidvoll auf die anderen europäischen Metropolen schauen; viele von ihnen empfanden ihr Leben in Wien als Zurücksetzung, fast als Exil.

Gegen dieses Klischee vom mäßigen, allenfalls kunstästhetischen Anteil Österreichs am geistigen und kulturellen Aufbruch der westlichen Welt setzt der britische "Economist"-Journalist und Historiker Richard Cockett eine knallige Gegenperspektive: Man solle das zwanzigste Jahrhundert nicht nur als Zeitalter der Amerikanisierung sehen, sondern endlich auch als Wiener Epoche der intellektuellen Modernisierung. Vor allem im Kalten Krieg hätten österreichische Emigranten in aller Welt entscheidende Anstöße zur wirtschaftlichen und politischen Neuausrichtung gegeben, die dem Westen zum Sieg über den Totalitarismus verhalfen.

Damit fügt Cockett der Fülle an kulturzentrierter Wien-Literatur neue Disziplinen hinzu. Der österreichische Beitrag zur Moderne umfasste nicht nur Psychoanalyse, Zwölftonmusik, Reformarchitektur und Einbauküche, sondern ebenso Konsumforschung, Einkaufszentrum, Kernspaltung, kritischen Rationalismus, ökonomischen Neoliberalismus und globale Freihandelstheorien. Energisch möchte der Autor die Wien-Forschung aus der Dominanz der "German Studies" befreien, damit Österreich nicht länger als Teil der deutschsprachigen Diaspora gilt, sondern als selbständiges Kraftzentrum.

Ins Zentrum seiner Studie stellt Cockett die Anziehungskraft Wiens als Schmelztiegel. Schon um 1900 bestand die Hälfte der Stadtbevölkerung aus Zugewanderten, und nach der Kriegsniederlage, der Auflösung des habsburgischen Vielvölkerreichs und der Flucht der jüdischen Bevölkerung aus dem russisch besetzten Galizien entwickelte sich das Migrationszentrum Wien zur "dynamischsten und tolerantesten intellektuellen Gemeinde der Welt". Anstelle ethnonationalistischer, religiöser oder geschlechtsspezifischer Identitäten, die schon in der Donaumonarchie nur eine geringe Rolle spielten, bildete sich eine europäische, kosmopolitische Mentalität heraus, die laut Cockett dem Freiheitsdenken angelsächsischer Prägung näher stand als kontinentalen Stammestraditionen.

Erster Meilenstein des Wiener Aufbruchs war das gewaltige Sozialexperiment des "Roten Wien" unter den sozialdemokratischen Bürgermeistern Jakob Reumann und Karl Seitz 1919 bis 1934. Die Stadt schuf gewaltige Wohlfahrtsprogramme für das großstädtische Proletariat und legte das größte öffentliche Wohnungsbauprogramm der Welt auf: In 382 Gemeindebauten entstanden 65.000 Wohnungen für zweihunderttausend Menschen.

Doch der Autor verschweigt nicht die Kehrseite dieses "Bevormundungsstaates": Hausmeister übten mit harter Schlüsselgewalt despotische Verhaltenskontrollen aus, Gesundheitsbeamte nahmen Müttern ihre Kinder zur "Pflegeunterbringung" weg, und mit der Einweisung in Kleinwohnungen zerschlugen die Reformer die Großfamilien, die die kulturelle und wirtschaftliche Existenzgrundlage der Arbeiter waren. Hier sieht Cockett "eine organische Kultur durch eine Plangesellschaft ersetzt".

Das schürte schon früh den Widerstand von Freidenkern der austroliberalen Schule wie Mises, Popper, Polanyi, Hayek oder Schumpeter. Diese Vordenker der Globalisierung - viele von ihnen trafen sich 1938 im Pariser Lippmann-Kolloquium wieder und gründeten 1947 den neoliberalen Thinktank der "Mont Pèlerin Society" am Genfer See - hatten aus der Anschauung des "Roten Wien" gelernt, Kollektivismen zu misstrauen und individuelle Freiheit wichtiger als Schutz und Sicherheit zu nehmen.

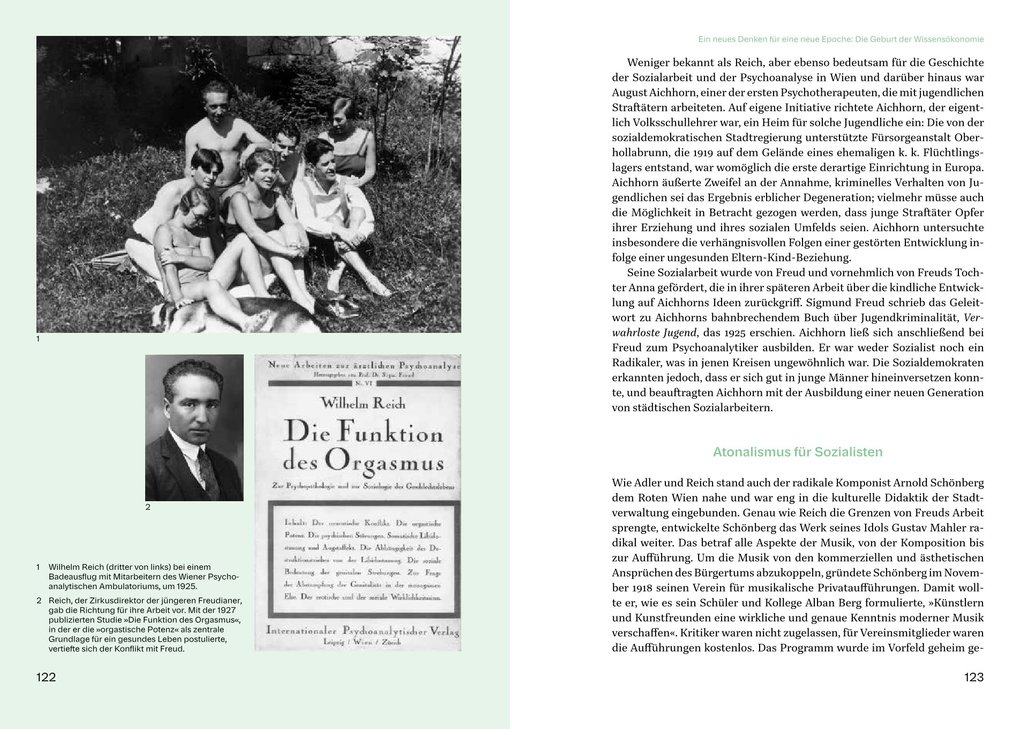

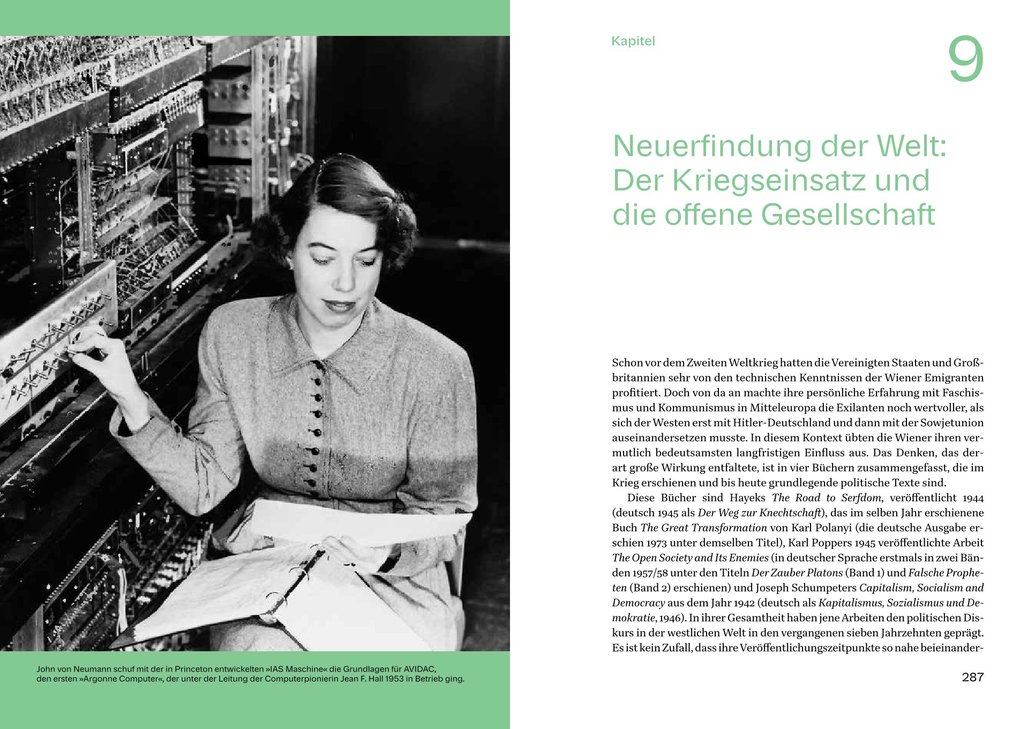

Der Autor beschreibt die Vielzahl von Universitätsseminaren, Privatkursen, Hobbyzoos und Heimlaboratorien, in der die jungen Wiener Biologen, Mathematiker, Philosophen, Künstler, Radiologen, Ökonomen, Psychoanalytiker und Politikwissenschaftler in der Zwischenkriegszeit ihre Beiträge zur Entwicklung des modernen Denkens leisteten. Besonders hebt er die Rolle von Frauen wie Lise Meitner, Charlotte Bühler, Grete Schütte-Lihotzky, Hedy Lamarr, Anna Freud oder Melanie Klein hervor. Cockett subsumiert diese Generation trotz ihrer bürgerlich-konservativen Herkunft als Angehörige einer "Gegenkultur", die oft jedoch blind gegenüber dem Aufstieg der Nationalsozialisten waren: "Sie waren derart von der atemberaubenden intellektuellen Produktion in ihrem eigenen Milieu geblendet, dass sie nicht sehen konnten, was außerhalb ihrer unmittelbaren Lebenswelt geschah."

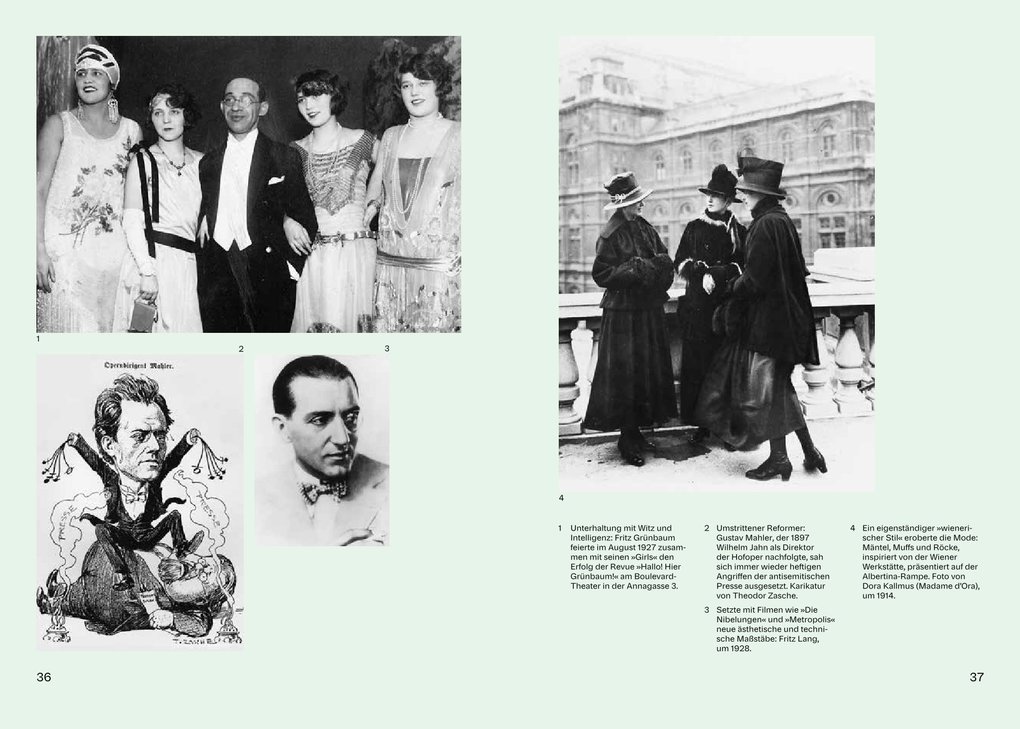

Vielen gelang die Auswanderung - häufig über den Knotenpunkt Berlin -, vor allem nach Amerika. In Hollywood reüssierten Fritz Lang, Billy Wilder, Fred Zinnemann, Michael Curtiz und Otto Preminger. Und die Werbeleute aus der TV-Serie "Mad Men" kann man sich weitgehend als Wiener Konsumpsychologen, Marktforscher und Produktgestalter vorstellen, etwa Sigmund Freuds Neffe Edward Bernays, Ernest Dichter oder Paul Lazarsfeld. Diese österreichischen Konsumingenieure schafften es, mit freudianisch inspirierten Affektanalysen die Produktkultur libidinös zu besetzen.

Ähnlich schufen Wiener Architekten in Amerika den fröhlichen Hedonismus des "Californian Style". Richard M. Schindler und Richard Neutra, beide Schüler von Loos und Wagner in Wien, entwickelten unter dem Einfluss von Frank Lloyd Wright eine sensualistische Moderne, die mit ihren vibrierenden Schneewittchensärgen den Amerikanern die deutschen Bauhaus-Dämonen austrieb. Mit Nutzerbefragungen und Wunschlisten machten diese Architekten das Entwerfen zu einer psychologischen Ersatztherapie und schneiderten ihren Klienten die Wunschhäuser direkt auf den Leib - eine Inspiration, die die späteren Wiener Aktions-Architekten von Hans Hollein über Haus Rucker bis Coop Himmelb(l)au weiterführten.

In Großbritannien allerdings wirkten die Emigranten nicht nur segensreich. So bauten Arnold Deutsch und Edith-Tudor Hart aus dem Widerstandserbe des "Roten Wien" die "Cambridge Five" auf, den erfolgreichsten sowjetischen Spionagering im Kalten Krieg. Für internationalen Glanz dagegen sorgten die von Wienern in London gegründeten Qualitätsverlage Thames & Hudson, Pergamon Press, Phaidon oder Weidenfeld and Nicolson.

Der austroliberalen Schule flicht der Autor freilich zuweilen etwas zu üppig geratene Kränze: Ihr Denken sei so einflussreich gewesen wie zuvor der Marxismus-Leninismus, und ihre "Mont Pèlerin Society" habe zur Gründung des Internationalen Währungsfonds, der Welthandelsorganisation und der Weltbank beigetragen. Cockett erklärt den Markt- und Handelsoptimismus plausibel aus dem Zerfall der Donaumonarchie, als diese ökonomischen Vordenker die wieder erstarkten Nationalstaaten unschädlich zu machen versuchten: durch Freihandel und Globalisierung. Diese Zivilität sieht Cockett im Habsburgerreich angelegt: ein Imperium, das ohne koloniale Eroberungen auskam und sein Territorium allein durch Respekt, Verträge und dynastische Verbindungen gesichert habe.

Die Virulenz des Antisemitismus und die Entstehung des Zionismus kommen im Buch leider zu kurz, ebenso die Rolle der Österreicher beim Holocaust. Mies van der Rohe hat entgegen dem Autor nicht in New York, sondern Chicago praktiziert, Heidegger war in Österreich zwar unbeliebt, aber sicherlich nicht als "Kants Stellvertreter auf Erden", und für Ernst Gombrichs wiederholt zitierte Aversion der Österreicher gegen den "metaphysischen Nebel des deutschen Idealismus" findet sich keine Quelle.

Die enzyklopädische Breite dieses reich bebilderten und sorgfältig übersetzten Buches hat ihre Stärken in den natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen. Bei Kunst und Philosophie verliert sich Cockett aber häufig im Aufzählen von Namen und Daten. Wenn er zuweilen die entlegensten Bukowina-Herkunftsorte als Beleg des Wien-Magnetismus heranzieht, grenzt das an kontaktmagischen Beseelungseifer. Dennoch vermag sein Epochenporträt von Wien als geistiger Lebensform die wichtigsten intellektuellen Transfers im zwanzigsten Jahrhundert neu zu erhellen. MICHAEL MÖNNINGER

Richard Cockett: "Stadt der Ideen". Als Wien die moderne Welt erfand.

Aus dem Englischen von Stephan Gebauer. Molden Verlag, Wien 2024. 432 S., Abb., geb.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.