Zustellung: Sa, 19.07. - Di, 22.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

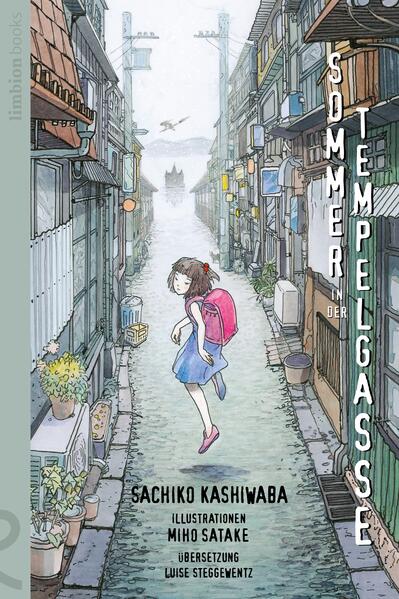

Das Meisterwerk der japanischen Bestsellerautorin Sachiko Kashiwaba erreicht nun endlich auch junge deutschsprachige LeserInnen. Roman mit Mystery- und Fantasy-Elementen und Illustrationen der Manga- und Anime-Illustratorin Miho Satake. Kazu ahnt, dass etwas Seltsames vor sich geht, als er mitten in der Nacht ein Mädchen in einem weißen Kimono aus seinem Haus schleichen sieht - hat er geträumt? Oder hat er einen Geist gesehen? Die Dinge werden noch merkwürdiger, als er am nächsten Tag in die Schule kommt und genau dieselbe Gestalt in seinem Klassenzimmer sitzen sieht. Niemand sonst findet das ungewöhnlich, und obwohl Kazu sich nicht daran erinnern kann, sie jemals zuvor gesehen zu haben, sind alle davon überzeugt, das Geistermädchen Akari seit Jahren zu kennen. Als Kazus Sommerprojekt über den Kimy tempel die Aufmerksamkeit seiner mysteriösen Nachbarin Frau Minakami und seiner geheimnisvollen neuen Mitschülerin Akari auf sich zieht, erfährt Kazu bald, dass in seiner Heimatstadt nicht alles so ist, wie es scheint. Kazu stößt auf eine längst vergessene Legende, wonach im Kimy tempel Tote wieder zum Leben erweckt werden können. Das würde Akaris plötzliches Auftauchen erklären - ist sie ein Zombie oder ein Geist? Kazu und Akari verbünden sich, um die Quelle der Tempelkraft zu finden und zu schützen. Eine unvollendete Geschichte in einer Zeitschrift aus Akaris Jugendzeit könnte der Schlüssel sein, um Akari in der Welt der Lebenden zu halten. Es liegt an ihnen, das Ende der Geschichte zu finden und das Geheimnis zu lösen. Währenddessen verschwören sich die Erwachsenen um sie herum und versuchen alles, um sie daran zu hindern, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Inhaltsverzeichnis

INHALT mit Seitenzahl

1. EIN GEIST IN MEINEM HAUS 11

2. BIN ICH ALS EINZIGER VERRÜCKT? 30

3. SELTSAME ALTE LEUTE 47

4. MEIN ZUHAUSE IST DER KIMYOTEMPEL! 59

5. DER VERSCHWUNDENE BUDDHA 77

6. DAISY 96

7. DER MOND STEHT LINKS TEIL EINS 110

8. DER MOND STEHT LINKS TEIL ZWEI 134

9. FAHRT ANS MEER 153

10. MIA LI 168

11. DER MOND STEHT LINKS TEIL DREI 183

12. DER MOND STEHT LINKS TEIL VIER 203

13. DER SOMMER GEHT ZU ENDE 227

1. EIN GEIST IN MEINEM HAUS 11

2. BIN ICH ALS EINZIGER VERRÜCKT? 30

3. SELTSAME ALTE LEUTE 47

4. MEIN ZUHAUSE IST DER KIMYOTEMPEL! 59

5. DER VERSCHWUNDENE BUDDHA 77

6. DAISY 96

7. DER MOND STEHT LINKS TEIL EINS 110

8. DER MOND STEHT LINKS TEIL ZWEI 134

9. FAHRT ANS MEER 153

10. MIA LI 168

11. DER MOND STEHT LINKS TEIL DREI 183

12. DER MOND STEHT LINKS TEIL VIER 203

13. DER SOMMER GEHT ZU ENDE 227

Produktdetails

Erscheinungsdatum

24. Januar 2024

Sprache

deutsch

Auflage

2000. Auflage

Seitenanzahl

236

Altersempfehlung

ab 8 Jahre

Autor/Autorin

Sachiko Kashiwaba, Sashiko Kashiwaba

Übersetzung

Luise Steggewentz

Illustrationen

Miho Satake

Weitere Beteiligte

Franziska Riedel

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

japanisch

Produktart

gebunden

Abbildungen

Klassische Manga-Zeichnungen und Vignetten in Schwarz-Weiß.

Gewicht

433 g

Größe (L/B/H)

216/149/20 mm

ISBN

9783910549043

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Ein neugieriger Junge, der Geist eines längst verstorbenen Mädchens, ein geheimnisvoller alter Tempel, eine unvollendete Geschichte und einige Wochen Sommerferien ergeben ein unvergessliches Abenteuer «Die fesselnde Mischung aus Humor und Mystery ist mit echter Substanz unterlegt, die zum tieferen Nachdenken anregt. Kirkus Reviews Magazine, 2021

"Geschichten schaffen Empathie. Sie ermöglichen es den Leserinnen, ihre vorgefassten Meinungen zu überwinden und den Menschen oder Geistern so zu begegnen, wie sie wirklich sind." Alison Fincher, Asian Review of Books, September 2021

"Sommer in der Tempelgasse gibt seinen Lesern einen wunderbaren Einblick in die japanische Kultur und Tradition. Und während die innere Geschichte ihre gruseligen Momente hat, ist das bei der äußeren Geschichte nicht der Fall. Die beiden Erzählungen bilden ein befriedigendes und überraschend tiefgründiges Ganzes, das Fragen nach Leben, Tod, Sinn und Freundschaft aufgreift, verpackt in ein übernatürliches Sommergeheimnis."WorldLitKid, Book Review "Temple Alley Summer", July 2021

"Geschichten schaffen Empathie. Sie ermöglichen es den Leserinnen, ihre vorgefassten Meinungen zu überwinden und den Menschen oder Geistern so zu begegnen, wie sie wirklich sind." Alison Fincher, Asian Review of Books, September 2021

"Sommer in der Tempelgasse gibt seinen Lesern einen wunderbaren Einblick in die japanische Kultur und Tradition. Und während die innere Geschichte ihre gruseligen Momente hat, ist das bei der äußeren Geschichte nicht der Fall. Die beiden Erzählungen bilden ein befriedigendes und überraschend tiefgründiges Ganzes, das Fragen nach Leben, Tod, Sinn und Freundschaft aufgreift, verpackt in ein übernatürliches Sommergeheimnis."WorldLitKid, Book Review "Temple Alley Summer", July 2021

Besprechung vom 16.03.2024

Besprechung vom 16.03.2024

Schreib meine Freundin ins Leben zurück!

Das untote Mädchen: In Sachiko Kashiwabas Kinderbuch erweisen sich die Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits als unscharf.

Von Steffen Gnam

Sachiko Kashiwaba überblendet in ihrem Roman "Das geheimnisvolle Dorf im Nebel" Alltägliches mit Surrealem, Mythen und Mystery, Elemente englischer Schauerliteratur mit jenem humorvollen Horror, der die japanische Vortragskunst "Rakugo" prägt.

Die Abenteuergeschichte beginnt damit, dass der Grundschüler Kazu ein Geistermädchen im schneeweißen Kimono aus den Schiebetüren seines Hauses entschwinden sieht - seine Straße hieß früher "Kimyotempelgasse", wobei der Tempelname "Kimyo" so viel wie "zurückkehrende Leben" bedeutet. Am nächsten Tag sitzt es im Klassenzimmer, doch alle Klassenkameraden wundern sich über Kazus Verwunderung, denn besagte Akari sei schon immer da gewesen.

Ist Akari eine "Wiederauferstandene"? Und warum kam sie aus Kazus Haus? Von seinem Onkel erfährt Kazu, dass es sich beim Kimyotempel um die Statue eines zwischen den Gassenbewohnern zirkulierenden "wandernden Buddhas" handelte. Durch ihre Anrufung konnte man für die Rückkehr verstorbener Angehöriger beten. Doch als Kazu im Hausaltar nach der Buddhastatue sucht, ist sie verschwunden: Würde sie vom Dieb verbrannt, wäre Akaris wiedergewonnenes Leben - vierzig Jahre zuvor war sie an einer unheilbaren Erkrankung gestorben - in Gefahr.

Die mutmaßliche Diebin, auch wenn sie die Tat leugnet, ist die alte Nachbarin Minakami, mit der Kazu eine Hassliebe verbindet, zumal sie die Macht hätte, Akaris Existenz zu vernichten. Weitere alte Akteure sind die Mutter aus Akaris erstem Leben, die eine Rolle bei ihrer Wiederauferstehung spielte, und eine alte Kimono-Händlerin. Erkenntnis und Erzählstoff gedeihen bei Kashiwaba aus solchen Interaktionen alter Menschen mit Kindern - wobei die Kinder oft vernünftiger, lebensklüger wirken.

Ein Schlüssel zur Wahrung der Quelle der Tempelkraft und zum Weiterleben Akaris liegt in einem unvollendeten Fortsetzungsroman, den sie als rare Erinnerung an ihr Vorleben vor 40 Jahren in einer Mädchenzeitschrift las. Akari und Kazu begeben sich auf metaphorische Suche nach dem Ende der Geschichte. Als sie die Autorin des Romans ausfindig machen - es handelt sich um Minakami -, bittet Kazu sie, ihn zu Ende zu schreiben, um Akari im Diesseits zu halten: "Diese Geschichte war jetzt sozusagen ihr restliches Leben." Die westlich-märchenhafte Story als Buch im Buch um eine Hexe, Prinzen und magische Perlen spiegelt die Rahmenhandlung als Parabel über gute und schlechte Geister, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, Empathie und Überlebenswillen, das Zeitfenster unserer Existenz und den Wert zweiter Chancen.

Subtil verwebt Kashiwaba Erzählstränge der Binnengeschichte, in der ebenfalls ein ins Diesseits migriertes Geistwesen integriert wird, mit der Rahmenerzählung. So ist das Buch ein Lob der Solidarität zwischen den Generationen und der den Tod überwindenden Freundschaft. In einer rasanten übersinnlichen Schlussvolte verschwindet das Mädchen erneut, um, nunmehr diesseitserfahren, in Kanada aufzuwachsen und eines Tages eine "sichtbare" Familie zu gründen.

"Sommer in der Tempelgasse" ist eine wundervolle Parabel über Toleranz und Transzendenz und über das Glück auch und gerade in seiner Vergänglichkeit. Zu guter Letzt ist der Roman ein Lehrstück in Sachen Resilienz, Aufbegehren und der Selbstermächtigung der Kinder.

Sachiko Kashiwaba: "Sommer in der Tempelgasse".

Aus dem Japanischen von Luise Steggewentz. limbion books, Dießen 2024. 240 S., geb., 20,- Euro. Ab 10 J.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.