Zustellung: Sa, 24.05. - Di, 27.05.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

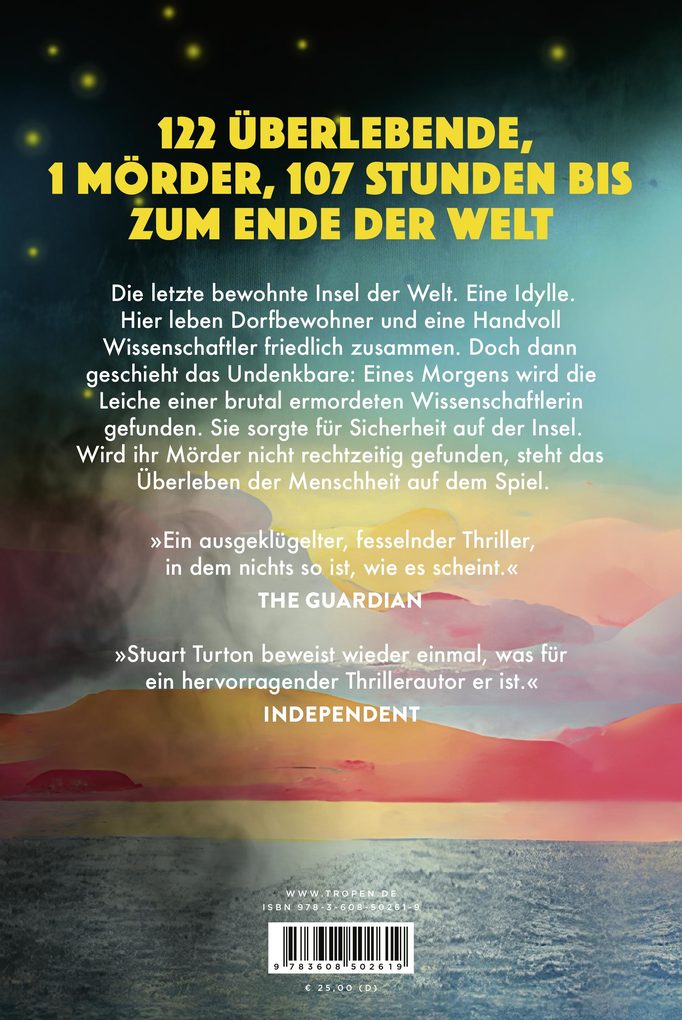

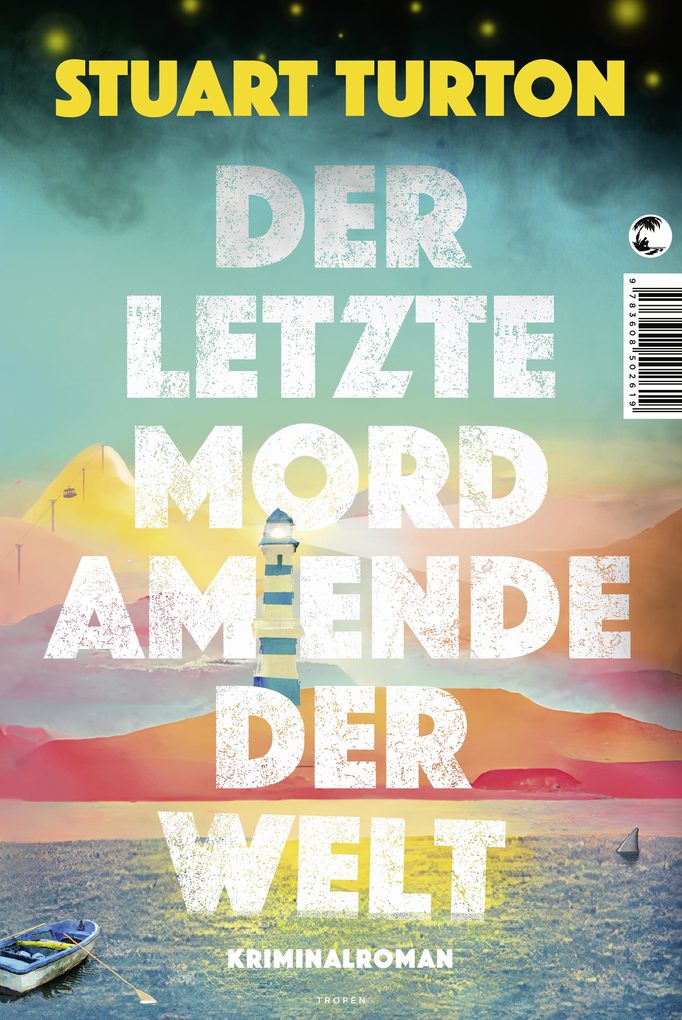

122 Überlebende, 1 Mörder, 107 Stunden bis zum Ende der Welt

In limitierter Erstauflage mit wunderschön gestaltetem Farbschnitt

Die letzte bewohnte Insel der Welt. Eine Idylle. Hier leben Dorfbewohner und eine Handvoll Wissenschaftler friedlich zusammen. Doch dann geschieht das Undenkbare: Eines Morgens wird die Leiche einer brutal ermordeten Wissenschaftlerin gefunden. Sie sorgte für Sicherheit auf der Insel. Wird ihr Mörder nicht rechtzeitig gefunden, steht das Überleben der Menschheit auf dem Spiel.

Die Welt wurde durch einen giftigen Nebel zerstört, nur auf einer kleinen Insel im Mittelmeer existieren dank eines komplizierten Abwehrsystems letzte Überlebende. Wissenschaftler sorgen für ein friedliches Leben, sie überwachen die Landwirtschaft, die nächtliche Sperrstunde und sogar die Gedanken der Dorfbewohner. Die wiederum stellen keine Fragen - bis eine der Wissenschaftlerinnen eines Morgens ermordet aufgefunden wird. Schnell stellt sich heraus, dass dieser Mord das Abwehrsystem der Insel heruntergefahren hat. Wird der Mörder nicht innerhalb der nächsten 107 Stunden gefunden, wird die Insel von dem Nebel verschluckt. Und auch die letzten Menschen auf Erden werden aussterben. Das Problem: Niemand erinnert sich daran, was in der vergangenen Nacht geschehen ist.

»Ein ausgeklügelter, fesselnder Thriller, in dem nichts so ist, wie es scheint. « The Guardian

»Stuart Turton beweist wieder einmal, was für ein hervorragender Thrillerautor er ist. « Independent

Produktdetails

Erscheinungsdatum

15. Februar 2025

Sprache

deutsch

Auflage

1. Auflage 2025

Seitenanzahl

454

Autor/Autorin

Stuart Turton

Übersetzung

Dorothee Merkel

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

englisch

Produktart

gebunden

Gewicht

640 g

Größe (L/B/H)

215/150/40 mm

Sonstiges

gebunden mit Schutzumschlag, mit gestaltetem Buchschnitt

ISBN

9783608502619

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Der Autor Stuart Turton erzählt sehr dicht und dabei absolut fesselnd. Einmal angefangen, entwickelt sich direkt ein richtiger Lesesog und man möchte die Geschichte gar nicht mehr aus der Hand legen. [ ] Ein gutes Buch zum Eintauchen. «Pia Patt, WDR 2, 17. März 2025 Pia Patt, WDR 2

»Mit nur drei Büchern hat sich der Brite Stuart Turton als einer der vielseitigsten Krimiautoren etabliert. [ ] Am Ende dieses Krimis ist nichts mehr, wie man es zu Beginn vermutet hätte. Lesenswert! «Peter Huber, Die Presse am Sonntag, 16. März 2025 Peter Huber, Die Presse am Sonntag

» Der letzte Mord am Ende der Welt ist kein klassischer Kriminalroman, sondern eine Mischung aus verschiedenen Genres. Neben einem Krimi steckt hier auch noch ein bisschen Science Fiction, ein wenig Abenteuer und eine gute Portion Dystopie drin - und gerade diese Mischung macht das Buch so besonders. «Pia Patt, WDR 2, 17. März 2025 Pia Patt, WDR 2

»Mit nur drei Büchern hat sich der Brite Stuart Turton als einer der vielseitigsten Krimiautoren etabliert. [ ] Am Ende dieses Krimis ist nichts mehr, wie man es zu Beginn vermutet hätte. Lesenswert! «Peter Huber, Die Presse am Sonntag, 16. März 2025 Peter Huber, Die Presse am Sonntag

» Der letzte Mord am Ende der Welt ist kein klassischer Kriminalroman, sondern eine Mischung aus verschiedenen Genres. Neben einem Krimi steckt hier auch noch ein bisschen Science Fiction, ein wenig Abenteuer und eine gute Portion Dystopie drin - und gerade diese Mischung macht das Buch so besonders. «Pia Patt, WDR 2, 17. März 2025 Pia Patt, WDR 2

Besprechung vom 05.05.2025

Besprechung vom 05.05.2025

Detektivgeschichten sind hier verboten

Ein Nebel, der alles tötet, was er berührt: Der Brite Stuart Turton setzt auf eine KI als Ich-Erzählerin

Stuart Turton muss ein guter "Cluedo"-Spieler sein, denn er nimmt die Regeln des klassischen Whodunnit-Rätsels und verziert sie mit neuen Ornamenten. Schon in seinem Debütroman "Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle" spielte er mit Zeitschleifen und Perspektivwechseln, indem er seinen Ermittler jeden Morgen im Körper eines anderen Dinnerpartygastes erwachen ließ, um den Mord, der am Abend in der großen Villa verübt werden würde, aufzuklären.

"Der Tod und das dunkle Meer", das zweite Buch des britischen Autors, entführte ins Jahr 1634 auf eine Schiffspassage von Indonesien nach Amsterdam, wo Hexenglauben, Magie und Teufelsspuk mit mehreren Toten an Bord einherzugehen scheinen. In seinem neuen Roman, "Der letzte Mord am Ende der Welt", nimmt er nun das seit Edgar Allan Poes "Doppelmord in der Rue Morgue" beliebte Thema des Verbrechens im geschlossenen Raum auf, dehnt dessen Randbedingungen maximal aus und ergänzt das Ganze um einige genrefremde Elemente: Der Tatort ist eine Insel, die aber keiner betreten oder verlassen kann.

Wie das funktioniert, erklärt gleich zu Beginn die alte Niema einer Gruppe von Schülern, als bei einer Bootsexkursion tote Fische an die Bordwand schwappen: "'Wie ihr sehen könnt, tötet der Nebel alles, was er berührt', sagt Niema zu ihren Schülern und zeigt auf die Fische. 'Unglücklicherweise bedeckt er die gesamte Erde - außer unserer Insel und einem etwa einen Kilometer breiten Ozeanstreifen, der sie umgibt.'"

Turton leiht sich also ein paar Elemente aus der Science-Fiction. Nur hundertzweiundzwanzig Personen leben auf der Insel, "denn für mehr würde unser Ackerland nicht ausreichen und auch nicht die uns zur Verfügung stehende Wassermenge", erklärt Niema an anderer Stelle. Normalerweise verläuft das Zusammenleben friedlich, die Dorfbewohner versuchen, die technischen Überreste der Zivilisation zu flicken, so gut sie können: "Entlang der Hausmauern sind Blumenbeete angelegt, und eine alte, herabgestürzte Radarschüssel wurde zusammengeflickt und in eine Vogeltränke umgewandelt. Vier verrostete Jeeps dienen als Hochbeete für Kräuter, und aus Granatenhülsen wachsen Zitronen- und Orangenbäume." Alles mutet wie eine idyllische Kommune an, bis eines Morgens die Leute ohne Erinnerung an die Geschehnisse der vergangenen Nacht erwachen, die verkohlten Reste eines Gebäudes vorfinden und darin Niemas Leiche finden.

Da Niema nicht nur als Lehrerin der Gemeinschaft fungierte, sondern als ehemalige Wissenschaftlerin auch einen Mechanismus entwickelt hatte, der den Nebel von der Insel fernhielt, bewegen sich die tödlichen Schwaden nach ihrem Tod unaufhaltsam auf das Eiland zu. Die neugierige Emory, die heimlich Detektivgeschichten liest - zum Schutz des Friedens in der Dorfgemeinschaft ist die Lektüre von Geschichten über Mord und Totschlag verboten -, macht sich auf die Suche nach den Schuldigen, um die letzten Überlebenden der Menschheit zu retten.

So weit die abenteuerliche Prämisse dieses Plots. Die Ich-Erzählerin dieser Geschichte ist eine Künstliche Intelligenz, die mit allen Dorfbewohnern permanent per Gehirnschnittstelle vernetzt ist - der Versuch einer Modernisierung des Prinzips auktorialer Erzähler, den Turton aber nicht ganz konsequent durchhält.

Vielmehr jubelt er dieser allwissenden Erzählinstanz Unzuverlässigkeiten unter, denn das Rechnerwesen hat zwar permanent Einblick in alle Köpfe und Zugriff auf jede Erinnerung und Emotion, teilt dieses Wissen dann aber doch nicht in seiner Gesamtheit mit dem Publikum - klar, es soll ein Krimi sein, bei dem die Leser miträtseln, warum dann aber überhaupt dieser Kunstgriff? Und braucht es die Science-Fiction-Anleihen überhaupt?

Manchmal will der Autor zu originell sein. Bei einigen seiner Vergleiche funktioniert das - "Thea betrachtet ihren ehemaligen Lehrling mit zusammengekniffenen Augen. Emory hat das Gefühl, als würde sie mit Metallwolle abgebürstet" -, bei anderen nicht. Auch überflüssige Adjektive gibt es zuhauf - "er begegnet ihrem bestürzten Blick mit vernichtender Geringschätzung". Stuart Turtons Stärke bleibt das Spinnen immer neuer Plot-Twists, deren Spannung dann selbst die mitunter zu simple Figurenzeichnung auszugleichen vermag. MARIA WIESNER

Stuart Turton: "Der letzte Mord am Ende der Welt". Kriminalroman.

Aus dem Englischen von Dorothee Merkel.

Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2025.

464 S., geb.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen

am 15.05.2025

Mehr Dystopie als Krimi

"Der letzte Mord am Ende der Welt" wird als Krimi vermarktet, ist jedoch eher eine Art Endzeitroman/Dystopie, in dem eben zufällig auch ein Mord vorkommt.

Nachdem ich bei einem anderen Buch des Autors mit historischem Setting das Problem hatte, dass mir die Handlung zu sehr ins Übernatürliche abdriftetet und ich die Lektüre daraufhin abgebrochen habe, fand ich es hier besser gelöst. Da es ein Roman ist, der in der Zukunft spielt, gibt es ebenfalls übernatürlich anmutende Handlungsstränge, die man jedoch mit fortschrittlicher Technologie erklären kann, was ich besser gemacht fand. Ob jetzt alles 100% logisch ist, darüber kann man sicherlich streiten, persönlich fand ich es beim Lesen schlüssig und für eine reine Unterhaltungslektüre passend genug, zumal wir eine Künstliche Intelligenz als Erzählerin haben, die selbst zugibt, dass sie nicht unbedingt ein zuverlässiger Erzähler ist.

am 09.05.2025

Origineller und spannender Kriminalroman

Mit seinem neuen Roman "Der letzte Mord am Ende der Welt" zeigt Stuart Turton mehr, dass er der Autor schlechthin für spannende und kreative Genre-Experimente ist. Auch bei diesem Buch erfindet sich Turton ganz neu und überrascht mit einem originellen Setting und vielen einfallsreichen Handlungsansätzen. Eine Konstante ist hingegen Turtons Stärke im World-Building. Mit viel Detailtreue schafft er eine lebendige Romanwelt mit vielschichtigen Figuren. Die Handlung zeichnet sich durch ihre geschickte Führung und die spannungsreichen Wendungen aus, bei denen Turton geschickt mit den Erwartungen seiner Leserschaft spielt. Zugleich gelingt es Turton als Autor unberechenbar zu bleiben, sodass auch die Leserinnen und Leser seiner beiden vorherigen Bücher von diesem Buch überrascht sein werden. An Herz gelegt sei dieses Buch nicht nur den Fans von Kriminalromanen, sondern all denjenigen, die auf der Suche nach einer spannenden und originellen Geschichte sind.