Zustellung: Di, 08.07. - Do, 10.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

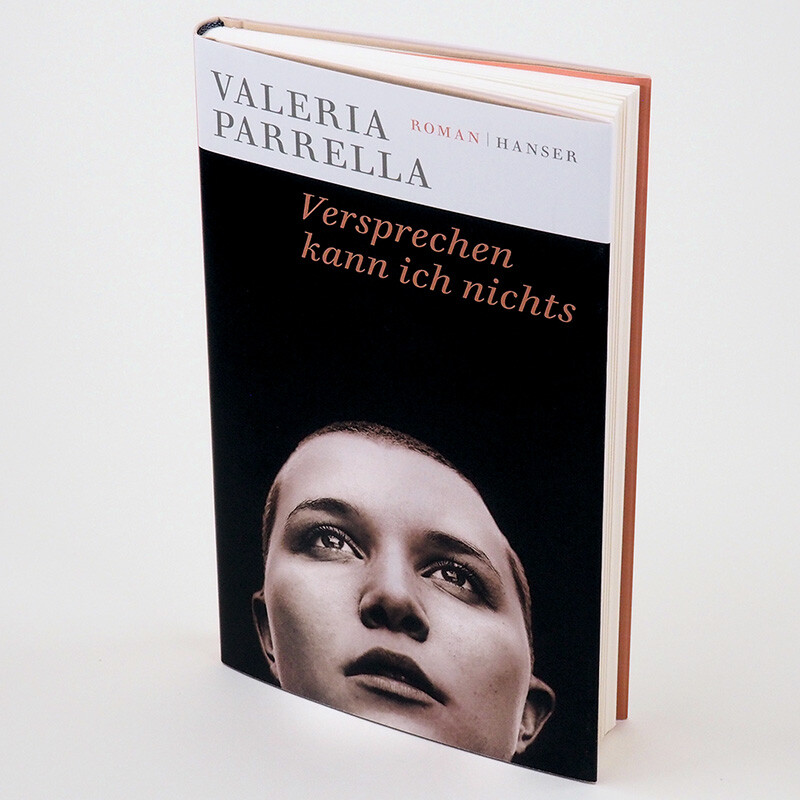

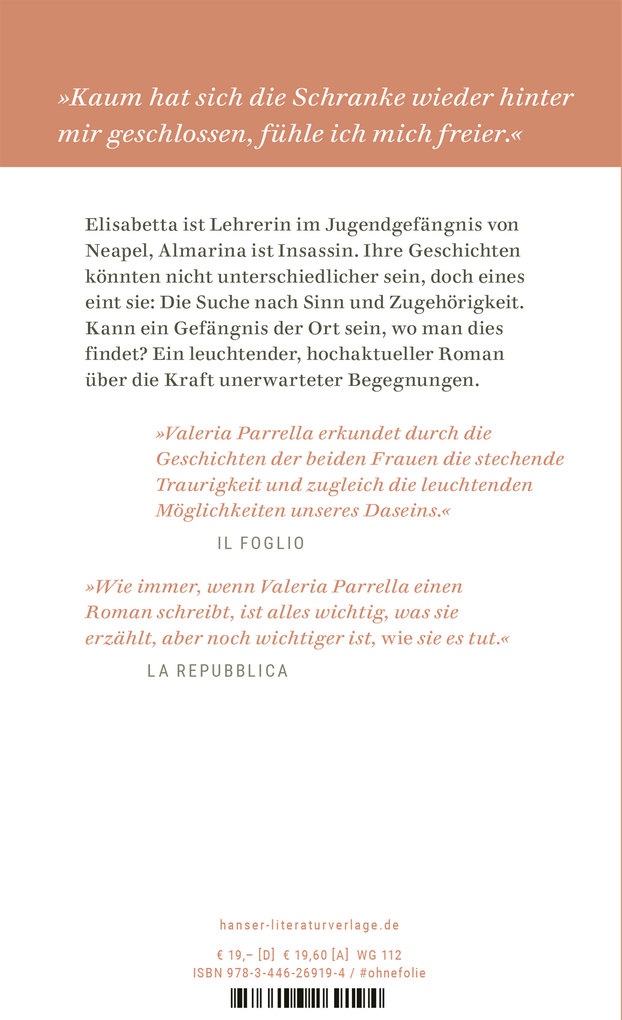

"Zutiefst persönlich, elegant und so frei, wie die Frauen von denen Parrella erzählt." (Vanity Fair)Elisabetta arbeitet als Lehrerin im Jugendgefängnis von Neapel. Als ihr Mann stirbt, stürzt sie sich in die Arbeit. Morgens durchquert sie die Stadt, lässt Lärm und Trauer hinter sich und verspürt Erleichterung, sobald sich das Tor hinter ihr schließt. Doch wie weit geht ihre Verantwortung für die Jugendlichen? Als die eigensinnige Almarina in der Anstalt landet, wird dies für Elisabetta zur persönlichen Prüfung. Kann sie der jungen Frau, die vor dem gewalttätigen Vater aus Rumänien geflohen ist, helfen? Oder ist es in Wirklichkeit sie selbst, die Halt sucht? Die Geschichten der Frauen verbinden sich zu einem Porträt des heutigen Italiens - ein leuchtender Roman über die Frage nach dem richtigen Handeln.

Produktdetails

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

"'Versprechen kann ich nichts` ist ein Büchlein von 137 Seiten, die sich lesen wie ein literarisches Schwergewicht. Es geht um Liebe, Hoffnung und den Glauben, dass - egal wie das Leben uns mitspielt - immer eine ganze Zukunft vor uns liegt. Man sollte nur bereit sein, seine Räume zurückzuerobern und sie mit seiner Seele und seinem Geist zu bewohnen. Annette König, Die BuchKönig bloggt / SRF1, 13. 04. 2021

"Parrella umkreist ihre Protagonistinnen. Ihre Worte deuten vieles nur an, lassen manches im Dunkeln. Genau deswegen hallt dieser kleine Roman noch lang nach dem Lesen nach." Jutta Sommerbauer, Die Presse am Sonntag, 11. 04. 2021

"Parrella umkreist ihre Protagonistinnen. Ihre Worte deuten vieles nur an, lassen manches im Dunkeln. Genau deswegen hallt dieser kleine Roman noch lang nach dem Lesen nach." Jutta Sommerbauer, Die Presse am Sonntag, 11. 04. 2021

Besprechung vom 19.06.2021

Besprechung vom 19.06.2021

Die Freiheit hinter dem Eisengitter

Eine Lehrerin liebt ein Flüchtlingsmädchen: Valeria Parrellas Roman "Versprechen kann ich nichts"

Capri, Ischia, vielleicht auch Procida. Aber Nisida? Die Insel ist die fünftgrößte im Golf von Neapel, den sie vom Golf von Pozzuoli trennt. In den meisten Reiseführern kommt sie nicht vor, dabei kann ihr archäologischer Park besichtigt werden. Seit 1934 beherbergt sie eine Haftanstalt für jugendliche Straftäter - ein Ort außerhalb der Stadt und, durch eine Dammstraße mit dem Festland verbunden, zugleich Teil von ihr. Der Roman "Versprechen kann ich nichts" spielt weitgehend auf Nisida, einer abgeschotteten Welt, doch hat Valeria Parrella, wie sie Lebenswege zusammenführt und in Beziehung setzt, eine Geschichte über das in seiner Pracht angeschlagene Neapel, das von der Bürokratie drangsalierte Italien, das gespaltene Europa geschrieben.

Elisabetta Maiorano unterrichtet Mathematik im Jugendgefängnis. Ihre Ankunft dort eröffnet den Roman, die Anfahrt als ritualisierter Spießrutenlauf: Schranke, Ausweis, Kontrolle, Passierschein, Schuldgefühle, schließlich Erleichterung darüber, "hinter der Schranke und noch vor dem Gefängnis zu sein, die ganze Stadt unter sich zu lassen samt ihren Nöten, die die meinen sind". Stille: Auf der einen Seite der Vesuv, auf der anderen das Stahlwerk, beide erloschen. Die Blicke von in Kapuzenjacken vermummten jungen Leuten, jetzt nur den Motor nicht abwürgen und einen Parkplatz finden. Die Aussicht auf Capri, Handy abgeben, Panzerglasscheiben, Eisengitter: "Wie jeder, der nach Nisida kommt, bin ich wieder frei, wieder Kind."

Achterbahn der Gefühle und Hindernisse - so stellt sich Elisabetta Maiorano, die Sinne in Alarmbereitschaft und sprunghaft Erinnerungen abrufend, vor. Sie ist fünfzig Jahre alt, Einzelkind aus bürgerlichem Haus, legt Wert auf ihre Kleidung, ist Neapolitanerin, die ihre Stadt, deren Geheimnisse und Mysterien, liebt und an ihr leidet, seit drei Jahren verwitwet, hellwach und unruhig, einfühlsam und einsam. Parrella zeichnet den Steckbrief einer Frau, die sich selbst sucht. Nisida ist, und das im Wortsinn, denn die italienische Autorin dürfte Johann Gottfried Schnabel kaum kennen, auch eine Insel Felsenburg. Die literarische Gattung Robinsonade mag ein Globalisierungsopfer sein, hier werden ihre verkümmerten Möglichkeiten beiläufig reaktiviert. Die kleine Insel liegt nicht fernab der Zivilisation im Ozean, sondern - ganz im Gegenteil - an deren Kette und ist beides: Asyl und Exil, Ziel einer freiwilligen und einer unfreiwilligen Flucht.

"Heute sitzt ein neues Mädchen im Unterricht." Die Annäherung an den Arbeitsplatz ist auch eine Annäherung an die Person, die dem Roman im italienischen Original den Titel gibt: Almarina. Der Name ist ein Kofferwort, das "alma" (Seele) und "marina" (Meer) ineinanderschiebt. Die erste Rechenstunde mischt sich mit ihrer Geschichte: Sie ist sechzehn, Rumänin, der Vater hat sie vergewaltigt und ihr die Rippen gebrochen, mit dem kleinen Bruder ist sie geflohen, die Reise im Laster hat sie mit Sex bezahlt, in Fano wurden die Geschwister aufgegriffen und getrennt, Arban kam ins Heim, Almarina in eine Wohngruppe. Als sie ein Handy klaute, schickte sie der Richter nach Nisida: eine Schiffbrüchige wie Elisabetta, nur ganz anders.

Es entsteht eine private Beziehung zwischen den beiden Frauen; von der Gefängnisverwaltung wird das nicht gern gesehen, doch kommt es immer wieder vor. Elisabetta spürt eine Verantwortung für Almarina, sie beobachtet sie und hört ihr zu, entdeckt etwas von sich selbst in ihr, gewinnt ihr Vertrauen und kümmert sich. Vorsichtig kommen sich die Frau, die vergeblich versucht hat, schwanger zu werden, und das Mädchen, das keine Mutter hatte, näher. Die Lehrerin möchte die Schülerin über Weihnachten zu sich nach Hause holen, drei Tage nur, der Antrag wird genehmigt, die Probe bestanden. Einübung in den Alltag, in verlorengegangene Gewohnheiten, womöglich in eine gemeinsame Zukunft. Doch plötzlich ist Almarina verschwunden, vorzeitig entlassen in eine Wohngemeinschaft, und Elisabetta bemüht sich um die Vormundschaft.

Valeria Parrella, 1974 in Torre del Greco am Golf von Neapel geboren, versteht sich auf die Kunst, mit wenigen Worten viel zu sagen. Ihr kleiner poetischer Roman, der unaufdringlich auf Gramscis "Briefe aus dem Gefängnis" anspielt, holt diese - ja, doch - Liebesgeschichte dicht und prägnant, dabei bewundernswert leicht und diskret ans Licht, und auch die Übersetzung von Verena von Koskull lässt sie leuchten. Die vielen Gedanken und Überlegungen, Ängste, Zweifel, Abschweifungen, Träume, die die Autorin der Ich-Erzählerin mitgibt, nehmen unsentimental ein für eine Frau, die, begabt mit Aufmerksamkeit und Herzenswärme, mehr als "nur" Mathematik lehrt: einen Blick auf die Welt zu werfen, der diese anders aussehen lässt.

Die Schönheit Neapels trifft Elisabetta Maiorano am Morgen, wenn es leer ist und die Sonne im Rückspiegel aufscheint, das Elend der "Stadt, die einen zum Alles oder Nichts zwingt", wuchert im Alltag: "Draußen gehst du als Bettler durch die Welt. Draußen gibt es Kinder, weggeschmissen wie ein Wurf Kätzchen, und Teenager, die auf den Gleisen der Circumvesuviana fixen, ehe der Elf-Uhr-Schnellzug kommt, und die Frau im Morgenmantel, die im Tabakladen auf dem Hocker sitzt und auf den Wettmonitor stiert." Elliptische Sätze, Stichworte, Ortsnamen: Im Dickicht der Stadt hat es der Leser nicht immer leicht, sich zurechtzufinden.

Der Epilog führt wie der Prolog wieder ins Jugendgericht, wo über den Antrag entschieden wird. Willkür der Bürokratie. Ausgang offen. Doch was Almarina sagte, nachdem sie Nisida verlassen hatte, verrät, dass es ihr ernst ist: "Aber versprechen kann ich nichts."

ANDREAS ROSSMANN

Valeria Parrella: "Versprechen kann ich nichts". Roman.

Aus dem Italienischen von Verena von Koskull. Hanser Verlag, München 2021.

144 S., geb., 19,- [Euro].

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.

Bewertungen

LovelyBooks-Bewertung am 06.01.2023

Unglaublich schwermütige Erzählung über eine Lehrerin in einer neapolitanischen Jugendhaftanstalt und einer rumänischen Inhaftierten

LovelyBooks-Bewertung am 28.08.2021

Sehr verwirrend! Die Handlungsstrenge springen zu schnell und so häufig