Zustellung: Di, 08.07. - Do, 10.07.

Sofort lieferbar

VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:

Ein Lehrbuch für Journalisten: Alfred Kerrs Plauderbriefe aus Berlin.

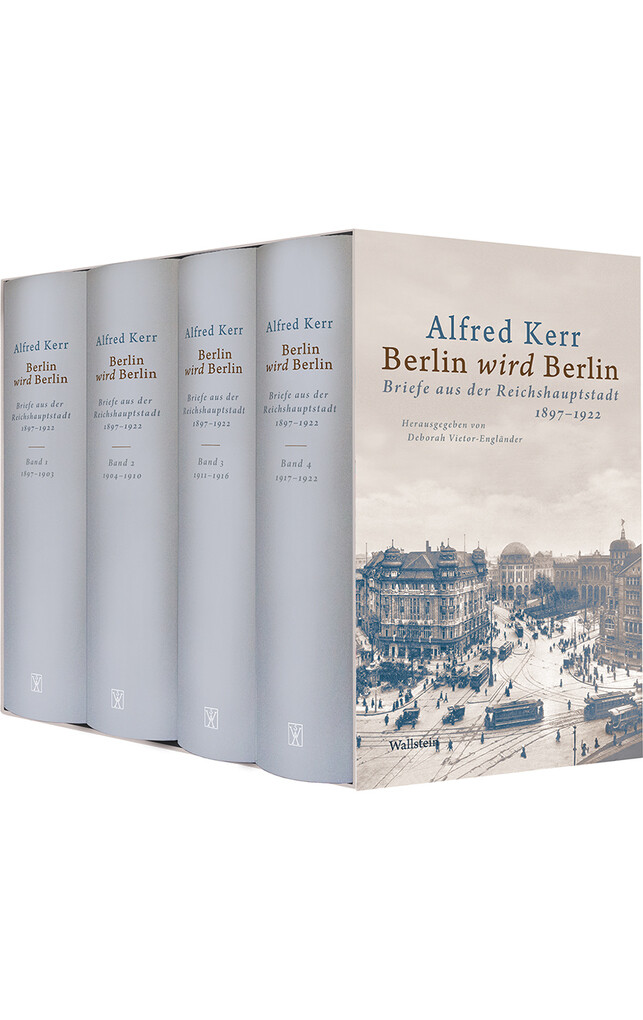

Über 25 Jahre schrieb Alfred Kerr aus Berlin ins ferne Königsberg (heute Kaliningrad / Russland) Plauderbriefe für die Sonntagsausgabe der »Königsberger Allgemeinen Zeitung«: Er beschreibt Aufbruch und Endstimmung im Ersten Weltkrieg, den Wandel von der Reichshauptstadt der Kaiserzeit durch die Revolution zur Hauptstadt der Republik: Berlin wird Berlin. Diese Texte waren jahrzehntelang verschollen. Kerr, der Starkritiker, der schon im Februar 1933 ins Exil floh, wurde nach seinem Tod 1948 zwar nicht vergessen, aber sein Ruhm überdauerte nur als Theaterkritiker. 1997, als die »Berliner Briefe«, Wochenberichte für die Breslauer Zeitung, wiederentdeckt wurden, sprach Kerrs Sohn Michael von einer »Wiederauferstehung« seines Vaters. Der Fund der Briefe in Breslau führte schließlich zum Fund der Berichte nach Königsberg über die Jahre im Kaiserreich, die hier erstmals veröffentlicht werden.

Über 25 Jahre schrieb Alfred Kerr aus Berlin ins ferne Königsberg (heute Kaliningrad / Russland) Plauderbriefe für die Sonntagsausgabe der »Königsberger Allgemeinen Zeitung«: Er beschreibt Aufbruch und Endstimmung im Ersten Weltkrieg, den Wandel von der Reichshauptstadt der Kaiserzeit durch die Revolution zur Hauptstadt der Republik: Berlin wird Berlin. Diese Texte waren jahrzehntelang verschollen. Kerr, der Starkritiker, der schon im Februar 1933 ins Exil floh, wurde nach seinem Tod 1948 zwar nicht vergessen, aber sein Ruhm überdauerte nur als Theaterkritiker. 1997, als die »Berliner Briefe«, Wochenberichte für die Breslauer Zeitung, wiederentdeckt wurden, sprach Kerrs Sohn Michael von einer »Wiederauferstehung« seines Vaters. Der Fund der Briefe in Breslau führte schließlich zum Fund der Berichte nach Königsberg über die Jahre im Kaiserreich, die hier erstmals veröffentlicht werden.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

26. Mai 2021

Sprache

deutsch

Seitenanzahl

2984

Autor/Autorin

Alfred Kerr

Herausgegeben von

Deborah Vietor-Engländer

Verlag/Hersteller

Produktart

kartoniert

Abbildungen

ca. 4

Gewicht

4628 g

Größe (L/B/H)

245/202/158 mm

ISBN

9783835338623

Entdecken Sie mehr

Pressestimmen

»Was hier vorliegt ( ) ist eine Sensation. ( ) Was dabei als Plauderbriefe daherkommt, ist eine Wucht. «

(Peter von Becker, Der Tagesspiegel, 22. 05. 2021)

»Großartige Alltags- und Kulturgeschichte, ein Meisterwerk feuilletonistischer Erzählkunst. «

(Meike Feßmann, SWR2 lesenswert, 23. 05. 2021)

»Und diese Berlin-Korrepondenzen für Königsberg sind ja auch eine Wucht. Ein Vermächtnis ohnegleichen. «

(Tilman Krause, Die Literarische Welt, 29. 05. 2021)

»Es ist ein Epos der Zeitgenossenschaft, das sich auf diesen dreitausend Seiten entfaltet nicht die abgerückte Perspektive der Geschichtsbücher, sondern der Straßenblick des Augenzeugen. «

(Andreas Kilb, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. 06. 2021)

»Auch nach mehr als 120 Jahren sind Kerrs Briefe alles andere als verstaubt. Man könnte sie zeitlos nennen, oder, wie es im fundierten Nachwort von Deborah Vietor-Engländer heißt ein Vermächtnis ohnegleichen . «

(Ludger Joseph Heid, Jüdische Rundschau 6 (82) Juni 2021)

»Ein Vierteljahrhundert im Wochentakt präsentiert, ein einmaliges Zeugnis soziokultureller Geschichte. «

(Volkmar Mühleis, Deutschlandfunk Büchermarkt »Buch der Woche«, 04. 07. 2021)

»Auf den wunden Punkt gebracht und stets mit einem Schlenker ins Sarkastische das ist der Stil des Plauderers Kerr in diesen Briefen. «

(Bernd Noack, Bayern 2 Kulturjournal, 18. 07. 2021)

»In den vier Bänden können Berlin-Freunde, Alltagshistoriker, Kulturwissenschaftler, stilsuchende Autoren und viele mehr einen stilistisch funkelnden Schatz heben. Hier findet sich die allerbeste Kerr-Seite Berlins. «

(Kristian Teetz, Redaktionsnetzwerk Deutschland/Göttinger Tageblatt, 04. 09. 21)

»Es ist ein Glück, dass die 733 verschollen geglaubten Texte nun wieder an die Öffentlichkeit gelangen. «

(Oliver Jahn und Florian Siebeck, AD Magazin, 9/2021)

»eine einzigartige Chronik der Epoche um 1900«

(Jens Bisky, DIE ZEIT, 18. 11. 2021)

»gleichsam unterhaltsam[. . .] wie literarisch anspruchsvoll[. . .]«

(Horst Schmidt, literaturkritik. de, 19. 10. 2021)

»Diese vier Bände sind eine Fundgrube für alle an der jüngeren deutschen Geschichte Interessierten! «

(Wolfgang Brauer, Das Blättchen, 03. 01. 2022)

»Ein Lehrbuch für Journalisten«

(Gour-med Buchtipps, 11/12 2021)

»(. . .) ein Muss für alle Freunde Kerrschen Schreibens. «

(Wolgang Brauer, Das Blättchen No. 1 (25. Jahrgang), 03. Januar 2022)

»Die Herausgeberin dieses publizistischen Meisterwerks (. . .) kennt Kerrs Arbeiten wie kaum sonst jemand. «

(Peter Steinbach, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, März 2022)

(Peter von Becker, Der Tagesspiegel, 22. 05. 2021)

»Großartige Alltags- und Kulturgeschichte, ein Meisterwerk feuilletonistischer Erzählkunst. «

(Meike Feßmann, SWR2 lesenswert, 23. 05. 2021)

»Und diese Berlin-Korrepondenzen für Königsberg sind ja auch eine Wucht. Ein Vermächtnis ohnegleichen. «

(Tilman Krause, Die Literarische Welt, 29. 05. 2021)

»Es ist ein Epos der Zeitgenossenschaft, das sich auf diesen dreitausend Seiten entfaltet nicht die abgerückte Perspektive der Geschichtsbücher, sondern der Straßenblick des Augenzeugen. «

(Andreas Kilb, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. 06. 2021)

»Auch nach mehr als 120 Jahren sind Kerrs Briefe alles andere als verstaubt. Man könnte sie zeitlos nennen, oder, wie es im fundierten Nachwort von Deborah Vietor-Engländer heißt ein Vermächtnis ohnegleichen . «

(Ludger Joseph Heid, Jüdische Rundschau 6 (82) Juni 2021)

»Ein Vierteljahrhundert im Wochentakt präsentiert, ein einmaliges Zeugnis soziokultureller Geschichte. «

(Volkmar Mühleis, Deutschlandfunk Büchermarkt »Buch der Woche«, 04. 07. 2021)

»Auf den wunden Punkt gebracht und stets mit einem Schlenker ins Sarkastische das ist der Stil des Plauderers Kerr in diesen Briefen. «

(Bernd Noack, Bayern 2 Kulturjournal, 18. 07. 2021)

»In den vier Bänden können Berlin-Freunde, Alltagshistoriker, Kulturwissenschaftler, stilsuchende Autoren und viele mehr einen stilistisch funkelnden Schatz heben. Hier findet sich die allerbeste Kerr-Seite Berlins. «

(Kristian Teetz, Redaktionsnetzwerk Deutschland/Göttinger Tageblatt, 04. 09. 21)

»Es ist ein Glück, dass die 733 verschollen geglaubten Texte nun wieder an die Öffentlichkeit gelangen. «

(Oliver Jahn und Florian Siebeck, AD Magazin, 9/2021)

»eine einzigartige Chronik der Epoche um 1900«

(Jens Bisky, DIE ZEIT, 18. 11. 2021)

»gleichsam unterhaltsam[. . .] wie literarisch anspruchsvoll[. . .]«

(Horst Schmidt, literaturkritik. de, 19. 10. 2021)

»Diese vier Bände sind eine Fundgrube für alle an der jüngeren deutschen Geschichte Interessierten! «

(Wolfgang Brauer, Das Blättchen, 03. 01. 2022)

»Ein Lehrbuch für Journalisten«

(Gour-med Buchtipps, 11/12 2021)

»(. . .) ein Muss für alle Freunde Kerrschen Schreibens. «

(Wolgang Brauer, Das Blättchen No. 1 (25. Jahrgang), 03. Januar 2022)

»Die Herausgeberin dieses publizistischen Meisterwerks (. . .) kennt Kerrs Arbeiten wie kaum sonst jemand. «

(Peter Steinbach, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, März 2022)

Besprechung vom 12.06.2021

Besprechung vom 12.06.2021

Das Epos der Zeitgenossenschaft

Straßenblick des Augenzeugen: Alfred Kerrs "Berliner Plauderbriefe" flunkern, stolpern und causieren von 1897 bis 1922 durch die Reichshauptstadt.

Diese vier Bände kann man nicht einfach lesen. Man muss sich auf ihnen einschiffen wie für eine Meeresfahrt. Es gilt, den Ozean der Zeit zu überqueren - einer längst vergangenen, seit mehr als hundert Jahren abgesunkenen, doch in Bauten, Bildern und Büchern immer noch gegenwärtigen Zeit. Das Ziel der Reise ist dabei ganz unwichtig, entscheidend ist die Stimme, die uns unterwegs begleitet. Sie gehört dem größten und einflussreichsten deutschen Theaterkritiker, dem Begründer der Kritik als Kunstform: Alfred Kerr.

Die Geschichte, wie Kerrs Kolumnen aus der Königsberger Allgemeinen Zeitung wiederentdeckt wurden, ist selbst ein Kolumnenstoff. Anfang der neunziger Jahre fand Günther Rühle, der Herausgeber der bei Argon und Fischer erschienenen Kerr-Gesamtausgabe, bei seiner Suche nach Kerrs Berlin-Berichten für die Breslauer Zeitung im Zeitungsarchiv der British Library auch zwei Texte aus der Königsberger Allgemeinen. Die "Briefe aus der Reichshauptstadt", die Kerr zwischen 1895 und 1900 nach Breslau geschickt hatte, erschienen 1997 in Buchform und wurden nach ihrer Vorstellung im "Literarischen Quartett" zum Bestseller. Im selben Jahr begann die britische Literaturwissenschaftlerin Deborah Vietor-Engländer im Rahmen ihrer Arbeit an einer Biographie von Kerr mit der Recherche nach den "Plauderbriefen", wie ihr Verfasser sie genannt hatte, an die Königsberger Leser.

Als sie den ersten der "Plauderbriefe" entdeckte, für den die Redaktion, wie es in einer Fußnote hieß, "Herrn A. K., einen talentvollen jüngeren Berliner Schriftsteller", gewonnen hatte, wusste Vietor-Engländer, dass sie ein Großprojekt vor sich hatte. Der Artikel stammte vom Juni 1897; die Kolumnen, die Rühle gefunden hatte, waren von 1917 und 1919. Später stellte sich heraus, dass Kerr bis September 1922 für die Königsberger Allgemeine Zeitung geschrieben hatte - ein Vierteljahrhundert lang. In den Archiven von Olsztyn, vormals Allenstein, und Torun (Thorn) fand Vietor-Engländer Hunderte weiterer Kolumnen. In manchen fehlten Textstücke, und einige Jahrgänge der Königsberger Allgemeinen waren unvollständig. 2016 erschien dann, unter allgemeinem Beifall, Vietor-Engländers Kerr-Biographie. Jetzt liegen endlich auch die von ihr herausgegebenen "Plauderbriefe" vor. Es sind, wie gesagt, vier Bände. Sie enthalten 733 Texte auf knapp dreitausend Seiten.

Dreitausend Seiten! Das ist die Gewichtsklasse der "Suche nach der verlorenen Zeit", und einen Hauch von Proust, nicht im Stil, aber im Gestus, hat auch die Lektüre. Als der erste der wöchentlichen "Plauderbriefe" erscheint - er handelt von einem Betrugsprozess -, ist Bismarck noch am Leben (den Kerr gleich im ersten Absatz zitiert), Deutschland hat Kolonien in Afrika und in der Südsee (davon handelt der zweite "Plauderbrief"), und fast ganz Europa wird von Kaisern, Zaren und Königen regiert. Als Kerrs letzte Kolumne gedruckt wird, steht die Ruhr-Besetzung vor der Tür, die Inflation galoppiert, in Moskau herrschen Lenins Bolschewiki, und in München bereitet ein rechter Sektierer namens Adolf Hitler seinen Putsch gegen die Weimarer Republik vor.

Es ist ein Epos der Zeitgenossenschaft, das sich auf diesen dreitausend Seiten entfaltet - nicht die abgerückte Perspektive der Geschichtsbücher, sondern der Straßenblick des Augenzeugen. Dabei muss man den Begriff "Plauderbriefe" wörtlich nehmen. Kerr berichtet nicht, er erzählt. Er flunkert, causiert, schwadroniert, stolpert gekonnt über den eigenen Satzbau, wirft mit Anekdoten um sich und redet, wenn ihm nichts Besseres einfällt, seitenlang über das Wetter. Seinen Bericht über die Eröffnung des Kaiser-Friedrich-Museums, des heutigen Bode-Museums, beginnt Kerr damit, dass er nicht dabei war, doch das macht nichts, denn als "alter Berliner" plaudert er stattdessen über Bettina von Arnim, ägyptische Mumien, Obstkähne auf der Spree, den Zirkus Busch und den jüngsten Börsenkrach, sodass man den Anlass im Nu vergisst.

Dabei ist Kerr, 1867 als Alfred Kempner in Breslau geboren, noch nicht lang in der Hauptstadt. Im Herbst 1887 hat er in Berlin sein Studium der Philologie begonnen, vier Jahre später ist seine erste Theaterkritik erschienen, und ab 1901 regiert er die Feuilletonspalten des "Tags", der illustrierten Tageszeitung aus dem Scherl-Verlag. Aber Kerr fühlt sich als Einheimischer, spätestens seit ihm der alte Fontane mit einem lobenden Leserbrief den Ritterschlag erteilt hat. Der Gepriesene bedankt sich vier Jahre später mit einem Nachruf, der keiner ist, weil er anstelle der literarischen Verdienste wieder die Plauderqualitäten des Meisters hervorhebt, die "ritterliche und liebreiche Art" und die "weiche, warmblütige Hand", mit der er sein Gegenüber im Gespräch berührt. Den offiziellen Nekrolog überlässt Kerr den Königsberger Redakteuren, er selbst zeichnet lieber eine Skizze aus dem täglichen Leben.

Worüber schreibt Kerr in seiner Kolumne? Über alles, was sonst unter "Vermischtes" steht: Mordfälle. Eifersuchtsdramen. Hitzewellen. Bälle. Den Neubau des Kaufhauses Wertheim ("das Weihnachtskästchen eines Zyklopen"). Flugschauen. Ausstellungen. Preiskämpfe. Die Hochbahn, die er hasst, weil sie "ganze Stadtteile verhunzt", und die U-Bahn, die er liebt. Die Schuhmode der Damen. Einen Unfall im Taxi, bei dem er eine Stirnwunde davonträgt. Dazu die Urlaubsreisen, die er sich als gut verdienender Junggeselle regelmäßig leistet: Paris, die Bretagne, Meran, Venedig, Florenz, Nizza, Kairo, Konstantinopel, die Schweiz. Man muss sich den journalistischen Rahmen dazudenken, all die Korrespondentenberichte, Leitartikel, Rezensionen, um zu begreifen, worin Kerrs große Kunst besteht: Er lässt, mit seinem Hausgott Goethe gesprochen, das Unzulängliche Ereignis werden.

Dabei gelingen ihm immer wieder Kabinettstücke des Feuilletons. Einen Bericht von einem Schachturnier eröffnet er mit dem Satz: "Auf Kongressen pflegt viel geredet zu werden - von ihnen unterscheidet sich der Schachkongreß, bei dem unendlich viel geschwiegen wird." In einer "Bureau-Ausstellung" am Zoo mokiert er sich über die Eintrittskarte in Form eines Notizblocks: "und wenn ich nächstens eine Lebensmittel-Ausstellung besuche, wird das Billett die Gestalt eines Würstchens haben, und der Kontrolleur trennt den Zipfel ab". Aber auf den langen Strecken dieser dreitausend Seiten herrscht doch ein mittlerer, manchmal behäbiger Tonfall. Es ist nicht wie in Kerrs Kritiken, wo eine Pointe die nächste jagt. Kerr weiß, was er seinem Publikum - das wohl in der Mehrzahl aus Frauen besteht - schuldig ist, und das sind eben keine Urteile, sondern Abschweifungen, Exkurse, Etüden.

Ein Thema macht dabei eine Ausnahme: Das ist "der Kientopp", wie er ihn väterlich nennt, also das Kino. Es hat "gewaltige Überraschungen in der Hinterhand". Früher als andere spürt Kerr, dass das Bewegtbild eine eigene Kunstgattung ist, die dem Theater Konkurrenz macht; selbst der Kalauer "in kino veritas" ist ihm dafür nicht zu billig. Und mit den ästhetischen ahnt er auch die technischen Möglichkeiten des neuen Mediums: "An ihrem Ende steht das Fernsehen ... Die Fachleute malen bereits aus, wie beim Telephonieren zugleich das Bild des Sprechenden mit allen seinen Bewegungen am Telephon sichtbar werden wird." Das steht in einem Text von 1905. Manchmal hat Kerr buchstäblich das Gras wachsen gehört.

Mehr als fünfzehn Jahre lang bleibt der Ton der Plauderbriefe derselbe, ironisch, elegant, saturiert, bissig und behaglich zugleich. Dann, plötzlich, ändert sich alles. "Vom allertiefsten Ernst erfüllt, schreibt man diese Zeilen." Der Erste Weltkrieg bricht aus, und Kerrs Muse trägt ein Kettenhemd. In den ersten Kriegsmonaten schreibt er unter Pseudonym jene patriotischen Verse, die man ihm später jahrzehntelang vorhalten wird. In den dreieinhalb Jahren danach versucht er, in seinen Kolumnen den Zauber der Normalität zurückzugewinnen, der im Herbst 1914 verloren gegangen ist. Manchmal gelingt es ihm beinahe, besonders dann, wenn er unterwegs ist, mit dem Fahrrad in Mecklenburg oder per Bahn in Bayern. Aber dann ist alles vorbei: "Die Grippe rast." Im Juli 1918 hat Kerr die dreißig Jahre jüngere Inge Thormählen geheiratet, jetzt, Ende Oktober, stirbt sie an der Seuche. Der Plauderer verstummt für vier Monate. Sein nächster Brief beschreibt ein versehrtes Land: "Ein Streik jagt den anderen." Das lange neunzehnte Jahrhundert ist zu Ende.

Von jetzt an trägt jede von Kerrs Kolumnen den Stempel der Zeitgeschichte: Der Kapp-Putsch, der Versailler Vertrag (den Kerr für ein Verbrechen hält), die Ermordung Rathenaus, der Vertrag von Rapallo, sie alle spielen im Hintergrund der Plauderbriefe mit. Zugleich nimmt Kerrs Privatleben die entscheidende Wendung. Im April 1920 heiratet er ein zweites Mal, im Jahr bekommt Julia, seine Frau, einen Sohn. Die Junggesellenwohnung wird aufgelöst. Dass ein Ei bei der Wirtin im Schwarzwald achtzehn Reichsmark kostet, ist jetzt kein spaßiges Detail mehr (auch wenn Kerr es so verpackt), sondern ein Anschlag auf den Familienurlaub.

Ohne Ankündigung, ohne Schlusswort enden die Plauderbriefe im September 1922. Deborah Vietor-Engländer vermutet, dass Kerrs wachsender Erfolg als Publizist und der Wertverlust der deutschen Währung die Kolumnistentätigkeit für ihn unattraktiv machten. Auffällig ist, dass die Königsberger Allgemeine kein Wort des Dankes an ihren langjährigen Mitarbeiter druckte. Auch in den Festschriften zum fünfzigsten und zum hundertsten Gründungsjubiläum der Zeitung in den Jahren 1925 und 1975 wurde Kerr nicht erwähnt. Man hatte oder wollte ihn vergessen. Das hat nicht geklappt.

Journalismus sei kein Werk, weil man aus Krümeln kein Brot backen könne, hat Kerrs Widersacher Karl Kraus einmal gesagt. Die Plauderbriefe zeigen, dass das nicht stimmt. Sie sind Literatur und Dokument in einem, Bild und Spiegel ihrer Zeit. Das Fernsehen, gewiss, war damals noch nicht erfunden. Mithilfe von Kerrs Kolumnen kann man dafür weit in die Vergangenheit blicken.

ANDREAS KILB

Alfred Kerr: "Berlin wird Berlin. Briefe aus der Reichshauptstadt 1897-1922".

Wallstein Verlag, Göttingen 2021, 4 Bde., 2974 S.

© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen

0 Bewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Berlin wird Berlin" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.